圆桌|何谓当代与经典?从石鲁与延安文艺里的“牛”说起

2021-07-02

2021-07-02

在全球化退潮的今天,如何重新思考“当代”显得更为迫切。近日,主题论坛“历史作为当代:叙述的潜能”在上海举行。从抗日战争后绘画与文学作品中“牛”的形象与社会的关系,到2000年第三届上海双年展对于上海乃至全国艺术生态的影响,参与者们从各自角度探讨了艺术与“当代”的关联。澎湃新闻从中摘选了部分发言。

从策展人鲁明军的新书《美术变革与现代中国》与《裂变的交响》展开,论坛“历史作为当代:叙述的潜能”探讨了艺术与时代背景的关联,重拾对中国当代艺术不同面向的想象。此外,此次论坛也标志着CEF实验影像中心“长三角文化计划”的启动,该计划将围绕长三角地区的艺术实验和文化事件,通过现场对话、分享和思想碰撞,展现本地区的历史文脉和当代活力。

“历史作为当代:叙述的潜能”论坛现场

罗岗(华东师范大学中文系):再论当代艺术的激进根源:从周立波的《牛》谈起

古元的两幅《离婚诉》是很经典的案例,我把它作为一个引子,引到我想讲的话题:再论当代艺术的激进根源。古元在创作第一份离婚诉的时候,正在延安附近的碾庄体验生活,看到妇女来要求离婚,就完成了这部作品。周立波的《牛》也来源于此,它们展示出了“当代艺术”和延安老百姓生活之间的一个特殊碰撞。

古元 《离婚诉》 1940

周立波曾说“我要看那些农民的生活,我不敢跑到农民那边去,跑到农民去,看到了文化人来了,艺术家来了,我不会跟你说真实的话。”他就讲,“我要观察,我把纸做的窗户捅一个洞,通过这个洞看那些农民在怎么生活。”所以可以看出来,他跟农民的生活之间,是有距离的,他试图用自己的方式去理解农民。

所谓的中国当代艺术的发展,并不是停留在这么一个历史时刻,因为周立波自己本身就发生了很大的变化,他越来越知道牛并不是知识分子、艺术家用来抒情的工具。牛本身是镶嵌在中国乡村社会的特定的社会结构中,他思考怎么样才能进入到这个特定的客体的事件,并且融入到这个客体的世界中,理解他们彼此之间的关系,再把它表达出来。所以周立波的很多小说描写了老农和牛之间的关系。

古元 《离婚诉》 1943

在这个当代艺术和农民生活接触的历史时刻,诞生出了许多艺术作品,其中胡一川的《牛犋变工队》同样和牛有关。毛泽东在1946年接见美国马歇尔小组的时候,在接待的地方挂的就是《牛犋变工队》,这幅画还是延安送给随团来的美国的者的礼物。为什么要把这幅画挂在重要的外宾接待的场合,而且作为礼物来送?要真正地进入农民的生活,把农民的生活表现出来,就要通过对农民和牛、农具之间的关系描写,这是一种细致的、写真的描写,从这种描写出发,某种程度上这是延安文艺开始确立的一个时刻。

胡一川 《牛犋变工队》 1943

但是怎样从这种写实性的描写提升为一种富有想象力的艺术创造?以石鲁的《幸福婚姻》为例。牛身上犁滑的金属构件画得非常的细致,几乎给人照片的感觉,但它并不是照片,而是国画。重要的是,他不是为了画牛而画牛,而是把牛和农具、和人的结合看成是一个幸福家庭的构成。

石鲁 《高山仰止》

在石鲁的作品中,我觉得《高山仰止》是一件标志性的作品。对什么高山仰止?对劳动中的人民,而且是牵着牛的农民。我们知道新山水画的特点:跟传统的山水画不一样,传统的山水画主要是画山水,人是点缀,但是在新山水画中最重要的是人成为了山水画的主体。而且不是静态的人,是工作中的人,劳动中的人,改变自然环境的人。石鲁的创造从哪里来?这些牛的出现,背后有漫长的艺术的历史和社会的历史。为什么要再论当代艺术的激进根源?原因在于我们还需要重新发掘和理解抗日战争之后延安文艺、或者说解放区文艺所打开来的那个新的天地。这个新的天地中所包含的内涵,不仅仅是政治性的。艺术跟政治的结合最终要转化为艺术家自己的创造,并且要创造出可以堪称为经典的重要的艺术作品。

朱康(华东师范大学国际汉语系):形式的思想史与思想的形式史

我的题目是从艺术史书写的角度谈论形式的思想史与思想的形式史的关系。当一个艺术家关于他自己的艺术作品提出一种理论设想的时候,他的理论设想在何种意义上可以表达为他的工作形式?如果在一种非常极端的形式下,我们会看到很多艺术家的思想并不落实为他的艺术作品,因为这中间需要有一个中间的环节,就是他所使用的媒介,手段。

我把艺术分为五个层面,包括形式、媒介、思想、体制、结构。任何一个艺术家的艺术思想有他的来源,这个来源一方面是体制,关于艺术的体制,复杂的社会配置;另一方面是结构,这个结构指的是整个时代人与物之间所有的关系。五个方面相互之间形成一个拓扑学的结构,最终才能够落实为一个艺术家的创作。

李可染 《万山红遍》

我们在讨论艺术可能性的时候,都会从一些艺术形式的概念去理解,如果是在绘画领域,色彩、线条、光影等,都是形式的问题,这些形式是怎么构成的?在不同的流派,不同的时代之间,当艺术作品呈现出彼此相异的特征的时候,到底什么决定了这些变化?在某些艺术家那里,会有非能力的或者非个人特性的手段的介入。比如李可染的《万山红遍》之所以能够形成,除了与他个人的技术有关之外,重要的是他的颜料。在这个意义上,媒介又是一个非常重要的层面。媒介既可能是艺术家自己思想的一个扩展,也可能是对他一个限制,一个艺术家无意识的部分被记录在当中。就像我们受众面对作品的时候,总是能读出不同的内容,显然是在艺术家的创作里面,有一些艺术家本人意图无法左右的部分。

最后一个关于艺术的理解就是所谓结构的问题,每一个时代的艺术家,不管他们自己有怎样的思想分歧,也不管他们在技法上有怎样的不同,在同一个时代里面,他们受同一种结构的决定。鲁明军在书中讨论中国的现实主义绘画和现代主义绘画的时候,总是会不断地引入中国艺术家、中国艺术理论同西方艺术理论之间的关系,无论是现实主义还是现代主义都有西方的起源,为什么中国艺术家在自我创作的时候总是借用西方的资源?因为随着西方资本的扩张,整个世界变成了一个世界,虽然中国的艺术家们有自己的特定文化情境,但在19世纪语境里面,世界已经是资本所主导的世界,或者是工业革命之后的世界。所以中国艺术家采用西方的思想,从现实主义到现代主义这其实都包含着对同一个世界结构的理解,在这个意义上,我们讨论艺术的时候,需要考虑时代结构的变化。

姜伊威(复旦大学文史研究院):20世纪初的“美国主义”在中国

“美国主义”这个词是我从葛兰西那边借来的,《狱中札记》里面有一部分就叫《美国主义与福特主义》,葛兰西对美国主义的论述是两点:泰罗制和福特制,是对大型工厂流水线的管理,但这背后是一整套的意识形态和历史选择,所以他才可以被称为是“主义”。

我们如果把时段稍微拉长一段看,从19世纪中后期开始,工业革命一系列负面后果就出现了,但是社会主义当然也是在这个大背景之下产生的。当资本主义出现危机的时候,社会主义提供了一套替代方案,还有没有别的方案?另一个方案就是美国主义,我们可以把美国主义理解成是资本主义的“良心发现”。我们知道狄更斯一直对英国工业革命的各种状态进行大量批判,但是在19世纪六七十年代,他到美国的一个纺织中心,赞扬这个地方。19世纪后期,尤其是美国南北战争之后,欧洲一直在观望美国,而美国也有意地对欧洲去呈现一种进步的景象,塑造出工业资本主义的一个乌托邦。

“历史作为当代:叙述的潜能”论坛现场

美国主义真正在中国的“登堂入室”是1919年一战结束之后。美国乌托邦呈现的第一个特质就是大亨崇拜,财富崇拜。我们知道中国传统是一个抑商社会,但是美国不同,它给商业大亨、工业大亨打造了一种英雄形象。梁启超1903年《新大陆游记》里面写了一句话非常有意思:当摩氏之谋设钢铁托辣斯也,钢铁大王卡匿奇不欲,乃摩氏仅一席话,而卡氏遂帖然奔走,三月事遂大定。所以到1903年的时候,这种风气已经开始有一点进入中文世界,再到1917年上海出现了这么一个小报叫《成功人传》; 20年代开始,这种书尤其在上海出版的非常多,比较呈景观的就是福特的专辑。这种商业大亨的崇拜,结合上海特有的消费社会的场域就会出现非常有意思的场景,比如毛尖老师翻译的《上海摩登》,开头引用了茅盾《子夜》里的上海风貌,这些场景好像是在纽约。百乐门也好,爵士乐也好,银行职员的生活也好,上海更像美国而不像欧洲。还有打折标语的图像很有意思,这一定是日用品生产和消费过剩之后的产物,并且这种过剩就会融入到日常文化景观里面,和平面感非常强的商标出现在一起,所以会有波普,波普的前提也是这样的流水线生产。大家可以看一看张乐平的漫画,他画得其实是上海。这就把前面说的泰罗制和福特制,和上海的消费的景观接续了起来。

英国工业革命是从纺织业开始的,但美国的管理革命是从钢铁、铁路、汽车、石油这些行业开始的。这样的话就会对空间产生了一个非常强的作用,我们今天聊的是艺术,但是艺术的图像也必须要在这样的空间里面产生,我自己看20世纪初的各种激进艺术流派,绝大多数一定诞生在工业城市里,18、19世纪的一个英国庄园是不可能产生出这种激进艺术的。

陆蕾平(上海师范大学美术学院):业余写作,业余策展

我的题目是《业余写作,业余策展》,这个“业余”不是贬义词,也不是自谦,它是中性和可观的,可以被认为是上世纪90年代末到2000年初中国当代艺术的状态。

我谈一谈1979年到2009年,特别是在上海所经历的美术发展。活跃在80、90年代的这批当代艺术家,很多实际上都有各自的身份,绝大部分都是高校的老师。也有极少一部分是其他从业者。因为我们整个80年代是没有艺术市场的。所以80年代不存在所谓职业艺术家这样的概念。所以某种意义上来说,我觉得他们的身份是一种业余的状态。

我简单归纳了80年代先锋艺术的基本要素。第一是他们对重大哲学命题的热衷,某种程度上他们都是各位老师的读者。第二是他们对于宗教精神的崇尚。第三是从西方寻找现代性的源头。第四是社会批评精神。

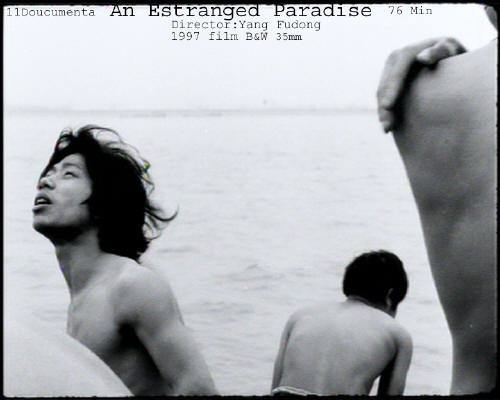

还有一点,我觉得对我们艺术本体的发展是非常重要的:从架上到非架上,艺术从形式上开始对媒体开始开放。我们知道美术馆机制,它最开始是为架上艺术所设置的。因为观念不同,或者是艺术创作的需要,我们也会看到非常多非架上艺术。比如说杭州“85新空间”的艺术家们,在大街、树林、山林里做了很多艺术创作;在上海也有“凹凸展”,是在街头进行的行为艺术创作。这些是艺术家自发的行为,有非常多这样的展览。到90年代,王南溟策划了一个在公寓里的一个展览。90年代末,杨振中等艺术家在一个废弃的烂尾楼里面做了“晋元路310号”的活动。第二年他们就策划了超市展。大家在不同的非展览空间里面做活动,实际上这是不得已的妥协——在90年代,没有任何一个官方的机构会接受非架上的作品。大家会觉得这样的作品会很不专业,其实不然。正是在这个时期,杨振中创作了《我会死的》,杨福东拍了《陌生天堂》。这些在业余艺术家状态下完成的作品参加了参加威尼斯双年展和卡塞尔文献展。

杨福东 《陌生天堂》

这个情况到2000年有了很大改变。其中的一个转折点是第三届上海双年展,策展人侯瀚如引入了大量录像、装置等不同的艺术形式。特别是录像作品的形式被官方机构认可,也促进了年轻艺术家在整个上海地区的活跃。很快上海出现了新的艺术机构——比翼艺术中心,从2001年到2009年,他们一共做了200多场展览,大约有400多位艺术家参加了这个机构的展览,它的贡献是非常大的,可以说它扶持了中国年轻一代的艺术家的成长,丰富了整个上海的艺术生态的发展。

张培力 《同时播出》 2000年上海双年展作品

我相信正是这样的一些创作和活动丰富了我们艺术界的生态。我自己在这个过程中,以自由撰稿人的身份慢慢介入到艺术家的活动中。我认为不管是艺术家还是写作者,都需要一种业余的身份。我觉得业余实际上是一种自由的象征,在今天,资本大量进入艺术市场,表面上我们的艺术生态非常繁荣,但是实际上这对我们的艺术创作是极大的威胁。所以在这里,我想呼唤一下,是否还会有自由的精神和独立的人格。

郁迪(上海理工大学马克思主义学院) 叙述:“历史的”抑或“艺术的”

在古希腊人看来,我们对事物的探究或者是技术形成了这么一种学问,历史学和叙述天然地结合在一起了。这样一种叙述模式姑且可以称为“历史的叙述”,也就是说书写和叙述是一种追忆的、反思的、分析的行为。这样的一种叙述的核心在于,叙述者与被叙述的对象是处于主客二分之中的,在时间维度上是指向过去的。

对于艺术来说,对艺术的叙述就形成了艺术评论和艺术史。但是20世纪,尤其经历过二次大战之后,我们今天所要讨论的对艺术的叙述本身也发生了全新的变化,我们姑且可以称之为“艺术的叙述”。

我所说的“艺术的叙述”,主要指的是当代艺术中,关于艺术的书写本身成为了艺术的一部分。从印象派以来,其实对于艺术的评述,已经成为艺术产业里的一环,反映着这个艺术背后的资本走向和艺术家生存状况的变化,甚至包括印象派这个名字都是来源于记者对于莫奈的作品的评述。

叙述对于当代艺术的介入,最典型的例子可能是杜尚的《泉》。杜尚把它带到美术馆,对于这个小便器能否成为一个艺术品也是心存疑问的。但是由于此后公众舆论的介入,使之成为了关于艺术本身合法性的重大问题。于是《泉》就成为一件作品,进而成为一件伟大的作品。从这个意义上来说,艺术家、艺术评论家,甚至每个观众,都被纳入到艺术行为本身之中。艺术的叙述者也是艺术家。他所从事的这样的一种艺术创作,但是和艺术家本人对于某种器物的制作并不相同,我认为是这种创作不仅指向艺术世界本身,而且指向艺术世界与其他世界之间的关系。尤其重要的是艺术与当时的社会生活,与这个时代根本命题的一种关系。

杜尚 《泉》

如果说一件艺术作品就像一个路灯那样,那么我们的叙述其实就是要碰触两个路灯之间的黑暗。这个行为的危险在于它可能使艺术和生活的界限变得更加模糊,进而让传统艺术失去它坐享其成的庙堂之高。但是它的意义恰恰在这里,它走向了一种放大的艺术概念,也是对艺术危机真正的救赎。它使得艺术问题本身不再是艺术问题,而走向了一个世界观的问题,也是我们今天为什么能把艺术问题和当代中国和20世纪中国革命勾连的一个根本。

不同的作品所传达的,以及艺术家所交流的,无非是看的不同方式。每个艺术家都有自己不同的看的方式。我们艺术的叙述者,也是在不同的看的角度的代入,在丰富这个艺术作品的完成。所谓的历史的叙述和艺术的叙述并不是对立的。我们如何在某种意义上实现它们在更高层次上的综合,或许就是我们对今天这个主题——历史如何作为当代的可能——的一种探索。