悼念︱与白化文先生的二三事

白化文,曾任北京大学信息管理系教授、中国佛学院教授、中国社会科学院佛学研究中心和中国佛教文化研究所特约研究员、中国俗文学学会常务理事。兼任北京中华书局《文史知识》杂志编委、兰州大学《敦煌学辑刊》编委,《敦煌学大辞典》编委,中国楹联学会顾问,中国俗文学学会常务理事,中国敦煌吐鲁番学会语言文学研究分会副秘书长。多年从事佛教、敦煌学、目录学等学科的研究工作。2021年7月6日,白化文先生逝世,本文系北京大学出版社高秀芹所撰纪念文章,经授权,澎湃新闻刊发,以念斯人。

白化文(1930.8.27-2021.7.6)

一

白化文先生是北大的老人,学识很渊博,掌故知道的特别多,像我这样的晚辈有机缘去拜访他自然是天赐良机。他家在京郊,他在电话里很详细地告诉我地址,我一向对自己的开车认路能力没有自信,况且还那么远的路,边开边找吧,没有想到去寻找白化文先生却一点冤枉路也没有走,竟然流畅自如地找到了白府。

我看了看表刚好10点,正好是我跟白先生约好的时间,白先生在电话里说不要太晚了,太晚了我还要请您吃饭。我说:“我请您。”他老人家说:“哪能让您请我呢,您是客人。”在电话里他的声音很大,很响亮,很干脆,一点也没有回旋的余地,而且还多敬语,这是一个怎样的老人呢?我摁响了门铃,开门的是白先生,白先生边开门,边大声说:“欢迎阁下光临寒舍。”

我是为他的《北大熏习录》来的,在电话里我们做了很简单的交流,他说:“高总要,我就把自己卖出去,看高总出什么价钱了。”语气干净利索,毫不含糊,听起来很幽默,其实却是严肃的底子,我第一次跟这样的先生打交道,不禁小心谨慎起来。我随着白先生登堂入室,见到师母自报家门,我说是谢冕先生的学生,白先生很爽朗的笑起来,让我回去问谢冕好。白先生把早已打印的目录给我,我们简单交流了看法,说起照片,他从里屋拿出好多影集,每一个影集上都编了号码和索引,他打开第一本影集,翻出当年的毕业照,他指给我看坐在第一排的先生们,这是最全的一张照片,所有的先生都在里面,除了年轻的乐黛云老师还健在,其他的先生全去了,他说的时候有点伤感,他说,这张照片很珍贵,已经借出去多次。我们看到的许多书用的照片都是白先生提供的,包括北大中文系做的系友录。我问白先生您在哪里?他指着站在后边的一个瘦瘦的年轻人,那时候的先生真帅气呀,英气逼人,那时候的白化文还不叫白化文,而叫白廼(乃)桢,后来因为字太难写,邮局经常搞错,就改成了现在这个最简单明了的名字。我就在白先生的“一路阁下”的称呼中,在白府度过了两个小时,在午饭来临之前告别白先生。

《北大熏习录》

第二次去拜访白先生是去拷《北大熏习录》的照片,这一次我实实在在领教了老一代学者的认真和规范,还有对后辈的提携和帮助。在去之前,我的同事丁超已经看过书稿,把需要的照片一一做了标识,我们到了之后就直接进入工作流程。因为这些照片涉及不同的人,不同的学科,不同的时代,所以找起来很不容易,我还以为一个下午不够呢。没有想到,白先生对所有的照片都做了索引,有按照姓氏索引的,有按照年代索引的,丁超负责翻拍,我负责取相册,我们一边翻来覆去地寻找,一边听白先生讲北大掌故,他的叙述是那么生动,记忆是那么清晰,我们的目光在一张张旧照片上打磨,北大故事在泛黄的照片中泛青,我们受到了真正的熏习。整个过程比我预计的要快,一个下午就把所有需要的照片翻拍完毕,我看到桌子上有民盟的通讯录,就问白先生:“您是民盟的?”他说是,接着大声问我:“阁下呢?”我说:“我政治上还是一张白纸,前一段时间九三有人拉我入,我还在考虑呢。”白先生立刻很兴奋地说:“阁下,不要考虑九三,一定要入我们民盟,民盟里高级知识分子占多数呀。”说完,就站起来去里屋打电话:“我和李鼎霞要介绍北大出版社的高秀芹入盟,你一定要快点跟她联系,要不就被九三拉去了。”他的风风火火,言行果决,却是出乎我的意料的,我就这样被白先生拉到了民盟的队伍里去了。

作者与白化文先生

二

白先生家里有猫,这是第三次去才发现的,到底有几只没有搞清楚,反正我们去时猫躲的远远的,猫大约是不愿意见外人的,白先生家的猫更独立。

这个家除了一对八十多岁的老人就是这些猫了,主人年纪越来越大,猫也越来越老,远在北京偏远的西郊,只有很亲近的学生友朋逢年过节来拜访,其他日子这个屋子是寂寞的,屋子里家具陈旧,地板陈旧,报纸陈旧,沙发陈旧,好像十几年都是如此,人越来越老,猫也越来越老。

白先生走的越来越慢了,步子小而缓,从一个房间缓慢地移动到另一个房间,脚步迟缓地拖在地板上,时间仿佛停留在这里,舒缓无力,幽暗的屋子里只有白先生花白的头发亮着,李鼎霞老师的声音还是绵软细润地亮着。我怎么也难以想象几十年前这一对燕大学子的风采,一个带着丫鬟来读书,一个在燕大西郊专门买了房子,带着厨子佣人来读书,锦衣美食,富有的公子小姐都在中文学科,燕大读了一年就并入北京大学,跟袁行霈先生的夫人杨贺松老师同学,因为辈分老,知道的掌故多,白先生的京味地道,起承转合,引人入胜。

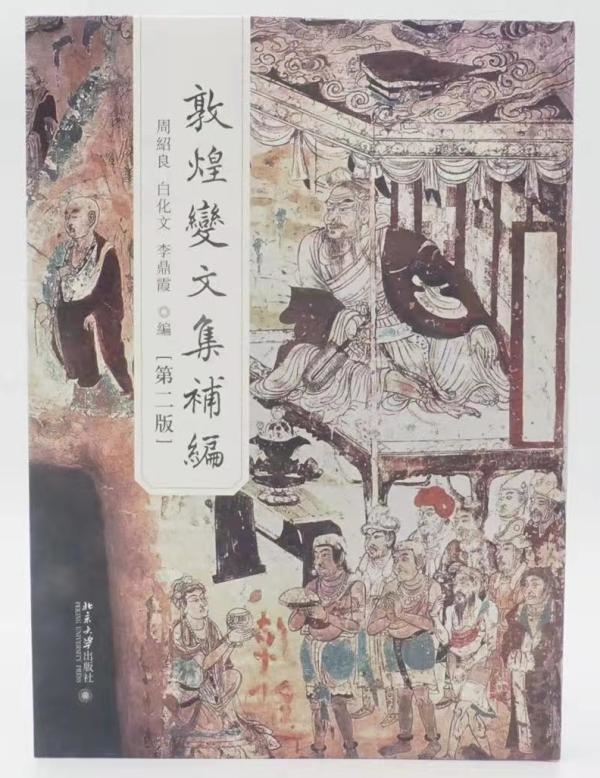

2016年夏天,我跟编辑梁勇博士去送新版《敦煌变文集补编》(周绍良、白化文、李鼎霞编),约好下午三点到,我们到了后,白先生还在休息,李老师听见里屋有声音了,说白先生起来了。我们就在客厅里一边说话一边等白先生,李老师说白先生前些日子病了,鼻子出血,到三院急救,现在好了。我们就闲聊着等,一炷香,还是两袋烟时间,感觉过了好久好久,我们有点担心白先生了,怎么还出不来?不会出什么事情吗,李老师说不急,让他慢慢来。

《敦煌变文集补编》

正说着,白先生蹴着步子出来了。我们连忙站起来,想扶他一把,李老师说你们就坐着。白先生边挪移边抱歉:“让阁下久等了。”他的声音已经没有了原来的清亮圆润,头发全白而稀疏了,连眉毛都是白的,皮肤更白,他多么懂得北京人的礼数呀,可是,年迈和病体让他无法周全。他终于坐定,如同一尊静息的佛,无声无息,眼帘低垂,仿佛睡着了。我们有些羞愧来打扰他,他的世界也许无关世俗之物,他封闭了很多感觉,只是在等待着某些时刻。我们还是把来意说了,把新出版的书拿到他面前,没有想到,他像被某个东西点燃了一下,眼睛一下子亮了起来,他捧在手里连连说:“你们出版我的书,要亏大发了。这本书谁看呢?”我们安慰他说,这本书价值很大,他再三嘱咐把原书还给他,他还记得此事,我们把画满修改文字的原书还给他,他如捧珍宝,再三念叨此书是80年代北大出版社胡双宝老师给他出的,他感念两人的友谊,他很仔细地收藏好,标注好,如同他研究的版本一样进入他的藏书世界。

我有些伤感,不知道这样的时刻还能有多少次,出门的时候,走在门外的阳光里,看到白先生幽暗里亮着的白发,仿佛时间永远停止在这个空间里,一屋一桌一人一书,当然还有李老师和猫。那天猫忽然从柜子底下晃晃悠悠地走出来,一只老猫,也许还有一只或者两只,都很安静而老迈。

白先生还坐在桌子前,用手抚摸着他的书。

(白化文:北京大学信息管理学系教授,著名佛学研究专家。此文写于不同的时间,最后一节是2016年后写的,文章提到的胡双宝老师,于2020年1月9日去世。2021年7月6日下午接到朋友消息,白先生于今天早上走了,找出旧文,感慨万千,一时不能自已,泪流如雨,再转念,白先生1930年生,以91高寿仙逝,仁者寿矣!)