三星堆遗址百年——兼说还不宜称三星堆文明

图1 老汉燕道诚与儿子燕青保

一、三星堆遗址近百年发现研究史

严格说是九十二年不到百年。1929年春,四川省广汉市鸭子河南岸月亮湾的农民燕道诚燕青保父子(图1)在地里挖沟,无意中发现了一大坑玉石器,共有400余件。这是三星堆遗址被“发现”的开始。

先说“三星堆”这个地名。三星堆得名于清代嘉庆年间《汉州志》,“广汉名区,雒城旧壤……其东则涌泉万斛,其西则伴月三星”,是所谓汉州八景之一。具体是指遗址所在地的三个黄土堆,位置是东经104.2度、北纬31度。现在已经知道,这三个土堆,其实是三星堆遗址城墙的一部分。

(左)图2 三星堆器物纹样(《文物》1989年5期)

(右)图3 殷墟器物纹样(《殷墟的发现与研究》)

三星堆遗址被大众瞩目是开始于1986年的两个祭祀坑的发现。那些独特的青铜器,其造型夸张突兀,何止只是令人新奇瞠目,可以说是惊破天下。三星堆出土物品和同时代黄河流域的殷商文化有类同之处(图2-3),并且不排除和南亚西亚的古文化可能有关联。因而这次发现不仅在中国而且在世界都引起了轰动。1988年三星堆遗址被公布为全国重点文物保护单位。2013年纳入《中国世界文化遗产预备名单》准备申遗,可以预期申遗成功应该是早晚的事情。2019年又从发现第三号祭祀坑开始,陆续新确认了六个祭祀坑(三号坑-八号坑),是1986年发现的三倍。目前发掘工作正在高规格高水平全面展开,全国有34个科研院所和高校参与,再加上央视直播,全民关心度非常高。接下来的发掘工作将给人们带来怎样的惊讶或者惊喜,学术界当然在期待,公众也都怀着极大的好奇心在观望等待。三星堆遗址在中国史和世界史上的重要性愈来愈突显,其可供研究的内涵极其丰富,笔者以为将如殷墟、良渚、石峁一样,会逐渐形成一门新的专门学问即三星堆学。回到当年燕家父子的无意“收获”。知道挖到了“古代宝贝”,这父子俩首先想到的是可以换钱,事实上也确是拿到城里古物市场陆续出手了一些。逐渐广汉出古物的信息就慢慢传开了。

图4 董笃宜

应该说还算是幸运的,这事情很快被纳入了学术视野。事隔两年的1931年春,在广汉县传教的英国牧师董笃宜(V·H·Donnithorne)(图4)获知了这个信息并且收集了不少玉石器。董笃宜颇有学术眼光,感觉这些东西并不简单,于是就将收集到的玉石器交给了华西协和大学(下面简称华西大学)博物馆保管,并请该大学地质学家美国人戴谦和教授鉴定。戴谦和看过之后认为很有价值,赴广汉对出土遗物的地点进行了初步考察,并由此促成了此后1934年的正式考古发掘。

图5 葛维汉

图6 葛维汉教授(右一)与林名均先生(左一)及部分协助发掘的当地乡绅

根据董笃宜提供的线索,华西大学博物馆馆长葛维汉(David C·Graham)和助理林名钧等(图5-6)一行四人于1934年春组成考古队,在燕氏发现玉石器的附近进行了为期十天的发掘。此事做得颇有章法,此次考古发掘名义上是请当时的广汉县长罗雨仓主持的。葛维汉等人先在燕家的房屋旁边进行开方试掘,然后在第一个坑的南北两边各开一沟,作了延伸发掘。据当时的发掘记录记载:“邻近匪风甚炽,工作十日即行结束”。挖掘工作虽然时间很短草草收场,收获却不少,共发掘出玉器、石器、陶器等文物六百余件,比燕家人第一次挖出的还要多。根据这些材料,葛维汉先于1936年在《华西边疆研究学会会志》上发表了《汉州发掘最初报告》,在报告中葛维汉还提出了“广汉文化”的概念。这以后葛维汉整理出版了《汉州发掘简报》(图7)。1934年的发掘出土物则藏华西大学博物馆即今天四川大学博物馆。葛维汉还是非常有学术眼光的,他在《汉州发掘简报》中认为,“我们考虑广汉文化下限系周代初期,大约公元前1100年,但更多的证据可以把它提前一个时期”。今天我们知道最新的碳14测年数据为公元前1199年至公元前1017年,或在公元前1123年至公元前1045年之间(三星堆四号坑标本,据2021年3月23日《人民日报》和《央视新闻》披露),这个年代与葛氏当年的推测相近。

图7 汉州发掘简报(重印本)

通常都是把上面1934年葛维汉主持的发掘和此后的研究作为三星堆正式纳入考古学术研究的起端的。其实严格地说,最先对月亮湾玉器进行考古研究的是成都的古董商人兼金石学家龚希台。龚希台是1932年从燕道诚手里得到玉器并开始研究的。两年后龚希台把他的研究成果写成一篇《古玉考》,发表在1934年成都东方美术专科学校校刊创刊号上。被认为“是第一次把月亮湾遗址和古蜀国的历史联系起来”的考古学论文。此文的发表比《汉州发掘简报》要早,因而可以说龚希台的论文是三星堆考古发现史上最早的研究论文。还有一件事情可能和发现史研究史也有点关联或有必要提一提。参与第一次三星堆考古工作的林名钧还特地将全套资料给旅居日本的蜀人郭沫若寄去了。郭沫若在研究之后回信说:“如果将来四川其他地方又有新的发现,它们将展现出这个文化分布的广阔区域,并且肯定会提供更多的可靠的依据。”应该说郭氏在这个问题上有不错的预感。

上面所写的三星堆最早的发现史研究史应该说大体不错,但是也不排除可能会有一些出入。比方说许多资料都说第一次考古发掘名义上的主持人是当时的广汉县长罗雨仓,但是今年八十多岁的燕道诚的曾孙燕开宗,就对前来采访的人说当年发掘主持人是“县长陶云凯陶县令”,说法不同。这就不作详细考证了,留在这里聊备一说。

三星堆遗址自1934年首次发掘以后,因为战乱不停,发掘和研究可以说是长期停滞。

1949年以后,四川省文物管理委员会、四川大学历史系等于1956年、1958年、1963年、1964年和1980年在这一带多次进行过考古工作。也主要是因为注意到30年代的发现认为这里有工作前景。

图8 冯汉骥教授

1963年,由四川省博物馆馆长兼四川大学教授冯汉骥(图8)领队组成联合考古队继续工作。据当年参加发掘的四川大学马继贤教授回忆,当时冯汉骥教授曾对他们说了一句极为精确的预言:“这一带遗址如此密集,很可能是古代蜀国的一个中心都邑,只要再将工作做下去,这个都邑就有可能完整地展现于我们的面前”。许多年后这片土地上发生的事情证明,冯先生的预测是正确的。马继贤教授并回忆说,他们还对月亮湾的土梁子做了解剖,想看看它是否是城墙。请注意这是1963年,今天我们已经确认了三星堆是有城墙的而且一部分就在当年冯汉骥马继贤他们发掘地点附近。虽然当年他们没有注意到近在眼前的月亮湾城墙段,然而已经注意到要寻找城墙,这个意识是非常超前的。同时也告诉大家,考古“发现”不仅仅是偶然,而且经常还是一个反复艰难思考探索的过程。这里有必要提到,冯汉骥先生于1977年谢世。两年后的1979年,《四川大学学报》上登载了一篇冯先生的遗作《记广汉出土的玉石器》,是冯先生的学生们整理的。

上世纪70年代,当地修建砖厂,“三个土堆”被用来取土。取土过程中大量陶器出土,又引起了文物部门的关注,加强了保护,并逐渐意识到该遗址的重大价值。于是,20世纪八十年代开始逐渐深入展开了对三星堆遗址的发掘。

1980年11月至1981年5月,四川省文物管理委员会、四川省博物馆广汉县文化馆启动了三星堆遗址较大规模的考古发掘,发现了大量遗迹,出土大批玉石器和陶器。本次发掘形成正式科学报告《广汉三星堆遗址》(《考古学报》1987年第2期,执笔王有鹏、陈德安、陈显丹、莫洪贵)。特别重要的是发掘报告正式命名了“三星堆文化”,并明确提出,该遗存是“一种在成都平原广泛分布、具有鲜明文化特征”的考古学文化。以此为契机,三星堆遗址和三星堆文化在学术界得到了广泛的认知。

这以后,就是1986年两个祭祀坑的重大发现,再接下来就是2019年发现的六个祭祀坑了。已经是大新闻,知道的人有如此之多报道可谓连篇累牍,这里反而不必多写了。不过要强调,1986年两个祭祀坑发现以来三十多年,当地的考古调查发掘从来没有停止过,而且是有计划有步骤逐渐推进的。其中有一个重要成果就是发现和确认了遗址周围的城墙。下面就略用篇幅介绍一点三星堆城墙的发现史,也因为笔者对这个课题特别关注。

二、城墙的寻找和确认

前面说过1963年冯汉骥马继贤他们已经注意到要寻找城墙,这个意识是非常超前的。因为除了1928年发现山东城子崖城墙以后,中国各地史前城墙的大量发现是在上世纪70年代之后。

三星堆的考古工作虽然一直在持续进行不时有所新发现,但是坦率说并没有人太关心过有否城墙。一直到1986年两个祭祀坑的大发现,所有的人都意识到三星堆绝不是一个简单的地方,多半是一个王都,以及是不是古蜀国的王都呢?当然,如果是王都的话,就应该有城墙。于是开始有意识地寻找城墙了。

皇天不负有心人吧,三星堆的考古工作者果然(终于)找到了城墙。

1988-89年,四川省考古研究所三星堆工作站在遗址内的“土埂”堆积上试掘寻找,终于在遗址的南部和东部发现了城墙,即南城墙和东城墙,“城墙外有壕沟。不仅如此,在东城墙还发现了土坯垒墙(土坯长40上下、宽30余、厚20厘米)”,而且“是我国砖砌城墙的最早例证”(《中国考古学年鉴1990》,下面引文出处同)。更要强调的是,城墙“现露出地表部分高3-5米”,也就是说,城墙不仅有而且就在地面甚至就在多少年来多少考古工作者来来往往不时走过的身边眼前。这次工作的成果意义非常大,“使三星堆遗址城墙(终于)得到确认”即确认了三星堆是一个围有城墙的大聚落。

然而,南城墙和东城墙发现了,没有西城墙和北城墙,仍然构不成完整的“城墙圈”啊。无妨,继续找。

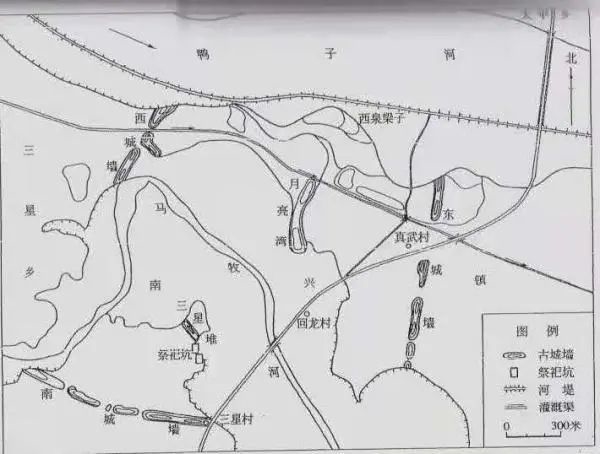

1991-92年,在鸭子河与马牧河之间高台地上找到了残存600米的西城墙 ,此城墙突兀在地面有残高4-6米,“结构和东城墙南城墙基本相同”,也发现土坯砖(《中国考古学年鉴1993》,下同)。“至此,三星堆三面城墙得到证实”。不用说,属新的重大发现。(图9)

图9 三星堆城墙(《中国考古学 夏商卷》)

但是仍然遗憾的是,没有找到北城墙。只是遗址北面有一条鸭子河,于是当时形成的认识是,“推知三星堆遗址古城是以鸭子河为(北)天然屏障,以河道和城墙互相结合的防御体系。”当然也不排除本来是有北城墙的后来被鸭子河冲垮了不存在了。大概是城墙找到了心也定了这个问题可以稍安勿躁了。这以后将近二十年,城墙问题波澜不惊。然而,不能说得来全不费工夫,在不停的持续的考古工作进行中,“新的”城墙而且是北城墙,出现了。

2013年1月15日,四川省文物考古研究院宣布,三星堆考古再获重大突破,发现并初步确认了“仓包包城墙"和"北城墙"两道新城墙,与之前发现的东、西、南三道城墙合围,成为一个完整的城池。“三十年来,三星堆考古工作者一直在寻找的‘北城墙’得到确认。”

图10 三星堆城墙

这以后的工作,逐渐发现确认了遗址北部城墙的全貌。即由青关山城墙、真武宫城墙、马屁股城墙构成北墙,又由南北向的月亮湾城墙形成偏西北的月亮湾内城(近46万平方米),以及由仓包包城墙、马屁股城墙和李家院子城墙接东城墙构成的仓包包小城(约88000平方米)(图10)。据研究,这个仓包包小城很可能是宫城。至此,整个三星堆城墙的全貌基本了解了。可能有必要提到,三星堆城内,还发现多条古水道,可知当时人工水系的发达。三星堆的城墙就是这样逐渐“被发现被确认”的。那么多年那么多的学者到过做过那么多的调查发掘工作,那“三个土堆”以及附近露在地面上的城墙残段就在考古学家的眼前凸显着,一直到考察眼光改变才意识到这就是城墙。这里涉及一点笔者的研究体会,即略大的聚落遗址特别是涉及王都的地方,即便曾经认为无城,最后却仍是“找到了”城墙的,三星堆就是这样一个典型的例子。三星堆当然很可能就是一个王都。这个问题就不展开了。

三、尚不宜称三星堆文明

三星堆文化无疑非常辉煌,“三星堆文明”的说法差不多也快成为固定词汇了。但是笔者却要强调,目前还不宜称为三星堆“文明”。为什么要在“文明”上加引号?理由很简单是因为“文明”的概念本身还不很明确;还有一个理由也简单,三星堆还没有发现文字。

“文明”有点像“文化”,定义很多很多。各种各样的辞典以及不同的学者提出过许许多多不同的文明的定义。换一个角度说,其实是没有统一的共通的定义。

因为没有共通的定义,那是否大家就可以自由使用“文明”了呢?实际我们看到除了“三星堆文明”、“良渚文明”以外,中国各地不时有一些当地新的“文明”的说法,不过每一次这一类新的“文明信息”的发表也多多少少带有一点自辩和争辩。

然而,当我们说到埃及文明、印度文明和苏美尔文明、巴比伦文明以及黄河文明(殷商文明)时,似乎又没有什么不妥感,更没有“抵抗感”或者争辩欲。也就是说,文明似乎没有共通的定义,却又有某种共通的认同。这是为什么呢?理由应该说也简单,上面这些古文明无一例外都有文字。殷商有甲骨文,古埃及有象形文字,古印度有印章文字,苏美尔和古巴比伦有楔形文字。

这些年有关文明问题的讨论或者争论其实不少,有一些学者很精辟或者很平直的指出过,“文明”的定义内涵应该包含有文字。笔者当然也持相同意见。如果还需要展开争论的话,那么是不是将文字的有无排除在文明的定义内涵之外呢?也就是说没有文字也可以称“文明”,倒也是一个非常简便的办法。则以后不仅三星堆文明和良渚文明可以平静地说,而且还可以用在许多其他场合可以有各种各样许许多多的文明。

图11 三星堆刻符

三星堆是发现了一些刻符的(图11),但是至今没有发现任何文字。当然,有这么辉煌的文化遗物,有文字的可能性应该非常大。笔者也希望,就如城墙找到了一样今后可能会找到三星堆的文字,则“文明”就成立了。但是这需要耐心的等待。顺便提到“良渚文明”这个说法也不妥,因为良渚确实已经发现了700余个刻画符号(图12),但是至今还不能确认为文字。同样我们希望这个文字的确认早日实现,则“良渚文明”也就成立了。

图12

良渚已经发现了700余个刻画符号看到有一种说法是中国有五千年文明史,不是因为传说中的炎黄二帝,也不是因为夏、商、周,而是因为我们有三星堆有良渚。只好说,不敢苟同。比较正确的说法应该是今天中国这块土地上有五千年以上发达的文化遗存,三星堆和良渚的发现证明了长江流域与黄河流域一样同属中华文明的母体,三星堆文化良渚文化是中华文明的源流之一,这都没有问题。但是三星堆以及良渚尚无文字即称其为“文明”,这个说法真的需要谨慎。

本专栏内容由复旦大学通识教育中心组稿。

转载自 澎湃新闻