当不成小说家的诗人

2021-08-23

2021-08-23

作者:吴其尧 上海外国语大学英语学院教授

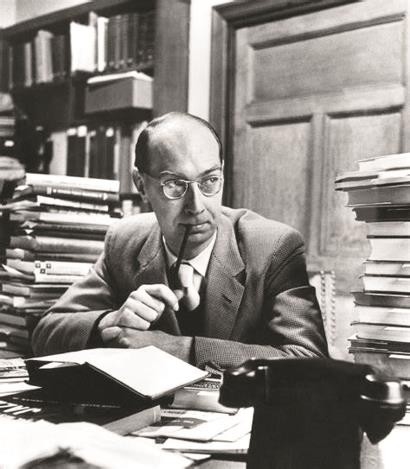

拉金被公认为是继T.S.艾略特之后20世纪最有影响力的英国诗人

拉金始终认为小说比诗歌更有意思。然而小说对他来说太难写了,他把自己写不出小说归因于“我对其他人不够了解,我对他们不够喜欢”,因为“小说写的是其他人,诗歌写的是你自己”。

最近读到上海译文出版社出版,由李晖翻译的英国诗人菲利普·拉金(Philip Larkin,1922—1985)的随笔集《应邀之作》,我不由得想起二十多年前撰写博士论文时曾经读过这部书的英文原著。我的博士论文写的是二战后的英国小说“愤怒的青年”一代,拉金与“愤怒的青年”作家中的金斯利·艾米斯和约翰·韦恩是牛津大学的同学。他们也写诗,但在诗艺上远不如拉金。在英国现代文学史上,他们拥有两个称呼:在小说领域他们是“愤怒的青年”一代,在诗歌领域他们属于“运动派”诗人。

拉金在英国诗坛成名较早,20世纪50年代中期就进入了诗歌创作的成熟期。王佐良先生在《英国诗史》中说“20世纪中叶英国诗坛的一个显著现象是现代主义的衰弱”。拉金的诗歌既反对庞德、艾略特等倡导和奉行的现代主义,也反对以威尔士诗人狄伦·托马斯为代表的新浪漫主义。这在《应邀之作》的《〈向北之船〉序》一文中可以找到佐证:拉金早在步入中学时代之前就视奥登为“老套”诗歌之外的唯一选择;大学阶段有人吹捧他的作品是“狄伦·托马斯的手笔”但“却有一种独到的愁绪”。拉金在接受《巴黎评论》访谈时被问及奥登、托马斯、叶芝和哈代对他的早期影响时承认: “归根到底,你不能说:这里是叶芝,这里是奥登,因为他们都不在了,他们就像拆散了的脚手架。托马斯是一条死胡同。有哪些影响?叶芝和奥登嘛,是对诗行的驾驭,是情感的形式化疏离。哈代……让我不怕使用浅显之语。所有那些关于诗歌的美妙警句: ‘诗人应该通过显示自己的内心而触碰到我们的内心’, ‘诗人只关注他能够感受到的一切’, ‘所有时代的情感,以及他个人的思想’——哈代彻底明白是怎么回事。”不难看出拉金对托马斯·哈代推崇备至。

王佐良先生认为: “拉金关心社会生活的格调,喜欢冷眼观察世态,在技巧上师法哈代,务求写得具体、准确,不用很多形容词,而让事实说话。”王佐良先生对拉金诗歌的评价是很高的: “就诗而论,在多年的象征与咏叹之后,来了一位用闲谈口气准确地写出50年代中叶英国的风景、人物和情感气候的诗人,是一个大的转变。”这个“大的转变”就是:回归以托马斯·哈代为代表的英国传统方式创作诗歌,从而结束了自20年代以来一直盛行英国诗坛的现代主义创作方式。早在1946年,拉金的床头就会放一册蓝色封面的《托马斯·哈代诗选》。拉金的第一部诗集《向北之船》里确实有受到奥登影响的痕迹,但更多彰显的是叶芝的风格。拉金自己也承认叶芝的风格仿佛使他发了“凯尔特人的高烧” (Celtic fever),但他在40年代中期就很快治愈了“发烧”,开始转向托马斯·哈代式的简洁明快、直抒胸臆的风格。

拉金的诗尽量避免使用精致的神话结构和晦涩的典故。他的主题都是日常的城市或居家生活:空荡荡的教堂、公园里的年轻母亲们、火车上看见的劳工阶层婚礼现场等等。他声称自己“喜欢日常琐事”,诗人应该通过描写日常琐事来打动普通读者的心。比如,他写铁路沿线的英国景况,虽着墨不多但英国战后的病态却历历在目:

浮着工业废品的运河,/……没有风格的新城,/用整片地废气来迎接我们。(译文参考王佐良《英诗的境界》,下同)

又如,他写从火车上看见的婚礼场面:

车子驶过一些笑着的亮发姑娘,/她们学着时髦,高跟鞋又加面纱,/怯生生地站在月台上,瞧着我们离开。这是新娘们,她们的家人们则是:

穿套装的父亲,腰系一根宽皮带,/额角上全是皱纹;爱嚷嚷的胖母亲;/大声说着脏话的舅舅。

这就是拉金笔下战后英国的风景和人物,他还在一首题为《在消失中》的诗里感叹田园式生活的消失, “但是对于我们这一帮,只留下混凝土和车胎。”这正是拉金那个时代英国社会的真实写照。但是,正如批评家们所指出的,拉金虽然写的是有些灰色的当代英国社会,但他的诗却不是灰色的。他的诗里有一种新的品质,即心智和感情上的诚实。《上教堂》一诗写的是20世纪中叶英国青年知识分子对宗教的看法,人们渐渐失去对宗教的兴趣,教堂将为时间所淘汰,最终变得空荡荡。他在最后写道:

说真的,虽然我不知道/这发霉臭的大仓库有多少价值,/我倒是喜欢在寂静中站在这里。没有了精神上的寄托,但人还是要求生活中有点严肃的东西。这就是诚实。

拉金在接受访谈或被问及为什么要写作时反复提到“留存”一词。他说:你看到这个景象,体会到这种感觉,眼前出现了这样的幻景,然后必须要寻找一种词语组合,通过触发他人相同体验的形式,使之得以留存。他在《声明》一文中又说道:我写诗是为了留存我看过/想过/感觉过的东西。这么做既是为我自己也是为了别人,尽管我觉得我首先应当负责的对象只是体验本身。我努力使之免于遗忘,全都是为了它的缘故。我完全不清楚自己为什么要这样做。但是我想,一切艺术的底层深处,都潜藏着留存永驻的冲动。在《写诗》一文中他还说过:写一首诗,就是建构一个语言机关,让它能够在所有读诗人的心里再现某种体验,使之永久留存。我们不妨认为“留存”一词就是拉金对为什么写诗的解释,或者干脆说是拉金对什么是诗所下的定义。他坦承这个定义很有效,让他感到很满意,而且能够让他写出一首首的诗。

拉金告诉他的读者:通常被视为很复杂的事情,也有它们相对简单的层面。他在《愉悦原则》一文中以写诗为例说明这个人人皆知的道理。写一首诗总共包括三个阶段:首先是一个人沉迷于某种情感概念,所以会受其驱使,想要做点什么。其次是他要做事情,也就是要建构一种语言装置或机关,让所有愿意读它的人,无论何时何地都可以产生这种情感概念。最后是读者在不同时间和地点触发这个装置或机关,从而在自己内心里重现诗人创作时的各种感觉,如此往复再三。这三个阶段相互依存,不可或缺。写诗就这么简单。不过,拉金也多次说到写诗不是随心所欲的行为。他说:不同主题之间的区别,并非随心所欲。一首诗获得成功的原因,也并非随心所欲。

拉金是一个惜墨如金的诗人,他一共只出版过四部诗集,平均每十年一部:1945年出版第一部诗集《向北之船》、1955年出版《受骗较轻者》(The less Deceived,标题典出莎士比亚《哈姆雷特》第三幕第一场奥菲利娅的经典台词:I was the more deceived.参见《应邀之作》第90页译注)、1964年的《降灵节婚礼》(The Whitsun Weddings)和1974年的《高窗》 (High Windows)。《巴黎评论》的采访者罗伯特·菲利普斯曾经就此这样问过拉金: “您的诗集以每十年一部的速度问世。不过,从您所说的情况看,我们不大可能在1984年左右看到您的另一部新诗集了,是吗?您真的无论哪一年都只完成大约三首诗吗?”拉金回答道: “我不可能再写更多的诗了。不过真正动笔写的时候,确实,我写得很慢的。”拉金以《降灵节婚礼》一诗为例,从1955年7月动笔写,反反复复一直写了三年多时间,直到1959年1月才告竣。虽然这只是一个例外,但他承认自己确实写得很慢,部分原因是要明白想说的内容,还有怎样言说它的方式,这都需要时间。菲利普斯的话可谓一语成谶!1984年左右拉金果然没有出版任何诗集,他1985年就去世了。

拉金在整个40年代都决意要成为一名小说家,他在接受《观察家报》记者米里亚姆·格罗斯采访时就说过:“我原先根本没有打算写诗,我原先是打算写小说的。我在1943年刚离开牛津后就立刻开始写《吉尔》。这部小说在1946年由福琼出版社付印时,距离它的完成时间已经有两年,而我已经写好了第二部小说《冬天里的女孩》。”其实,在《吉尔》之前,拉金就写过一部中短篇小说,“即使在最后一个学期,差不多再过几周就要期末考试的时候,我已经开始着手写一部无法归类的小说,并且命名为《柳墙风波》(Trouble at Willow Gables)。”拉金用了一个萨福式作家的笔名Brunette Coleman,以女子寄宿学校为背景写作而成。“柳墙”是寄宿学校的名字。拉金因为视力太差,二战期间没有被征召入伍,他自称对战争“漠不关心”,但为了避免遭人攻击“不爱国”,缺乏男子汉气概,他故意使用了一个女性名字Brunette来写小说。小说写完后,拉金仔细打印好,投寄给了一家出版公司,结果一直没有发表。直到2002年,这部小说才由布斯整理出版。拉金在这一时期同样以Brunette的名字写过不少脂粉气浓厚的诗作,命名为《糖和调料》(Sugar and Spice),也未见出版。出版了两部小说之后,拉金有意再写第三部小说,但最终没能如愿。他原来预想每天写五百字,写上六个月,然后把成果一股脑儿推给出版商,再跑到蔚蓝海岸生活,除了勘误改错外,完全不受干扰。然而事情并没有按照这种方式发生,他觉得“做这种事的能力已经完全消失”,这使他感到十分沮丧。

拉金始终认为小说比诗歌更有意思:小说可以如此进行铺展,可以如此让人心醉神迷,又如此费解。他要“成为小说家”的想法远胜于他想“成为诗人”的想法。 “对我来说,小说比诗歌更丰富、更广泛、更深刻、更具欣赏性。”然而小说对他来说太难写了,他把自己写不出小说归因于“我对其他人不够了解,我对他们不够喜欢”,因为“小说写的是其他人,诗歌写的是你自己”。他反复说过:我不大喜欢跟人共处。拉金自己写不了小说,但他帮助挚友金斯利·艾米斯修改过《幸运的吉姆》,这是金斯利的代表作,也是战后“愤怒的青年”一代的代表作。评论界一般认为:小说里有一部分故事原型,是根据拉金在莱斯特大学和同事相处的经历写成的。但拉金在接受采访时认为这种说法有些不牢靠,艾米斯写这部小说时正在斯旺西大学学院工作,因此故事原型未必跟拉金的莱斯特大学同事有关。拉金还对来访者说: “我读第一稿的时候就说:砍掉这个,砍掉那个,我们多添点其他的。我记得我说过:要有更多的‘面孔’——你知道的,他的伊迪丝·西特维尔式面孔,诸如此类。最奇妙的是,金斯利自己就能‘学’出所有面孔——‘古罗马的性生活’面孔,诸如此类。”由此可以见出拉金对这部杰作的贡献所在,难怪小说在1954年首次由企鹅出版社推出时,艾米斯把它题献给了拉金。《幸运的吉姆》甫一出版即获得巨大成功,评论界好评如潮,这也使得拉金大为吃醋。他总是后悔自己无法成为一名小说家。

拉金无疑是战后英国最伟大的两个诗人之一,另一位是桂冠诗人泰特·休斯(Ted Hughes)。但收在《应邀之作》里的评论文章无疑也是一些精彩的文学批评文字,拉金因此也无愧于批评家的称号。作为图书管理员,拉金也在自己的岗位上尽心尽责。在《被忽视的责任:当代文学作品手稿》一文中,拉金试图告诫他的英国同行(图书馆员)不要让英国当代文学的手稿尽归财大气粗的美国图书馆所有。他为此大声疾呼:在过去的四十或五十年间,尤其是在过去二十年间,针对本世纪(指20世纪)英国重要作家的文稿进行大量收集的,并不是英国图书馆,而是美国图书馆。关于现代文学手稿的普遍观点是:它们都在美国。这样的结果就是,对这些英国作家的研究很可能要通过美国大学的美国学者来完成。这篇长达16页的文章是对英国大学图书馆应该不遗余力收集作家手稿的劝告。收在《应邀之作》里的最后一部分文字是拉金在1960年至1968年间给《每日电讯报》写的关于爵士乐和爵士乐唱片的评论,取名《爵士钩沉》(All What Jazz)。1970年收集这些文章时他又加入一篇序言,在这篇序言里,拉金抨击了现代主义的那些“疯狂小子们” (mad lads)无视观众(听众)以及对爵士乐技巧不负责任的窜改。这篇长文同样值得广大爵士乐爱好者细细品味。

《应邀之作》原著是1983年出版的,我虽然早就读过其英文原著,但迟至2021年才读到中文译著仍有如见故人的亲切之感。期待不久就能读到2001年出版的续作Further Requirements的译著,相信同样会是精彩之作。

来源:文汇报