刘大先:传统位移、趣味主义与文化救赎

2021-08-29

2021-08-29

电影《师父》海报(图源自网络)

文 / 刘大先

在传统生活淡薄的今天,武侠小说是中国人重温民族根性的一种方式,非雅俗所能概括。

——徐皓峰

由传统位移所带来的趣味主义,在王小波那里是对刻板的形式主义和空洞的意识形态的不满,还有着它要颠覆的对象;但到新世纪武侠那里则已经不再有目标,而是对价值和道德观念的遗忘。但是对于武侠这一文类而言,价值观是其叙事基点,无论是利他性的主持正义与替天行道,还是个体性的自由追求与复仇成长,都是满足大众隐秘欲望的动力,一旦丧失了这一点,它必然要走向没落。

当然这一点与现代文化变迁密切相关,武侠也在不同语境中与时俱进地找到了相应的变体:在社会主义中国成立之后,武术、国术统统被纳入到“体育”这一具有科学主义性质的话语范围之内,而武侠形象在20世纪下半叶则一直糅合着个人主义与民族主义的象征。当后现代式书写解构了这种象征却又没有树立起一种新的价值依托后,必然陷入到焦虑之中。

曾经以王小波作为模仿对象的徐皓峰正是在这种焦虑中走向通过树立武士和武行的形象,创造性地在后文学时代重新发明了武侠文学,至少在武侠文化领域成为横绝一时的人物:他部分继承了王小波式的趣味,有时候甚至带有恶趣味——比如对于种族肤貌差别异乎寻常的迷恋,以及老男人与美少女搭配的喜好——但终归超出了纯个人癖好式的趣味主义,而将价值依归于带有怀旧色彩的文化书写。

目睹那些悠久绵厚的中华传统、价值与道德在近代以来经受络绎不绝的冲击,徐皓峰似乎一直都有着一种文化与秩序崩毁的焦虑感。他在论武侠电影和传统文化时判断,中国文人传统的恐惧是礼崩乐坏,儒家文化便是从这种恐惧中产生的,类型片诞生是为了解决这种恐惧和焦虑,而焦虑靠建立价值观来稀释和救赎。

在徐皓峰的历史观中,到了近代这个大转型时代,古典价值观不再神圣甚至被弃如敝履,蜂起的是劣币驱逐良币的功利现实,显然这是一种有别于主流进化论的退化论。这当然并不新鲜,它必然导向的是怀旧与礼失求诸野的诉求。他曾经整理过形意拳大师李仲轩、韩瑜的口述作品《逝去的武林》与《武人琴音》,便有留存史料之意。

在这种视角中,武侠便构成一种以礼乐为中心的“传统”,而礼乐被具体化为待人接物的规矩和生活的讲究,用徐皓峰的语言来说就是“样”,也就是由礼仪而生成的威仪。尽管这种“样”在现代变成了皮相,与“威仪”形相似而质不同,就像《国士》中写到老奸巨猾的武术名家需得“养样”:“养得有模有样,让人望而生敬,场面周旋占尽优势”——礼仪揖让成为一种形式上的伎俩,而与精神情感上的素养分离了,因而具有讽刺意味的是,名家石凤涤的“样”并没有在习得新鲜军技的年轻人郝远卿那里被买账。

尽管意识到了此间的吊诡,从内心而言,徐皓峰对古典的道德礼仪还是心向往之,比如如果用现代的观念来看,《刀背藏身》中的孔鼎义不过是一个误人误己的迂腐卫道士,但在徐的笔下无论是叙述者还是故事人物都仍然对他充满敬畏之情。

徐皓峰从来没有写过英雄,也没写民国武侠小说偏于写实类的作品中常见的日常豪客,而是邪僻之士。他是将“武侠”重新恢复成为“武士”。武士在春秋战国天崩地坼、王纲解钮之前是个现实存在,“士”本身便是包含了文士和武士的共同体阶层。但是秦汉之后,阳儒阴法的统治体系中,武士作为“以武犯禁”的社会不安定因素被打压,遁入到想象性的诗学即武侠文化之中。

所谓千古文人侠客梦,其实就是一种社会学武士向诗化武侠的转化。武侠不过是个虚幻的愿望,是民众创造出来抒发不平,造成的一种正义幻象。但武侠只有被压抑和剥削的底层人才会相信,而对于权贵则毫无约束力,诗学武侠营造出来的浪漫到礼教转型时代的现实社会中就会露出尴尬的面孔。武士的再一次短暂被政治与社会注意,是在武术被当作带有传统国粹意味的“国术”由革命党与教育家提倡起来的时候。

1904年梁启超著《中国之武士道》意在通过梳理历史上有武德精神的人物来弘扬民气,塑造被专制制度压抑了数千年而孱弱的民族精神。杨度在序中补充认为,除了专制制度,学术思想上的“儒教为表,杨教(杨朱)为里”,是造成人民自私、只注重生计安乐的另一层原因,因而在近代以来无法与日本武士道相颉颃,而提倡任重致远、轻死尚侠的目的要在于谋求国家社会的福利,以争雄于万国竞争的世界。

蒋智由也是将武士道与民族性联系起来,认为“侠之至大,纯而无私,公而不偏”,“凡英雄者,为国家为社会而动者也”。这可以说是“辛亥革命”前后精英士人对于武侠精神的重新发掘提升和普遍心理期待。

1912年,形意派宗师李存义在天津创立“中华武士会”,《武士会》写的就是武人在这段民族主义背景下的回光返照。“辛亥革命”前后所建构的武侠话语已经成为后来港台新武侠小说所继承的精神滋养,先秦的利他、友爱、信诺、叛逆的侠义观念,结合了外在于社会主义大陆的(台湾、香港地区)孤臣逆子、花果飘零的自我隐喻式想象,突出了个人主义、草根反抗与革命情感。

但是到了徐皓峰时代,《武士会》中的民族主义和个人主义反叛观念已经消磨殆尽,而更多表现为一种文化展演式书写。徐皓峰立意展示一种明知不可为而为之的努力:在皇权崩溃,绅权上升,进而军绅勾结,原先具有文化精英意味的文官绅士阶层败坏蜕变为土豪劣绅之际,武士能够边缘崛起、力挽狂澜。

形意门宗师李尊吾与杨放心(原型即为杨度)的交谈显示出徐皓峰对中华文化血统、法统和道统的见解。李尊吾在成立武士会时,阐述其宗旨是“立新阶层立新道德”,有人应合:“武士会就像插在混混和官绅之间的楔子,在中间独立、在两头受力,才能保住社会结构不垮,如果武士会成了官绅的延伸,就像楔子成了一截柱子,不是这块东西了,会梁塌柱倒。”

乱世中试图保持武士的独立性(它本来就是依附性的存在)当然是痴心妄想,李尊吾最终不得不像那些浪漫武侠一样归隐林泉。“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力”,而现代政治权谋诡诈、阴机百出,完全不是人微言轻的粗豪武人所能理解和斡旋。

彼时的现实社会情形是“绅军两个字,如果倒过来成了军绅,军人以暴力为自信,乡绅蜕变成暴力帮凶”,武士会这种街面上的事物在军事政治上不可能有所作为,只可能成为军阀的雇佣和仆从,李尊吾的“为国为民”的想法不过是一厢情愿,袁世凯一针见血地指出:“不自欺者为豪杰。骗自己的人也很容易受他人骗。”但李尊吾终究有武人的一线理想主义,因而拒绝成为袁府的隐兵,他的无望的行动倒是接续了先秦武侠的精神风范。

对于武士和武行的无用,徐皓峰有着清醒的认知,《师父》中借邹馆长的口说道:“我们这一代习武人,都是客厅里摆的瓷器,一碰即碎,不能实用,只是主人家地位的象征。”原本经过周密计划准备北上扬名的陈识最终认识到:“大清给洋人欺负得太惨,国人趋向自轻自贱。到建立民国,政府里有高人,知道重建民众自信的重要,但高人没有高招,提倡武术,是坏棋。”“在一个科技昌明的时代,民族自信应在科技。我们造不出一流枪炮,也造不出火车轮船,所以拿武术来替代。练一辈子功夫,一颗子弹就报销了,武术带给一个民族的,不是自信,而是自欺。”“开武馆,等于行骗——这是我今天开馆要说的话,武行人该醒醒啦!”

《柳白猿别传》里,匡一民也认为陈其美、蒋介石这样的人都是英雄豪杰,却不能把民众引入大道,所以选择辅佐保护杨杏佛,因为“中国老百姓不需要英雄豪杰,需要一个合理的制度”。在这种形势大于人的语境中,不惟老一代的宗师李尊吾无能为力,《道士下山》里年轻一点的何安下也是懵懵懂懂,最终也不过少年子弟江湖老。

之所以如此,就像徐皓峰在《兵书医书》一文所说:“传统社会对我们这代人是个谜。我们不按祖辈人的方式生活,所以不了解这方式的功能,每每被吓一跳。以后,不会被吓着了,因为祖辈人逝去得差不多了,我们将完全地按照我们的生活方式解释古人,五千年文明是三十年经济搞活的缩影。”

在他看来,中国传统文化尘满面,鬓如霜,纵使相逢应不识——就像《大日坛城》里写到的密宗仪轨,本是唐朝时传入日本,现代中国人已经了然无知,还以为是异端邪教——因而只能通过文字和想象予以象征性的布道,这使他必然走向文化主义的救赎之路。

《大日坛城》以棋圣吴清源为原型塑造俞上泉,实是将棋道、茶道、花道这些与武道一样作为文化传统的象喻。小说中写到唐朝密宗由空海传入日本,是因为他的传法师预测法难将至,秘法在汉地要灭绝,因而定下了“将法脉移于海外保全的计策”。在这种道统外移的想象中,中国不再是中国,日本才是中国。

然而在近现代之交,这种法脉道统因为现代性的到来在日本也面临断绝,传承唐密的西园家族对于明治维新后沾染的资本主义也颇多质疑——它摧毁三千年来的道德,使得唯利是图风气泛滥,未能在社会转型的关键时刻建立自尊的文明,其弊端在本土尚不明显,因为传统的惯性尚存,但一旦到国外,比如侵略中国的时候,其野蛮与兽性就暴露无遗。

这不惟是西园的独特己见,而是明治维新后两代知识分子的共识:“大正年间出现‘中国情趣’风潮,认为日本已变质,近代化进程中落后的中国反而保留着古典的所有美好。日本不再是日本,中国才是日本——这是当时许多文艺作品的主题”。从唐宋变革到日清之变,这近一千年间的道统旅行与流转,可见时势迁移中的文化主义。

文化主义偏于精神,但落脚在技艺。小说中借一段研习孔门六艺十年未出门的老人牛多沉的看法直接进行了议论:“他认为孔子学问不在谈论义理的书中,而在这六种实事中。六艺的体验对人的精神改变,强于读书理解。正如围棋和唐密仪式千多年来改造了日本人气质,中国明清文化之偏,在于空谈义理,精神不能转成实物,所以不能发挥效能。他观中日之战,源于国人内在精神亏蚀,方招致外辱,退敌之法,首在振作精神。两千余年的孔门六艺,正可救当世危局”。

徐皓峰在叙写这些文字的时候,就像一个絮叨的牧师,但语气非常笃定。他东扯葫芦西扯瓢,牵着瓜蔓拽起藤,亮出各种新奇诡异的观点,夹杂无数耸人耳目的私货,兜兜转转地绕半天圈子之后,最后总归要回到“立规矩”上来。

立规矩体现在对于礼仪的强调:《武士会》中李尊吾与师弟沈方壶以命相搏,受伤后仍然让徒弟夏东来执弟子礼给师叔上药,这就是尊卑有别、长幼有序。然而,师徒关系显然并不是温情脉脉的浪漫侠义,而是彼此提防、相互利用,比如《道士下山》里的彭乾吾与赵心川,《师父》中的陈识与耿良成,相爱相杀,又荣辱与共。没有规矩,不成方圆;有模有样,而后有道,仪式感连带的是秩序与尊严。意在通过礼法的恢复、传统的仪式性复活,来缓解焦虑,消除文化变迁中的不安感与不适感。

礼法见于日常的格物致知,其实是一种所谓的“匠人精神”,即对细枝末节兢兢业业地从头做起,在心性空谈之外脚踏实地精雕细凿,以此救赎蹈空进而浮泛的淆乱世道。“武侠小说与寓言、儿童文学近似,是一种受外界现实生活影响很小的小说,丰富故事,不靠补充现实生活的细节,而是靠补充文化典故”,徐皓峰以此解释金庸的抄书用典,实际上也可以用在他自己的作品之上。

所以,他不厌其烦地铺排各种江湖秘闻、技法切口、手印义理,很多时候叙述者还忍不住站出来发表议论。他在道德递嬗、价值更迭中写围棋、密宗、禅宗、茶道,骨子里这些东西都是抽象的,它们是作为“传统文化”的符号外观出现——他要做那个古典情怀败坏中屏障百川的中流砥柱。

过多的议论和炫学其实是小说叙事的忌讳,所以徐皓峰在抓紧一切机会说教普及各种奇技淫巧、古奥玄谈时,都会采取一种炫人耳目的修辞手法。他有着高超的叙事技巧和控制力,文字极其精炼,收放有度,恰当好处的留白有着计白当黑的空灵。

与强烈风格化的语言相匹配的是,他那去戏剧化、非故事性小说的松散结构与支离情节。因为对于意义的追寻和理念的观照,使得他总是在叙述中插入议论、说明和解释,对于术语、黑话、武技、意见的铺陈侵占了叙事的圆融与混沌,因而有时候难免失控,在刻意想寻求羚羊挂角、无迹可求的效果时失之于粗简。

这种状况在长篇中尤甚,倒是无意中透露出作者本人焦虑中的躁狂。《大日坛城》前面惊艳,后半段浮躁散乱,俞上泉(以围棋圣手吴清源为原型的人物)疯了之后,有一大段情节不加节制的狂欢,如同老舍的荒诞小说《猫城记》,在前面四平八稳、宝相庄严中,忽然突如其来的是如同癫痫一样的疯狂胡话和黑色幽默。

文本中显示的这种躁狂感与文本外部社会的麻木感形成了照应,源于徐皓峰将现实想象为一个秩序沦陷、没有规矩、道义不存的世界。

这个世界实际上是一个礼乐与制度分化了的现代世界,从所谓唐宋变革、理学兴起以来,“现实的制度本身已经不能像礼乐那样提供道德根源,对制度的陈述并不能等同于对道德的陈述,从而关于道德的论述必须诉诸一个超越于这个现实世界的本体……在礼乐的世界里,物既是万物之物,又代表着礼乐的轨范,从而物与理是完全统一的;(而当)……礼乐已经退化为制度,即不具有道德内涵的物质性的或功能性的关系,从而‘物’在礼乐世界中所具备的道德含义也完全蜕化了,只有通过格物的实践才能呈现‘理’。”

而随着“时”与“势”的变迁,“天理”世界观又受到了西来的“科学”世界观的冲击,尽管科学主义也有着自身的限度,然而它正是构成徐皓峰身处其中的认知背景。他在虚构出来的民国武士与武馆故事里,不得不割裂式地将实践放置在对于武术技艺的格物之上。

由于念兹在兹的是传统的沦陷与未来的迷惘,而只能以格物致知的古旧方式予以救赎,在怀旧激情的牵引之下,徐皓峰就不免言过其辞。因为“传统”作为历史流传物,总是在不断的言说和重新发明中获得新的生命,就像日本武士道不过是明治维新时代民族主义者的阐释性创造,以鼓励民气,中国的“传统”在近现代所遭遇的历次态度转变也离不开现实的诉求。

“武技在国术、体育之后,如今成了非物质文化遗产的一个组成部分,后者变形为散打、自由搏击、摔跤,与柔术、泰拳、空手道、跆拳道等成为可以推广的赛事项目,从反面激发了对于传统武术的忆念性的回忆。……这是武林本身的悲哀,因为它已经被博物馆化了,在赋予某些价值(比如悠久的历史、本土的修身养性)之后,成为可以观瞻的身体技术,失去了实际的能力。因为小资产阶级对于肉体的挚爱,武术可以成为医学养生的途径之一。而那些从体育大学和武术学校毕业的学员们,练着套路或者散打,只能在武术比赛中露脸或者到某个影视城寻找成为武行的机会,将自身变成景观世界的一个部分。于是医学和科学的武侠诞生了,它们安稳可靠,像一切经过逻辑论证和试验运算的技术一样,安全、美观、点到即止,不会有汗与血、激情与放纵。……武侠于是成功地将自己重塑为可以被理性之眼观看的文化。”

从这个意义上来说,徐皓峰是在消费主义时代书写一种非物质文化遗产,这份遗产在当下如何继承、转换,乃至发扬光大,便成为一个时代命题。徐皓峰的做法固然其情可嘉、弥足珍贵,但很容易陷入到另一种吊诡之中:他已经放弃了武侠原初的草根底层与反抗意识,而将之转化为一种具有象征意味的“士”的传统。而新世纪以来的“传统文化”正在被大众传媒固化为静止性的存在,并且分解和化简为中产阶级时尚生活方式的某些表现。

当代武士不得不进入到市场消费的社会机构之中,变成了服务于表演业和娱乐业的健身教练、搏击运动员或者武术指导、武打演员,而武技则很容易同禅修、瓷器、香道、文玩、书法、茶道、藏传佛教这类流行文化一样,被符号化和媚俗化。从最基本的器物和行为、举止、仪式、践行中进入传统当然是必要的途径,但这种表象背后的“道”,也即某种经过时间淘漉后历久弥新的古典精神才是真正的旨归。

文化的焦虑需要由匠人精神入手,需要警惕的倒是,如果沉迷于器技末节,则不免南辕北辙:老“内圣”开不出新“外王”,这种格物致知如果只是成为一种脱离了草根民众的中产阶级文化,不进入到当代思想的生产之中,则既失去了其“下层启蒙”对于底层的教化一直是前现代时期俗文化的基本功能,晚清以来的近现代转型中新兴的大众文化同样有着教育与启蒙的意义。的功能,也不会促成精英文化的创新,而只是一种姿态。

无论如何,与纯文学以欧美现代文学为圭臬不同,武侠文学日益成为一种回首过去、重释民族根性的方式,成为本土传统文化复兴的现象之一。这其中的遗产固然泥沙俱下,但未尝不包含着返本开新的可能,20世纪50年代至70年代的港台新武侠和新世纪青春文学及流行文学中的新武侠写作势能消耗殆尽,从王小波到徐皓峰这一脉以精英文学切入的武侠想象,在经历了反讽的解构之后,并没有全然陷入虚无主义,倒显示一种超出于既定文学秩序与生态的新的书写形式(不仅是文字的,也是影像的,不仅是平面的,也是附加衍生品的)。它与作为非物质文化遗产的武术一道,在价值观的重建中体现了对于古典的温情和对于当下的想象。

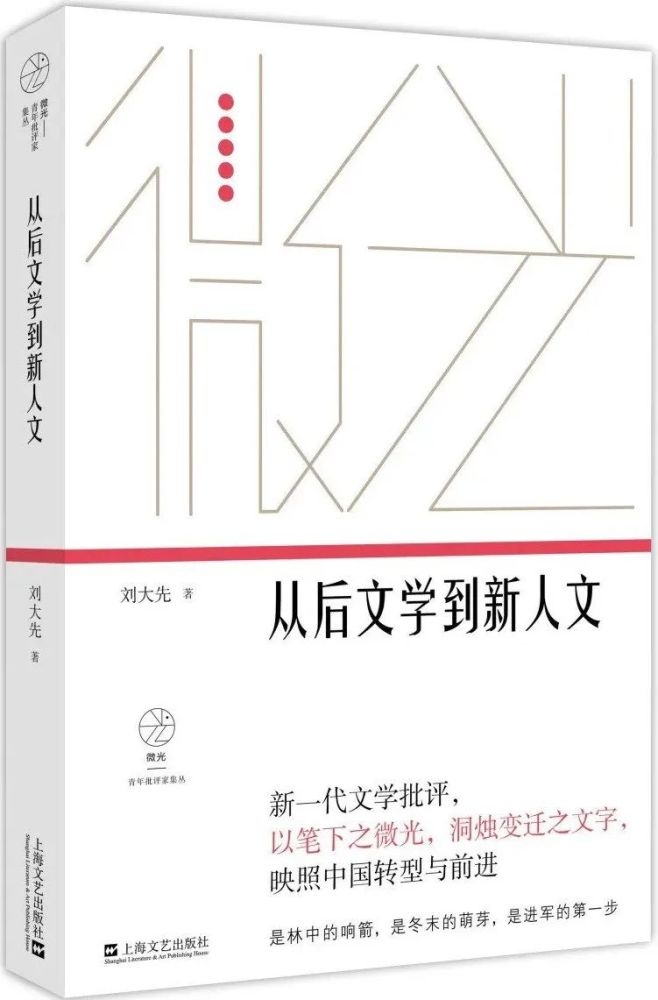

(本文节选自刘大先所著《从后文学到新人文》,由上海文艺出版社授权发布)

华文好书选读

《从后文学到新人文》

刘大先

上海文艺出版社

2021年6月

本书以“后文学”到“新人文”为线索,在描述晚近三十余年新兴的文学/文化现象的基础上提出一系列相关理论命题,它们包括赛博格的现实与书写、碎片化时代总体性思考的可能性、后革命时代历史感的确立、“传统”的发明与使用、“真实性”话语的诗学与政治学、文化多样性的资源及其危机、世俗化时代的信仰及其表述等,并对“抒情传统”“华语语系文学”和“文化多元主义”等话语进行了论辩。

全书通过棱镜式的结构,从不同的角度与维度切入我们时代最为根本的文学/文化现象与问题,较之于为了取得形式上的整饬而强行在某个理论架构中进行钮合,作者刘大先更希望本书是“散点透视”的、生长性的,保持着敞开的态度。

华文好书

ID:ihaoshu233