赵建忠:新红学百年之际对《红楼梦》“作者”和“版本”研究问题的反思

从民国十年(1921)胡适发表《红楼梦考证》至今,“新红学”已经走过了整整百年的研究历程。

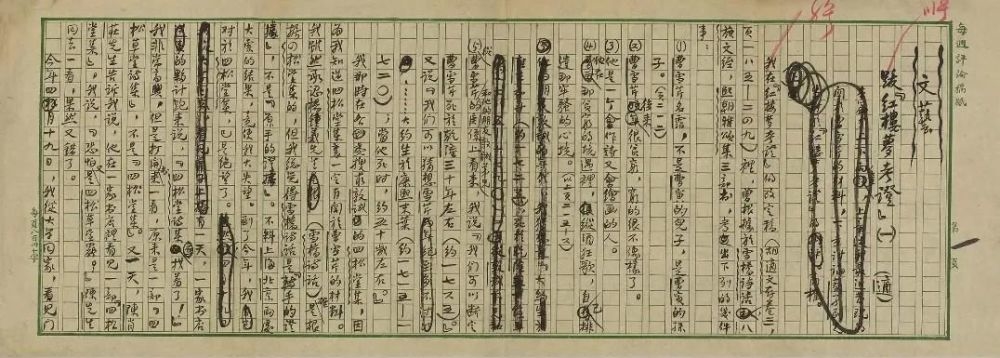

胡适《跋〈红楼梦考证〉》手稿

站在学术发展史的立场看,“新红学”相比“旧红学”学术实绩丰硕,出现了新的学术增长点,这是学界公认的事实;但以今日红学取得的进展,重新检视“新红学”关于《红楼梦》“作者”和“版本”问题的研究结论,发现其很多具体结论还经不起推敲,论证过程也较粗疏,研究方法上的“大胆假设”更是存在主观臆测和意图谬见。

胡适《红楼梦考证》认为曹雪芹系曹頫之子,断定《红楼梦》“是一部隐去真事的自叙:里面的甄、贾两宝玉,即是曹雪芹自己的化身”。且不说证据是否薄弱,仅据《红楼梦》里贾政系员外郎身份且也是贾母次子的身份与曹頫“相合”的类比,这种直线型思维方式,说明其《红楼梦》“自传说”观念多么根深蒂固。

他还大胆假设“《红楼梦》书未完而曹雪芹死了”“《红楼梦》最初只有八十回,直至乾隆五十六年以后始有百二十回的《红楼梦》”,并且说得斩钉截铁:“这是无可疑的”。今日看来,并不符合《红楼梦》版本的实际存在情形。

乾隆年间周春《阅红楼梦随笔》中记载表明,乾隆五十六年(1791)程本面世前,早就存在八十回与百二十回两个钞本系统。《红楼梦》开篇明明写有曹雪芹“于悼红轩中披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回”的话,也说明此书在作者去世前已大体完成。

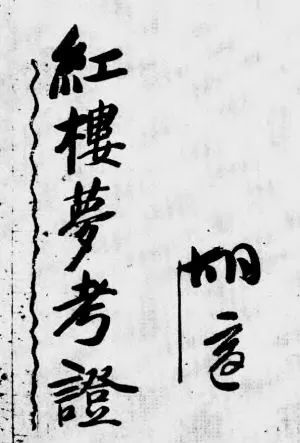

胡适《红楼梦考证》

胡适大体确定了《红楼梦》的作者系曹雪芹,历史功绩不该抹杀,但其《红楼梦考证》的某些论点仍存在阐释空间,这也恰恰是研究者继续探索《红楼梦》作者曹雪芹及其家世问题的缘起。

学术研究总要与时俱进,1953年周汝昌出版了《红楼梦新证》,其所提供的大量史料远远超过了胡适早年勾画的曹雪芹家世轮廓。新时期以来,冯其庸出版了《曹雪芹家世新考》,在曹雪芹祖籍研究方面又有新的突破。

随着曹雪芹及其家世研究的不断深入,实际上已经建构了当代红学的研究分支——“曹学”,进一步揭示了孕育曹雪芹和《红楼梦》的环境土壤。经过几代研究者的探索,如今已将曹雪芹的生平连点成线,使得人们心目中的《红楼梦》作者形象逐渐清晰。

江宁织造府博物馆

当然,也有必要指出,由于曹雪芹出生后并未赶上江宁织造“繁华”的实际状况,一些研究者认为他缺乏创作《红楼梦》的生活经历,于是又引发了对《红楼梦》“原始作者”的持续追寻。

据不完全统计,至“新红学”百年诞辰之际,《红楼梦》作者的“新说”候选人已逾百位,但那些“新说”的依据较孤弱,论证也不够严密,并未得到红学界的广泛认同。

判定曹雪芹系《红楼梦》作者,形成的证据链有:《红楼梦》中“披阅十载,增删五次”的自证,脂砚斋批语的旁证,永忠、明义等早期文献的外证,都很难驳倒,所以才被大多数研究者接受。当然,《红楼梦》作者问题并非不能讨论,尤其在曹寅与曹雪芹的关系上,曹雪芹的生卒年代与《红楼梦》成书过程的逻辑关系等,仍有很大的研究空间。

《曹寅评传年谱》

研究《红楼梦》作者问题,重要的是拿出可靠的证据,同时又能合理地否定现有文献证明,否则很难动摇曹雪芹的著作权。因此相对其他《红楼梦》作者“新说”而言,将《红楼梦》著作权判归给曹雪芹,目前为止可谓矛盾最少、且能被大多数研究者接受的结论;当然并不意味着问题不存在,将这部作品的草创放在乾隆朝并视为曹雪芹一个人独立完成,在研究曹雪芹生卒年代与《红楼梦》成书过程的逻辑关系以及这部作品诞生的文化语境时,明显存在颇多症结,尤其是文本内部的很多矛盾现象难以得到全面合理的解释,而那些症结在一定程度上造成了深入研究《红楼梦》的困扰。

笔者曾提出《红楼梦》作者问题上的一个新命题“家族累积说”,试图对作者问题上的种种偏颇加以节制,是对圆满解释《红楼梦》文本内部的很多矛盾现象的尝试。

“家族累积说”的新命题可以与红学界已取得的“曹学”成果挂钩,启示人们去探索曹氏家族对曹雪芹创作直接、间接的可能影响。随着“曹学”的不断拓展,从《红楼梦》文本分析入手,并结合脂批等清代文献提供的丰富信息去研究,这个新命题还可以深入下去。

《曹学叙论》

胡适在《红楼梦考证》中还强调了研究版本的重要性,他区分《红楼梦》前八十回与后四十回的异同,认为后四十回是高鹗所续,这是以他为代表的“新红学”的重要观点。红学领域的问题五花八门,但续书是最关键和最有全局性的实质问题。

应该指出的是,所有问题的症结与解蔽大都是围绕这个实质性问题展开的,这个问题如获得解决,其他很多问题便可以迎刃而解。“新红学”对《红楼梦》后四十回的结论,成为红学论争的焦点。

随着新材料的不断出现和文学研究方法的日益精密,“新红学”的结论及其论证方式不断被质疑。今日研究者的共识是:胡适《红楼梦考证》中指出的张船山诗注中“补”字,不宜直解作“续”,因为“补”还有“修补”“辑补”等含义。

至于用张船山四妹张筠嫁高鹗的传闻为“高续说”张本,纯系捕风捉影。事实上高鹗妻子仅卢氏一人,从近人新发现《遂宁张氏族谱》得知,张筠所适“汉军高氏”,实指四川人汉军高瑛之子高扬曾。

《遂宁张氏族谱》

但后四十回续书引发的《红楼梦》版本问题,并没因作者是否为高鹗而中止进一步研究的进程。《红楼梦》版本研究的出发点是为了寻找最接近曹雪芹原著面貌的本子,是为了研究《红楼梦》的成书及传播过程。《红楼梦》存在脂本和程本,这有现存的文献依据。

脂本的价值是多方面的,研究者可据脂批来考索曹雪芹的家世生平和《红楼梦》的早期创作情况,尤其在曹氏生平及成书过程材料缺乏的情况下,相对于没有早期批语的程本,脂本便愈显得弥足珍贵。

程本价值的认定以前主要局限在《红楼梦》传播方面,但随着早期百二十回钞本的陆续发现,研究者开始探讨其在《红楼梦》成书过程中的价值。单论《红楼梦》的传播意义而言,如果没有程本的摆印流传,仅靠那些有限的残抄脂本,《红楼梦》的影响必然大受限制,也很难想象红学能有今天这种繁荣昌盛的局面。

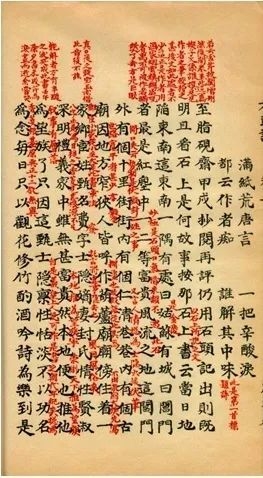

甲戌本红楼梦

可以说,脂本与程本的价值特征,不仅是简单的残缺与完整的区别,也不仅体现在钞本提供了作者家世材料或成书过程情况,而印本保持了《红楼梦》的完整流传这样的较浅认识上,更重要的是,脂、程两种版本体现了不同的思想意蕴和文化指向。正是这一原因,才形成了红学中的许多热点问题。

脂本、程本都有各自不可替代的价值,脂本凝聚了曹雪芹及其家族群体有关《红楼梦》素材的积淀和早期草创之际的版本形态,程本则体现了《红楼梦》大体成书后一代代文化精英们的长期思考。

因此,研究前八十回“庙市”传抄阶段、百二十回抄本传播阶段和以程伟元为代表的“书坊”摆印及后来翻刻阶段形成的不同文本,进而研究《红楼梦》版本完整接受过程中所折射的集体无意识,都是有价值的学术工作。

从文字源流和作品名称的实际存在情形出发,将曹雪芹的创作分为《石头记》和《红楼梦》两个版本系统,似更便于解释版本的演变。曹雪芹早期手稿的阅读接受者,大体分为两个圈子,一是以脂砚斋为代表的家族群体,二是以明义、墨香、永忠等为代表的朋友群体。

《懋斋诗钞》

家族群体中传阅的本子侧重写盛衰之变,书名叫《石头记》, 是将大观园儿女做为载体, 所以脂砚斋等人的批语中颇多家世兴亡之感。朋友圈子中传阅的本子是为“闺阁昭传”, 书名叫《红楼梦》, 即曹雪芹开卷反复强调的“大旨谈情”“都只为风月情浓”,而将家族兴亡作为“千红一哭” 的故事背景。

但曹雪芹接近定稿的作品, 则应是爱情离合与家族兴亡两条主线的有机结合。由于是在朋友群体中传阅,曹雪芹更能放开笔自由抒写而无所避忌,这从早期的明义题红诗侧重为诸芳传影写照的内容也可印证。

红学界之所以重视明义的题红诗及序,主要是因为其提供了有关《红楼梦》版本及作者曹雪芹的家世文献,他在《绿烟琐窗集》中有关曹雪芹出《红楼梦》 备记风月繁华之盛的记载就很重要。

《绿烟琐窗集》

对明义题红组诗的解读,研究者多倾向于所咏集中在前八十回的情节,但通过辨析明义那二十首诗,似是题咏相对首尾尚完整的一部《红楼梦》稿,尽管当时明义所看到的钞本可能还处在“披阅增删”阶段,但全书主要框架、情节已备。

概而言之,前八十回内容更多一些,接近于今日见到的定稿,因此,明义的前十七首中基本得到了反映,至于最后三首,所咏分明是八十回后至全书结束。从那三首诗分析,看不出其与程本后四十回的情节有明显的差异。永忠的诗也印证了他从墨香处看到的曹雪芹早期版本名称就是《红楼梦》,且是以宝黛爱情为主线。

种种迹象表明,程本后四十回可能含有曹雪芹残稿,虽然文字也许经过后人的点窜、整合、变形重构。

其实《红楼梦》版本也存在着“层累”或“累积”现象,看来“新红学”关于《红楼梦》版本问题的结论有待进一步研究。

《红学流派批评史论》,赵建忠著,中华书局2021年版。

如果说,笔者提出《红楼梦》作者的“家族累积说”是为了尝试解释《红楼梦》文本内部的矛盾现象,那么提出《红楼梦》成书过程的“版本累积说”,则是为了更圆满解释《红楼梦》从残钞脂本到完整程本的演变轨迹,这也是近年出现的脂本和程本先后及优劣争论话题语境下思考的产物。

有一个现象应当引起注意,当今所挖掘到的曹雪芹家世史料和《红楼梦》版本要比“新红学”初创时期多了很多,但总体上并未出现实质性突破,这其中究竟蕴涵着怎样的学术规律?值得红学共同体加以深思。

余英时在《近代红学的发展与红学革命》一文曾分析红学考证派的症结,认为以胡适为代表的“新红学”解决难题的途径是从考证曹雪芹身世来说明《红楼梦》主题和情节,并指出考证派红学实质上已蜕变为“曹学”。

台湾联经版《红楼梦的两个世界》

余英时的文章当然有可议之处,但其论述有“深刻的片面”之处。红学考证派“文史合一”的思维模式确实违反了创作规律。人们之所以对那些连篇累牍的“曹学”考证文章有成见,主要原因恐怕还是很少直接涉及《红楼梦》本身。

考证曹雪芹及其江宁织造家世,目的当然是为了更好地研究《红楼梦》,这就是中华人文传统中的“知人论世”,与西方以研究作者为学术特色的“传记批评型”有异曲同工之妙。考证派使《红楼梦》研究纳入了科学的轨道,但文学毕竟又不同于科学,心灵感悟的东西单靠所谓“科学意识”是难于得到圆满解释的。

如果强调过了头,有时这种“科学意识”反而会成为窒息“创造精神”的劲敌,从这个意义上说,实则是反科学的。

红学考证派的研究内容虽然切近了《红楼梦》的具体历史语境,但主要还是一种背景的廓清,并且还伴随着副作用的出现。“新红学”经过百年的演变,“曹学”和“版本学”建构过程中呈现出的“经学化倾向”也日益严重,无关宏旨的一字一考、一字之辨在某种程度上遮蔽了《红楼梦》的审美视线。

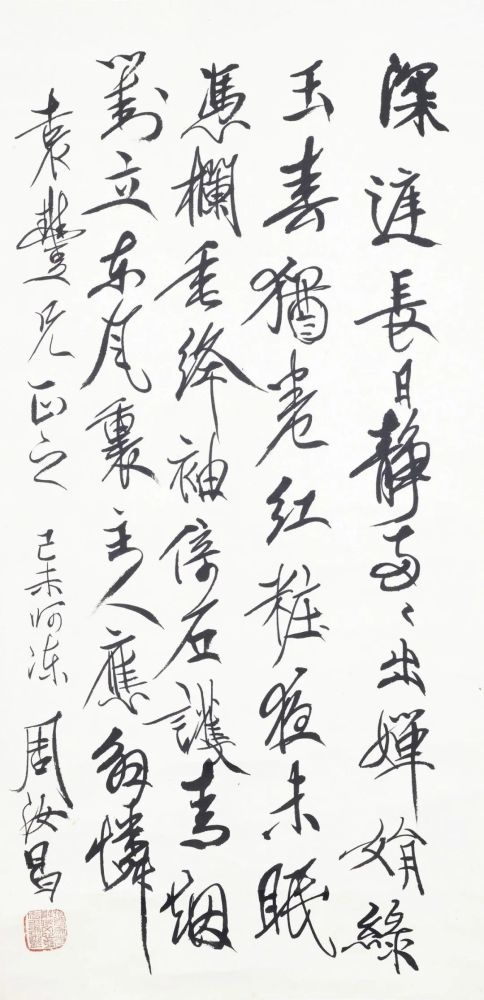

周汝昌书红楼梦词

考证派红学的集大成者周汝昌晚年也意识到这个问题,他在《北京大学学报(哲学社会科学版)》发表的《还“红学”以学---近百年红学史回顾》文章中曾清醒地指出:“‘胡适考证派’‘新红学’的最大不足之处就是仅仅陷(限)于历史考据,而未能向文化高层次的研索方向迈往直前,竿头进步。”

这是老一辈红学家总结前贤同时反思自己研究道路上沉痛经验的思维亮点。今日的红学研究者应走出“新红学”单维度史料还原模式。不错,文献史料是研究一个问题时需要取资的资源,但不能忘掉研究史料的出发点是为作品解读服务的。

只有消除“曹学”与“红学”的分野,才能实现文献、文本乃至文化在《红楼梦》研究中的融通与创新,从而追求有思想的学术和有学术的思想的辩证统一。

希望红学突破,能反映出人们对红学发展的追求和期盼。学术研究的发展总是伴随着学术争论而发展,红学进程中存在这样那样的学术论争是正常的学术现象,应以平常心和学术的态度来对待,坚持学术规范,营造良好的学术氛围,学术讨论就会健康发展。

学术讨论无疑是推动学术发展的动力,只要是坚持以学术为本、秉承严谨的治学精神,任何学术观点都应当得到尊重。对《红楼梦》这样伟大的文学经典,人人要有敬畏之心。《红楼梦》是中华民族的骄傲,是中华民族对人类文明的巨大贡献。

研究《红楼梦》不仅可以加深我们对社会对人生的认识,同时可以增强民族自信心和自豪感。在红学发展的进程中,总会遇到各种新问题。红学同仁要珍重、维护和强化《红楼梦》研究共同体,使《红楼梦》研究群体得以健康发展。红学要与时俱进,反思“新红学”的旧模式是必然的前进过程。

纪念中国红楼梦学会成立四十周年珍藏版《红楼梦》

应该看到,在新时代文化语境下,“红学”这一东方显学研究的起点已被垫高,如何开辟新的方向,是红学界共同关心的问题。勇于开拓的研究者不会在自我封闭的心态中进行思维,而是在与外界对话中不断摄取新的信息,从而调整自己的理论意识。

回顾新红学百年的进程,正是为了迎接新时代红学的跨越式发展。

上下滑动查看注释

注释:

1、民国十年(1921),亚东图书馆以道光十二年(1832)王希廉评本加新式标点排印《红楼梦》,卷首载胡适《红楼梦考证》作为“序言”,笔谈所引胡适关于《红楼梦》的论述,均出自这篇“序言”的改定稿(收入《红楼梦资料丛书·考证》,北京大学出版社1989年版),以下不另注。

2、参见余英时:《近代红学的发展与红学革命》,《香港中文大学学报》 1974年第2期。

3、周汝昌:《还“红学”以学---近百年红学史回顾》(重点摘要),《北京大学学报(哲学社会科学版)》1995年第4期。