关于陕西临潼出土的金代税银的几个问题

2021-09-30

2021-09-30

关于陕西临潼出土的金代税银的几个问题

临潼县文化馆 赵康民

陕西省文管会 韩伟 尚志儒

选自《文物》1975年08期

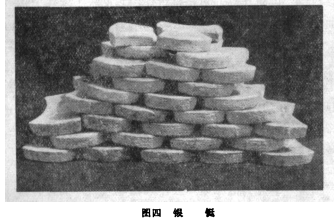

1974年12月,临潼县相桥公社北河生产队社员平整土地时,发现金代的金银器物窖藏一处。窖藏在北河村东、石川河左岸,距地表深约1米。出土文物共50多件,各类金银器饰贮于高16.8,口径12.5,底径9厘米的灰绿釉双耳瓷罐(图五)内,银铤叠置在罐的周围(图四)。窖藏附近有宋金时代的虎头瓦当、铁寥头、印纹白瓷小碗等物。

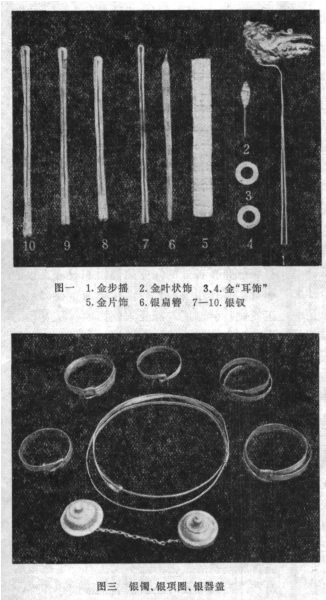

金银器饰计18件(图一、二、三)。其中金饰5件:金步摇,长22.2厘米,上端有飞凤,下为双股钗;金片饰,长15.3、宽1.8厘米,薄胎,两端各有梅花图案四朵;金“耳饰”2件,径2.4厘米,素面,边缘有小孔一,金叶状饰,长5.4厘米,素面。

银器13件:银镯5件,其中单环者二,双环者三,镯体扁薄,边宽0.19-1.5厘米,镯径可自由调节;银钗4件,分圆体和扁体两种,长16—18.5厘米,分别铸有“闻花银记”、“银韩家记”、“李口家记”字样;扁簪,长16.8厘米,顶端有钩,簪头有脊棱;项圈,边宽0.5,径22.5厘米,素面双环;壶盖2件,高3.2、径5厘米,其中一件盖里系有16厘米长的银练一条。

银铤计31笏,可分四类:秋税银铤(图六)4笏、盐税银铤(图七)12笏、“使司”银铤(图八)9笏、纯属地金(即未注明性质的)银铤(图九)6笏。

银铤大都有重量、年月、类别等方面的察文,并加符号等戳记。另外还有碎银一块。錾文内容详见附表。这批文物中,加盖有“使司”戳记的银铤,可能属盐使司或转运使司的其它税银,其性质有待进一步考证。蚕文中的符号也未能识别,有的同志认为可能是女真文。就其已标明为秋税、盐税等银铤来说,对研究金代的有关赋税制度、金银行会制度,以及当时的经济情况,很有价值。这里提出我们的一些初步看法,供同志们进一步研究。

一、关于秋税问题

4笏秋税银铤均为金章宗泰和六年物。金代田税纳输之制,女真户与汉户不同。女真户所纳名为“牛具税”,又称“牛头税”,是以丁口牛力多寡为征税依据的,带有畜牧民族的习惯影响。汉户所输之田税为夏,秋税,源于唐之两税法。《金史 食货志二》说:“金制,官地输租,私田输税。租之制不传,大率分田之等为九而差次之。夏税亩取三合,秋税亩取五升,又纳秸一束,束十有五斤。夏税六月止八月,秋税十月止十二月,为初、中、末三限。州三百里外纡其期一月。”

从表面上看,金代的田税似不重。但由于女真统治者对土地进行了疯狂的掠夺,大量肥沃良田变为官地,“随路不附籍官田及河滩地,皆为豪强所占,而贫民土瘠税重”。而且金代统治阶级并不恪守税制,往往“加赋数倍,豫借数年”,加重对人民的剥削。因此,常常发生“民既罄其所有而不足,遂使奔走傍求于它境,力竭财弹,相踵散亡,禁之不能止也”。可见当时农村的阶级矛盾巳尖锐化了。

据4笏秋税银铤的錾文、戳记叠压关系看,刻錾与打印的时间有先后之分,似乎秋税银并不专门铸造,而是在原有的地金上刻上秋税银的寥文即可。另外,直到元光元年,《金史 食货志二》还有“今南路当输秋税百四十余万石,草四百五十余万束”的记载,证明金代夏,秋两税应为实物田税。这几笏泰和年间的秋税银的发现,应看做在金代也有以钱折纳秋税的可能,或是官署为转运方便将实物兑换成轻货的缘故。

二、关于盐税问题

由明昌元年至泰和七年的10笏盐税银铤,大都注明为解盐使司或分治使司,并有盐司官员的结衔署名,可见系解盐的税收。

解盐,即指山西解州解县、安邑两池所产之盐。金世宗大定二十五年以后,金朝“惟置山东、沧、宝堤、莒,解、北京、西京七盐司”。解盐供应范围甚广,《金史 食货志四》记载,“解盐行河东南北路、陕西东及南京,河南府、陕、郑、唐、邓、嵩、汝诸州。”临潼属陕西东,恰在解盐供应范围之内。

金代榷货,盐为首称,“国家经费,惟赖盐课”。金代盐税的纳输,是通过国家对盐业专卖进行的。按《金史》所称,每斤盐官本十文,官卖时每斤价在四十文左右。盐价升降在《金史》上记载颇多,这实际是盐税率高低的表现。《金史 食货志四》说:大定二十九年曾减盐价为三十文,全国减少盐课收入百八十五万四千余贯,致使国用不充。金章宗明昌二年十一月,尚书省奏定每斤复加三文,为三十三文。承安三年十二月,又“复定山东,宝堆,沧州三盐司价每一斤加为四十二文。解州旧法每席五贯文,增为六贯四百文”。这样,全国每年盐税收入由原来的六百二十二万六千六百三十六贯五百六十六文,增加到一千七十七万四千五百一十二贯一百三十七文二分。解州的盐课亦由八十一万四千六百五十七贯五百文,增至一百三十二万一千五百二十贯二百五十六文。从上述数字可以看出,解盐无论在税收调整前后,均占全国盐税收入的七分之一或八分之一,这反映出解盐在当时国家收入中所占的地位。

这批盐税银铤,提供了有关金代盐司机构、职官的实物资料。编为临相6,7.9,10,12等号的银铤上,錾有“分治司"字样,其后有“盐判苑”、“承直郎盐判张”的结衔署名,可见分治司属解盐司分支机构,这点在《金史》中没有记载。《金史 百官志三》说:“山东盐使司与宝堆、沧、解、辽东、西京、北京,凡七司使,一员,正五品,他司皆同。副使二员,正六品(它司皆一员)。判官三员,正七品(泰和作四员,宝诋、解州设二员,余司皆一员),掌干盐利,以佐国用。管勾二十二员,正九品(宝城、解、西京则设六员,北京、辽东、沧州则设四员。同管勾、都监、同监皆省),掌分管诸场发买、收纳、恢办之事。”这里的盐判.管勾,均属盐使司的官属。而银铤上的盐判、管勾却为分治司的官属。这似乎可推知分治司的官属设置与盐使司是相同的。盐判上结衔为“承直郎”或“文林郎”的银铤共有5笏。査“承直郎”“文林郎”均为吏部的下属官员。这些中央部门的官吏,直接掌管盐利,似乎与泰和年间对盐更进行过一次较大的更替有关。《金史 食货志四》称:泰和四年六月,“诏以山东、沧州盐司,自增新课之后所亏岁积,盖官既不为经画,而管勾、监同与合干人互为奸弊以致然也。即选才干者代两司使、副,以进士及部令史、译人、书史、译史、律科、经直诸局分出身之廉慎者为管勾,而罢其旧官。”有着中央机构官衔的盐判,最早出现于泰和六年的银铤上,说明更换盐吏持续了较长的时间,或者这种更换在解盐司较山东、沧州盐司为晚。同时,也反映了从承安二年增加盐税后,一直到泰和六年,大约十年时间内,解盐税收也是岁有所亏,这应是人民生活更加贫困的结果。中央小吏替代了囊饱财足的旧盐吏,预示着贫苦的人民将受到更深的盘剥。10笏银铤中,泰和六年以后的占了7笏,而大批税银与妇女首饰一同入土窖藏,正是这些官吏贪污中饱的罪证。

临相7号银铤,有“东盐判苑”的字样。査《宋史 食货志下三》有:先是解盐分东、西。西盐卖有分域,又并边州军市刍粮给钞过多,故钞及盐甚贱,官价自分为二。于是增西华价比东盐,以平钞法。岁约增十二万拗,塞复分东西,悉废西盐约束。”可见,宋代已废除了解盐分东西盐的制度。《金史》对何时又复置解州东西盐未做记载。临相7号银铤为金章宗泰和年间物,说明金代最晚至此时已复置东、西盐,并设东盐判的职官。

盐铁专卖起自汉代。金代在盐业官营专卖上也存在着两条路线斗争。先是金代规定了一系列盐业专卖的政策,甚至设巡捕使,以巡盐弓手防止私贩、私煎。但这只是防止了灶户.平民的少量私贩私煎活动。真正破坏盐业官营专卖政策的是权贵豪族。明昌元年四月,“宰臣奏:在法,猛安、谋克有告私盐不捕者,杖之。其部人有犯而失察者,以数多寡论罪。今乃有身犯之者,与犯私酒曲、杀牛者,皆世袭权贵之家。”显而易见,这批人是当时推行官营盐业专卖政策的巨大阻力。金章宗完颜景即位之初,即大定二十九年十月,就欲令全国“依平滦、太原办例,令民自煎”,国家只收所谓的“干办钱”,将官营盐业大权交给权贵豪族掌握,这样势必使社会财富大量迅速集中于权贵之家,从而加速农村土地兼并,结果遭到户部尚书邓俨、礼部尚书李晏等人的反对。邓俨等指出:“若令民计口定课,民既输干办钱,又必别市而食,是重费民财,而徒增煎贩者之利也。”李晏等也说:“所谓干办者,既非美名,又非良法。”章宗迫于舆论,只得放弃“令民自煎”的政策,并“诏罢干办盐钱”。

三、关于金银行业问题

宋代中期以后,都会繁荣,商业更加发展,店铺已不象唐代按类设在固定的坊里之中,而是散置于市区各个坊里、街巷。因此,虽然唐宋工商业者皆有行会组织,而在支应官府的差役需要方面,宋代行会组织负有将散布在各处的同业店铺组织起来支役的职责,其作用与地位较前代更为重要。金朝工商业行会制度,深受宋朝影响。从发现的银铤寥文看,金代的金银行会组织相当发达,在支应差役方面亦有较严密的制度。

临相5号银铤上,有“明昌元年六月口日店户口口店户口口”字样,正是这一支应官役制度的证据。《宋会要辑稿 职官二九之五》说:“文思院上界打造金银器皿,自来只凭作家和雇百姓作匠承揽,掌管金银等,拘辖人匠造作,以致作弊。今乞将合用打作作头等令本院召募有家业及五百贯以上人充;仍召临安府元籍定有物力金银铺户二名委保,如有作过人,令保人均陪。”这说明支应官府差役的金银工匠不仅需有一定数量的财产,而且应役时还需两名金银铺户作保,以防作弊并负赔偿责任,它反映了宋代手工业工匠低下的社会地位。金朝沿用了宋朝的制度,有时还需金银行的引领及一名铺户作保。临相8号的“泰和六年七月十七日引领石海、店户丁口”、临相11号的“泰和六年八月十八日引领阎太、店户口口”即为实证。《梦梁录》卷一九“雇觅人力”条载:“凡雇倩人力及干当人,为解库掌事、贴窗铺席、主管酒肆食店博士、镇头、行菜、过买、外出錾儿、酒家人师公、大伯等人……俱各有行老引领。”"引领"一词,过去多有误以为作动词的,从这批银铤暂文来看,金代的金银行'会中确设有“引领”,当是行会的头目。

金代的金银铺业务,从这批金银饰物的戳记和银铤錾文上,也可大体推知。如各类银饰物上有“圈花银记”、“银韩家记”、“李口家记"的戳记,均属金银铺的铸造商标,证明买卖、铸造金银饰物,应属金银铺业务之一。印有“驿前冯四郎家”等戳记的纯属地金形态的银铤,则可视为金银铺传造,买卖地金的依据。同时,在这批银铤中,有“中白银”“中上花银”鸳文,也有几笏有“任理验”的戳记,很可能是金银铺对成色鉴定后加刻、加盖的标识。

经营金银兑换是金代金银铺的重要业务。在临相8、13.14号银铤上有“每两钱贰贯"的錾文(按,燹文中“钱”多作“为”),临相11.12.7上还分别有“每两一贯九佰四十文”“每两计八十陌钱贰贯”“每两一贯八佰文”的錾文,这是金银铺标明的兑换值。《金史 食货志三》记载:金章宗承安二年十一月,尚书省议“旧例每铤五十两,其直百贯,……每两折钱贰贯”的规定。这说明临相8、13,14号银铤兑换值是符合法定兑换值的。但金代的兑换值并不稳定,每贯有省陌三十文(临相11)、四十文(临相12),—百文(临相7)的情况。省陌制大约始于唐宪宗时代,五代到宋均缺铜铸钱,于是相继沿用这一制度,只是省陌多寡不一而已。到了金代,铜钱极缺,金章宗明昌八年“提刑司言所降陕西交钞多于现钱,使民艰于流转”。明昌五年三月,“宰臣奏;民间钱所以难得,以官豪家多积故也”。这说明金代豪家掌握大量现金,控制商业.操纵市场,给人民带来极大困难。因此,金章宗仿唐元和间故事,下了限制豪家及猛安,谋克贮钱令,甚至规定“凡(出)使高丽还者,所得铜器,令尽卖之”。可见当时铜钱奇缺的情况了。

这批盐税银铤,即是盐司交付银钱,并征调金银行工匠铸造或兑换的。在这批银铤上,金银铺堑出“解盐使司”“分治司”“分治使司”字样,表明了兑换单位,另外还以《千字文》编目,如“地卅”“崑三十六”“重四十四”,以免在兑换业务中出现混乱。

金银铺在支应官役时,官衙为确保其铸造质量、重量,还在铸造后寥出行人(或银行人).秤子的姓名。“行人”这种称谓见于唐代。《旧唐书 食货志下》载:建中元年七月敕:“……宜量出官米十万石、麦十万石,每石量付两市行人,下价巢卖。”宋代也有行人称谓,如《八琼室金石补正》(卷八二)录有景祐五年的赵州王德成等造的尊胜经幢,其中有“邑长(?)内行人张绪、刘吉”等十五人题名。这一组行人题名之前后,分别为“第六指挥第三都军使葛方、迎(?)判官李滋”等与“赵州厢典李贸”等人的题名,由此可见行人在宋代的社会地位。金代税银上的行人的身份应与宋代相近,这就改变了唐代金银工匠往往在银铤上题名的制度。另外,秤量金银的业务已由秤子专门担任了,这应是当时金银铺业务经营情况的反映。

四、其它问题

这批文物中,标明重量的完整银铤共26笏,依錾文刻重统计,共为1297.15两,实测重量为51810克,因此,金代每两约为39.94克,每斤为639.04克,较今天的市斤为重,这为进一步测定金代衡制提供了资料。

临相8号银铤右边有“肆拾捌两陆钱半河中库子左口口”倒文一行。此与盐税无关,应为银铤当做盐税银以后的察文,所以标重准确(盐税原标重肆拾捌两伍钱又一钱),且不居中央部位。库子的设置,与金代实行“交钞”有关。金代交钞始于海陵王贞元二年,有大小钞之别。原以七年为一界,至七年纳旧换新。到了金章宗大定二十九年十二月,有司“乞削七年厘革之界,令民得常用,若岁久文字磨灭,许于所在官库纳旧换新,或听便支钱”。金代曾设交钞库处理昏钞,兑换业务。《金史 百官志三》载:“南京交钞库使一员,正八品,副使一员,正九品,掌出入钱钞兑便之事……库子八人,掌受纳钱数、办验交钞、毁旧、主簿历”,而且,“随处州府库内各有辨钞库子”。河中库子左□□的结衔署名,正是金代在各处州府设立交钞库并置库子的证据。

这批银铤中,在注明银铤重量的寥文旁,往往出现“又一钱”“又二钱”的戳记。这种戳记可能是盐司或其它官衙加盖的。在收纳金银铺铸造的税银或地金时,大约以燹文重量为准,但上缴国库或做其它支出时,则又以加盖增重戳记的手法,提高银铤重置,甚至象临相18号银铤两次加盖増重戳记,这大约是官署舞弊的一种手法。

金代各类银铤大量发现,尚属首次。这对我们研究白银在金代货币中的地位,也是重要资料。银铤上有许多没有结衔的人名戳记,以及象“面”“电”“酉的画押符号,都是银铤易主后,被新主陆续打印上的。这类人名、画押越多,越说明银铤流通的频繁,临相3号多达六、七枚人名或画押戳记,正是这一历史事实的反映。同时,这批银铤中有被截錾的3个半铤及一块碎银,也是白银在当时作为流通手段的证明。因为白银在当时较广泛的流通,提出了铸造白银货币的需要。金章宗承安二年十一月,“尚书省议谓时所给官兵俸及边戍军需,皆以银钞相兼。旧例银每铤五十两,其直百贯,民间或有截錾之者,其价亦随低昂,遂改铸银,名'承安宝货',一两至十两,分五等,每两折钱二贯,公私同见钱用,仍定销铸及接受稽留罪赏格"。白银成为法定的币材,并有法定的铸造形式及重量比价单位,这是中国货币史上的一件很重大的事件。虽然因私铸鑫起,粗制滥造,承安宝货不久即废止了,但金代白银流通之势更盛。除赋税往往以银纳输外,甚至赎罪也按银计算。《金史 食货志三》记载,由于“物重钱轻”,兴定三年“命犯公错过模者,止征通宝见钱;赃污故犯者输银又因交钞时有涨落,兴定三年十月,曾下令“准犯时银价论罪”,由此可见白银的货币作用在当时经济上的地位。愈到金代后期,白银地位愈高,至有“民但以银论价”的记载。这种影响波及元代,原来的铜钱本位全为白银夺取,使我国币制发生了一个重大变化。