敦煌画工在供养人的衣褶里留下一行小字,他们是极卑之人,又是极高之人

一

这会儿想说书画。

书法是什么?书法,常说它是艺术,是中国字书写的艺术。这说法还得细说。把书法和所有的艺术混为一谈,其实是不适宜的。书法可以说是一种艺术,但它有其独特的地方。世界上所有的艺术,都对应世界,都有出处。譬如,音乐对应万籁,绘画对应景象。只有书法,竟然在这包罗万象的世界里,找不到对应。

书法对应的是什么呢?它对应的是人心。书法是这个世界上唯一对应人心的艺术。而且,书法对应的是中国人的心。书法书写的是中国字。只有出自中国人心里的字,才会有书法这种艺术。

书法对应的是人心、中国人的心,书法就不仅仅是艺术了。可以明确地说,书法本意是行文,是以文字来表达心事和心意的。书法作为艺术的美感,是由文字生发的。这是书法的原本、书法的来处。

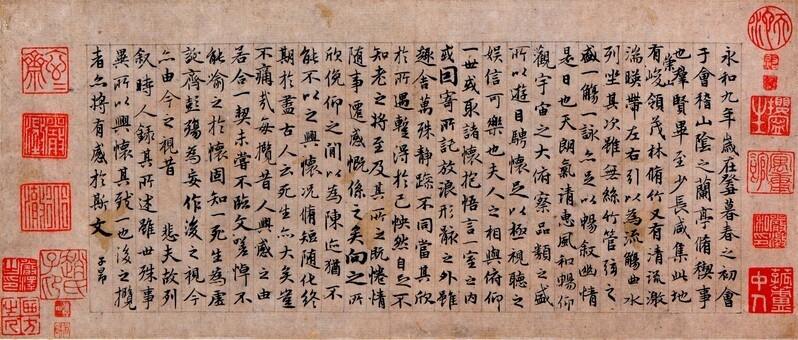

书法本意是行文,注定了书法不可能只是线条和字体构成的艺术。甲骨文、钟鼎文出现,是有天象和人事需要记载。没有真情实意的文字行进,写出来何用?史上排名前三的行书,一个是王羲之的《兰亭序》,它是感慨人生的大作;一个是颜真卿的《祭侄稿》,它是哭祭芳烈的名文;一个是苏东坡的《寒食帖》,它是孤苦自适的诗篇。没有谁,也没有什么书法,可能浪得虚名。不是有神采的行文,哪来可能流芳的书法?

徐邦达先生珍藏的元代画家赵孟頫临摹的《兰亭序》

书法不单纯是艺术,书法原本是有神采的行文的附丽。大约两千年来,人人都用毛笔写字,出奇的是,富有神采的人,富有神采的行文,往往有富有神采的、可以打动人心的字迹,也就是为人称道的好书法。史上留名的书法家,他们人生第一或者主要身份,本不是书法家。史上那些甲骨、青铜、断崖石壁上留下流芳的文字的,大都不见其名。晋唐虔诚的写经人,抄写出来的是满心欢喜的行文。敦煌遗存的那些晋唐人写经,后人有幸邂逅,都不免心生感动。感动之间,却也不在意得知其名。大匠无名。泱泱中华,堂堂人物,有谁稀罕要留书法家这个名?

也就是到了现今,事情发生了变化。书法不再是行文的方式,书法成了单纯的有关线条、字体构成的艺术。两千年来,中国历史上被后人称作书法家的,也就百十人。而至今差不多五六十年间出现的,被当下称为书法家的,数以千计。历史上人人写毛笔字的漫长岁月里,没出多少书法家,而毛笔字已然成了奢侈品的当下,书法家反而随处都是。怎么会这样?显而易见的答案是,史上的书法家和现今的书法家,不是一个定义,不一样。再说,史上似乎也没有“书法家”这说法,只是说某某“善书”“能书”,再者就是以姓氏直接称家。譬如“二王”“颜柳”等。鱼和熊掌,一直是两回事。

人们在博物馆参观宋代米芾的《三札卷》

现今一些自认有抱负的书法家,动辄表示自己的书法已超过前人,不免惊世骇俗。离开了行文的本意,单纯在线条和字体构成上无休止地突围,还是书法吗?应该说,已然是另一种艺术了。是另一种艺术了,就没必要也没可能和史上的书法家攀比和争高下。胸无点墨,不是说无墨迹,而是说无文采、无文思。而书法原先评量的是这个。

现今是否可能走近本意上的书法?自然有可能。那就是认可书法本意是行文。要有学养,要有对文字的敬畏。文字是中国人心中的天地,心中的古今,是中国人的灵魂和容颜。中国人心中事、心中情,是文字、是行文表达和传布的。书法是行文方式,是宛然流露个人风骨情采的行文方式。如有幸重逢书法,会发现身后和眼前,书法总在那里,精光照耀。

说实话,六七十年前,成立书法家协会,初衷应该是扫除文盲,提高大众的文化程度,还有,能写端正的字。可见这个初衷,是符合书法本意的。只是后来出现了分歧,不少人往纯艺术方向走了,往所谓当代性甚至世界性方向走了。书法可能走多远?这是个伪命题。因为书法一出现,就已经具备了所有。书法总在那里。书法不是可能走多远的问题,书法不曾走,不必走,不然就真的走远了。

二

再说画。这里是指中国画。画是中国人的梦境。这梦境不是睡眠时的梦境,而是清醒时出现的梦境。画里的那些山、那些水、那些花鸟、那些舟马、那些衣冠,对应天地景物,却又改变了面貌。画是性情、器量、遭际,还有欲望的纷然交集。这样的交集,实难重现,也实难评说。读懂一幅画,不容易。譬如读古画,历来有查记载、析技法和看气息三个方法。最后是极品的人儿聚集,大致也读不到一处去。别人的梦境,到底看不透。

因为是梦境,画一出现,就具备了所有的可能性,还有美。因为是梦境,画就不只是二维的,而是三维,甚至多维的。画在二维的纸绢上,一开始就突破了二维,这是令人神往的。这在西画中,很难想象。譬如突破二维,西画似乎可以说,是在出现了毕加索立体主义之后,才有所突破的。

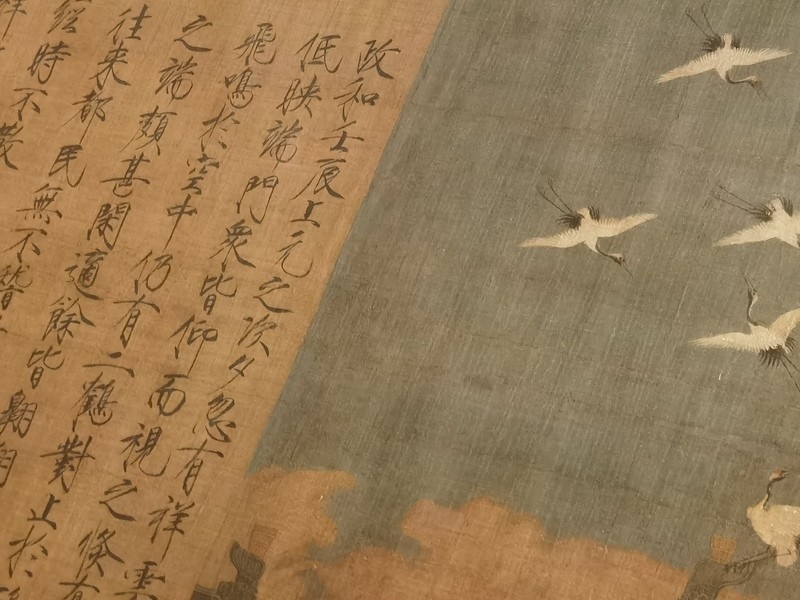

宋人留下的山水名画,万仞青山之间,不时会出现细驴萧条、行旅伶仃。两者体量如此悬殊,竟然同框。然而,谁见了也不觉得突兀。画虚实相间、时空交会,画中的景物,出没、行止甚至来去,自然而然、浑然天成,全凭画家梦之所至。这就是画,这就是全然是梦境的画。梦是主宰,它决定了画起初和最后的景象。

宋徽宗的《瑞鹤图》局部

很美的墨分五色,还有更美的留白。留白,就是笔墨不到的地方。说画和人一样,有生命,要呼吸。留白是让画透气的。这是其一。还有更美妙的其二,那就是,留白其实是留黑。墨分五色、淋漓尽致的,是梦境清晰可见、可忆的地方。而画里的留白,是梦境里看不到的地方。看不到就没法画,也不必画。李公麟的《五马图》,除了马和圉人,他什么都看不见,都不画。只有马和圉人,无时无地,凭空站立,春秋鼎盛的气概至今仍在。

画是画给自己看的。画只是自己的梦境。世上有没有集体梦游这事儿,不知道。只知道几人合作的画,大抵不好。每个人的梦境不一样,画只能是一个人完成的艺术,一个人独自臧否的艺术。画的不期而遇和独一无二的美感,也只有一个人知道。听说鱼是会叫的,有谁听到过?听说鱼会伤心,又有谁看到它流泪?这些梦境里的事,实难从旁知道。

既然画是这么回事,画家的宿命就可想而知了。画画是迷人的,又是伤人的。人生在世,谁不迷恋自己的梦境、自己清醒时候的梦境?这梦境证明自己活着,证明自己独一无二地活着。活着是件美好的事,重现和重逢美好,无疑很迷人。所以,历来有许多人喜欢画画,也就是向往做个画家活在世上。只是,天可怜见,割舍自己的梦境,不免尴尬,而撷取别人梦境的人,又不常有。以画谋生的可能性,从来很小。做画家的志向,总是很伤人。

现在说是画家,史上说是画工。

画工从来卑微。人生第一身份是画工,很卑微。毛延寿是画工,画到了御前。他把王昭君画丑了,很轻易地丢了性命。阎立本做到了宰相,他画得好,他的画名几乎成了他的第一身份。他被呼来唤去,去画别人梦境的时候,他真实地感觉到了,自己只是一个卑微的人。他真心耻于人家称他是画工,即使他画出了《步辇图》这么好的画。《步辇图》,说到底是别人家的梦境。至于宋徽宗,他画得也好,可他第一身份是君王,就不以画工论了。

阎立本的《步辇图》(资料照片)

让人动容的是,即使知道画工很卑微,还是有无数人愿意当画工,只为自己的梦境太美好。南唐顾闳中画《韩熙载夜宴图》,起因是李后主让他做探子,把韩家私下的宴会画下来。他作为探子的心情怎么样?无从知道。这画传世,至今还能看到。画中特别是“清吹”一段,画得太好了,太有理由相信这是他的梦境。所幸的是,李后主既不在场,又和他同样是个活在梦里的人,自然能由着他。顾闳中画到这个份上,又不委屈自己,可说是天生命好。再说远在江湖、天涯的画工,他们也甘心以画存活和经历尘世。譬如敦煌壁画的画工,甚至是一个人数十年画一个洞窟。他们快活地遂了生的心愿。昏昏灯火,不见天日,直到老死。他们是极卑之人,又是极高之人。敦煌有个画工,曾在供养人的衣褶里,留下“甘州史小玉笔”六字。他该是写给自己看的。他很满意,能活在自己的梦境里。当然,他也明白,生命不永,而画、梦,可以留命。无论春冬王杀,尘事兴衰,他总在那里,画总在那里。

顾闳中的《韩熙载夜宴图》局部(资料照片)