重读《寻求富强》:关于史华慈思想史研究风格与方法的个人笔记和思考

2021-10-06

2021-10-06

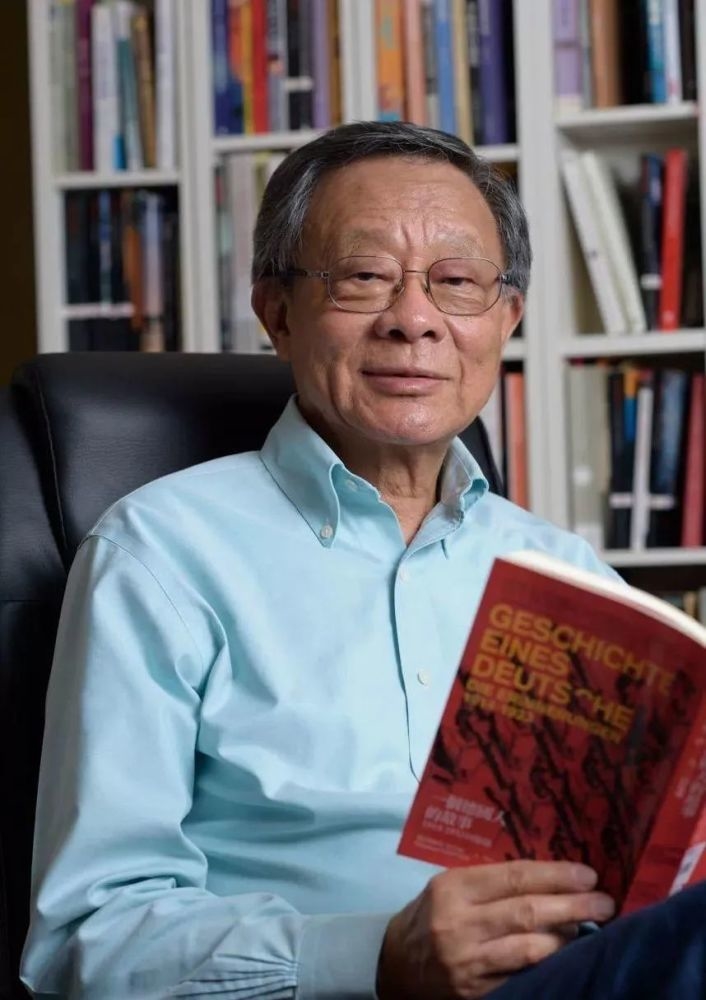

作者|李欧梵哈佛大学东亚系荣休教授、香港中文大学讲座教授

作为班老师以前的学生——一个中国思想史,或许也是这次会议的“变节者”,我觉得自己已不再有资格去写一篇正式的文章来阐述他作品的“本质”及其对思想史的巨大贡献。因此,请允许我写下关于“史华慈风格”的一些话语,而这也是属于其研究方法的一部分。我这些谨慎的反省是基于和他有关的教学与写作的回忆上,特别是他的经典著作:《寻求富强:严复与西方》 (In Search of Wealth and Power: Yen Fu and the West , Harvard, 1964),当我还是研究生时就至少读了两遍,并用红蓝笔划线作了强调——蓝色是第一次阅读划下的,而红色则是在第二次阅读时划下的。30多年之后,当开始第三次阅读时,我发现自己划下了更多重要的句子和论述——这一次用了黑笔,可能是一种无意识的哀思。如今我就草草记下这些稍许杂乱的想法。

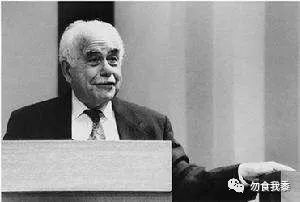

班杰明 史华慈(Benjamin I. Schwartz,1916-1999),哈佛大学历史系和政治系教授 。

一

所有班老师的学生都不会忽视他演讲风格的基本方式,用浓缩而简练的话来概括就是那饱受赞赏的“一方面,另一方面”模式。然而在这一双充满修辞意义的“手”中,却交织了众多通往不同思想路径的激流和隘口,就像同时和另一个连接起来一样。这种风格使他的口头表述有些支离破碎。但是,这看似的“支离破碎”却成为我记忆中长留的伟大而深刻思想的瑰宝。众所周知,班老师总能从容自然地谈论一些跨越庞大范围的话题,在东西方之间自由穿梭。这些都提醒我们,在班老师的思想中,没有一个整体的西方或者整体的东方。如果将这种谈论思想史的方法称作比较研究,或许有些不当,因为其中包含了太多的知识和智慧。当我第一次聆听班老师的讲座时(如果没有记错的话,那是1964年的春天),仍记得他讲的所有内容,唯独忘了首要议题,就是那场讲座课的题目。实际上,我忘了确切的题目,似乎是他中国思想史学年讲座的第二部分。

根据查尔斯·罗森(Charles Rosen)等人的研究,如果要创作一种具有无限多样性结构的乐曲,那奏鸣曲无疑是最基本的作曲方式。但是班老师的思想史“奏鸣曲”含义却更深远。进一步来说,如果第一主题是“从一方面”来讨论中国的某个问题,比如魏晋南北朝时的思想流派(这是我第一次听他讲座的主题),那么第二主题就会“从另一方面来说”,承接第一个主题,但又陈述一个相反论点,进而又展现出一系列多种可能性。每个主题都会引领我们走进更多的领域,遇到更多的复杂情况。所以当一堂50分钟的课结束后,班老师实际上带领我们游历了中西方思想史的整个范畴,在遇到一些经典语句时还会加强声音以示强调。

我记得在某次讲座时,他带领我们走进了异常丰富深邃的思想世界,有欧洲哲学、犹太宗教、中国古代思想,现代学术发展(我记得他曾带了一本汤用彤有关魏晋时期玄学的著作来教室),以及前沿的政治思想。当然,班老师能够自由穿梭于思想史的整个领域内而不需要参考那些历史年表。举例来说,一旦触动他的思维神经,他能从魏晋玄学讨论到毛泽东,然后绕道卢梭的著作,最后回到儒学中来。不经意的深奥思想就像飞梭那样向我们抛来,似乎是那么随性,没有一刻停止,就好像一刹那间他脑中的无数思维火花同时迸发一样。听他的讲座,我总是倍受鼓舞,浑身充满活力,我的大脑不停燃烧着,尤其是当他不经意间朝我的方向一瞥时。然而在一堂课的最后,班老师总能将话锋转回到该有的主题上,总会进行一个“总结陈词”,就像魔术师变魔术一样,将他那无数双“手”糅合成最后的总结。多么完美的一场知识展演啊!对于学生来说,又是多么难得的思想盛宴啊!我一生中从来没有听过如此令人振奋的讲课,即使之前我曾特许去芝加哥大学参加伟大的政治学理论家汉斯·摩根索(Hans Morgenthau)的盛大讲座,也不能与班老师的相比。作为讲演者,他唯一的对手就是给《寻求富强》写长序的路易斯·哈茨(Louis Hartz)教授,我曾旁听过他所开设的关于现代自由思想的课程——“民主及其敌人”。

对于班老师来说,这一切都是如此自然而然,就好像和所有人进行交谈一样。对于我来说,这样的思想交谈也是以“对话”形式上演,他不仅和我们这样的学生进行对话,同时也是和他所谈论的思想家以及那些概念对话。中国有句成语——“天马行空”(字面翻译为:骑着一匹神马高飞到天空),我总觉得班老师的这种讲座去除了这个成语含蓄的贬义,因为只有深谙各种知识和掌握几种(至少五、六种)语言的伟大头脑才能“高飞到天空”,而且对于班老师来说,这片“天空”就是极限。想象一下,一个来自台湾的一年级研究生初次听到诸如“Weltanschaung”(世界观)和“Ressentiment”(愤懑)这类词汇时的样子,一头雾水,根本不懂班老师究竟说了些什么。但是,我却深深着迷于此。

我时常想,班老师的学术道路为何以及如何发展成现在这样的“话语”模式?三十多年后,我仍然没有找到头绪。最显而易见、众所周知的答案就是班老师的博学,并且不容许自己用简单的直线方式思考。或许这是一种长期浸淫在犹太—基督教传统中的反映和思维方式,或许也不是,因为他的汉学知识经常干扰他的西方式逻辑。这两种思维向度似乎发生着剧烈的交互作用导致了新见解总是脱离了原有的对话形式。从他“意识流”中所迸发出来的思想火花总能照亮整个智慧地平线,包括我第一次听到他讲座的塞弗尔大厅的阴暗角落。

记得曾为了准备班老师的课,我花了一个夏天的时间阅读冯友兰的《中国哲学史》。但第一次课后,我意识到在这本权威著作的相关篇章中,我没能领会和发现的东西太多。不管怎样,在我的坚持下,那个学期结束前我成为了班老师的弟子。我参加过的班老师研究生讨论课有:“中国近代思想史”、“当代中国政治”、以及与俄罗斯的派普斯教授、中东的萨弗兰教授合开过仅一次的“他国的西方观念”。从中我受益良多的并非研讨课本身,而是课后学生们破例以讨论课程内容为由找他谈话的额外时间。至少对于我来说,这绝对是个与他多谈话、多“请教”的好借口。在“独立阅读”课程的正式名义下,我非常有福的和班老师共同渡过了快乐时光,因为我们经常漫无边际地讨论一些信手拈来的话题。我最初时会准备一些笼统的问题,然后我们的谈话就能凭借宽泛的话题而自由推动,因为我们俩能从胡适、陈独秀谈到列宁、马克思,从林纾谈到鲁迅(很快我就被这两个人物所吸引),从严复谈到卢梭。我选择林纾的翻译作为讨论课作业的题目就是直接受到了班老师有关严复著作的影响。班老师很快就察觉到我的文学天赋,于是便鼓励我研究这个曾翻译过180种西方小说的中国人(作为与翻译过许多学术著作的严复相对应)。如果严复的这种翻译精英们都很难读懂的话,它就比较适合像班老师这样的大师级人物来研究;那么林纾所写的这种高雅“文言”散文就更适合像我这样稍有文学功底,能妥善处理通俗小说领域问题但缺乏经验的研究生。但是班老师告诉我不要在意那些专业界限,要善于从林纾的通俗译本中发现更多观念和思想参照,诸如从司马迁到桐城派。在我的脑海里,文学天生就和思想史结合在一起,并最终引导我完成中国近代浪漫主义作家研究的博士论文。(甚至“浪漫主义”这个词也是班老师那门重要的“中国近代思想史”研讨课中得出的。)

二

或许我该控制这恣意凌乱的心绪,回到我该做的事情上——重新细读史华慈关于严复的著作,以此更深入地解读“史华慈风格”的丰富学养。因此,我的重心也必须从他的口头话语转到他的写作上来。虽然这两种方式在风格特征上有些相似,但它们却不完全相同,就像无论口语的“白话”如何提升,也不可能与书面的“文言”相提并论。

但在进入正题之前,请允许我再多讲一些题外话。在美国的中国思想史研究领域中有两位家喻户晓的大师:加州大学伯克利分校的约瑟夫·列文森(Joseph Levenson)教授,以及哈佛大学的本杰明·史华慈(Benjamin Schwartz)教授。然而两者的研究路数和写作风格却截然不同。列文森的写作风格总是那么流畅高雅,可能源于他精致、出众的品位(他曾被称作“莫扎特式”的历史学家)。阅读他关于梁启超的著作或是《儒教中国及其现代命运》三部曲时,就好像在阅读文学作品——他的优美文笔以及精炼词汇都展现出无比的高雅。从另一方面来说,班老师的风格也是同样精致、出众,但出于自身原因,并没有表现出那种贵族化的优雅形式。它来源于一位拥有哲学天赋的历史学家的复杂思考(毕竟他曾选择帕斯卡作为毕业论文的主题)。我发现他的文章比列文森更直透本源,比起莫扎特来说,更像贝多芬,有时甚至接近了“马勒式”的沉思。如果列文森偶而选择使用“一方面,另一方面”这个词组,那主要也是形式上的需要。但是史华慈的“那双手“,如前文所述,却能带动他思想史研究中更多层次和脉络的推开。

《寻求富强:严复与西方》同样也是一部文笔优雅的著作。至少从前两章来看,班老师的写作风格是紧扣主题、毫不拖沓。第一章“背景”部分非常精湛地总结了清朝中叶的学术背景(尤其是对“经世”学派),同时也为这部著作的中心议题:严复对于国家“富强”观念的专注,提供历史脉络。根据班老师一贯的思考方式,这章内容同样也超越了18世纪的背景而进入了整个中国学术思想的传统,用如此清晰和微妙的话语写作,使得像我这般的初学者第一次阅读的时就能理解其中涵义。(从另一方面说,当阅读列文森的著作时,我需要努力去理解深藏在他华丽的散文诗背后的真正内容)

在其后的两章中,随着班老师逐步开始描绘严复早年对西方思想的探索以及严复在翻译赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)著作过程中宣称的那些“原则”,我们才真正进入班老师所谓的“观念的领域”。我们很快发现,班老师对于陈述性的自传没有兴趣。几页之后,中心便转向了斯宾塞的《社会学研究》上。但是班老师在比较严复和斯宾塞的时候没有花重墨描述必要的知识背景,相反却用所谓的“预设”来展现一个“大背景”。为了解释严复对于斯宾塞著作,更是对于其思想缔造者赫波特·斯宾塞的崇敬,班老师便从严复对《社会学研究》的理解开始时,将这本书与中国儒家经典的“四书”联系起来分析,以此讨论了斯宾塞的“科学”概念与严复思想中儒家遗产之间的某种亲缘性关系。这确实要求非常高,只有像班老师这样博学的学者才能将其进行下去。我必须承认,当我还是初学者时,在这里遇到了最初的困难。这几页中的红蓝标记证明了我的迷惑。尤其是当我读到原著第35页的那个长句:

It was precisely cultivation of the sciences which led to that purgation of all the beclouding by the passions dreamed of by the ancient sages, or, alternatively, it was precisely Western science which presupposed the moral qualities, the adherence to the “mean” (Ezra Pound’s “Unwobbling Pivot”) described in the Doctrine of the Mean. 【正是科学的修养使人们得以摆脱感情的迷雾,古代圣贤梦寐以求的也就是这种境界。换句话说,正是西方科学,才以德行为其追求目标,坚守《中庸》所阐述的“中庸之道”(庞德的“不偏不倚”)。】

当年轻的心灵仍旧“被激情所遮蔽”时,我发现此中含义非常玄妙。科学真的能平复激情吗?另外我发现,斯宾塞的“社会学”并不是“科学”。或许这是“社会科学”的雏形?如果真是这样的话,那又怎样和中国的道德价值或《中庸》中所预设和描述的道德品质联系起来呢?对于艾兹拉·庞德(Ezra Pound)不经意的参考(标注在括号内的那句)无疑又加深了我的疑惑。那时我根本不知道庞德是谁,而对于英文单词“Unwobbling Pivot”(不偏不倚)的意思也是一窍不通。之后我才了解到,庞德用自己独特的文体翻译了儒家经典的某些选段。显然,班老师对庞德的作品非常熟悉。庞德的术语曾使我几乎从椅子上摔下来(在哈佛-燕京图书馆的地下室),而三十年后,班老师对于庞德术语的参考仍让我好奇:这究竟只是一种偶然的做法,还是有意为之呢?如果我继续“拆解”这句句子,那我该使用何种理论“策略”呢?

通过我一遍遍的阅读,我发现最后一句话所在的这段中,班老师事实上为严复接受斯宾塞的科学思想提出了两种解释并将其构造成一种双层论据。第一层论据因为有“not merely but [also]”(不仅仅,而且)的形式而变得栩栩如生:“斯宾塞的这本书之所以使人激动不已,决不仅仅是由于一个西方思想家证实了中国古代圣人之言,而是由于该书明确说明了真知——反映和导致‘诚意’的真知,显然就是以西方科学的方法所能找到的知识”。整句话不仅仅是对严复接受斯宾塞理由的解释,而是班老师特有思想分析法的清晰展示。严复的理由通过史华慈的话语表达出来后,典雅的中国词汇(“诚意”)使得史华慈式的精心遣词造句显得更深邃、复杂。在这个普普通通的“不仅仅,而且”的句式结构下隐藏着班老师那双无形的“手”,提醒我们不要只从两条路径思考同一问题,而是隐讳地转移了重心和主旨。为了清楚地举例,请允许我重新将措辞调整地简练、通俗些:一方面,作为西方思想家的斯宾塞重新认可了严复所认同的那些业已被当作有些保守和传统的中国先贤们的道德洞见。但是另一方面,斯宾塞“科学”方法中的“诚意”内涵又向严复证明了即使西方真正的科学知识也都建立在某些道德原则上,可以延伸出某种中西共享的道德资源。这“另一方面”听上去更加大胆激烈,但也有更为重要的含义。因此我们更需留意班老师的“另一方面”——它不仅提供了有别于“第一方面”的不同角度或对应观点,更将我们的注意力吸引到一个新的分析层面上来。从这意义上讲,严复真正寻求的是西方科学,而不是儒教伦理,尽管他始终用传统方式来证明这场激进运动的正当性。

“严复在福州、朴茨茅斯和格林威治所学的各种科学知识、其意义不仅在于各自的具体应用”——在这句传记性的话语后,班老师补充到:“还在于这些科学所牵涉到的方法包含着通向真理本身的钥匙”。这里“真理”一词似乎有着儒教及西方科学的双重内涵,但并未解释。看完这句之后,我们就能明白以上引用的那句长句的含义。我们通过连接性副词“换句话说”(alternatively)再次发现了班老师隐藏着的那双“手”,一前一后,他又提供了两条相互纠结的理由。再次令我相信,正是后者——即:按照斯宾塞的说法,西方科学是以德行为其追求目标——才是被强调的关键所在。重心再次落到西方科学,而不是儒教哲学上。因此构成了知识的“亲缘性”(affinity)(或许有人会说这个词是从歌德那里来的)以及阐释严复翻译著作的基本理路(agenda)。对于庞德那个奇怪词语“不偏不倚”(Unwobbling Pivot)的插入引用则很可能事后想法,但也增加了另一个对比的维度:如果庞德能够按照自己的想法翻译儒家经典的话(他所谓的“警句性”“epigrammatical”方法),那么为什么我们不能平等地评价严复对于西方科学和政治思想经典著作的翻译呢?事实上,从语言学上来讲,这两位翻译者是“不平等”的:严复通晓英语,而庞德根本不会中文(只是从Fenellosa的译本“重写”而来)。这看似奇特的并列结构给严复的翻译带来更多的合法性:既然英美文学学者已经顾及到庞德在现代英美诗歌界的影响力而给予他充分信任,那么现在我们正应该重视这位同样在中国现代文化上扮演重要角色但却丝毫不保守的翻译家严复。

严复对斯宾塞的解读在我看来仍然是一种故意为之的“误读”,但没关系。关键在于,当“误读”理论在文艺理论和翻译理论界中变得流行之前,班老师就预料到它跨文化的意义了。但他的任务被证明更艰巨:他希望将严复的“误读”转化为对斯宾塞以及整个西方自由传统的正当阐释。因此,他对于我们所熟悉的西方自由主义的阐释背景提出了许多新的观点和视角。难怪班老师哈佛的同事,路易斯·哈茨教授在他长篇序言中将严复和托科维尔(Tocqueville)、阿累维(Halevy)做比较,渐渐就谈到了史华慈的贡献:“本书不是对‘影响’的研究,…...是一本真正的比较史学的著作,并且是在最大范围内进行比较”。第三章“原则宣言”有43页之长,是全书最长也是当之无愧最重要的一章。我在这章中也做了最多的蓝、红标记。在本章中班老师着力回顾西方学界对斯宾塞著作的传统思考,并将斯宾塞的“社会学”放诸一个新前提下分析:即,钟情于个人幸福的斯宾塞所痛恶的国家“富强”(“wealth and power”)。严复将斯宾塞高度程式化的社会进化阐释成一种含“唯意志论”的扭曲物。在原著第46页,班老师用这些句子总结了一段,我标记了蓝、红、黑三种颜色:

“What interests Yen Fu here is not so much the Darwinian account of biological evolution qua science, even though science is a cherished value. It is precisely the stress on the values of struggle—assertive energy, the emphasis on the actualization of potentialities within a competitive situation. The image of ‘nature red in tooth and claw’ does not depress him. It exhilarates him.” 【达尔文的生物进化作为一门科学的价值并未使严复产生多大的兴趣,尽管这门科学有宝贵的价值。很明显,严复强调的是竞争(一种确定无疑的活力)的价值观,强调的是在竞争形势下,潜在能力的充分发挥。因此,‘爪牙用而杀伐行’的形象描绘非当并未能使他沮丧,反而使他兴奋。】

斯宾塞式的科学主旨发展成一个更深刻的变奏,强调斗争及竞争。最后两句断断续续的短句为我们传达了一种生机盎然、奋发向前的动力。因此用一串修辞词汇就将斯宾塞的思想颠倒了——从客观的被动变成了积极活跃的唯意志论者。这里的关键词——活力、朝气、斗争、绝对自信(energy, dynamism, struggle, self-assertion)——就像交响乐的主题曲一样在全书中重复多次,直到最后一次出现在最后一章里。在这章中,斯宾塞的“主旋律”和西方现代精神合二为一:

“The West has exalted human energy in all its manifestations —intellectual, moral, and physical. It has identified spirit not with passivity and withdrawal but with energy and assertion. The West has discovered the unlimited nature of human capacities and has fearlessly proceeded to actualize human potentialities undreamt-of in traditional Chinese culture. The terms which come to mind as key-value terms are dynamism, purposive action, energy, assertiveness, and the realization of all potentialities.”【西方赞扬人在德、智、体诸方面的能力,它不支持消极的、隐退的态度,而支持奋发进取和表现能力的精神。西方发现了人类具有无限的能力,并且毫无畏惧地不断去发掘中国传统文化所梦想不到的人类潜力。西方人头脑中所具有的关键性的价值词语是:力本论、有目的的行动、能力、绝对自信和发掘所有的潜力。】

想象一下如果题目和“摘要”页中出现如此这般的“关键词”,会和现今学术期刊文章的格式有多大差异啊!如果这些词还不够的话,班老师又构造出两个让我难以忘记的词(我从没敢使用过):“Faustian”(浮士德式)、“Promethean.”(普罗米修斯式)。前者是定义西方文化本质中包含的所有活力向上性质的总和。“西方文化的浮士德性格,已经导致了对外部自然界的普罗米修斯式的征服,以及人类社会内部社会政治力量的极大增长”。故班老师总结到:“很显然,这种西方文化的浮士德-普罗米修斯性格,导致了西方的空前富强”。我引述这些词句不仅仅因为它们看上去非常气势磅礴,在我脑海中回荡了很久。正是这些深远的洞见带领我重释林纾翻译赖德·哈格德(Rider Haggard)的著作。这位所谓的“帝国主义”作家曾写就了诸如《所罗门王的宝藏》(King Solomon’s Mines)之类的殖民主义者冒险故事。在阅读林著前言时,我发现他正用相同的术语回应着严复(正如史华慈所阐释的那样)。当然,我必须在林纾的翻译中加入些许“感伤的”张力(例如翻译狄更斯的作品和小仲马的《茶花女》),将其塑造成一个更为“浪漫主义”而不是儒家保守主义的人物。

对于现代“后殖民时代”理论家来说,如此这般对于西方“浮士德-普罗米修斯”遗产的美化会被指责为“立场不正确”(politically incorrect)。一个“第三世界”国家的知识分子怎能无视‘爪牙用而杀伐行’的形象?怎能无视西方帝国主义国家妄图支配世界的霸权主义行为呢?因此“正确”的立场应该是不赞颂,而是“抵制”和“颠覆”他们,为殖民地找回某些尊严,即便明知自己其实是在“模仿”他们。然而,正如班老师在全书中强调的,严复并没有走这条路。他深知国家的耻辱和国家的富强可能是钱币的两面——一种悖论的体现。除此之外,班老师又提醒我们,尽管中国传统秩序临近崩塌,但是严复并不像五四时期的青年一代知识分子那样,将中国传统视为极权主义温床。进一步说:“中国传统作为一个无所不包的抽象范畴还没有成为他攻击的目标。其次,传统本身是否已使严复认为它是一个完整的体系,这一点还值得怀疑”。或许我们现代学者仍然不能摆脱五四思想的阴影,仍然认为中国传统的“内在”紧张在遭遇西方冲击后产生了创造性的转化,但断然没有被取代。根据晚明耶稣教会在中国的经历,似乎中国的“君子”们越对自己文化有信心,就越对西方思想采取开放态度。这就无怪严复对西方的开放态度了,正是因为他对自身文化有信心。“这样,严复欣喜若狂地拥护斯宾塞决不意味着他与中国传统思想各个方面地全面决裂”。

我们需要强调的是,现代学者根据班老师的论点又补充了他早先的见解,但扭转了一个方向。就拿石静远(Jing Tsu)的专著为例,(《失败、民族主义和文学》,斯坦福大学出版社,2005年版)她指出恰恰只有“失败”感和对于种族灭绝的恐惧才能强烈的推动现代中国民族主义的涌动。这自我批判的精神(对被动、怯懦、忽视中国人“国民精神”的强烈批判)在鲁迅著作中得到了淋漓尽致的体现。在其早年著作中(如《文化偏至论》和《摩罗诗力说》),青年鲁迅高度赞扬了一种知识分子好斗的“全盘否定”立场,具体表现为他将尼采(Nietzsche)、易卜生(Ibsen)、马科斯·施蒂纳(Max Stirner)之类高度个人主义的人物视为同样的充满活力。(史华慈也曾多次谈到施蒂纳,作为与斯宾塞、赫胥黎和密尔的对照)。全盘否定论作为一个强有力的挑战,正是描绘鲁迅的“尚武精神”的最佳词汇,那是好胜的天才们对堕落而平庸的大多数们的挑战。有人会补充,社会达尔文主义的传播大力推动了饱受争议的优生学在中国大行其道,因为当时有许多知识分子,例如潘光旦、张竞生等人都鼓吹通过中国人种的改进而在这个“适者生存”弱肉强食的人类社会中增加竞争砝码。但是无论西方的优生学理论或者中国对其的阐释也好都值得怀疑,有些甚至是极端的种族主义。举例来说,张竞生就建议中国人只能和白种人通婚,因为他们被证明更高级。当然,这些现代的研究已经属于班老师的著作和他本意范畴之外了,他注重“通过一个人的思想这一相当细小的孔”来观察西方与“非西方”碰撞的遭遇。

事实上,这个“细小的孔”绝不会细小。它不仅仅包含了一位中国知识分子的思想,更包含了许多隐匿的西方思想家的影子。我必须承认至今为止仍然没能全部读完以下西方思想家的著作:赫胥黎(Huxley)《进化论与伦理学》(Evolution and Ethics),亚当·斯密(Adam Smith)《国富论》(The Wealth of Nations),约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)《论自由》(On Liberty)和《逻辑学体系:演绎和归纳》(Logic),孟德斯鸠(Montesquieu)《论法的精神》(The Spirit of Laws),爱德华·甄克思(Edward Jenks)《政治史》(History of Politics),还有斯宾塞(Spencer)的《社会学研究》(Study of Sociology)。班老师却都阅读过原文:法文版孟德斯鸠的《论法的精神》(De l’espirit des lois)以及涂尔干(Durkheim)的《孟德斯鸠与卢梭》(Montesquieu et Rousseau),德文版宾斯万格(Binswanger)所写的关于威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)的著作,还有严复的翻译作品。班老师所使用的1931年版《严译名著丛刊》包含了8卷翻译作品。我查阅了严复的后人,台湾辜氏家族出版的最新《严复全集》(1998年叶文心教授给我的)。所有的译著包含9卷,亚当·斯密的《国富论》和孟德斯鸠的《论法的精神》最长,每个都占了两大卷近1000页的篇幅。班老师并不在意原文长度,他唯一的评判标准就是思想上的重要性。在《寻求富强》的第七章,他只用了短短24页就交代了孟德斯鸠的经典著作。所占篇幅最短的是甄克思的《政治史》(11页)和密尔的《逻辑学》(10页),然而后者却是严复译著中篇幅第三长的。

根据一般的接受度,我想严复最流行的译著,也是在晚清及民国早期被报章杂志引用最多的作品就是翻译赫胥黎《进化论及伦理学》而成的《天演论》(也可能是当时“新学”通常所采用的“通识教育”课程之一)。光是一个标题就在知识界成为家喻户晓的名词。在鲁迅一本回忆往事的集子中(《朝花夕拾》),他谈到阅读这本书的最初印象:他宣称阅读此书的几年后,仍然能背诵它的开头(正如我在自己那本关于鲁迅的书《铁屋中的呐喊》里写到的那样):

“赫胥黎独处一室中,在英伦之南,背山而面野,栏外诸境历历如在机下,乃悬想二千年前当罗马大将恺撒未到时,此间有何景物,计惟有天造草昧。”鲁迅遂描写了他乍一看时的惊讶:“哦,原来世界上竟还有一个赫胥黎坐在书房里那么想,而且想得那么新鲜?一口气读下去,‘物竞’‘天择’也出来了,苏格拉底、柏拉图也出来了,斯多葛也出来了。”这恰恰是描绘赫胥黎文学形象的最佳反馈,汤姆斯·赫胥黎不是个科学家,甚至也不是斯宾塞那样的社会科学家,只是个有伦理学倾向的散文家。正如班老师提醒我们,这其实是本在伦理学名义下批判达尔文进化论的专著,严复也清楚地了解这点。

在重读这章并和严译对比时,我发现班老师参考的更像是富文书局第一次在1901年印刷的版本。此版本有吴汝纶所撰之前言和严复的自序,还有一个冗长的“译例言”以表达严复想要“传达意义” (convey meaning)抑或“达志”( dazhih)的目标(事实上取代了第一页的“译书”)。众所周知,与他自己所宣扬的翻译三原则(“信、达、雅”)相反,严复的翻译其实并不忠实与原著,而是一种释义性翻译(paraphrastic)。这使班老师开始关注翻译文本本身,特别是严复使用的中国古文。严复所翻译的《天演论》“其实不太像原著的译本,倒更像原著的缩写本”。与此相反的例子就是鲁迅,他坚持“严密地翻译”,一字不差的再现原文,甚至句子结构也一样!然而,这样的观点也还是有支持者。有些学者使用沃尔特·本雅明(Walter Benjamin)那篇著名的文章《论译者的任务》(The Task of the Translator)来支援鲁迅“严谨”的态度,以此说明翻译的任务并不是为了交流,而是拓展原文以达到某种“纯语言”的理想。有人则会进一步反驳:“忠诚”或者文本直译的方法带领读者进入的是一个属于原文本的异国世界,因此会产生一种“陌生化”的效果。鲁迅期望做到绝对地忠诚与原文,因为他想保持源语言的“原汁原味”,那么作为中国的普罗米修斯,他就可以“盗取”“他国的火种”来烹煮本国美味——如果味道还不错的话,他会推荐给自己的国人。这就是鲁迅对翻译的生动比喻。然而鲁迅参考的一些原材料都是翻译成日文的二手材料,因此精确性的动机就要大打折扣;“间离”(defamiliarization)效果就会加深中文读者对翻译文本的疏远程度。如果严复知道的话,肯定会皱一皱眉头。史华慈也会同样,尽管他可能会多加一句:“另一方面……”

史华慈在本章开头捍卫严复的翻译态度实则站在一个完全不同的高度:他并不关心文字翻译本身是否具有“文学性”,而是关注在比较文化研究的视野下语言世界和“思想世界”间的关系。他引用了著名研究中国古代思想的人类学家格兰纳特(Marcel Granet)以及语言学家华尔夫(Benjamin Whorf)的话,实则是为驳倒他们。史华慈并不接受格兰纳特和华尔夫的观念,因为他们认为“古汉语所体现的思想领域,代表着一种与现代西方语言所体现的文化领域完全隔绝的,自成一体的文化单元”。如此的话,不仅严复的翻译事业,就连班老师自己的研究都会被推翻。既然沃尔特·本雅明的“纯语言”理想并不是犹太—基督教传统的提炼展现,那么根据《寻求富强》中的例子,我们现在可以说,尽管它理论上具有开放性,但本雅明的观点实则完全封闭。本雅明的理论仍然太过西方化,仅仅是将西方传统本身中的不同语言纽带整合在一起,然后又返回到希腊-罗马古典“源头”,甚至是回到上帝那里,并不能真正跨越语言的疆界和文化的壁垒。如果本雅明像史华慈那样会中文或者阅读过严复的翻译,那么他会否改变自己对翻译的态度,从而重视原文本在完全不同的语言背景下的跨文化“重生”?这正是班老师自己的意图——赋予西方文本一个崭新而充满活力的“重生”,让它们的“余晖”依次映射在原文本上而散发新的光彩。

班老师为严复的观点辩解到:“经反复考虑,我自己的看法是,上述观点是不公正的。(作者注:意指格兰纳特和华尔夫的观点)总的看来,严复的翻译的确传达了他想传达的思想的实质,他的语言所论述的和穆勒、孟德斯鸠、斯宾塞他们所论述的是同一个宇宙”。简而言之,除却其他的一些问题和困难,严复确实成功地还原了原文的本质意义和初衷。我希望班老师能多谈一点他究竟是如何得出这个“经反复思考的看法”,他是如何“思考”他人的看法的?因为现代翻译理论的含义太过庞大,思想史领域内只有少部分学者才对翻译语言这种不同文化交遇之后的“调和物”感兴趣。现在有一些学者,如台湾的黄克武,都在尝试在一些方面修改班老师的观念——班老师不会再需要——但是无人能成功地攀上这位思想巨人的肩膀,给比较思想史这座“高山”我们带来一个全新景象。这是不是意味着班老师治思想史的方法已经变得凋敝了呢?如果是这样的话,我们都难辞其咎。

我或许应该和大家分享一下我在阅读班老师著作第六章“论自由”时的一些感受。

在西方的视野中,约翰·斯图亚特·密尔绝对比赫伯特·斯宾塞或者汤姆斯·赫胥黎更像一位自由主义思想家。但严复并不这么认为。班老师评论严复翻译的《群己权界论》是“为我们提供了一些最明显的通过翻译阐明他自己观点的例子”,将密尔放在自己的意志之后。这次被我发现的是:密尔被证明比斯宾塞更难颠覆,但严复却还能做到。史华慈为了理清严复是如何颠覆密尔的原意所以特别重视自己对于密尔文本的阅读,他说:“在《论自由》全书中,密尔像这样直接谈到国家利益的只有这一段”。.但是班老师确实在别的方面发现了一个极易被忽略的论据——关于组成国家的个人——来吻合严复对于斯宾塞和亚当·斯密的阐释。然而密尔仍旧追寻个人价值以抵抗国家的威权——“一个国家若只为使人们成为它手中较易制驭的工具而阻碍他们的发展,那么它终将看到,渺小的人不能真正做出伟大的事”。严复将之变为一种更乐观的论调“不知处今物竞之世,国之能事,终视其民之能事为等差”。严复仍旧能在斯宾塞那里找到密尔的遗产,特别是密尔提出的“个性”(individuality)概念,被其定义为“冲动的力量”和“能量”,以此提供给严复将斯宾塞和亚当·斯密结合起来阅读的纽带。

史华慈在这里清楚的看到“一些最明显的通过翻译阐明他自己观点的例子”。只有用一种新的“语境化”方式来取代在其特定历史语境下严复所专注的东西,才能使他的观点成立,正如班老师所做的那样。可能受我自己近些年来关于英国自由主义的阅读影响,我同样也认为密尔是英国自由主义最重要的人物,而他那本相对来说篇幅较短的《论自由》也比那本较长的《逻辑学》更为重要。因为以赛亚·伯林(Isaiah Berlin)就是通过密尔(还有其他一些思想家)才衍生出他著名的“消极自由”概念来与偏卢梭式的“积极自由”相对照。再一次回到一个不同的语境和一个完全不同的目的,严复认为已经可以重命名他的翻译为“群己权界论”,意为“论社会权力和个人权力的界限”。正如张灏在其梁启超研究中有力地证明了(《梁启超与中国思想的过渡》)“群”的概念非常重要,因为就严复和梁启超而言,“群“代表了他们探索将新聚合的“社会民族”定义成未到来的“想象共同体”的民族国家的尝试。严复似乎也同样认为已经可以在某种程度上消极地定义个人自由——不涉及他人的自由,只以国家富强为目标。

依我愚见,这种正面的解释需要被重新调整,有些是在最新学术发展的语境下调整,有些是在真实环境下调整。我不必担心前者,因为有许多高水平学者例如张灏就已经做了这些努力——特别是他那篇关于儒家思想和西方思想(从马基雅维利到霍布斯)中“幽暗意识”的博学文章。而后者,则需要更多的个人感悟。

三

或许时代真的变了。通过一个世纪的“斗争”,中国确实成就了“富·强”(至少部分来讲),“强”大过于“富”。但是国家在追求富强的同时也带来些可怕的后果。威权主义和国家权力的腐败趋向变得很明显。阿克顿勋爵的著名格言在此国竟也合理:“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败”。斯宾塞式的斗争的紧张性和主张大行其道:它给毛式的该国带来一种既是民族的又是革命的纠结,全知者和治理者的全能性都被认为理所当然。1976年后,通过革命而聚集起来的联合势力偃旗息鼓,取而代之的是对消费的集体渴望。严复是否预见到这样的不幸呢?回答是肯定的。班老师会以他自己的方式回答:无视“公”的精神的危险性就是带来谋利的动机,它既能被公众使用,又能为私利服务。我们时代的两个关键词:资本主义和全球化,都不会在严复的文本中出现。这两个词联合起来的能量就像汹涌波涛那样,将严复视为中西传统的德行埋入一个国家的废墟中。

另一个关键词“富有”——是一种“自然选择”抑或说是资本主义的自然结果——它成为全球无论个人还是国家都着迷的东西,外加一种叫做“跨国公司”(multi-national companies)的新式“幽灵”(specter)。在如今香港的传媒业中,“富有”,或者“富豪”、“豪宅”这类名词都带有绝对正面的意义。如此多词语以致于“财富”的语义衍生词变成了一种“频繁词汇”,而最令人垂涎的则是《财富》杂志每年所主办的“全球100位最富有的人”的排行。班老师著作的标题现在听上去非常空洞,它的原意和目的也被横行的“全球化”扭曲了。21世纪“富强“的问题变成了:如果每个国家都成功的获得了富强,那么这样的前景是否必然能带来和平与幸福呢?我最后一次拜访班老师的情况还历历在目,大约是在他去世前两个月,他在自己寓所的病床前给予整个世界资本主义严厉的批判,特别对东方大国资本主义的发展。他甚至在退休的同事面前抱怨知识分子话语权的失落:“他们关心的只有退休金!”他生理上的安静并不能掩盖他心里的失望。当我要离开的时候,他最后说自己只能通过听巴赫的音乐来寻找安慰。

直到班老师生命的最后,他都没有停止与同仁们谈论一些宏大的问题。在我哈佛执教期间,他经常来参加我所开设“中国文化研究”工坊,多次和我说他学到许多新的东西。他对我最后的学术启发之一(通常面带微笑)就是:“最近读过德里达的著作吗?”这个问题不是一个玩笑或者含糊的评价,而是非常严肃的。我很快发现在班老师最后一些文章中开始引用德里达的话语,并不是引经据典而是以学术对话的形式。在他标题为“捍卫区域研究”的AAS主席演讲中,他同样引用了一位值得阅读的思想家爱德华·萨义德(Edward Said)的话语,而萨义德也回引了史华慈的评论(在他的《东方学》25周年版的新前言中),作为对于一位杰出的并且非常重视其观点的中国学专家的回应——不是权威式的,我补充一下。我举这些例子是为了表明班老师整个一生都投入知识分子的世界社群中,参与一场不间断的对话,不过经常代表那些他认为中国传统中最优秀的东西而对话。在他关于严复著作的第一段中,班老师看似采取了一个西方视角,正如“我们了解西方”(“We know the West.”)那句话。但是他对比较研究的兴趣又自然而然地带领他在西方与“非西方”之间来回游移。在之后的一些文章中,他的观点似乎在渐渐变换。比如他会用中国的例子来质疑西方思想家的某些基本假设,例如汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)用“predispositions”(自然倾向)来捍卫古希腊理想。

当他写完最后一本巨著《中国古代的思想世界》时,班老师深深地沉浸在中国世界中但却并没有抛弃自己的比较研究方法(正如他对“轴心时代”的探讨)。这些年重读班老师的作品,我发现他的犹太思想根基和我的中国血缘有着许多亲和性。我且将他当作自己的继父,既是从思想影响上说,也是从个人主观情感上说。作为思想史研究的“变节者”,我的“罪行”得到了”惩罚”:我终于意识到虽说我是一个“文学”工作者,但我整个学术生涯都不过在用一种文学的方式治思想史,将文学文本置于历史脉络中进行研究,尽管我研究的主题和范围表面上与班老师不同。我敢代表班老师所有的学生表示,无论他们的专业如何,兴趣如何,都没有一个老师能像班老师那样给我们带来如此不朽、如此令人着迷的影响。

—End—

本文原载于《知识分子论丛》(第9辑),注释从略,转载自“勿食我黍”公众号。