民国奇人:半世风流半世为僧,他写的歌流传至今

1942年,18岁的黄永玉流浪到了福建泉州。

他住在一个朋友家里。对门是所大庙,开元寺。

宝殿里尽是涂满金箔、闭着眼睛的高大菩萨,一个偏僻的院子里还有棵玉兰树,盛开的花朵,像几千只灯盏那么闪亮。

这是他第二次进来爬树摘花了。

结果刚上得树去,就见底下站着个顶秃了几十年的老和尚。

老和尚显然也发现了他:

“嗳!你摘花干什么呀?”

“老子高兴,要摘就摘!”

“你瞧,它在树上长得好好的……”

“老子摘下来也是长得好好的!”

“你已经来了两次了。”

“是的,老子还要来第三次。”

“你下来,小心点。听你讲话不像是泉州人。”

老和尚并不因年轻的黄永玉一口一个“老子”而生气,反觉得他有可贵的直率与单纯,带他到房间里给他谈了一些美术知识,讲了拉斐尔、达·芬奇、米开朗琪罗等西洋画家的事。

这时,黄永玉才知道,对面那个看起来又老又穷的和尚,竟是大名鼎鼎的弘一法师李叔同。

没过多久,黄永玉听说了弘一法师圆寂的消息。去世前,还依约留给他一卷书法条幅,上面写的是:

不为众生求安乐,但愿世人得离苦。一音。

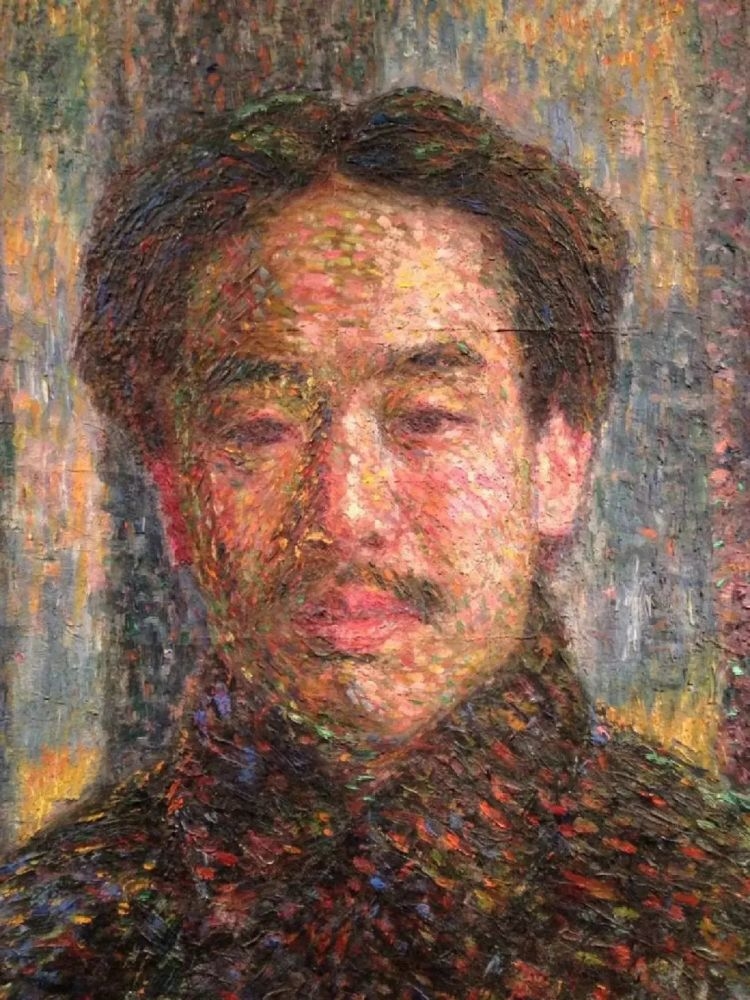

▲黄永玉作弘一大师像。

李叔同的人生大抵可以划分为两个阶段,以39岁为分水岭。

39岁前的他似乎格外受到命运的垂青,锦瑟年华享尽荣华富贵、无边风月,不啻是多情人间富贵花。

1880年,李叔同出生在天津一个显赫的家族——著名的 “桐达”李家。父亲李世珍曾官至吏部主事,之后辞官继承父业,经营“桐达”钱庄和盐务,成为津门巨富。

李叔同是李世珍的老来子,李世珍68岁时,妾室王氏才生下他。

据说,李叔同降生之日,有喜鹊衔松枝送至产房内,大家都认为是佛赐祥瑞。后来,李叔同将这根松枝携带在身边,终生不离。

李家笃信佛教,他打小就学会了念诵《大悲咒》《往生咒》等佛经,在家常与三弟一起学僧人做法,“两个人都用夹被或床罩当袈裟,在屋里或炕上念佛玩”。

李叔同五岁那年,父亲李世珍去世,晚清名臣李鸿章不但登门祭拜,还亲为丧礼“点主”。

在一片空寂幽远的佛音中,家眷个个泪如雨下,唯独李叔同没有哭。因为他认为有僧人祈福,亡魂升天应当欢喜才对。

李叔同自幼展现出过人的聪慧,六七岁时读《昭明文选》就能出口成诵,十三岁时书法和篆刻开始闻名于乡,十六岁入辅仁书院读书。每次考课作文都感到文思泉涌,纸短文长,于是灵机一动,就在一个通格里改写两个字交卷,博得了“李双行”的美称。

▲少年李叔同。

后来因积极鼓吹维新变法,失败后,李叔同携新妻和母亲避祸上海,入读南洋公学经济特科班,与黄炎培、邵力子、谢无量等从学于蔡元培。

由于他家在上海有钱庄,他可以凭少东家的身份任意支取生活费用,手头相当阔绰。

他以富家公子身份,与沪上名流交往,文人雅士的日子过得风生水起,五光十色。

他的文章屡屡拿第一,名动上海滩,还与许幻园、袁希濂、蔡小香、张小楼四人结下金兰之谊,号称“天涯五友”。

在许幻园家“城南草堂”,天涯五友每天吟诗唱和,畅叙幽情,好不快意。

多年以后,李叔同回忆起这段时光时,仍不无留恋地对弟子丰子恺坦言,这五六年是他一生中最幸福的时候。

▲天涯五友。

作为一名富贵风流才子,李叔同自带光芒,女人缘极深。

还在天津时,他就常陪母亲去天仙园看戏,结识了当时津门最出众的坤伶杨翠喜。他每天晚上都去为她捧场,散场后,充当护花使者打着灯笼送她回家。他还给她讲戏,指导杨翠喜的唱腔和身段。

可惜,这个女子后来被卖入官家,两人劳燕分飞,李叔同只好在万种闲愁中为其写下 “额发翠云铺,眉弯淡欲无”的追忆。

在上海,李叔同又结识了集美色与才情于一身的诗妓李苹香。才子佳人,两人想必也有过一段风花雪月的故事,但最终也如他自己所言:“奔走天涯无一事。何如声色将情寄,休怒骂,且游戏。”

25岁的时候,李叔同年仅46岁的母亲去世。他按照新式规矩安葬完母亲后,毅然只身远走日本学习美术和西洋音乐。

在他日本留学期间,邂逅了一位如樱花般美丽的日本少女,这便是他的第二任妻子。

关于他的这位日本妻子,坊间传说得很神秘,有人说她是房东的女儿,有人说她是李叔同的校友。她甚至连确切的名字都没有留下,我们只知道李叔同在信中称呼她为诚子。她做过他的模特,他以她为原型,创作了大量的裸体画。几年后他们一同返回了上海。

▲晚清名伶杨翠喜。

如果说25岁前,李叔同只是一个尚未真正体会过人生酸苦的青年才俊,那么25岁到39岁出家前,李叔同的人生就是艺术本位。

他的艺术生涯即将进入全盛期,文娱两开花。

在戏剧上,李叔同参与成立了中国第一个话剧团体春柳社,在《茶花女》中扮演女主角玛格丽特,舞台的布景设计、化妆、服装和道具开风气先河,引起巨大轰动。

▲1907年,李叔同在《茶花女》中的扮相。

在音乐上,他出版发行中国近代史上的第一本音乐刊物《音乐小杂志》,是中国第一个用五线谱作曲、第一个在国内推广钢琴,第一个引进西方乐理的音乐家,一生写下九十多首歌曲。

在书法和绘画领域,他是中国油画之鼻祖,还开办了中国历史上第一堂人体写生课。他的字与南社名僧苏曼殊的画,时人并称“双绝”。傲娇如鲁迅,也以得到他的一幅字为无上荣耀:“朴拙圆满,浑若天成。得李师手书,幸甚!”

此外,他还教出了漫画家丰子恺、国画大师潘天寿、音乐教育家吴梦非、音乐家刘质平等,几乎撑起了民国文艺界的半壁江山。

然而,正是这样一位名满天下的文艺大佬,却选择在盛名之下出了家,甚至没有知会他在天津和上海的两位夫人。

这在1918年的中国可真算得上一个爆炸性新闻,其劲爆程度远远超过了同年段祺瑞再次当任国务院总理,孙中山辞去大元帅职务,鲁迅发表国内首部白话小说《狂人日记》这类的大新闻。

不管世人如何讶异疑惑,四处打听追问,又如何著论评述,总之李叔同已经到了杭州虎跑寺里落发为僧,皈依三宝,取名演音,号弘一。

青灯古佛前,他不再是李叔同,而是弘一法师。

▲1919年的弘一法师像。

剃度几个星期后,曾与他有过刻骨爱恋的日本妻子,从上海匆匆赶来,势要他给个答复。

杭州西湖边,留下过无数美丽爱情传说的西湖边,依然渌水波澜,柔情万丈,只是女子眼中的来人身着灰褐色僧袍,神色空淡。

“叔同——”

“请叫我弘一。”

“弘一法师,请告诉我什么是爱?”

“爱,就是慈悲。”

“慈悲对世人,为何独伤我?”

这是弘一法师与日本妻子最后的对话,而面对妻子最后的责问,他最终没有回答一个字,也无法回答。

在出家之前,他曾预留了三个月的薪水,将其分为三份,其中一份连同自剪下的一绺胡须和一块佩戴多年的手表托老朋友转交给自己的日籍妻子,并拜托朋友送她回日本。他劝她重操医业,自力更生。

他还给她写了一封短信,信中这样说:

做这样的决定,非我寡情薄义,为了那更永远、更艰难的佛道历程,我必须放下一切。我放下了你,也放下了在世间累积的声名与财富。这些都是过眼云烟,不值得留恋的……

为了不增加你的痛苦,我将不再回上海去了。我们那个家里的一切,全数由你支配,并作为纪念。

人生短暂数十载,大限总是要来,如今不过是将它提前罢了,我们是早晚要分别的,愿你能看破。

从此,这对结缡十年的异国夫妻,佛界俗界两分开,各自奔赴前程了。

▲弘一法师与其日本妻子别离时的情景,图源:电影截屏。

事实上,李叔同的出家并非毫无先兆,也并非一时心血来潮。

早在1915年时,好友夏丏尊向他推荐过一篇关于断食的文章,文中讲断食可以治疗各种疾病,两人谈论过后,彼此都想着“有机会最好把断食来试试”。

没等夏丏尊想起来这回事,1916年冬天,李叔同终于下定决定,瞒着夏丏尊便去虎跑寺进行了为期二十天的断食试验。

结束后,他对夏丏尊说起了自己的体验:“自己觉得脱胎换骨过了,因此用老子‘能婴儿乎’一语的语意,又给自己起了个新的名字,叫李婴。”

此时,夏丏尊还不确信自己的好友就真的会索性做了和尚。

断食之后李叔同依然住在杭州任教的学校里。周围的人似乎都隐约察觉到了他世味渐淡,又隐约感觉到他在等待着什么时机。

▲李叔同自画像,现藏于日本东京艺术大学。

他等待的这个时机是学生刘质平从日本学成归来。

因为刘质平出身贫寒,无力支付学费,李叔同向他作过保证,会从自己有限的薪水中拿出一部分资助其上学,直到他毕业。

至于此前那泼天富贵的桐达李家,早已在一场金融危机中轰然倒塌,富贵都化作了草上霜。

仿佛那年李叔同为许幻园所写的《送别》,成了一支悠远悠长的尘世谢幕曲:“长亭外,古道边,芳草碧连天;晚风拂柳笛声残,夕阳山外山;天之涯,地之角,知交半零落,一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”一语成谶!

1918年春天,距离刘质平毕业回国还有三四个月,李叔同加快了出家的准备。

7月,校务结束,辞呈也已递交,李叔同料理了种种俗物俗事,把各种收藏物分别赠送出去,他自己只留下了一些粗布衣服和几件日常用品。

虽然说一切都在预料之中,但是眼看着他们的老师就要离开了,丰子恺等还是难以接受,忧郁悲伤得说不出话来。

▲1918年夏,弘一法师与弟子丰子恺(右)、刘质平(左)合影。

沉默了很久,其中一位同学问他:“老师何所为而出家乎?”

李叔同答:“无所为”。

同学又问:“忍抛骨肉乎?”

他说:“人事无常,如暴病而死,欲不抛又安可得?”

又是一阵长久的沉默。

第二天,李叔同便入山了,再没有回头。

夏丏尊放心不下,总是找理由去拜访。

弘一法师苦心向佛,过午不食,仅有的一餐也极其简单:一碗米饭、一盘咸菜和一杯白开水。

夏丏尊想到昔日一掷千金的富家公子,生活竟然清苦到这般田地,内心不忍:“只吃一碟咸菜,你就不觉得太咸了吗?”

他回答:“咸有咸的滋味。”

又问:“那白开水就不嫌太淡了吗?”

他笑了笑说:“淡有淡的滋味。”

当他拿出一块比抹布还破的毛巾去洗脸时,夏丏尊实在看不下去了,要拿一块新毛巾给他。

弘一法师却坚持说旧毛巾还好用,不用更换。

出家23年,弘一法师的生活用品绝大多数都是出家前带去的,一件僧衣缝缝补补穿了十几年,补丁还是从垃圾堆里捡回去的破布条。

最终,弘一法师多年苦修,以强大的毅力重兴律宗,弘扬佛法,自己也被尊为律宗十一世祖,与虚云、太虚、印光大师并称为“民国四大高僧”。

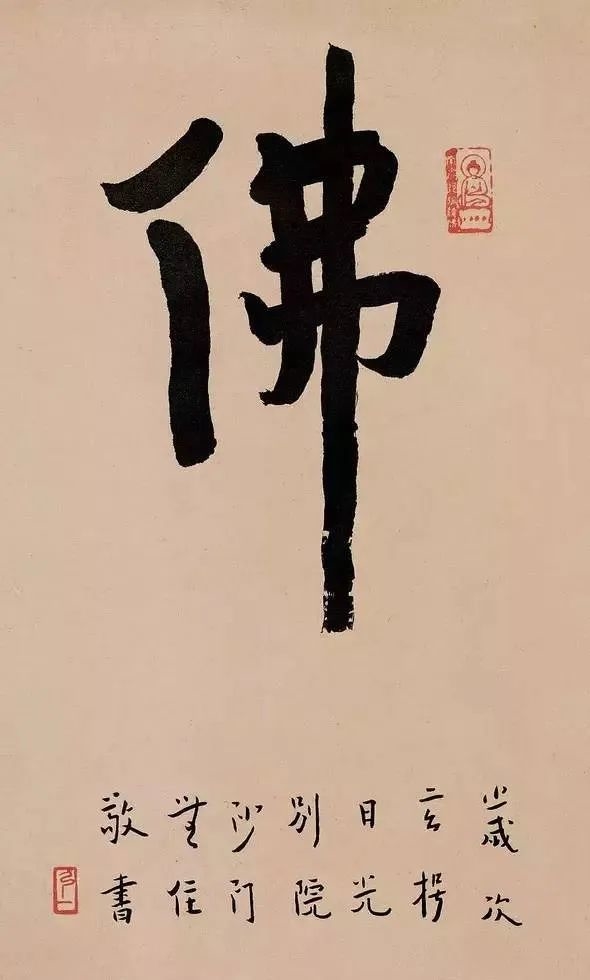

▲弘一法师的书法。

民国文人鲜有不对弘一法师高山仰止的,就连高傲的张爱玲也曾言:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少,在弘一法师寺院围墙的外面,我是如此的谦卑。”

而民国文人也有不少人,不管是出于什么因由,想追寻着弘一法师步伐。

郁达夫折服于弘一法师的风采,也想要削发为僧。

弘一法师却告诉他:“佛缘是不可思议的,还是先做你愿做的事情去吧!”

对于潘天寿的请愿,弘一法师也是如此明白地告诉他:“莫以为佛门清净,把持不住一样有烦恼。”

徐悲鸿曾多次进山看望弘一法师,有次他在山上突然发现一棵枯死多年的老树居然抽出了新芽,便问道:“此树发芽,是因为您的慈悲,感动得起死回生吗?”

弘一法师说:“不是,是我每天浇水,它才慢慢活过来的。”

又有一次,徐悲鸿看见一只猛兽在法师跟前走来走去,没有伤人的意思,正要问,便听弘一法师说:“早先它被别人擒住,是我把它放了,所以它不会伤害我。”

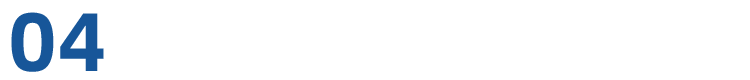

▲弘一法师像。

弘一法师此后一生严守律宗戒律,悲天悯人。

抗日战争爆发后,他听闻各地战乱,对日军侵华极为愤慨:“吾人吃的是中华之粟,所饮的是温陵之水,身为佛子,于此时不能共纾国难于万一,能无愧于心乎?”

每次开讲佛典都会挂起一条横幅,上书“念佛不忘救国,救国必须念佛”,并加跋语说:“佛者,觉也。觉了真理,乃能誓舍身命,牺牲一切,勇猛精进,救护国家。是故,救国必须念佛。”

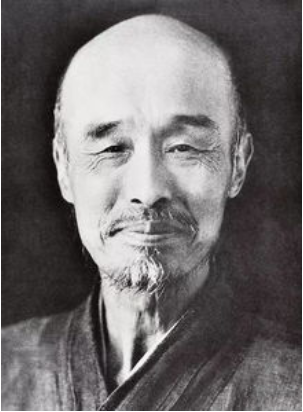

1942年10月13日晚,自知大限将至的弘一法师临终前写下“悲欣交集”四字,是为绝笔。

他对身边的人说:“你在为我助念时,看到我眼里流泪,这不是留恋人间,或者挂念亲人,而是在回忆我一生的憾事。”

▲弘一法师绝笔“悲欣交集”。

病重时,他修行依旧,总是对来探望的人说:“不要问我病好了没有,你要问我有没有念佛。”

一生一死,乃人生两大关口,但弘一法师从容平静而周到地安排后事的每一个细节。

他反复交代弟子:“我去后,你记得遗体装龛时,在龛的四个脚下各垫上一个碗,碗中装水,以免蚂蚁虫子爬上遗体后在火化时被无辜烧死。”

又给昔日几位好友留下书信,信的内容大同小异,只有抬头不同,内容却都是同一阕偈语:

君子之交,其淡如水。

执象而求,咫尺千里。

问余何适,廓而忘言。

华枝春满,天心月圆。

半世风流半世僧,大概去世前,他心中有所念念吧。

如春满花开,如皓月当空。

悲欣交集。

参考资料:1. 金梅:《弘一法师李叔同》,北京人民音乐出版社,2002年2. 滕征辉:《民国大人物·文人卷》,台海出版社,2016年3. 中国佛教图书文物馆编:《弘一法师》,北京文物出版社,1984年4. 黄永玉:散文《仿佛是别人的故事》