日记探微︱一位晚清知县的“文字世界”

如果一位读书人无法参与主流文学世界的活动,却又不放弃文学创作,他将面临怎样的境地?如果他还必须与一般不识字或粗识字的民众打交道,他是选择与民众打成一片,加入民众的“杂字世界”,还是继续保持他精英文人的姿态,从事“文字下乡”(费孝通语)的工作?

在明清时期,许多地方的知县便是这样的读书人。他们的文字无法进入主流的诗文世界,然而诗文已经融入他们的血脉,他们只能继续对边缘地带的山水发出诗人的咏叹。身处繁忙的公文世界中,他们也试图改造周围的环境,让基层的文字世界的群体更为扩大。从文字推广的角度而言,他们的文字活动,有些类似于“文字下乡”。不过就他们本身的动机来说,这些活动不过是文人身份的自然流露,是他们的表达欲和职责驱动的结果。

晚清基层官员周长森的日记,就反映了这样一位读书人在文字世界中的挣扎。周长森(字莲叔,号甘菊轩主人)是江苏六合人,活跃在清代咸丰、同治、光绪年间。其所著《六合纪事》根据日记编成,记载咸丰年间江苏六合地区太平天国的战事活动,久为学界所注意。近年周长森撰写的另外两部日记《北上日记》《莅官日记》也已陆续出版。《北上日记》收入《蟫庐日记(外五种)》(卢康华整理,凤凰出版社,2016年)中,原为佚名抄本,据李军《抄本〈北上日记〉的作者及其史学价值》可知作者即周长森。该日记记载同治六年(1867)三月至八月周长森解饷至京师的经历。《莅官日记》,稿本四册,原藏首都图书馆,中华书局2010年印行《姚锡光江鄂日记(外二种)》收入整理本。《莅官日记》记载了周长森同治八年(1869)十一月至同治十年(1871)五月监护任江西崇义县知县任内事。此外,周长森尚有《甘菊簃诗集》等诗文集存世。本文主要以同治年间周长森两部日记《北上日记》《莅官日记》为对象,讨论晚清知县的阅读和写作情况。

周长森《北上日记》收入卢康华整理《蟫庐日记(外五种)》(凤凰出版社,2014年版)

一、舟中读与县署读

对基层官吏而言,读书并非他们主要的职业,因而在不同环境的影响下,读书的种类、读书的状态可能呈现十分不同的面貌。《北上日记》《莅官日记》这两部日记就鲜明反映周长森人生过程中差别很大的两种阅读状态。以所处的环境划分,《北上日记》呈现的状态为舟中读,《莅官日记》反映的读书状态则是县署读。尽管在这两段时间中,周长森都是差中读书,但其间的阅读旨趣却有较大差异。前者所反映的阅读状态呈现的是消遣和放松为主,而后者则带有鲜明的功用性目的。

同治六年(1867),周长森押解军饷从江西南昌北赴京师,一路上较为顺畅。对周长森而言,漫长的旅途需要一些遣闷的办法,读书自然成为他消遣的最佳方式。此期他所阅读的书籍,主要是小说。明清时期的读书人对于读小说解闷早有心得,他们常打趣这是“适趣解闷”的良方,这表明他们已经自觉认识到阅读小说是一种轻松的休闲方式。因为轻松,故而这种阅读主要受公事繁忙与否的影响。当公事清简时,他们往往有大量时间阅读;反之,公事繁忙,他们读书时间和所读书种类也大幅下降。《北上日记》清楚地反映了周长森的阅读曲线。

这年三月份,周长森押解的饷船主要在江西和长江中游航行,事务较少,他也进入小说阅读的“迸发期”。根据日记可知,三月十三日,周长森翻阅《说唐野史》全部,“漏下四下,始就枕”。三月二十一日,“日长无可遣闷,得野史《说岳》一部,翻阅至漏三下”。三月二十七日,“日内得野史《五虎平西》、《平南》等传,荒唐可笑,藉以遣闷。至漏四下。”短短半个月时间,周长森已经读完四五部长篇小说。由此可见,这一时期周长森的船只较为平顺,应酬也少,因而有大量时间阅读,而他本人对讲史的章回小说似乎情有独钟,且颇为沉迷夜读,往往读至凌晨方才作罢。

整个三月份,在舟中不足20天时间中,周长森总共读完8种书,分别为《说唐野史》《都门纪略》《坚匏集》《说岳》《西厢传奇》《五虎平西》《平南》《粉妆楼》,全都是小说。可见对周长森这样的基层官吏而言,阅读的目的主要在消遣,而小说便是上佳的消遣读物。例如三月二十八日日记记载,“阴雨继至,与殷都戎小饮,畅叙历年运事。复出野史《粉妆楼》一部,俚鄙无可采者,然其剖别贤奸,取义惩劝,亦作者之志也,惟不经之谈为可哂耳。”阴雨天无事,周长森和同行的殷姓军吏对饮,谈论往年运饷事情。估计兴致颇浓,周长森又拿出小说《粉妆楼》翻阅。《粉妆楼》为《说岳后传》的续书,嘉道年间“竹溪山人”所作。可惜周长森读后,评价不高,认为小说的可取处不过在立意醇正而已。然可想见的是,对周长森来说,雨天读小说,和雨天对饮闲谈并无多大区别。日记中这个剪影,也反映了底层读书人的真实阅读兴趣。

当周长森一行顺江而下经过南京,到达江苏境内大运河沿线后,行程较为顺遂,而事务也逐渐增多。四月二十六日,周长森一行从清江浦北上之后走陆路,此后日记中竟没有与读书相关的直接记载。仅仅五月十九日将抵河北清河时,周长森阅读了《清河县志》。此后两天,他还阅读了《白香山诗集》。六月抵达北京交卸军饷后,周长森才前往琉璃厂寻觅《瀛寰志略》。七月下旬,周长森乘船抵上海,再返回江西。此行结束,日记也随之作结。从周长森这趟行程看来,相较于陆路车行,舟中似是较为理想的阅读场所,而海运的火轮船由于很快到达目的地,反倒不是理想的阅读环境。

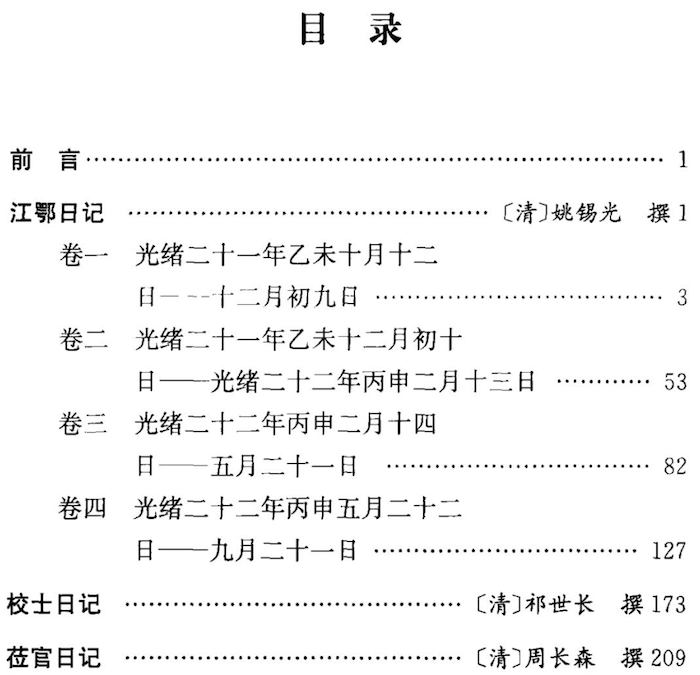

《姚锡光江鄂日记(外二种)》目录

当周长森于同治八年底抵达江西崇义县任知县时,他所拥有的阅读条件和所处的阅读环境已经发生较大变化。大部分情况下,周长森都在县署读书,偶尔下乡访察时,也能身处较好的阅读环境。由于时地的差异,此期他阅读的数量、种类均有别于同治六年《北上日记》所示。

与几年前的舟中读书相比,作为知县的周长森,阅读书籍的门类极大丰富,诗词、小说、史书、律令等书籍均囊括其中,而主要包括律例类、官场教材类、文史类等三部分(完颜绍元《日记里的县长读书》,见氏著《说官衙门道》,上海辞书出版社,2014年,第130-132页)。尽管他仍然阅读《聊斋志异》等小说作为消遣,但这一时期周长森的阅读呈现一个极其鲜明的特点,即他的大部分阅读都带有明确的功利与实用目的,而作为纯粹文人的自由阅读时间则十分稀有。

同治八年底,刚刚上任崇义县知县的周长森,显然还没有完全做好当一名知县的准备工作。在这个月的许多时间里,他都慌不迭地看各类律例书籍。从日记记载来看,多数时候,周长森都是碰到类似案件,才匆匆翻阅律例书籍。看来,周长森的阅读颇有些临时抱佛脚的味道。例如同治八年十二月十一日,“灯下阅读《律例便览》,终二卷 ”。当天的日记还记载了民众募修官道事,日记又云:“沿山石脚一律铲平,宽必五尺,违者议罚。”显然,《律例便览》影响到他的施政。此后一个月时间内,周长森如饥似渴地阅读了大量钱谷刑名等方面书籍,因为,年底正是完粮纳税之时,他急切需要制定应对民众拖税抗税的办法。十二月十三日,周长森在“灯下阅钱谷册籍”。十四日,又在“灯下阅《福惠全书·钱谷部》”。第二天,周长森即“谕各乡书办勒限完粮”。从这里不难发现,周长森这一时期的阅读基本上是现学现卖。有时这些阅读活动发生在施政日期以前,这些阅读就是施政的准备;有时,相关阅读活动发生在行政活动之后,这些阅读活动看起来是就是在为一些行政不当做补救。例如十二月二十日,白天,周长森“签催各里欠粮。晚阅《处分则例》”。这条记载表明,周长森为无法完成完粮纳税既定目标而焦虑,试图从书中找出一些答案。

这种急就章式的阅读,在周长森而言,也是没奈何的事。清代的行政体系并没有培训上岗再担任知县的环节。周长森匆忙担任知县,处理这些复杂情况,除去周咨师爷外,只能通过阅读与实践不断摸索。同治十年正月二十五日日记记载,“隆平劣生以催科时书差需索,欲乘此挟制官长,布散揭帖。爰翻阅《学校全书》,嘱两学训饬。改期于二十七日”。从中可见,《学校全书》一类书籍直接给周长森的施政提供了方案。由于这些刑律书籍一方面给他审理案件提供参考,另一方面也有助于他的施政规避风险。无怪乎他如此倚重书籍。从这方面看,周长森治理崇义县不妨称为“书本治县”。

官员的身份决定了周长森的阅读总是身不由己,无法进入纯粹自由的阅读世界,他的许多阅读不得不随着公事的转移而发生变化。譬如同治九年三月初一日,周长森抵达江西南康,开始翻阅《南康府志》,发现府志“载王文成《茶寮碑》。而本县《志》不载,疏漏甚矣”。于是赶紧抄录。这又是在为崇义县修志做准备。八月二十三日,周长森“检阅县旧《志》,抄录王文成《茶寮碑》及《盐法疏略》各种……”《莅官日记》所载周长森阅读方志事,多半是为了编纂新县志而做查缺补漏工作。看来,对周长森而言,往往是有什么工作读什么书,而他在日记中记载读什么书,也往往表明他正在或预备办理一件新的差事。

在为了公务而阅读的宗尚之外,可怜的周长森毕竟没有忘记自己读书人的身份,和许多清代文人一样,他为自己制定了一些自由阅读的日课。这些日课包括阅读《史记》《纲鉴易知录》《三国志》《全唐诗》等大部头著作。同治九年七八月间,周长森主要阅读《史记》,且每日标记所读卷次。不过,他似乎并不关心《史记》的文法,偶尔作论,也以人物品评为主。如七月二十五日日记云,“午后读《史记》,至《陆贾、叔孙通列传》,此二君为汉朝第一流人物,其智识高出绛、灌万倍,古今文人尚以此为法,所谓识时务者呼为俊杰也”。这种喜欢评点历史人物的做法,或许是区分读书人纯粹与否的一块界标。对周长森这样边缘性的文人来说,阅读带来切己的体验,可能才是他持续不断阅读的主要动力。甚至,阅读对周长森来说,有时候还具有治疗身心的功效。同治九年十二月初七日,周长森“阅《史鉴》,至‘唐太宗诛建成、元吉’,为之意境顿释。夫骨肉变乱,尚且如此,况其他乎?”。周长森之所以发出如此感慨,原因在于,这些天里,周长森遭遇门生上门索债闹哄的事情。在周长森看来,骨肉兄弟因为争权夺利尚且可以互相残杀,他与门生的纠纷又有什么看不开的呢?

总体而言,无论舟中读还是县署读,周长森的阅读难称广博。同治九年十一月十五日,周长森从本县谭姓训导手中获得《学政全书》见示,赶紧阅读一过。读“至‘搜访遗书’,知我朝文教昌明,度越千古,惜《四库书目》无从购买,而三阁珍藏久为煨烬矣,为之一叹”。通过《学政全书》,周长森才发觉清朝的文教昌盛,可惜,他连《四库全书总目》也无法买到。

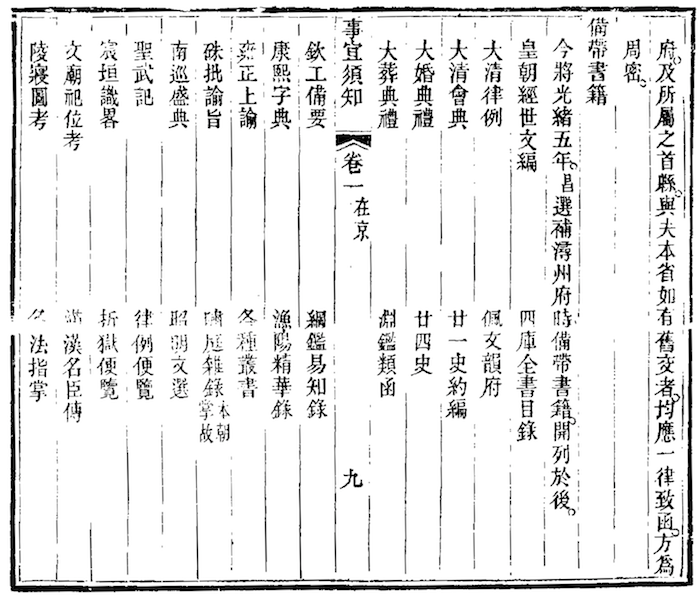

延昌《事宜须知》所载赴任的“备带书目”

周长森的阅读情况在晚清并非个案,而是具有相当的代表性。光绪五年(1879),满人延昌补授江西浔州府知府,他将自己携带的书籍一一抄录,包括《皇朝经世文编》《四库全书目录》《大清律例》《佩文韵府》《大清会典》《纲鉴易知录》《康熙字典》《渔洋精华录》《雍正上谕》《朱批谕旨》《啸亭杂录》等等。

这份书单至少包括50种书,此外丛书、经卷尚有不少,数量不可谓不少。这是由于延昌认为江西浔州地方偏僻,书不易获得,故而携带较多。此外,这份书单还记载了一些考试应用书籍如《钦定四书文》等等。延昌后来将此列入他所编的官箴书籍《事宜须知》中。《事宜须知》在晚清发行量很大,许多外放府县官员都以这书作为上任的指南,而这份晚清官员赴任时通行的行箧书目,就具有一定的代表性。书单中的《律例便览》《纲鉴易知录》《学政全书》《圣谕广训》《聊斋志异》等书,也是周长森经常性的读物。看来,周长森的阅读可大致反映晚清一般基层官员的读书情况。

二、诗文输出与艰难的“文学下乡”

周长森的阅读带有强烈的功用目的,不仅体现于他的阅读主要服务于日常施政,也在于他的阅读明确地指向了写作这一目的。对周长森而言,阅读是写作最好的催化剂。无论做文章,还是写诗,周长森都十分自觉地先读再写。在这个过程中,诗文典范不仅是阅读的对象,也是写作的导火索。读物作为周长森写作的指南,留下了确定性的证据和痕迹。《莅官日记》中包含许多周长森创作诗文的记载,展示了他试图将个人的文学创作融入地方社会之中的努力。可惜,对一个偏僻的地方而言,这种“文学下乡”的举动面临许多困难。日记记载周长森继续文学活动的诸多不利因素,反映了坚持文学理想的不易。而这些诗文也成为他在偏僻地方继续文学事业的写照。

周长森并非专门的古文家,但需要写作时,他常常能通过即时性的阅读,完成高效转化,最终结构成文。例如,在同治九年六月十四日、十八日两天的日记中,周长森都提到曾经阅读《古文汇纂》。周长森这两次阅读古文并非为了消遣,而带着极强的写作目的。此后十九日、二十日、二十一日、二十三日、二十八日、二十九日,周长森分别作了五篇文章《重修文塔记》《重建兵刑工三科房记》《重订书院章程记》《禁斗狮说》《上堡李盈浩再建石桥记》《重建署西厅屋易名金粟堂记》。周长森在崇义县任知县,正值太平天国战乱之后,百废待兴。战后的重建包括一系列土木工程,需要许多文章润色。周长森的许多文章也都是诞生在这样的重建事业之中。六月十九日,在撰写《重建署西厅屋易名金粟堂记》当天,周长森还在日记中写道:“雨中读古文铭传,各作清韵,琅琅与芭蕉点滴声相和。”点明了他为文运思的场景,透露了他对于政事和文章均感满意的自得心态。在这场雨声中,周长森体会到政事与文事相和,故他自己也颇感怡然自得。遗憾的是,周长森这些仓促写就的文章价值不大。然而,在周长森而言,这些文章本就是政务催生的结果,服务于眼前的具体行政事务才是这些文章创作的首要目的。在地方性文献尤其是方志中,类似周长森创作的此类“记”文大量出现。这也提醒我们注意:晚清许多的文章是诞生于这样的写作氛围。

周长森对文章也有自己的追求,可是过于频繁和大量的公文写作,让他来不及细细思考文章笔法。他对文章的感悟和体会也往往以一种粗线条的姿态呈现。试看周长森的日常评文,如同治九年正月十四日,“阅《南安府志》。新修者手笔太弱,‘列传’全用原稿,不加剪裁;其刻极讹舛,指不胜屈”。这些出自日记的散漫评点话语多为印象式的,表明对周长森而言,批评文章以直观的印象对付足矣,而不必细与论文。周长森之所以如此评文,可能由于时间仓促,也有可能由于日记本就随意写作。不过如果考虑到日记中详细记载大量诗歌,那么,背后的原因应当在于,对周长森来说,诗歌比起文章而言,更为重要。当然,文章的应用范围丝毫不比诗歌窄。在短短一年多的崇义县知县任上,周长森花费大量时间修纂地方志。尤其是同治九年十月底,周长森的文字输出即主要在写作县志物产、风俗、赋役、职官志、艺文志等等。可惜,可能因为这些文章篇幅太长,周长森并没有在日记中一字一句抄录这些文章。不过这却再度表明,就晚清读书人而言,诗歌因其篇幅短小和语言精炼的优势,仍是最为重要的文学体裁。

同治六年《崇义县志》(汪宝树等人纂修),国家图书馆藏

与文章不同,诗歌有着更为私人的属性,是表达个体性情更为自由和方便的文学体裁。对周长森这样的清代基层官员而言,人生始终在路上,行旅是生活的常态。对周长森这样仆仆风尘的基层官员文人而言,他的相当一部分诗歌也是“在路上”诞生的。以《北上日记》为例,在不适宜读书的陆路行程中,周长森创作了不少诗歌,其中尤以题壁诗较为突出。同治六年五月三日,周长森抵达李家庄,读到旅店壁间某女史诗,觉得“清婉有致”,于是赶紧抄录下来。其中江都汪子仪的诗歌勾起来他的回忆,于是赶紧在壁上题诗一首,末联云“为问丁吟诸女伴,挥毫亲见有谁曾?”第二天,周长森行抵半城旅舍,吃了麦饵瓜蔬。又不禁题壁云:“蒲香谁泛酒,食饱又长征。佳节中天届,劳人触热行。狂风迷日色,崩石走雷声。问询入山路,崎岖第一程。”他把一路的行旅概况描摹而出。就这点来看,诗歌源于旅途,诗歌创作在路途上,而诗歌最终也呈现于旅途中旅舍的墙壁上,最多在行旅日记留下一份副本。对清代第一流的诗人,或者想在诗坛努力奋斗的诗人来说,他们在此可能面临极其艰难的写作困境,即“选取日常题材来写作是无可选择的选择。可写作一旦沉溺于日常生活的庸常,就是自我超越的绝对障碍,这时,如何抵抗日常经验对诗歌的风蚀就成为摆在诗人面前的首要问题”。(蒋寅《生活在别处——清诗的写作困境及其应对策略》)但对周长森这样的文人而言,他从来不把这种生活化的诗歌写作视作难题,因为他从不反思这种写作有什么问题。对周长森来说,诗歌从旅途而来,诗歌也回归旅途。他在写这些诗歌时,一点也不担心过于沉溺于庸常的生活,而仿佛有些享受地沉浸其中。

对周长森而言,诗歌写作是一项孤独的事业。他在崇义的诗歌,大半都在路上创作。就是在这种状况下,在崇义任知县时,他的诗歌遍布崇义大大小小的地方。例如同治八年十二月二十三日前往尚德里查验命案等,度过五爪岭等地,即有《途中偶成》《雨中度五爪岭》等诗。其中《途中偶成》诗第三联云:“村农夹路看官长,野店逢墟闹里邻。”颇为纪实。这些诗作多诞生于办理公务路上,以艺术成就而论,固然不佳。但就周长森个人而言,诗歌却忠实记录个人的行踪,也一并记载了施政的举措。如同治九年正月十二日日记云,“课僮插芙蓉十余枝于河侧;园东修竹,为荆棘缠蔓,芟之;移桃树种于庭南,补地之隙”。此时周长森修葺县署园圃,日记即载有四首《即事》诗,记录此事。其中第三首诗云:“呼僮剪竹插桃枝,位置园林四面宜。别有扶良锄恶意,删除荆棘莫教迟。”周长森所作的诗歌与日记均记载此事,可以视作经营园林的两种文体。这一事件既用日记的闲笔端记载,也一并通过诗歌写出,可见,在周长森心目中,诗歌与日记一样,同样是日常文字输出不可或缺的渠道。于是,周长森的文字输出的两项日课就摆在面前,一是日记,一是诗歌。他的日常文字输入,就是那源源不断的阅读。围绕文字,周长森不断输入,不断输出,努力维持日常文字世界的一种平衡。

在很少有机会和人交流诗歌、文章的崇义县,周长森孜孜不倦地从事文字工作,一方面写作私密的日记作为备案,另一方面,小心翼翼地维持自己的文学世界。从日记记载来看,周长森的诗文创作在当地没有激起任何反响,在文学史上,更无法占据什么地位。无论他在日记中如何自得于自己的诗文,都只是个人的独白。对周长森这样的基层官员文人而言,他前往崇义县本身可视作一次“文学下乡”,可惜并不算成功。离开崇义县之后,周长森的文学交游似乎重新恢复。例如,同治十一年辞官以后,他曾给浙江石门人吴朔的《得秋山馆诗抄》作序。

三、联语作为“皇权下县”的文治手段

崇义县位于江西西南边陲,明正德年间始析上犹、南康、大庾等地置县,隶属于南安府。散落于这座崇山峻岭之间的崇义县文风并不盛,故而在这样的县城推行文治,所谓的“文学下乡”很难行得通。通观周长森《莅官日记》,其与当地士绅诗文往来甚少,诗文在陶冶性情方面的作用多止于自身。不过,这部日记却保留了大量的联语,这些联语完整地参与了周长森在崇义县的施政,并成功地嵌入了崇义的山水之中。作为一种相对边缘的文学样式,联语由此承担政教渗透基层的功能,无形中也起到“文字下乡”的作用,也不妨视作“皇权下县”的文字反映。

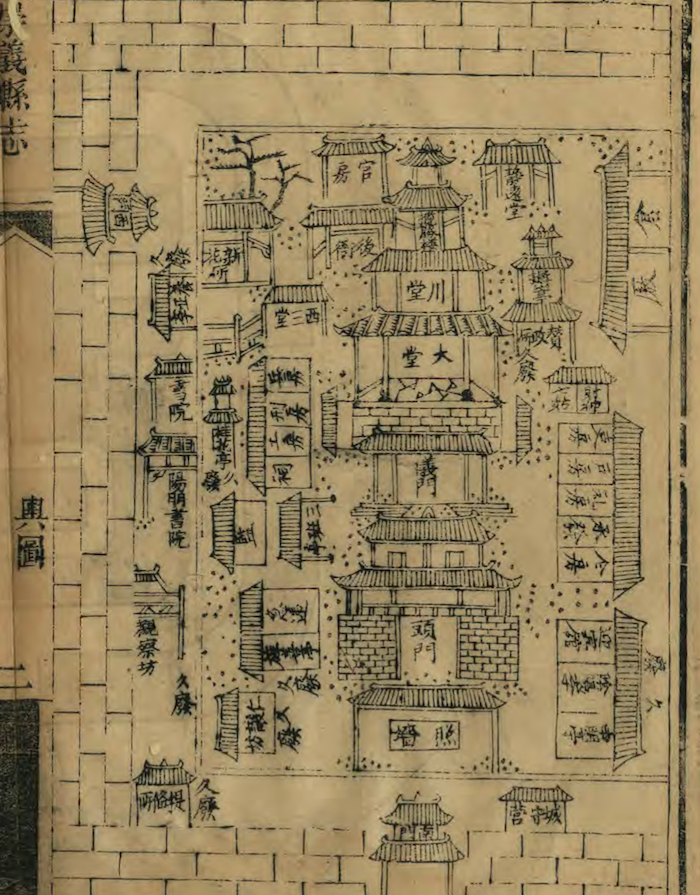

《崇义县志》所载舆图可见崇义县的丘陵地貌

清代是中国对联发展的鼎盛期,无论创作还是对联的研究都取得丰硕成果。许多著名文人均参与到对联创作中,并编撰联语集、联话集。清代对联风行的背后,前人认为有三方面主要原因,分别为:“元明以来小说的流行带动了对联的传播”、对仗启蒙读物“推动了对联的发展”、“对子摊的流行”。清代的联语也呈现出四个新的特点为:“越写越长”“越写越巧”“使用越来越普遍”,以及对联独特的整套声律规则发展得愈发完善。(余德泉《中国对联通论》)前辈学者已经注意到清代对联写作日常化的新趋势,并将背后的原因归结为元明以来通俗读物的流行、文化行业(如对子摊),实则已经注意到明清通俗文化的流行对对联兴盛的重要影响。但这种分析主要考虑对联的阅读和使用者,并未集中关注对联的创作主体。在明清对联的消费者一端,是随着识字率提升而日趋广大的能识字的民众;在明清对联的创作者一端,则是上册及中下层广大文人的创作,其中尤以基层官员文人的创作最为关键。如果排除掉文人出于文字游戏所作的大量对联外,如周长森这样的基层官员文人,创作对联就主要是为了适应基层治理体系。

周长森上任之后的重要举措是重修书院。在规划书院复建过程中,为书院各处场所拟对联,也成为他的分内之事。同治八年十二月二十三日,周长森在下乡视察工作的轿子中,周长森拟好了书院对联。对周长森来说,对联往往应工程而生,工程完工前,联语早已预先准备。周长森在任内重修崇义县署,其中西花厅十三日动工,定于十九日寅刻上梁。三月十八日日记中记载:“署前丹桂一株,婆娑数百载,拟工竣名之曰‘金粟堂’。作楹联云:‘丹桂四时荣,生粟生金,是天地养民根本;青山千古在,谁宾谁主,借烟霞遣我吟怀。’亦见余之作达矣。”这种作对联的行为,也往往能衍生出诗歌创作,有时甚至可以为作诗起兴。在金粟堂中,三月十九日,周长森在署前清坐,即得诗一首,其中一句云“作吏此生难免俗,入山非隐竟能深。”所抒发的情绪显然是昨日情绪的延伸。在此,联语不仅在体式上成为诗歌的前导,在情感宣泄上也为诗歌作了铺垫。当然,有时候,对联也可能是诗歌创作以后诗思余绪的产物。同治九年十月十三日,李少文请周长森题《庾岭探梅》《芝草重生》二图。周长森题诗以后,意犹未尽,“复作楹联赠之,曰‘青莲老去饶吟兴;红豆春来系远思。’”联语在此就成为诗歌的尾巴。

同治年间崇义县署的基本格局

比对联和诗句更为轻松的创作,是题写横额,或一字,或俩字,或三四字不等。同治九年五月二十三日,“‘金粟堂’额成,长联亦至,空斋默坐,觉‘山静似太古,日长如小年’二语,确切此境”则表明,联匾的经营是物质建设,所带来的成效却是一种精神享受。以联匾等命名之后,这方空间就属于作者。无论记事或是作文,这一方天地从此都有了明确的标记。周长森命名心范斋、金粟堂等之后,日记中即有“静坐心范斋”(八月十四日)、“金粟堂桂花盛开,香气喷射”(八月十七日)等记载。通过联匾命名,这些景观也因名而生意,最终成为吟咏的对象和媒介。如九月二十四日日记,周长森即作诗《夜坐心范斋书怀》。

《莅官日记》中之所以记载大量的联语,除去上述所载周长森个人喜欢作联,联语具有丰富的意涵之外,还与联语在清代已经渗透到社会生活的方方面面,在人际往来和社会关系中占据不可或缺的位置有关。

和诗歌一样,对联也是相当重要的社交媒介,清人日记中关于往来赠送对联的记载极为频繁。在周长森《莅官日记》中,如同治九年九月十一日 ,“午后,宴幕客于心范斋。作各处楹联”。对联在此是作为一种礼物,在社交圈内传播。对联的赠送,因而也成为周长森有意识地经营地方人际关系的重要手段。同治九年十一月二十四日,周长森连写四副楹联,其中两副赠送给书院刘山长,一则祝刘山长八十诞辰,另一联则在赞扬刘山长之余论及二人关系为“蓉江诗为旧交吟”。此外两联,一是赠送给桶冈监生朱涌泉,另一副对联则赠送铅厂处士罗二桐。其中有的是祝寿,有的则纯是勖勉。这表明,对更为基层的读书人而言,对联是维持关系的有效媒介。

对周长森而言,许多对联是被动的产物,另外一些对联却是有意为之的结果。以过年时所需的对联为例,一方面这是传统年俗的规定性内容,另一方面,周长森也借此推广春联。同治九年十二月二十四日日记云,“课家僮书春联,各拟新语”。十二月二十七日,“制春联,命家僮书之,粘于内外楹。命各庙及科房皆张灯庆贺,以地方僻陋,稍化以文明,为升平景象也”。周长森日记提及“化以文明”,未知具体所指,可能隐含的意思是,崇义县城偏僻,一些地方甚至没有贴春联的习惯;另一层意思则是他意在通过春联内容宣示教化。当然,与春联配合发挥文明教化作用的,还有衙署各房张灯庆祝,共同营造出的其乐融融的升平气象。

周长森所作大多数联语的教化功能都是较为隐晦的,希望在潜移默化中发挥作用。不过,另有一些联语则与地方事务密切相关。

对周长森这样的地方官员来说,创作对联不仅是为了制造礼物,而且也是一种行政事务。有相当多的对联即来自崇义县民众的请托,民众在完成地方建设工程(修庙立学、修桥铺路等等)之后,为了给这些工程寻求官方庇佑,往往请其办理。同治十年三月二十八日,周长森住在万寿宫,“寺下又真君庙,土人醵钱修辑,廓而大之,以匾联为请;余诺之,且允作记刊碑”。一个多月以后,周长森果然遵守诺言,为许真君庙题写联匾。同治九年五月初六日,周长森接连作了五副联语,包括绅士杨仁琛修路建“镇崱楼”,地方人士修建许真君庙,地方名胜通安阁、青莲庵等。联语由此成为表彰地方绅士参与地方治理的重要手段,也成为地方建设工程所不可获取的文化符号。

在成功处理地方事务之余,联语还成为周长森记载这些事务的重要标记。同治十年三月二十三日下午,周长森处理了崇义秀罗村的一桩同族恶性讼案。事情的起因是秀罗村王氏为村中巨族,后代分为三支。其中上村一支有南宋时期的古坟,坟旁有大树被风吹折,于是砍伐树木。下村的王氏则认为树旁的地方是他们的“社”基,坚决不肯让步。下村村民还在王槐珠带领下,携带军械威胁上村。于是上村人前来县衙控诉,周长森原拟调解,不料下村也来控诉。于是,周长森奔赴两村,对着数百人当堂断案。最终通过谱牒文献查明“坟无碑,社无界”,于是断令上村占有地基,但不存在“社”;上村可以祭拜古坟,但不可再葬,树木砍伐后不能再种。两村百姓对此心悦诚服。这场持续数十年的争斗也就此画上句号。定案以后,周长森“命两造各立一旁,族证举觞为礼。饮毕,赠以联句,云‘木本水源,三族联为一气;上和下睦,片言永定千秋。’跋云:‘同治十年三月下浣,余以公事抵秀罗。适王氏族众以小嫌涉讼,为之冰释。爰举俚语,成二十字赠之。俾三族各制一联,悬诸祠宇,庶几世世子孙,毋负长官之厚望也。’”此时周长森制定的对联,无意中承担了三项功能,第一,承担了官方案件调解书的作用;第二,在王姓三族内起到契约文书的作用;第三,成为秀罗村王氏三族集体记忆的元素。

与诗文所呈现的周长森的孤独的文学世界相比,对联在周长森执政崇义县的过程中,显然扮演了一个更为丰富多彩的角色。对联不仅帮助周长森经营与地方绅士的关系,也深度参与他在崇义的各项行政工作。这些对联显著地展示在地方重要的遗迹和其他景观中,成为周长森宣示权威,推行教化的手段。而民众从简明扼要的对联阅读中,也能部分感知行政的趋向。即便他们仅仅只能“观看”对联,也将从对联在场所中的重要位置生发尊敬之情。对联由此成为基层官员与民众为数不多的文字沟通管道,也因而镶嵌在基层日常行政运作中,参与了政教的宣传教化活动。

四、处于文学边缘的知县阅读的意义

同治年间,就文学世界而言,周长森无疑是一位边缘人物;就政治世界而言,周长森在崇义县却是当仁不让的中心。政治领域内的中心与边缘视角,用于研究周长森的日记,很有可能走向一个历史学的问题。若从文学角度考察周长森的日记,则这位文学边缘的知县的文学活动却又乏善可陈。然而,如果将这位文学边缘的知县的文学活动置于他整个的“文字世界”之中,则可能见出对历史和文学研究均有启发的题目。

首先,周长森的文字世界既能反映主流文学世界与“杂字世界”的交流状况,也有助于看清它们之间的隔阂。这就为重新思考明清识字率问题,提供了一条新的可能出路。

一般民众的识字率问题是明清研究长久不衰的话题。研究者可能普遍预计这样一种立场,文字不仅是庙堂的,也是属于民间的。于是,一道鲜明的阶层分界线就轻而易举地划分而出,那些参与科举考试的人,显而易见地被划入识字的群体,被列入识字群体的统计数字之中。这种划分简明扼要,却也让科考路上的读书人被之后的研究搁置一边。人们转而关注“不识字”的民众,从杂字、日用书等角度,考察科考以外百姓的文字世界,即人们更愿意关注费孝通所言的“文字下乡”问题。如果以传统的庙堂和江湖来划分这种研究的分界,似乎科考路上的群体属于文字世界的庙堂阶层,而科考以外的一般民众是文字世界的江湖人士。在一种研究眼光普遍“向下”的时代,此类倾向无可非议。可惜,在识字率问题上被边缘化的读书人群体,同样有他们的关于文字的问题。这些读书人中只有很少一部分被纳入文学研究的范畴,而更为广大的读书人群体,同样从事许多文字工作。他们也写诗,也作文,然而所作诗文看起来是在文学世界的边缘,而最终的输出对象又恰恰是一般所谓不识字的民众。这就赋予这部分人的文字以独特的价值。这部分人可能是知县、衙役等等,他们的文字贡献,既不属于主流的文学世界,也不属于民众的杂字世界,却又游走二者之间。这种边缘属性,令知县等人(如周长森)的文字世界别有魅力。就主流文学世界而言,这些文字是可以视作“文学下乡”活动的产物,是主流文学世界在基层的展演;就民众的杂字世界而言,这些文字又是“文字出乡”的反映,即这些文字能够部分折射民众的基本生活面貌。

其次,周长森的诗文世界反映了文学史中被遮蔽的一些情况。周长森的诗文创作为解读县级以下地方的诗文创作、诗文流通提供了鲜明的材料。就周长森而言,这些诗文渗入地方相当困难,大多数的诗歌因而沦为个人的自娱自乐。就日记所见的材料看,无论图写山川,还是宣扬政教,周长森的诗文并未在崇义县引起什么反响。这表明,文学史所呈现的清帝国文学世界,在偏僻地区很难下沉。在文学领域,我们或许可以说,清代存在“文学不下县”的状况。类似周长森这样的知县,就是主流文学世界流通的最后末梢。因而,这些文学边缘人也有可能成为探测文学中心动向最敏感的部分。

如此一来,利用周长森的阅读书单,也可能挑战一些传统文学史知识。由于文学史普遍关注主流文学世界的变迁,故论及乾嘉以后的诗坛,人们多以“性灵派”“肌理派”等大的诗学流派统摄,至于晚清,则是宗宋诗风和“同光体”波澜不已。然而,在文学史关涉的主流诗文世界之外,中下层读书人诗文好尚可能大不一样。例如,周长森即特别喜欢性灵派诗人的作品,其中尤以蒋士铨(1725-1785)、张问陶(1764-1814)两家为甚。同治九年正月二十七日,“午后,翻《忠雅堂集》”。此后的三四月份,周长森均在阅读张问陶的诗集。四月初十日,“读《船山诗卷》”。四月十四日,“读《船山诗集》。船山先生生于乾隆甲申,前予六十年,其宦迹终于莱州知府”。四月十六日 ,“阅《船山诗集》”。四月十九日,“读船山《药庵退守诗编》”。当然,周长森对袁枚诗集也比较喜欢。同治九年闰十月十五日日记云,“灯下检得《随园诗集》,阅七、八两卷”。可见,袁枚诗集久已在他行囊。如周长森这样的中低层文人的诗文宗尚,表明性灵派诗歌的影响在袁枚等人之后,仍有强大的影响力,晚清诗坛并非完全是宗宋诗风和“同光体”的天下。

再次,周长森“文字世界”里的联语输出,为研究晚清地方文治提供了一扇窗口,同时也为联语在古代文学研究中占据位置提供了证据。联语在清代特别繁盛,就外部因素而言,可能与清代社会治理日趋完善有关,各类物质建设和社会事务的处理最终可能都离不开联语收束;就内部因素而言,联语和诗歌在体式和传情达意上存在诸多相通之处,清诗的繁荣可能带动了联语的兴盛。更为重要的原因可能在于:联语位于“文学世界”与“杂字世界”的交互地带,为精英文人和普罗大众之间建立文字联结提供了重要的通道。正如程艾蓝(Anne Cheng)在《中国思想史》绪言所说,“汉语文本就是一块布匹,需要读者适应其中反复出现的纹路。它如一把梭子在同一块经纱上穿来复去,给人不断重复传统论调的印象。我们需留意它一点点描画出来的图案,因为这正是其幽深之处。”在明清文化语境中,联语可能就是这样一块特殊的布匹。精英文人大量使用联语,普通民众也参与联语的观看与写作之列,证明联语是清代“普化凡庶”的有益工具,联语的这项重要功能可能为许多文人把握到了。

将日记这种特定文献视作理解世界的普遍基础,固然不对,毕竟,日记并非解码万物的万能钥匙。然而,如果在文学边缘深究周长森《北上日记》《莅官日记》的意义,则它的确反映了晚清一类官员文人独特的“文字世界”。

本文系国家社科基金重大项目“中国近代日记文献叙录、整理与研究”(18ZDA259)阶段性成果,由澎湃新闻(www.thepaper.cn)首发。作者单位为华中科技大学人文学院。