刘亚秋|中国社会记忆研究的两种取向

本章所讨论的对象和第五章有部分相近,在讨论议题的深度上,表现为对上一章的推进。这是由中国学者的口述史研究和记忆研究之间的密切关系决定的。中国社会学界对社会记忆的研究从1990年代中期开始,以孙立平等人的“二十世纪下半期中国农村社会生活口述资料收集与研究”项目小组的研究为标志性起点。迄今为止,经历了20余年的时间,学界的记忆研究近年来呈现一股热潮的景象,参与的学科较多,如社会学、历史学、文化学、新闻学、档案学等,也有了数量可观的成果。本章立足于社会学领域的记忆关注,观照到与社会学密切相关的其他成果,尤其是历史学以及文化研究的一些记忆研究,并试图在此基础上总结这20余年中国社会记忆研究的特点以及可以继承的传统。

记忆的社会研究自1920年代哈布瓦赫提出集体记忆理论以后,越来越成为社会科学研究中的一个重要传统。在西方,经过一段较长时间的沉寂之后,记忆和记忆研究在1980年代重新焕发光彩,代表性的成果如皮埃尔·诺拉的“记忆之场”研究,阿斯曼夫妇的文化记忆研究,等等。在中国,社会记忆研究的起步较晚,但在1990年代中期就已经开始,并形成了一些影响至今的传统。钱力成、张翮翾认为,中国的记忆研究可以划分为三个视角:国家权力视角、社会群体视角和历史变迁视角,相应地,中国记忆研究的特点是:国家在场、底层立场和制度变迁。本章试图重新梳理中国既有的文献,通过分析社会学对特定群体的记忆研究实践、人类学视域下的记忆与文明问题、记忆视角下的社会史研究三个领域,讨论中国记忆研究所具有的鲜明的权力取向和文化取向两大特点。

一、对特定群体的记忆研究

对特定群体的记忆研究,是中国社会学对记忆研究的一个重要贡献。所谓特定群体,在这里是指那些经历过重大历史事件的人群,如孙立平等人的土改口述史研究,讨论的是在农村经历了土改的农民的口述历史;王汉生等人的知青集体记忆研究,讨论的是经历了“文革”时期上山下乡运动的知青的历史回忆。

(一)对土改/集体化时期农民口述史的讨论

孙立平等组织的“二十世纪下半期中国农村社会生活口述资料收集与研究”,旨在“对长期以来相对空白的民间历史资料进行搜集和研究,进而深入理解中国农村那些最普通的人们,在长达50年的时段中,在革命与宏观历史变迁背景下日常生活的状况、改变以及他们对于这些经历的感受、记忆、讲述和理解”。其访谈的重要对象就是经历了土改这一历史事件的农民(包括男性和女性)。该系列研究可简称为“土改口述史研究”。

有关土改口述史的研究,最重要的成果是方慧容的“无事件境”研究,她提出的“无事件境”概念影响较大。方慧容将“无事件境”理解为传统农村社区的一种社会心态,即一个事件与其他事件混杂在一起,并且经常互涵和交迭在一起,是一个没有边界、没有区分的模糊区域,如同水中的水滴。这一概念是通过与现代人的“事件感”相对照而提出来的。这一概念典型地表现在曾经的童养媳贾翠萍(访谈时76岁)的讲述中:她受过很多苦(5岁做童养媳、婆婆不许她串门,还经常用针扎她……),但面对访谈员,她又说不出怎么苦,出现了“无事可述,无苦可诉”的状况。“婆婆用针扎”这一事件,呈现为“无事件境”:这类事件经常发生,经过时间的沉淀,就像蓄水池里循环流动的陈水,早已既混沌又乏味了;在这种状态下,事与事之间是互涵和交迭的。在这一基础上,方慧容还分析了“无事件境”在其他村民讲述中的表现形式,其核心特征是“事与事的互涵和交迭”,呈现的是一种循环的时间观,因此,村民对于重大历史事件发生的确切时间的记忆是模糊的。通过对比描写该村的《“穷棒子”之乡斗争史》(1976年)的线性时间观,这一特征就更为突出。《“穷棒子”之乡斗争史》的叙事是线性时间观,它是现代性的产物——调查研究和“诉苦”实践的产物,更是一种权力实践的产物;而很难说“无事件境”是一种权力关系的产物,它应该是农村社区经由文化积淀而成。

不过,“无事件境”这一概念还多停留于一种现象学的描述层面,而对于其背后的文化之因讨论得不够深入。此外,方慧容还以“无事件境”概念反思了以发现“真相”为目的的“口述史”调查方法。“真相”本身是建立在一种线性时间观下的,来自“调查研究”的追问,在这里,发挥作用的是“求真”的权力。“无事件境”则是在循环时间观下,对于重复性事件的一种回忆体验,它提供的并不是有着确切时间地点的“事实真相”,而是一种情感上的强度。在“能白话”的人的口中,这些重复性事件会传达出它给人们带来的鲜明而深刻的印象,在效果上也往往会制造出“共鸣”,它的主要功能即在这里。

方慧容讨论了“无事件境”与“求真”权力观下的“调查研究”遭遇后的“窘迫和不适”,不仅在于后者破坏了农村人的生活节奏,还在于它会使村民被迫卷入“自证”和做“证人”的“麻烦”,后者涉及资源的分配等问题。关键问题还在于,习惯于“无事件境”记忆的村民对于明确了时间和地点的“事件感”不敏锐,导致村民的证词充满了“隐瞒”和“做伪”的痕迹,这极大地影响了村民的心态:一方面感受到“作证”的压力,另一方面又不知所从。因为“无事件境”下的村民记忆中不存在调查者所欲找寻的那种“事实真相”,而只有一些“扯动的片段,一片互涵和交迭的汪洋,那里有他们的痛苦、安宁和快乐”。

概言之,方慧容的“无事件境”概念是1990年代以来中国学者在探索口述史研究与社会记忆研究实践中的一个突出贡献,在史学领域也有着较大的影响,例如赵世瑜对它的评价。迄今为止,它仍然是这一领域中弥足珍贵的研究传统。

孙立平等人的口述史项目的另一个重要成果是郭Yuhua对骥村女性口述史的研究。其主旨在于通过骥村女性的讲述,记录和分析她们在农村集体化过程中的经历和记忆,以及这些记忆所表达的特定历史时段的社会与文化内涵。这一研究还立意洞悉集体化作为一种治理过程的复杂与微妙之处,即它如何改变了女性的日常生活,并且如何重新塑造了她们的心灵。

郭Yuhua指出,女性对重大历史事件的记忆常常处于一种散漫混沌状态,没有确定的时间脉络和清晰的逻辑关系,而且是非常个体化的,与宏大的历史过程有着相当的距离。但她们并非不能讲述那段亲历的历史,只是不能用通常被正式认可的话语讲述。实际上,她们是在用身体、用生命去感受并记忆那段历史的,她们绝非隔离于那个特殊的历史过程,而是与之血肉交融、情感相系,并且那一过程从根本上改变了她们的生存状态。

可见,郭Yuhua对“无事件境”概念的补充,在于概述了女性记忆的特点:讲述与切身体验相关的事情,如劳动的苦、育儿的艰难以及饥饿等。而男性的记忆与她们有所区别,男性对于“重大历史变迁事件和公共事物”(例如政治动员、土地转移和家庭财产计价等问题)有明确记忆。

郭Yuhua的女性叙事研究中事实上也包含了方慧容所谓的“无事件境”记忆特征。郭Yuhua理解的“无事件境”概念是指女性对于其熟悉的“家事”,例如婆媳关系以及女性熟悉的“疼痛”感受等,甚至无话可说;即便其在“过日子”中经常发生,但因大量日常生活的细节无序地混杂在一起,没有清晰的时间次序和界线,似乎看不出与重大历史过程的意义关联。但郭Yuhua的讨论并没有立意去追踪这些记忆与重大历史的分离程度,甚至与之相反,郭Yuhua追踪的是女性记忆与重大历史之间的关联意义,这势必导致方慧容和郭Yuhua对于“无事件境”记忆在深层次看法上的不一致。方慧容的“无事件境”尽管在女性讲述中表现得十分突出,但“无事件境”并不是女性记忆的独有特点,方慧容认为,这是中国传统农村社会独有的社会心态。

值得一提的是,郭Yuhua对国家权力的作用以及权力的对张关系讨论得较为充分。她在上述研究中发现,骥村女性对“劳动红火”(特指大家伙凑在一起,过集体生活)的记忆较为充实,还包括集体劳动中的“有趣逗乐的事情”,这是属于她们精神生活的振奋和欢娱。但郭Yuhua把这一欢乐视为“幻象”:农业合作化中女性走出家庭参加集体劳动并非真正地从“私领域”进入“公领域”,这一过程其实是从一种被支配状态进入另一种被支配状态,是从家庭与宗族的附属品成为集体与国家的工具的过程。

这一研究讨论了权力对于女性记忆的影响,而对权力之外的因素缺乏一定的反思;讨论了权力之下集体记忆的形成,而对个体记忆缺乏一定的反思。尽管郭Yuhua提到“被支配者并非全然被动的受者”,而是一种“共谋”,对“支配”做了创造性的理解和解释,这可以说是一种支配过程中被支配者主体性的发挥,但总体而言,这一研究是忽视个体主动性的。如郭Yuhua所说,记忆本身具有复杂性:“人们记忆和讲述中的历史,如同晦暗而浓厚的迷雾,或许我们永远无法彻底洞悉其中历史的真实存在,但若放弃穿透它的努力,便无从理解其包含的历史真意。”如果仅从权力角度去试探“穿透它的努力”,还是有所局限的。

郭Yuhua曾明确指出从权力和“社会结构”角度去揭示“苦难”的深刻根源的必要性。这一社会结构在她的讨论中意指:所研究个体的结构位置、劳动关系、经历体验、对政治行动(比如罢工)的态度等一系列因素。这一主张背后带有很强的布迪厄色彩。布迪厄的一个基本主张是:个人性即社会性,即最具个人性的也就是最非个人性的,许多最触及个人私密的戏剧场面,隐藏着最深的不满,最独特的苦痛。男女众生但凡能体验到的,都能在各种客观的矛盾、约束和进退维谷的处境中找到其根源。郭Yuhua还受到米尔斯将个人痛苦与社会结构进行关联的主张的影响。无论是布迪厄还是米尔斯,都对个人问题做了超越个人范围的解读,这是社会学的基本假设,但个体的复杂性有时会因为我们学科的模式化思维而导致我们对其无法完全把握。

总体上,郭Yuhua的记忆研究一直强调“自下而上”的视角,以及来自底层的反抗。她通过讨论斯科特“对权力关系与话语的观察”,讨论底层苦难与隐藏文本之间的关系。郭Yuhua也注意到权力溢出的部分,即底层人们与权力的“合谋”,指出葛兰西的霸权概念忽略了大多从属阶级能够在其日常物质经验的基础上,对主流意识形态进行洞察和去神秘化的程度。而如何对底层的“去神秘化”能力做探析,仅有权力视角是不够的,还需要文化等视角。

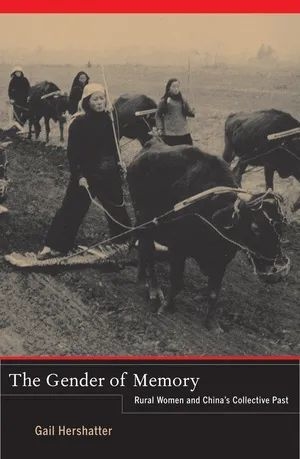

贺萧也采用口述史方法,在1996~2006年收收集了72位关中和陕南村庄60岁至80多岁的老年女性记忆的生活史,讨论了20世纪五六十年代陕西农村集体化过程中,性别与社会主义国家之间的关系。她的一些发现与郭Yuhua的类似,如相比于女性,男性更严密地遵循着官方用语和历史分期,并极少讨论私人生活。她指出,这些农村女性的私人叙述/记忆也塑造了一种进步叙事,并期待在当下能够获得关注。这部著作除使用权力视角外,还涉及大量中国本土性知识(文化问题),如关于“接生员”的讨论,较为丰富地展现了特定历史时期女性群体在权力影响下的生活世界和她们在特定文化生活中的精神世界。