乾隆珍藏的西洋钟 200多年后“警铃”依旧

文/黄玉璐

像一阵西风轻抚檐下响铃,叮叮当当,清脆而更富韵律,如奏乐章……

悦耳声响盈贯于北京二环内的保利艺术博物馆,彼时是10月15日下午3点,“弘历的世界II”特展的所有观展者都将目光投向四周,用耳朵追寻铃声的来处。

时隔近300年,这座乾隆御藏葫芦钟,只要上了发条,通体金黄、点缀繁饰的它依然精准报时、运转自如,让百年前长驱直入的“西风”历历在耳。

图/保利艺术博物馆

意大利传教士郎世宁所绘的《纯惠皇贵妃油画像》,以及展览现场诸多中西合璧的展品,则让旧时“西风”历历在目——颜料、技法远道而来,又顺应东土国情与皇室口味“中国化”。

纯惠皇贵妃油画像 图/保利艺术博物馆

让不少参观者惊讶的是,以保守腐朽著称的清廷,并没有常言中的封闭,而是研究者所说的“收关而没有上锁”。

但清廷对西方文化、工艺的倾慕,没有转化成生产力。

“中华帝国只是一艘破旧不堪的旧船,只是幸运地有了几位谨慎的船长,才使它在将近150年期间没有沉没……”乾隆年间来华访问的英国使者马戛尔尼如此写道。

如果没有康熙、雍正、乾隆这三位老船长呢?

珍宝重现,钟声回荡,结束不久的此次特展想把问题抛给观众:在今天的全球化时代,我们如何掌握文明交流的航向?

清廷“全球化”往事

英国的机芯,巴洛克的建筑,法国宫廷标志性玫瑰花雕刻,最顶端是枚大葫芦,镶着亮闪闪的“大吉”二字……

如此一座铜鎏金葫芦钟,融合了中、英、法三国审美,流光溢彩。时隔两百多年,经过调试,葫芦钟依然可以“转花转水”,声响琳琅,吸引不少观众都涌向玻璃橱窗,拍照录像。

清乾隆御制铜鎏金转花转水法大吉葫芦钟 图/保利艺术博物馆

这座清乾隆御制珍藏的葫芦钟,还只是清廷“全球化”藏品的一瞥。

在此次展览中,文史专家最为聚焦的是《纯惠皇贵妃油画像》。它被专家公认为已知世界唯一私人收藏的郎世宁油画后妃肖像。郎世宁是乾隆年间的意大利传教士,他使用的绘画技法材料是坦培拉(Tempera)——一种诞生于欧洲、被认为是油画源头的绘画体系。

西方绘画中的透视法,注重光影明暗对比,但中国皇帝不喜欢荣光下的阴影,郎世宁便通过正面平光的漫射,描绘出皇家人物的柔和线条。郎世宁融贯中西的技法令乾隆都对其大加赞叹:“写真世宁擅,绘我少年时。”

清乾隆初年 郎世宁绘《纯惠皇贵妃油画像》图/保利艺术博物馆

西方油画多使用油画布或木板,但郎世宁奉旨绘制的帝后嫔妃肖像多以高丽纸和绢本为底。此次展出的《纯惠皇贵妃油画像》,便是以高丽纸为画底。通过多层重叠黏连的高丽纸,既蓬松又有硬度,呈现出类似油画布的质感。

西法为技,东方理念与材料为肌底,正因此,这幅画像被认为是清代中西文化交融的一大例证。本次展览学术顾问、故宫博物院研究馆员、清代宫廷绘画专家聂崇正就认为:“这件作品既包含欧洲绘画特色,又吸收中国传统人物肖像的特色。”

康有为更把郎世宁推崇至“宗师”级别。他写道,中国“合中西而为画学新纪元……当以郎世宁为太祖”。

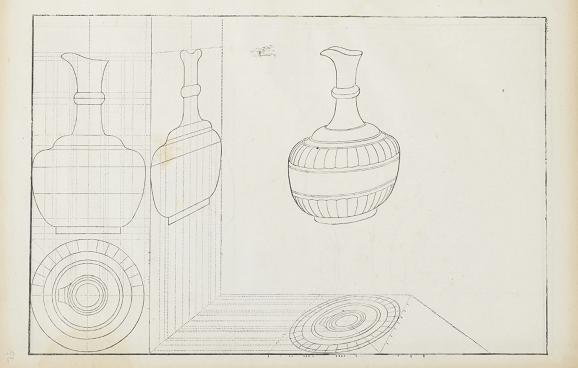

郎世宁也不单单是宫廷画师。商丘师范学院教授、美术学院副院长曹天成告诉笔者,郎世宁同时向一批中国画师传授油画的方法和经验,并与年希尧合作,把意大利巴洛克画家波佐的《绘画透视法》翻译成中文,配图出版,中文书名为《视学》。

《视学》插图 图/保利艺术博物馆

清雍正 白釉模印菊瓣刻缠枝花卉纹花浇 图/保利艺术博物馆

“圆明园、故宫的很多通景画,包括北京南堂的壁画都是采用这种焦点透视方法绘制而成,当时叫‘线法画’。”曹天成说。同时,郎世宁与另一位法国传教士蒋友仁共同设计修建圆明园,曾大多佚散海外的十二兽首正是二者的作品。

从画布、透视、园林,再到高温窑变,西洋技艺又与清皇家御制瓷器熔为一体。

此次展览展出一套色瓷,釉色为“胭脂红”和“柠檬黄”,造型小巧精致,色泽纯净明艳,以“西洋黄色器皿”的称谓,被清代最知名的督陶官唐英记录在《陶成纪事碑记》中。

展览方介绍称,之所以叫“西洋黄色器皿”,是由于当年内务府从西方引进了含有“锑”这一元素的釉料,后经督陶官们研制,实现“国产”。同样,“胭脂红”被唐英称为“西洋红色器皿”,也从引进再到本土化。二者成为御窑中最名贵的品种,传袭至今。

结合多年研究,在展览现场看到诸多清廷御藏展品后,中国第一历史档案馆研究员、清宫史研究会秘书长李国荣认为,今人需要全面客观地看待和研究18世纪的中西交往。

“康雍乾时期是清代社会发展的鼎盛期,西方传教士的身影一直没有离开过紫禁城,东西方文化交流是较为频繁的。”

但这些清廷名匠的“师夷长技”,多数只停留在皇家把玩、享乐上,没有实现更高远的宏愿,郎世宁却误打误撞成为“西洋画师第一人”。

错位的教士与“长技”

“你希望过不冷不热、淡淡的人生吗?”

日本作家远藤周作将17世纪日本使者访欧、欧洲传教士西渡的历史改编成小说《武士》,书中西班牙神父将在日本传教视为一生激烈而至高的事业,却面临东方文化对西方神学从思想到政治层面的抵制和绞杀。

28岁那年,历经15个月航行,郎世宁也曾抱着热烈的传教志愿来华。他没有度过不冷不热、淡淡的人生,却同样面临艰困的传教环境,甚至不惜成为太监口中的“画画蛮子”,寄希望于献艺宫廷,潜移默化影响清帝,使其放松对传教的严控。

到乾隆年间,郎世宁的绘画题材重心从花鸟虫鱼转向人物肖像,他在朝廷内部的地位也直上青云。

“郎世宁什么时候都能到皇帝那里去,甚至到内宫给皇后画像,从来没有一个外国人看过那些地方。” 其时,另一位来华外籍传教士刘松龄在书信中写道。

但这段书信的前半部分是:“中国人对西洋科学兴趣越来越少,皇帝评价最高的是欧洲的绘画,其他并不怎么重视。”

尽管乾隆高度赞誉郎世宁出神入化的绘画技法,甚至自谦“我知其理不能写,爰命世宁神笔传”,但他始终没有允许传教。对西方“随风潜入夜”的奇技珍宝,乾隆与他的父辈们倒不惜血本收入囊中。

对乾隆的对外国策,李国荣的总结是“收关而没有上锁”。当时清政府实行“一口通商”国策,留下了广州这扇贸易“南风窗”,成为洋货进华的主要通道。

李向荣介绍,当时历任广州高官大员,均竞相争购西洋舶来品,为宫廷输送紫檀、象牙、珐琅、鼻烟、钟表、仪器、望远镜、玻璃器、金银器、毛织品及宠物等大批洋货。“广州由此成为‘天子南库’”。

据记载,乾隆四十九年,两广总督、粤海关监督等累计进贡钟表共130件。“现在英国宫廷反而要来中国钟表馆,来看18世纪英国的自鸣钟。”特展策展人、北京保利拍卖中国古董珍玩艺术总监李移舟说道,据档案记载,乾隆当年不惜工本地进购钟表,堪称“坐拥琳琅”。唐英当年没有采购到头等机芯的钟表,还被乾隆罚钱几十两。

外籍人才也输送不迭。雍正年间法国传教士沙如玉在造办处发明出自鸣钟,乾隆年间做钟处中外匠役人数达100多人,并培养了最早的中国钟表匠。郎世宁更是西洋画师代表。

个体与帝国的命运就此交织。一个人的错位,或许可以别树一帜,一个王朝的错位,后果却是大厦将倾。

“从公元1世纪到公元15世纪的漫长岁月里,中国人在应用自然知识满足人的需要方面,曾胜过欧洲人,那为什么近代科学革命没有在中国发生呢?”这是由英国学者李约瑟提出的著名的“李约瑟之问”。

“总体说来,乾隆对西洋科技的兴趣仅仅停留在皇家享用方面,几乎没有在国家社会层面推广应用。”李国荣认为,乾隆对西方科学技术是漠视的。

当时英国使臣马嘎尔尼带来的大量贡品,被长期堆放在圆明园仓库内。舰船模型、望远镜、枪炮等科技含量较高且应用价值较大的物品,乾隆并没有组织专门研究。“更谈不上应用,直到1860年英法联军烧掉。”李国荣说道。

“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。”在李国荣看来,正如当年乾隆在致英王的“敕谕”所写,狂敛西方宝物的清帝做不到睁眼平视世界,拒绝平等贸易往来,始终怀有“天朝大国”的旧梦,称呼外邦 “外夷”,外国使臣是“贡使”,正常交往的礼品被视为“贡品”。

正如鎏金铜钟,历史学家史景迁将康乾盛世称为“镀金的盛世”。几经战争和内耗,清廷表面最后一层金黄磨洗、氧化殆尽,乃至铜身也渐次腐朽。最后应了康熙的预言:“海外如西洋等国,千百年后,中国必受其累。”

此次特展的最末,是一幅“八蛮进宝”题材的瓷板画,并引用了诗人北岛的一句诗——

“把酒临风,你和中国一起老去。长廊贯穿春秋,大门口的陌生人,正砸响门环。”