北大考古与“百年百大考古发现”|山西曲村-天马遗址

图一 晋侯墓车马坑发掘

曲村-天马遗址位于山西省临汾市曲沃、翼城两县的交界处,地处曲沃盆地北部边缘,南、北两面与绛山、塔儿山相望,西临汾河,滏河经遗址东南角绕过,地势低而平坦,水土丰沃。遗址范围东西约3.8、南北约2.8千米,面积近11平方千米,包括北赵、张、曲村等自然村。

曲村-天马遗址作为晋国早期都城而闻名,1996年被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,2008年被国家文物局列入“百处重要大遗址”,遗址的重大发现晋侯墓地曾于1992、1993连续两年被评为“全国十大考古发现”,2001年列入“中国20世纪100项考古大发现”。今年适逢中国考古学诞生一百周年,晋侯墓地及曲村遗址入选“百年百大考古发现”。

一、流淌的历史,接续的文明:曲村-天马遗址发现概况

曲村-天马遗址是晋国的早期都城,周成王儿时“桐叶封地”的戏语在此延续。叔虞之子燮父由唐迁晋后,晋国逐渐经营壮大起来,几度成为称霸中原的地方大国,并创造出独具风格、影响深远的晋文化。曲村-天马遗址自仰韶文化时期至元明时期均有遗存发现,尤以西周早期至春秋中期的材料最为丰富,遗址范围最为广大,表明在晋景公迁都新绛(今侯马市)之前,此地或一直为晋都之所在。

遗址的周代遗存主要有居址、墓葬两部分。其中居址区被发掘者分为六期12段,对应西周和春秋早、中、晚各三期,每期2段,文化面貌连续而未有中断。虽尚未发现都城城墙、宫殿等标志性建筑,但出土筒瓦表明当地曾有大型建筑存在,遗址内制陶、制骨和铸铜等手工作坊遗迹也说明遗址作为都城的重要性质。

遗址内墓葬材料尤为丰富,既发现西周春秋时期中小型墓葬六百余座,又有两处高等级晋侯墓地。其中北赵晋侯墓地共发现清理了9组19座晋侯及夫人墓,与之隔河相望的羊舌晋侯墓地现已探明5座大墓,发掘了其中的1组2座。晋侯墓地出土了数以千计的青铜器、玉器和原始瓷器等高等级随葬品,有铭铜器中还记载了6位晋侯的名字,为墓主身份的确定和遗址性质的判断提供重要证据。这些墓葬年代连续、形制多样且保存较好,为我们提供了有关早期晋国墓葬发展演变的可靠序列。

二、从曲村外来,到曲村中去:曲村-天马遗址的工作历程

曲村-天马遗址的考古工作可谓有两大“战场”,一个是以北京大学考古专业为主进行的田野考古发掘“正面战场”,一个是各级文物部门与地方群众通力合作开展的文化遗产保护“敌后战场”。

20世纪60年代前后,侯马遗址作为晋国晚期都城的认识基本成为共识,而晋国早期都城的所在地尚不明确。1962年,国家文物局与侯马工作站的工作人员在调查中发现了曲沃张村的战汉古城,同年翼城县清理出西周铜器墓,表明附近可能有重要遗存。1963年,山西省文物工作委员会的张万钟先生指导四名北大历史系考古专业的学生进行试掘工作,这是曲村-天马遗址的第一次考古发掘活动,彼时还未将此地与晋都相联系。

1979年秋,邹衡和李伯谦两位先生带领北大考古专业76级学生到晋南开展工作,在后续公布的《翼城曲沃考古勘察记》中,邹衡先生明确提出曲村-天马遗址为晋国都城的推断,认为此地既是始封地唐,又是迁都新绛前的故绛,而晋国西周时期未曾有多次迁徙。此次调查发掘活动明确了曲村-天马遗址的重要性质,为此后大规模考古工作奠定了基础。

图二 邹衡与徐天进先生在晋侯墓地发掘中

图三 1992年发掘晋侯墓时的李伯谦先生

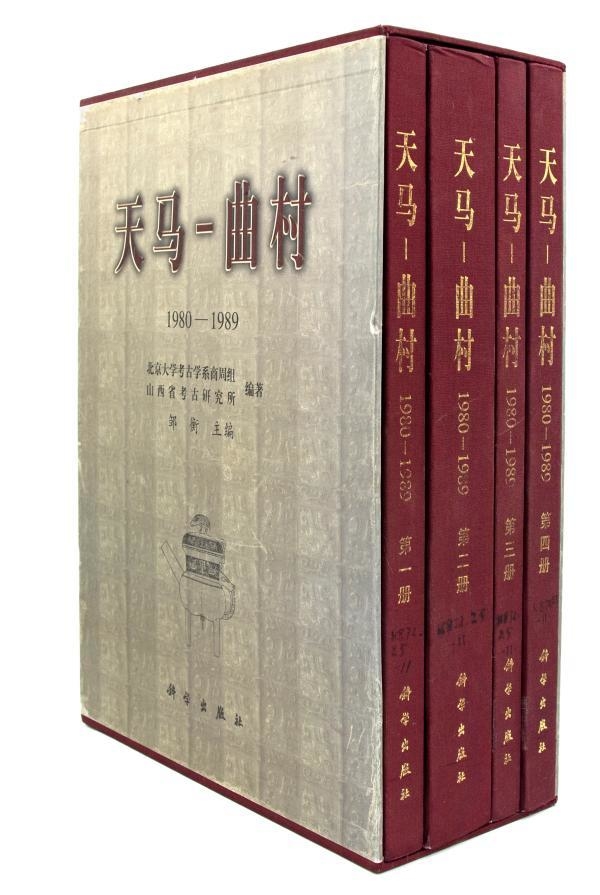

1980年,北京大学历史系考古专业与山西省考古研究所合作,将曲村-天马遗址作为学生田野实习基地,开始进行隔年一次的大规模发掘活动。1980-1989年,基地先后进行了六次发掘活动。发掘集中在曲村北部和东北区域,全面揭露了遗址各时期文化遗存,并以西周春秋遗存为重,基本弄清了早期晋文化的面貌。这一阶段的发掘成果集中体现于大型考古发掘报告《天马-曲村(1980-1989)》。这套四册、1124页的发掘报告是十年辛勤工作的结晶,不仅全面呈现了发掘材料,其进步的发掘整理理念、科学的书写体例、严谨的研究态度也为商周考古的发掘和报告编写工作树立了榜样。1992-2001年,基地又陆续开展了六次发掘工作,将北赵晋侯墓地探明的大型墓葬全部发掘,包括附属的祭祀坑和其他相关遗迹。此外,2005-2006年,山西省考古研究所对新发现的羊舌晋侯墓地进行调查发掘,探明的5座大墓已清理了1组2座,另有3座分组尚不明确。目前认为,羊舌晋侯墓地是北赵晋侯墓地的继续。

图四 《天马-曲村》考古报告

当年的考古工作不仅有着学术任务,也在与时间竞争,与猖獗的盗墓活动斗争。80年代末,国内掀起规模空前的盗墓之风,曲村-天马遗址亦罹此难,考古工作愈加艰难危险,也格外紧急重要。为保护珍贵文物、守护民族瑰宝,考古人表现出了不惧危难、勇于斗争的责任担当。邹衡先生和学生们四处奔走呼吁,于1992年就遗址多年遭受盗掘的现象向国务院提出汇报,同时在发掘中以繁重的日常值守工作保护珍贵文物。1994、1996年,山西省开展大规模打击盗掘古墓犯罪的行动,当地公安部门与文物部门合作,收缴了大量盗墓犯罪文物。此外,当地民众也有着文物保护的自觉意识,当深夜传来盗墓贼炸墓的爆破声,村民紧急出动将其赶跑,使得墓葬不至被彻底盗掘。

可以说,曲村-天马遗址在艰苦恶劣的环境中被坚定支持,在危难紧急的关头被牢牢守护。这片考古宝地培育出众多优秀的考古工作者,将珍贵的文化财富回馈社会,同时也让人魂牵梦萦,不断地吸引着人们前来求学问教,赢得了行人驻足的目光,牵动着华夏儿女的心。

三、曲村为我,我为曲村:曲村-天马遗址意义的思考

曲村-天马遗址是晋文化研究的重要材料,是考古宝地,也是中华文化的宝贵财富。

从学术研究来看,该遗址的丰富发现推动了西周与晋国的年代学讨论,使我们对早期晋文化的面貌有了直观的认识,为进一步探索晋文化的来源与发展、晋国与宗周及其他封国的关系等问题提供了线索。晋侯墓地的发现为我们了解西周时期的丧葬制度和当时的社会发展状况提供了极佳的材料,出土的大量青铜器、玉器等珍贵文物推动了古文字、冶金、制玉工艺、原料来源与区域间文化交流等问题的讨论。

对于考古学的学科建设,曲村-天马遗址也有着重要贡献。作为北京大学考古专业的实习基地,当地复杂的文化堆积是训练田野考古技能的好材料。据统计,仅80年代的六次发掘中,就有147位不同年级的学生在此实习,是很多考古人梦开始的地方。与曲村有过“生死之交”的徐天进老师曾说道,在这里的训练“奠定了我之后能够胜任田野考古工作的基础,从此,我才算是真正走上了考古的正途”。从曲村出发,北大的考古学子磨砺了意志、坚定了信念,逐渐成长为合格的考古工作者、优秀的考古学者,奔赴到江南塞北的田野工作中去。曲村-天马遗址的考古工作也让考古工作者积累了发掘、记录和报告编写的经验,提高了田野考古工作的水平。

曲村-天马遗址对文化建设、社会建设也有重要作用。依托于遗址的晋国博物馆在展厅陈列之外,积极探索线下活动、线上交流、专家与网友互动等方式,充分展示遗址的文化价值。当地文物工作部门也与其他地区开展合作交流,通过馆藏展品的互借、国家文化类节目宣传等方式增强遗址的文化影响力。人们先是惊叹于出土重器的精美绝伦,进而好奇器物背后的故事,了解一段历程,感悟一段历史,自然而然加强着自己与民族文化的联系。

在新时代的历史坐标上,曲村-天马遗址的价值还在书写,我们与曲村的故事也将继续。