钱理群:直面更为丰富和复杂的中国问题与中国经验|天涯·新刊

天有际,思无涯。

“乡村建设与乡村振兴”二人谈

直面更为丰富和复杂的中国问题与中国经验

钱理群

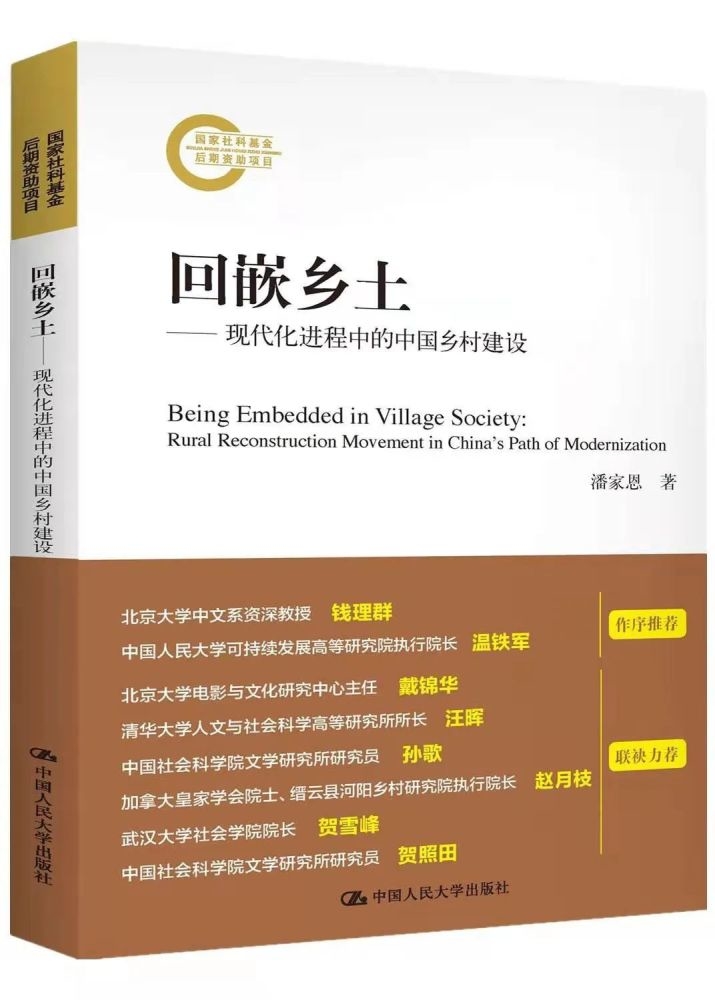

好长一段时间,我都沉浸在潘家恩这本《回嵌乡土》里:它唤起了我的许多回忆,并引发了更多的思考。

潘家恩在书中说,中国第三波乡村建设起于2001年,其中一个重要方面就是“学生下乡,支教支农”。他自己作为中国农业大学的学生,也就是在这时参与下乡运动的。

他还特别提到时在中国改革杂志社工作的刘老石老师也从2001年开始发起“大学生支农调研活动”和“大学生新乡村建设运动”。2002年,他还在北京师范大学举办了“寒假大学生支农调研培训班”。我也就是在2002年11月最后一天,参加北京师范大学学生组织的“农民之子”协会的活动,第一次接触到大学生支农下乡运动。我在当天日记里这样写道:“坐在北师大那间小屋里,倾听青年学生谈他们来到农民工及其子弟中的感受。说得那样的投入,目光炯炯,激动地挥动双手……仿佛又回到当年贵州安顺的那间小屋,炉火映照下,年轻的‘我们’也是那样满脸通红……”(那是在1970年代,我们这些在贵州安顺的年轻朋友组织了一个“民间思想村落”,讨论“中国和世界向何处去”,以及我们这一代应该承担的历史使命)。我立即意识到,这“标明新一代的理想主义者正在中国的校园里悄悄出现。他们目光向下,关心社会底层,力图与中国这块土地上的人民保持血肉的联系;他们中有的人本身就来自社会底层,更是不忘养育自己的父老乡亲,产生为他们谋利益的自觉意识。这无论如何是一个意义重大的觉悟”,并当即下决心要参与支农支教和乡村建设运动,和青年学生一起把思想与行动的注意力转向中国农村。[《面对21世纪:焦虑、困惑与挣扎——答《文艺争鸣》记者问》(2003年4月),收录于《追寻生存之根——我的退思录》,20页,广西师范大学出版社,2005年出版]

我如此当机立断,是自有原因的。就在2002年6月,我在北京大学中文系上了“最后一课”,这也就意味着我从此可以摆脱限制与束缚,做我真正想做的事,开辟一个新天地,更为中国的思想、学术、教育开拓一个新方向。于是,就在2002年11月,我写了一篇题为《科学总结二十世纪中国经验》的文章,语重心长地说了这样一番话:

20世纪的世界,经历了空前的历史大动荡、大变革。三大历史事件——两次世界大战及战后的朝鲜战争、越南战争、阿拉伯世界与以色列的冲突,世界殖民帝国的瓦解、民族独立国家(所谓“第三世界”)的兴起,国际共产主义运动的兴起、发展、危机与变革,都极大地震动并改变了世界。而中国,在这三大事件中,都处于历史的漩涡中心地带(第一次世界大战与以阿冲突除外),整个国家、民族、人民(包括知识分子),为此付出了极其惨重的代价,做出了巨大的牺牲,忍受着难以想象的痛苦,并且在这一过程中,获得了独特的“中国经验”。但这样的世纪中国经验与教训的总结,却始终是少有人进入的领域。在我看来,这是中国思想学术界的最大失职。这是一个必须偿还的历史欠账。这就是我们必须面对的遗忘。

坦白地说,直到今天重读这些文字,我的心都还在隐隐作痛。十八年来,我始终念念不忘自动选择的这一学术研究的方向;2015年,我在接受采访时提出,“我最高的理想是创造出对中国的历史和现实有解释力和批判力的理论”,“在更开阔的视域里,做更深入、更根本的,超越性、批判性的思考,进行学术与理论体系的创造,为社会提供新的价值理想、批判资源。在我看来,这才是知识分子的本分、本职,虽不能至,也要心向往之”。这更是我永远的内疚、悔恨与痛苦,因为我恐怕走到人生的尽头,最终也无法完成这一过于重大的历史使命。

还是回到2002年的历史现场。我当时就清醒地意识到,这样的时代使命,需要几代人持续努力;我还是把希望寄托在年轻一代的身上。因此,在2003年10月南下讲学时,在为复旦大学一个学生社团题词中,我就郑重其事地写下了这样一句话:“关注中国问题,总结中国经验,创造中国理论。”这句话概括了我对年轻一代最主要的终身期待。

此外,我当时就意识到“一个最简单、最基本的,却是极容易被人们所忽略的事实:生活在中国这块土地上的绝大多数人是农民”,这也是一切参与二十世纪中国历史变革的任何组织、个人都必须面对的事实。我们要总结二十世纪中国经验,也必须从关注这一个世纪中国农民的命运开始。这就是我“当机立断”非要参与刚刚开始的新乡村建设的原因。我在2004年11月给青年志愿者所做的《我们需要农村,农村需要我们——中国知识分子“到农村去”运动的历史回顾与现实思考》的报告里,一开头就提出“值得深思的两个‘为什么’”:为什么“整整一个世纪,中国知识分子、中国青年可以说是‘前仆后继’地奔赴农村,走向民间”?为什么每次下乡都是“雨过地皮湿”,农村的改变并不让人满意?我也正是期待二十一世纪的青年志愿者从这里入手,去总结二十世纪的中国经验和教训。据说该演讲在第一代支教支农的大学生中产生了相当影响;我记得潘家恩请我去晏阳初乡村建设学院演讲,讲的也就是这个题目,我也是因此与潘家恩相遇相识的。

然而,我受年龄和身体的限制,无法到农村第一线去,只能在“后方”给志愿者讲讲课,充当吹鼓手,而不能成为真正的实践者。这就成了一个终生遗憾。当然,我也受到自身知识结构的限制,就不可能直接从事乡村建设历史的研究和总结,而把主要注意力集中在我更为得心应手的当代政治思想史、民间思想史和知识分子精神史上的研究上,这当然也是二十世纪中国经验总结的一部分,但又受到理论准备、修养不足、缺乏理论创造力的限制,始终拿不出让自己满意也交代得过去的研究成果。我最终对自己彻底失望。同时,在我的周围也很少看到我所期待的有“关注中国问题,总结中国经验,创造中国理论”的自觉的中青年人,这让我十分的失望,开始怀疑自己这些期待本身就有问题。

正是在这样的时代、思想、心理背景下,我读到了潘家恩的《回嵌乡土》一书。我也不敢对这本书做出过高的评价,但他在学术上的高度自觉却足以让我感到震撼。当我在书中读到我引作文章题目的这一全书指导思想:“直面更为丰富且复杂的中国问题和中国经验”,以及他所提出的“对二十世纪中国历史的重新理解和对当下社会实践的批判性介入”的研究目标时,我对自己说,这才是我期待近二十年的回应和知音!真的“后继有人”了!记得我在2004年对听讲的包括潘家恩在内的支教支农的大学生提出了“沉潜十年”的嘱咐,“沉潜到民间、底层,沉潜到生活的深处、生命的深处、历史的深处”;现在,十六年过去了,潘家恩这一代终于以自觉的研究,对二十世纪中国经验做出了自己的总结,发出了独立的声音!

他的这一研究的具体成就、意义和价值,温铁军先生有精当的评价和阐述,我不再重复。我想要讨论的是,由他的研究的自觉追求所形成的五大特色,引发的我关于“如何科学总结二十世纪中国经验”的思考。

其一,是实践者与研究者的统一、实践与研究的交织。

这是潘家恩的自觉追求:“以‘实践—研究者’的视觉进入乡村建设历史与现实。”就这简单的一句话,让我眼睛一亮:它一下子就打破了历史形成和至今还使得我们的学院研究与社会实践相互隔绝的格局,而试图实现“学院派”与“实践派”的互动,将二者优势集于一身。这正是今天我们需要的新的研究格局与知识生产方式。我终于明白了自己的追求难以实现的原因所在:我的研究完全陷于单纯的历史脉络的梳理,缺乏实践的介入;而要真正总结二十世纪中国经验,就必须将历史脉络与当下实践有机连接。

应该说,这样的选择与追求是击中当下中国研究的要害的:要么陷入对所谓普泛理论的简单移植与抽象同步;要么局限于微观实践,就事论事,见树不见林,忽视内在动力、张力与宏观脉络,缺乏整体性思考。其实,当年我在提出“总结二十世纪中国经验”,参与乡村建设运动时,同时提出“想大问题,做小事情”的命题,就是想避免或陷于空想或陷于琐碎的两个极端。我注意到,潘家恩的书里也提到了“想大问题,做小事情”,并且指出前述两个极端都会“导致虚无”。这正是所谓的乡建实践者的“悲情”造成的危机:或陷于空想,沉醉于自恋自怜;或陷于看透一切的幻象。这都会陷入对既有秩序、规则的屈从。在潘家恩看来,理论大视野(“想大问题”)与具体实践(“做小事情”)的结合,也是当下乡建运动自身队伍建设的迫切任务。

我特别感兴趣的是这样的“历史在场者”的研究,以及所形成的新的研究风格和境界。这就是潘家恩所说的,“抛弃不偏不倚的超然态度”,强调“个人经验、切身经历、真情实感的介入”,同时又正视自身主体的局限性。于是也就有了这样的自我定位:“不是客观的、权威的,中立的观察者,而是一个处于一定的历史时期及一定地区,富有人性的,对人类生活进行观察的人。”这些都深得我心,和我一直自觉追求的“主体介入式”的研究显然存在内在的相通与契合。这样,“实践—研究者”的统一,以及大胆加入实践者参与乡建的生命史、个人经验与情感在场者的研究,就构成潘家恩研究的两个最鲜明的特色。

其二,由此也就决定了潘家恩研究的双重目标,这就是我在前文引述的“对二十世纪中国历史的重新理解”与“对当下社会实践的批评性介入”。

这也同样有着丰富的历史与现实的内涵。大概也有两个方面:

从历史研究的角度看,它强调要“从中国现实中提取问题”,这就是潘家恩要选择“回嵌乡土”作为自己的重新理解二十世纪中国历史,总结经验的研究与实践的切入点的原因所在。他完全自觉地意识到,“乡村是中国的根,是理解过去中国并思考未来中国无法绕开的底色与载体”,乡村就是中国最大的现实问题,他要“在‘回嵌乡土’中寻找并创造更多的可能性”。

从实践的角度看,潘家恩要“以理论的方式对现实议题进行介入”,就决定了他的选择具有更大的批判性。这就是他所强调的,要“挑战主流认识框架,为现实实践的推进提供源源不断的动力”。

这些也都引起了我的强烈共鸣,和我主张的“总结二十世纪中国经验,创造具有解释力与批判力的理论”的追求也是不谋而合的。

其三,突破既定模式,摆脱外力控制。

我注意到,潘家恩在《回嵌乡土》的一开头就引述汤普森的话:“在一般的分析中,我们的考虑多从统治者的角度,这里需要把各种平民从后世的不屑一顾中解救出来。”在后文的分析里,他也提及这句话。

这正是我们今天所面临的问题,知识生产与各种外力、利益的相互纠缠,以及“谋求巩固学科的专业地位”的种种限制和控制——专业化背后也有一个学术权力的问题。我们需要的是“不一样的知识生产”,摆脱利益化的学科框架。这也正是潘家恩所自觉的。

在潘家恩看来,当下对二十世纪中国历史的叙述与研究,存在着三大问题。其中之一便是“多在革命或现代化话语框架内展开论述”。在既定研究模式下,二十世纪中国历史就是一部“革命史”或“现代化史”,而所谓的“现代化”,就是城市中心主义的“都市化、工业化、非农化的现代化”,“相对于农业,工业与国防优先;相对于乡村,城市优先;相对于农民,国家优先;相对于文化,经济优先;相对于生态,人类优先”。这样,同样贯穿于二十世纪中国历史,产生实际影响的“从底层民众和‘三生(生计、生活、生态)出发的乡村建设实践”,就往往被二十世纪中国历史的叙述与研究忽视,这样的“二十世纪中国经验”的总结也就必然是片面的、畸形的。而这样的主流研究的背后,又存在着两个问题:一是“成王败寇”的胜利者史观;二是“浪漫化、道德化的研究视角”和“理想化的实践标准”。

潘家恩所要做的,就是挑战这种既定的二十世纪中国历史研究模式,“以民众、民间的建设视角重新理解现代中国”。于是,就有了对二十世纪中国历史的新发现、新总结、新概括,即所谓“三个‘百年’”:“百年激进”、“百年乡村破坏”与“百年乡村建设”。在主流叙述里,前者被视为“正向运动”,后者自然就是“反向运动”。潘家恩的研究,正是要把研究的重心由“正向运动”转向“以自我保护和乡土重建为双重定位的百年乡村建设”的“反向运动”。《回嵌乡土》体现了这样的研究重心,也就是对二十世纪中国经验总结重心的转移的一项研究成果,记录了一部潘家恩自称的“在革命史与现代化史夹缝中的乡村民间、民众建设史”。这样,他也就为二十世纪历史的研究与二十世纪中国经验的总结,开辟了一条新路,至少是提供了一种新的可能性。

其四,打破“二元对立”的思维、研究模式。

其实,我当年在提出“总结二十世纪中国经验”时,就已经注意到这个问题,指出:“中国的一些学者至今还没有摆脱‘非此即彼,不是全盘肯定,就是全盘否定’的二元对立的模式,而这样的思维方式在处理如此复杂的二十世纪中国经验时,就几乎是无能为力的”。我也因此希望年轻一代注意学习鲁迅的思维方式:“他从不对某一单一的命题作孤立的考察,而总是关注与提出与之相对的反题,也即在正、反题的对立中进行辩证的思考”,“但他又从不把正、反题的对立绝对化,对任何一方作绝对肯定或绝对的否定。他总是在肯定的同时提出质疑,又在质疑的同时做出肯定”,“这种双重肯定与双重否定的立场、态度,使他的价值判断带有很大的相对性。但他又从不追求折中的‘合题’。他并不回避自己在选择上的矛盾和困惑。他在肯定与质疑中往返、反复。正是深刻地反映了他已经把正、反题的外在矛盾内化为他自己精神上的矛盾和痛苦”。(钱理群:《科学总结20世纪中国经验》,收录于《追寻生存之根——我的退思录》,22页,26页)

现在我十分高兴地发现,这样的“在肯定与质疑中往返”的非简单化,也非立场在先、意识形态化的思维和研究方式,在潘家恩的研究中已经得到不同程度的体现,也许他未必完全自觉,他大概也不熟知鲁迅式的思维与研究模式。但他对突破二元对立模式则是完全自觉的,这是因为当他选择从“正向运动”的主流模式,转向对“反向运动”的关注与强调,就很容易陷入将“正向运动”与“反向运动”绝对对立的陷阱。难能可贵的是,潘家恩对此一直保持一种清醒。他一方面并不回避占主流地位的“正向运动”与“反向运动”的矛盾与冲突——如很长时间里,乡村建设都等同于改良,被视为革命的对立物;但另一方面,他也不断提醒自己,绝不可忽视“乡村建设与中国革命的缠绕关系与内在张力”。他还专门讨论了“乡村建设与乡村革命的关系”,充分注意实际运动中的“多样性,差异性,复杂性”,避免“精心挑选单一面向”。潘家恩还不断警示自己,“不应该浪漫化地看待反向运动,其间也充满内在矛盾,既可能产生积极效果,也可能产生不期然的消极效果”,更不可能“一劳永逸”。他还不断自省自己:会不会因为“内在的平民立场”,而自觉或不自觉地“将乡村、农民式生活方式本质化与审美化”,实际上“陷入主流逻辑”而“自恋自怜”?他因此选择了“双向拒绝”:“对主流进行质疑和挑战;又反思一般意义上的反主流”,从而“拒绝二元对立的分析框架与道德意义上的简单化价值判断”。他说自己需要“左右开弓”。

或许更为重要的是要坚持质疑精神:不仅是“对真理唯一性与客观性的质疑”,更是一种自我质疑——“拒绝把自身构建成一种完成并唯一的理论主张”。这也是我对潘家恩《回嵌乡土》这本书最为满意之处:他做到了这些年我一直在倡导的“理直气不壮”。

其五,全球化的视野,“全球”与“在地”的双重自觉。

我在2004年做关于知识分子“到农村去”运动的报告时,就注意到了新时代的乡建运动的“全球化的背景”:它不仅是“世界范围的理想主义者的运动”,而且是“发展中国家的国际运动”。还专门谈到了晏阳初在二十世纪五十年代把定县实验推向全世界的努力,特意提到乡建先驱者期待后来者要有“国家和世界的眼光”(钱理群:《我们需要农村,农村需要我们——中国知识分子“到农村去”运动的历史回顾与现实思考》,收《二十六篇:和青年朋友谈心》,195页,203页,214页)。这一次我在潘家恩的《回嵌乡土》一书中,看到了他对晏阳初倡导的“发展中国家乡村建设运动”的论述,自然很感兴趣。我注意到他所提出的“追求‘全球’与‘在地’的双重自觉”的命题。潘家恩强调,二十一世纪的世界乡村建设运动和研究“超越欧洲中心论”,反对“资本主义全球扩张的霸权格局”的背景,关注者及参与者不仅有“尝试摆脱殖民主义多重压迫的话语束缚的第三世界民众”,还有“西方发达国家内部对不可持续发展模式提出质疑和挑战的实践者”,实际上是在“资本主义全球扩张背景下,在限制中寻找并创造新的可能性的努力”,由此而“构成了乡建建设的世界性光谱与全球性视野”。在潘家恩看来,我们今天进行中国乡建历史与实践的研究,总结二十世纪中国经验,也都应该纳入这样的“世界性光谱与全球性视野”。

正是在潘家恩的启示下,我想到了2020年全球疫情危机带来的世界格局的大变化,以及所提出的新问题、新使命。在我看来,这一次真正是“全世界都病了”,各种文明形态的内在矛盾、问题,都得到了充分的暴露。这就为对所有国家、民族历史与现实的反省和反思,提供了一个难得的机遇,从而提出了“对人类文明的各种形态进行全面检讨”的新的历史使命——这种“检讨”当然不是全盘肯定或否定,而是既要充分肯定各种文明形态的历史合理性,也要彻底揭示其已经暴露的内在矛盾与危机。危机也是机遇:正因为现存的所有理论都已经无法解释我们所面对的全球性的巨大冲击和变动,当下所发生的一切,也就提出了理论和实践创新的新要求,并提供了新的可能性。把我们这里讨论的“直面更为丰富且复杂的中国问题与中国经验”问题置于这样的全球性新危机、新机遇的大背景及大视野下,我有一种豁然开朗的感觉:不仅对中国问题的正视,对中国经验的总结更加迫切,显示了前所未有的全球性的意义,而且也展现了一个“从世界看中国”的更为广阔的天地。

在我看来,一切都还只是开始。潘家恩说,他的研究,以及《回嵌乡土》这本书的写作,“只是漫长征程的一个起点”,“这个意犹未尽的总结,不是句号,而只是冒号”,“希望借此抛砖引玉,能与更多的研究者和实践者在未来共同努力”。这绝不是谦辞,而是对更重大、更长远的历史使命的更为自觉的承担。作为年长者,我对此感到欣慰。我对中青年几代人的期待,或许是最后的期待,也还是2003年,即十七年前的提出的那个历史命题——

“关注中国问题,总结中国经验,创造中国理论。”

2020年9月读书稿,10月18—21日写

(本文为钱理群为潘家恩的《回嵌乡土》一书所作的序言,本刊发表时略有删处)

钱理群,学者,现居北京。主要著作有《心灵的探寻》《周作人传》《与鲁迅相遇》等。

原载于《天涯》2021年第6期