送别徐城北先生

高个子,宽边眼镜,耷拉着眉毛和眼皮,眼珠不怎么转动的徐城北先生去世了,我的心里满是哀伤。

徐城北先生是卓有成就的京剧研究家、作家。他的京剧研究,开一代之新风。

丁聪绘徐公

我与徐城北先生的关系很是复杂。我们的相识,是因为张中行师尊的介绍。三十年前,我与中行翁几乎是一周见三四次面,他新认识的朋友,一定要介绍给我;我的熟人,也陆续变成老先生的熟人。一日,在沙滩后街人民教育出版社的中行翁办公室里遇到徐城北先生,我们自然而然地就熟悉起来。徐称中行翁为太老师,因为徐的老师黄宗江是中行翁在南开中学教过的学生。我与徐公的关系却不能这样地论。幸好,徐公与我又一同师从于吴祖光先生,我们便按照吴门的谱系,我称他为“大兄”,他呼我为“老弟”。此后,他就开始关照我,把他的关于戏剧的心得说给我听,夫妇一起参加我的婚礼,写文章介绍我,为拙著撰写序言;我在上世纪九十年代初移居东京以后,他怕我在异国过于孤单,经常会写信给我。那时,给我写信最多的,一是范用,一是萧乾夫妇,一是徐城北,我几乎每周都可以收到他们的信件,都可以感受到他们的温暖。这些信,我全都珍藏着。无论什么时候,我看到这些信,我的心就会变得更柔和一些。

徐城北

后来,我才了解到,徐公刚毕业时,他的父母,《大公报》著名的记者徐盈与彭子冈双双落难。子冈让儿子给北京的某户人家送去一封信,当晚,收信人就亲自来到徐家,当面回复子冈说,愿意把他的儿子送到远离是非之地的新疆庇护起来。这位收信人即是大名鼎鼎的王震。二十出头的徐城北,从北京到新疆,一路上所拿到的介绍信,开头第一句都是,“今介绍经王震部长介绍的徐城北”。从这时起,直到三十七岁,徐城北才得重返北京城。在他漂泊在外的近二十年里,他收到的母亲与沈从文先生的信最多。曾为游子的徐城北,格外懂得书信的宝贵。我在东京居住的十五年间,徐城北就是我的沈从文。而我刚到东京时,找不到出路,徐城北鼓励我用传统戏剧研究打开局面,他把他的书一一寄给我,作为支援我的“物资”。徐城北可能不知道,东京的日本京剧研究者,非常“认”他,觉得他的著述大不同于以往的京剧论述,满是新意,活泼而富于启发。我向日本的研究者们介绍前辈刘曾复先生,大家竟连刘先生的大名都不知晓;而提到“我的朋友”徐城北时,他们立刻高看我一眼。我把徐城北著作《梅兰芳百年祭》的初版本赠送给早稻田大学演剧博物馆,博物馆还特地为我颁发了收藏证书。除书信的温暖之外,徐城北还给远在东京的我,赠送过这样的一份荣耀。

谈到徐城北先生的京剧研究,他重返北京后,进入到中国京剧院工作,受教于范钧宏、翁偶虹两大京剧剧作家,又与袁世海、李世济等京剧表演艺术家先后合作,既懂台上的事,又懂台下的事,还懂文字的事,总而言之,是迅速成为“是这里的事”,亦即成为“内行”。这还不算,他又师从于黄宗江与吴祖光两先生,黄与吴的特色,是又新又旧,既在京剧里,又在京剧外,名气大,涉猎广,才华横溢,天马行空,没有那么多约束。我没有认真考证过,但在我的印象里,同时列入范钧宏、翁偶虹、黄宗江、吴祖光四大编剧门墙者,唯徐城北一人而已。老先生们对他,悉心传授以外,另有一种溺爱,有什么好事都想着他,尤其是黄宗江与吴祖光,每有饭局,多会约上他。在上世纪的八九十年代,京剧于大劫之后,损失殆尽,青黄不接,已经无可挽回地走向没落。老先生们希望有后来人肯于关注京剧,肯于继续服务京剧,他们对于徐城北的厚爱,正是源自他们对于京剧的热爱。

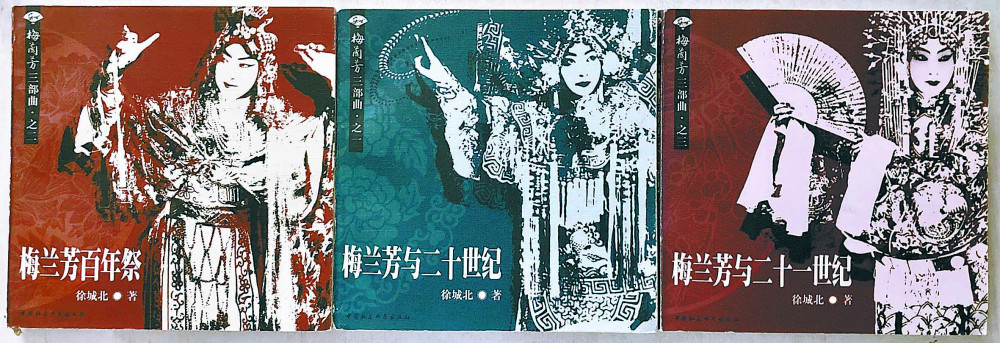

以徐城北的家世、才学、人脉,他在文化界做些什么都比研究京剧要更能出风头,更能得名得利,徐城北却一头扎进京剧的世界,甘心情愿坐起冷板凳。某次,徐城北到梅兰芳梅家串门,正赶上梅先生的忌辰,梅家家祭,梅氏后人依次举香、跪拜。徐城北正不知所措际,梅兰芳的儿媳屠珍轻喝一句,“给大师磕头,有什么不可以”?徐城北随即双膝跪倒,虔诚叩首。他的这一拜,更是他在心底对于京剧的真正认同。数十年来,徐城北关于京剧的著述数十本,包括早期的《京剧100题》、《梨园风景线》、《京剧架子花与中国文化》、《品戏斋夜话》、《品戏斋札记》、《品戏斋神游录》等以及后来的大部头《京剧的知性之旅》、《京剧与中国文化》等和他的“梅兰芳三部曲”,即《梅兰芳与二十世纪》、《梅兰芳百年祭》、《梅兰芳与二十一世纪》,总共多达数百万字,一砖一石地为当代观众理解京剧艺术铺设出一条通道。

徐城北作品

徐城北的京剧研究著述,并不像学院里的戴学士帽的诸公似的,一门心思要用西方戏剧理论来套住京剧,或是强按着京剧的脑袋,与所谓的西方戏剧理论,比较来比较去。徐城北与前辈的老先生们也不尽相同,他不堆砌大量“行话”,不就京剧谈京剧,而是努力把京剧里的一个个封闭的“音符”打开,将其融入到中国文化、中国历史、中国社会之中,将其融入到中国人的人情世故、世态炎凉之中;把原本是排斥“外行”的京剧,变成了“外行”容易接近、容易引起共鸣的京剧,变成了与中国文化密不可分的京剧。他对于京剧的方方面面、边边沿沿,都悉心琢磨过,但他讨论京剧问题都采取的是商量式,不去刻意做出一语论定的架势。他心里没有那么多顾忌,敢于批评前人,又敢于批评今人,也敢于批评洋人,还给别人批评他也留够了余地。徐城北没有当过什么“长”,基本没获过什么“奖”,没有申报过“课题”“项目”,没有在大学里弄顶“教授”的帽子,他一本书接着一本书地写,一本书接着一本书地出版。最支持他的,恐怕就是全国各地的出版社了,原因就在于,他的书,好看,卖得出去。在京剧最不景气的阶段里,徐城北用他的著述,为京剧艺术的普及与京剧研究的拓展,做出过卓越的贡献。

徐城北先生是自带“老气儿”的人。从他的回忆文章看,从年轻时代似乎就老气横秋。最初不知道是什么人,用了《邹忌讽齐王纳谏》的现成典故,开始叫他“城北徐公”,这个称呼尤为符合彼时年纪还不那么老却给人感觉很“老”的徐城北的形象,便在文化圈子里叫开了,简略的叫法就是“徐公”。徐公毕生写作的重点,是“老京剧”、“老字号”、“老北京”,而偏偏他在北京的居所,又是长期居住在西城一条名叫“三不老”的胡同,他的“三老”大都是在“三不老”里完成的。这些都构成徐城北其人的一种特别的趣味。他的夫人,有名的女作家叶稚珊女士,写过一篇名文,《丈夫比我大六岁》,把徐公的形象说得生动之极。顺便说一句,叶稚珊的散文集《沉默的金婚》,写公婆徐盈彭子冈夫妇,写得也极好,大有子冈之神韵,堪称当代散文里的上上品。叶稚珊退休以后,我曾鼓动她主编民间刊物,我为之取名《徐娘》,专门发表中年女作家的文章,岂不是再恰当不过吗?可惜,叶稚珊为了照顾病中的徐公,牺牲了自己的才华。

徐城北也是一位散文作家。他说他的母亲彭子冈写信写文章,“她行文可以不讲究起承转合,想从哪儿起就从哪起,一点不显得生硬。本来说着说着,读信(文)人还想知道后边怎么样,可她忽然不耐烦了,说结就结了,不知怎么一来,就戛然而止了,还显得余韵悠长”。徐城北的文章,或许想要反其道行之,最是重视起承转合,但他文字里的随意性,却是神似子冈的。他著有多本散文集,如《生命的秋天》、《有家难回》,等等,我们两人与孙郁兄还曾经一起合著过一本《中国学者看日本》。在他的散文集里,我最喜欢的是《有家难回》,反复读过好几次。他写到某年春节前夕,他被街道干部轰出北京,临行前,母亲子冈悄悄跑到地坛公园,送钱给他,要他到各地“旅行”,事实上就是流浪。子冈前言不搭后语地嘱咐他说:“我那时候约稿,约的都是名人。他们有学问,也有阅历,跑过许多地方。于是下笔如有神,怎么想就怎么写,怎么写怎么有。说到你,你生在我们这个家,这些年跟着经受了不少苦难,这也不妨认作是一种阅历。痛苦有时候是好事,是拿钱也买不来的资本。如今,你再出去,认识认识我们的祖国,了解一下祖国的过去,也看看她的现在,以后——我们那时肯定都不在了,你再看看她的将来,这肯定对你有好处。不要灰心,要努力向前。你记住,尽管我们有困难,但是,我们更有理想”。徐城北说,他每逢困难就想到母亲的这段话。我在读到这段话时,亦觉灵魂一颤,从此再难忘却。徐城北平生经受过多少困难,我没有为他细数过,但仅仅是撰写数百万言的著作,数十年专心致志的辛勤劳作,这本身就是多么大的困难。可笑那些排斥过他的人,挤对过他的人,那些故意“晾”着他的人,还自以为是给他制造过“困难”,殊不知在他们母子看来,几乎是可以无视的。他们都是把事业中的困难当作困难,他们对于事业的理想,又永远大于事业上的困难。

《中国学者看日本》

刚才说到我与徐公、孙郁兄合著日本游记的事。1999年秋,在东京大学刈间文俊教授的陪同下,我们三人一同游历了东京、大阪、京都、奈良和新澙的佐渡岛,那是一次非常值得纪念的旅行。一路之上,我们谈了无数的话,一会儿谈鲁迅周作人,一会儿谈谭鑫培与梅兰芳、余叔岩,一会儿是夏目漱石、川端康成、坂东玉三郎,漫无边际。孙郁兄是研究鲁迅的权威,徐公是研究梅兰芳的权威,鲁迅与梅兰芳又是一对冤家对头,日本学者怎么也想不到我们能够凑成一队人马,而且相处得其乐融融。我们也因为各自领域的不同,在交谈中相互都得到诸多的启发。有趣的是,在赴佐渡岛时,我与徐、孙两位乘坐火车,一大清早赶到新澙的港口,等待从东京赶来的刈间。结果,左等不来,右等不来,我们就踏着金秋的银杏叶,一边漫步一边谈文论语,大半天时间就不知不觉过去了。下午,我打电话到东京,这才知道,我们找错了港口,刈间是在另一个港口等着我们,我们只好各自坐各自的船,到佐渡再集合。虽然有如此之波折,可是,我与徐公、孙郁兄都享受到剧谈的快乐,反而内心是喜悦的。

中日学者在日合影,左起为作者靳飞、徐城北,最右为学者孙郁

徐公亦如老先生们对他的期望一样,也期待着我能更多为京剧服务。他一直批评我写的太少,书出的少。这个话题,我们在新澙港谈话时,徐公也谈到过。我并非是不想写,不爱写,只是总觉很多问题没有想明白,没有弄清楚,担心拿出来会贻笑大方。中年之后,我陆续多出版了一些书,当年为我们出版《中国学者看日本》的臧永清兄,为我出版了我的关于京剧的第一本专著:《梅氏醉酒宝笈》。当我把这本《梅氏醉酒宝笈》送到徐公手里的时候,他却已经连讲话都困难了。徐公是挣扎着读完我的这本书的,他流了泪,他知道,我仍在为我们的理想而努力着。我没有当着他落泪,然而,想到我们新澙港畅谈的情景,我是哭都哭不出来了。

作为京剧的研究者,徐公与我都经历过京剧“内无粮草,外无救兵”的时期,我们也都看到了京剧重被奉为“国粹”的现在,我们更清楚,前途依然是困难重重。城北徐公先走了,我引用子冈前辈的话为他送行,“尽管我们有困难,但是,我们更有理想”,我相信,只要我们的理想仍在,徐公所热爱且为之服务一生的京剧艺术,必将克服困难,继续前行。徐公,你在九天之上,等着看吧。

2021年10月30日 北京