陀思妥耶夫斯基诞辰200周年:一位思想的艺术家

今年是陀思妥耶夫斯基诞辰200周年。陀思妥耶夫斯基的一生坎坷而壮阔,他生活在19世纪,曾被流放西伯利亚,经历19世纪各路思潮的涤荡,历史上接十二月党人的余脉,下至预见了十月革命。陀思妥耶夫斯基写出了深渊般的作品《死屋手记》《地下室手记》《罪与罚》《白痴》《群魔》《卡拉马佐夫兄弟》,是比肩托尔斯泰的俄罗斯文学黄金时代的代表人物。布罗茨基称他写出了人类能抵达的全部深度,鲁迅将他视为人类灵魂的伟大审问者。

1821年11月11日:俄国作家陀思妥耶夫斯基出生 人民视觉资料图

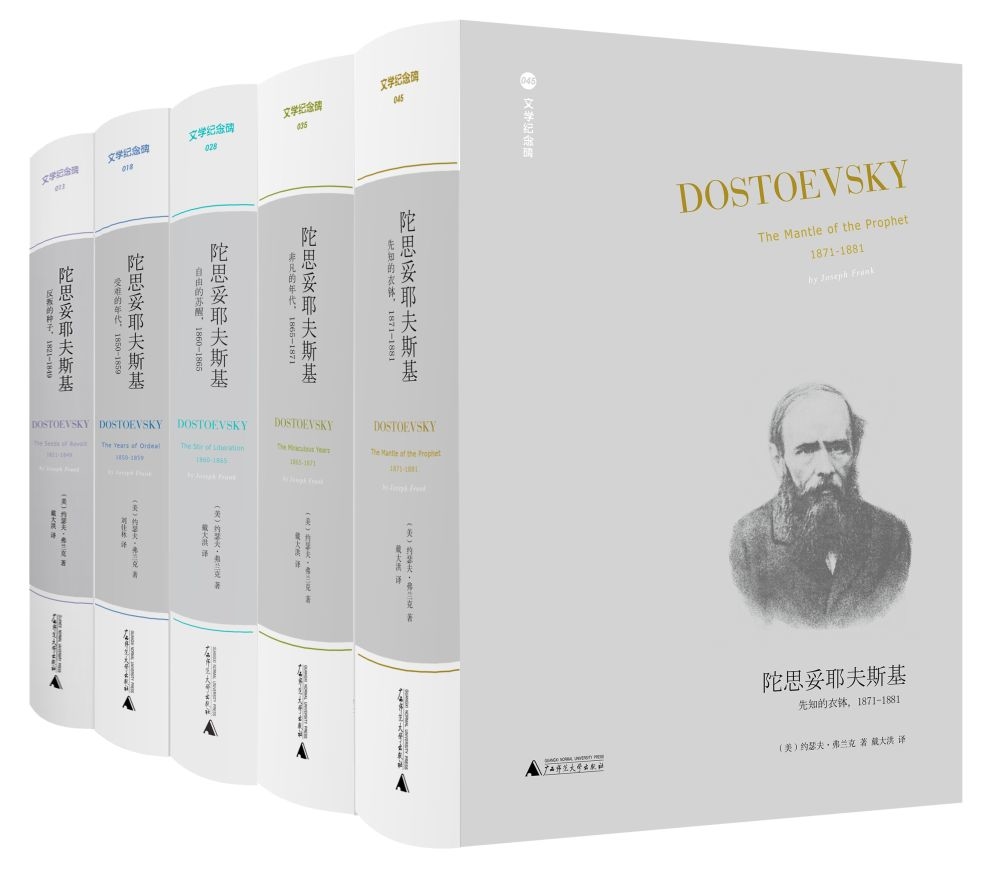

2014年,广西师范大学出版社知名图书品牌“文学纪念碑”丛书推出了陀思妥耶夫斯基权威研究者、普林斯顿大学、斯坦福大学荣休教授约瑟夫·弗兰克五卷本《陀思妥耶夫斯基》的第一卷《陀思妥耶夫斯基:反叛的种子,1821—1849》,此前已出版陀思妥耶夫斯基的第二任妻子安娜所写的《安娜·陀思妥耶夫斯卡娅回忆录》《一八六七年日记》《同时代人回忆陀思妥耶夫斯基》。此后,“文学纪念碑”陆续推出第二卷《陀思妥耶夫斯基:受难的年代,1850—1859》、第三卷《陀思妥耶夫斯基:自由的苏醒,1860—1865》。同时,还特别推出《罪与罚》的学术评论版。这些图书共同构成了“文学纪念碑”的陀思妥耶夫斯基版块。今年6月,在读者们的翘首期盼中,“文学纪念碑”推出了第四卷《陀思妥耶夫斯基:非凡的年代,1865—1871》(第五卷尚未出版)。

11月6日,在陀思妥耶夫斯基诞辰200周年之际,在上海建投书局举办了一场以“陀思妥耶夫斯基:俄罗斯文学的深度”为主题的读书会,戴大洪、刘佳林、糜绪洋、郑诗亮、魏东几位嘉宾齐聚一堂,借文学纪念碑丛书中的《陀思妥耶夫斯基》五卷本等传记、回忆录等作品回顾他的一生,重读他的作品,并畅谈了俄罗斯文学史上的诸多传奇。

读书会现场

五卷本《陀思妥耶夫斯基》,从作品的角度阐释他的一生

戴大洪作为约瑟夫·弗兰克所著《陀思妥耶夫斯基》五卷本的译者之一,对这套书进行了自己的梳理和总结。第一卷《陀思妥耶夫斯基:反叛的种子,1821-1849》讲述了陀思妥耶夫斯基从小接受的教育让他形成的思维方式、思想基础和观念意识,尤其是宗教意识的形成,以及他对俄罗斯文化传统的吸收理解。此外还有他受当时流行的空想社会主义思潮的影响。戴大洪说:“当时俄国意识形态派别分截然对立的两派,两边一个是斯拉夫派,一个西欧派,即保守派和进步派。这一时期对他的人生产生了两大影响,一是当时他文学创作起步时由《穷人》给他奠定的一时的辉煌已经衰微了。但是,陀思妥耶夫斯基确实是个与众不同的作家。他第一部《穷人》取得巨大成功之后,写了第二部《双重人格》,他没有固步自封,而是继续探讨新的主题。现在看来,我认为《双重人格》是他的一部非常重要的作品,《双重人格》中所进行的探索,在后面的《罪与罚》《群魔》《卡拉马佐夫兄弟》中都得到了发展。但《双重人格》不太成功,再加上他那时候还年轻,第一部书的成功多少让他有点飘飘然,这让他在文学上的地位多少受点影响,开始有点起伏。”同时,受空想社会主义思潮的影响,陀思妥耶夫斯基又把更多的精力放在政治上。结果,在第一卷结束时,1849年他突然被捕了。

第二卷《陀思妥耶夫斯基: 受难的年代,1850-1859》讲的就是他被捕后的情况。戴大洪认为,被捕后流放服苦役,这是他人生道路上一个很重要的转折。戴大洪认为,这打破了他最初在文化和出身的傲慢以及俄国民众的疏离感。他的思想转变体现在了《作家日记》里提到农夫马列伊的故事,这是一个促使他思想转变的线索。

到了第三卷《陀思妥耶夫斯基:自由的苏醒,1860-1865》,读者可以了解到只读陀思妥耶夫斯基的作品了解不到的陀思妥耶夫斯基。“读《穷人》《白夜》《涅托奇卡·涅兹瓦诺娃》,多少可以了解早期陀思妥耶夫斯基的思想、创作,你可以由作品观照这个人。但到这一段,陀思妥耶夫斯基1860年重返内地,他第一任妻子和哥哥去世,他因为办《时世》杂志负债累累,到他再婚。这一卷分析作品的内容少,只分析了《被侮辱与损害的人》,还有在第二卷中已经不断谈到的《死屋手记》。后面还谈到《地下室手记》,这可以被视为陀思妥耶夫斯基后来所有创作的宣言。但是第三卷对了解他的思想转变有很大帮助,为他后来创作的飞跃埋下伏笔。”戴大洪介绍说。

到了第四卷《陀思妥耶夫斯基:非凡的年代,1865-1871》,面对危机,他只能依靠写作为生。有个出版商给他设了个圈套,约他写一部这篇小说,如果他不能按时交稿,就可以在九年的时间内发表他的作品不付给他任何报酬,这样他就完全没有收入了。当时《罪与罚》《赌徒》面临交稿,他无法按时写出来,为了解决这个问题,他找来了速记员帮忙,由此认识了他的第二任太太。他虽然因此渡过了《赌徒》直接带来的难关,但财务状况没有丝毫解决,因为他的亲戚们上门要钱,分走了他的大部分稿费。在财务困难的情况下,他和太太在国外躲了四年的债。就在这种情况下,他的文学创作却迎来到了高潮。

在第五卷《陀思妥耶夫斯基:先知的衣钵,1871-1881》中,陀思妥耶夫斯基回国后的地位改善了,他的创作和思想也渐趋成熟。他依然跟以赫尔岑、别林斯基为代表的这一脉激进派藕断丝连,他的倒数第二部长篇《少年》发表在民粹派的刊物《祖国纪事》上。他希望跟民粹派达成某种和解,尽量继续引导民粹派人士,然而他失望了。在“走向人民”运动失败以后,他对激进派不再有任何幻想。《少年》之后他发表了《卡拉马佐夫兄弟》,这是他的集大成之作。

说到这里,戴大洪翻开书,朗读了约瑟夫·弗兰克在《陀思妥耶夫斯基》写作之初的一段话:“我所写的这本书并不是一部传记,或者说,即使它是一部传记,那也只是在某种特定的意义上——因为我不是从生活写到作品,而是绕道走了另一条路。我的目的在于阐释陀思妥耶夫斯基的艺术,这一目的决定了我对细节的选择以及我的视角。”戴大洪认为,弗兰克的这部著作与其说是一部陀思妥耶夫斯基的传记,不如说是一部陀思妥耶夫斯基作品的传记,因为它没有像编年史一般讲述陀思妥耶夫斯基的生平,而是无一遗漏地详细解读分析了陀思妥耶夫斯基的全部作品。可读者不得不承认,弗兰克写出了一部陀思妥耶夫斯基的个人成长史、社会变迁史和文学创作史,通过关注陀思妥耶夫斯基的作品,他把这三方面的内容有机地融合在一起。读完弗兰克的这部陀思妥耶夫斯基传记,我们不仅更深刻地理解了陀思妥耶夫斯基的作品,而且看到了一个活生生的陀思妥耶夫斯基,了解了十九世纪中期俄国的历史。最后,就具有重要思想意义的陀思妥耶夫斯基而言,这也是一部陀思妥耶夫斯基思想史。

陀思妥耶夫斯基的广度并不亚于托尔斯泰

同为《陀思妥耶夫斯基》的译者,刘佳林从传记角度讨论了这套书。首先,他指出,阅读五卷本《陀思妥耶夫斯基》,可以非常深刻地领会到作者努力揭示的一个重要内容,即一个伟大的苦难者的作家形象。陀思妥耶夫斯基承受的第一重苦难,是在1849年因为参加彼得拉舍夫斯基小组被捕,经受了假死刑,之后流放十年;第二重苦难,是癫痫病对他的折磨;第三重苦难,是作家内心理性和信仰之间的矛盾,两者在他的意识中不断激烈的搏斗,让他经受精神的磨练。这三个方面在《陀思妥耶夫斯基》中都得到充分的呈现。

第二,弗兰克从社会文化史的视角,展示了陀思妥耶夫斯基和俄国的历史、现实,文化、思想、精神、信仰之间一种宽广而亲密的联系。刘佳林说:“我们把托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基两个作家放在一起论说时,喜欢用广度描述托尔斯泰,用深度描述陀思妥耶夫斯基,但其实陀思妥耶夫斯基有他的广度,这种广度可能在某些方面托尔斯泰也不及。”《陀思妥耶夫斯基》五卷本对这部分内容有充分的描写。举例来说,在第五卷中,弗兰克用很多笔墨来讲述了陀思妥耶夫斯基在莫斯科的一个演讲中对于普希金的理解。刘佳林提指出,从陀思妥耶夫斯基对普希金的阐释可以看出,陀思妥耶夫斯基对普希金有着深刻的理解,并且他揭示出普希金作为伟大的诗人在整个俄国文学、文化历史上的先知地位。如果说陀思妥耶夫斯基没有这个广度,他对普希金的理解是不可能这么深入和准确的。所以他在莫斯科的演讲引起了轰动,当时所有听众纷纷拥抱陀思妥耶夫斯基,说他破解了普希金的秘密。陀思妥耶夫斯基为什么能破解普希金呢?屠格涅夫也在破解,很多作家、评论家都在试图理解普希金,为什么唯独是陀思妥耶夫斯基取得了成功?正因为他有这样的广度,他把自己的创作跟整个俄国社会文化史结合起来,因此他才能理解普希金在俄国的地位和意义。

第三,刘佳林提出,五卷本的《陀思妥耶夫斯基》充分证明了全世界对陀思妥耶夫斯基的一个判断,即陀思妥耶夫斯基是一个思想的艺术家。弗兰克从陀思妥耶夫斯基的生平,整个创作历程揭示了,陀思妥耶夫斯基的思想和艺术是紧密地结合在一起的。他的很多思想,其实并不是一种简单的抽象观念、哲学上的东西,而直接根植于俄国社会。

《地下室手记》是理解陀思妥耶夫斯基的重要作品,弗兰克就是从《地下室手记》开始对陀思妥耶夫斯基的研究的。他从《地下室手记》切入,试图去理解陀思妥耶夫斯基作品当中很多观念升腾而形成的幻景,如果不把这些幻景放在历史环境当中,陀思妥耶夫斯基可能就成了一个幻想家、心理学家、哲学家,而一旦放在俄国现实中,陀思妥耶夫斯基就是一个伟大的、思想的艺术家。

陀思妥耶夫斯基在俄罗斯的研究状况

作为对俄罗斯文学深有研究的学者,糜绪洋阐述了陀思妥耶夫斯基在俄罗斯的研究状况以及他对后世的影响。他指出,第一个阶段是陀思妥耶夫斯基刚刚逝世之后到苏联建立这段时间,也就是大家所熟知的俄罗斯文学的白银时代,那时俄罗斯诞生了很多哲学家,尤其是宗教哲学家,比如梅列日科夫斯基、别尔嘉耶夫、洛谢夫、舍斯托夫等,他们对包括陀思妥耶夫斯基在内的俄罗斯经典作家进行了各种阐释。这些著作与其说是严谨的学术研究,更多的是用陀思妥耶夫斯基的观念来阐述作者自己的思想,但他们对陀思妥耶夫斯基思想深度的发掘,至今是后世很多学者的严谨研究所不能企及的。

1921年,也就是陀思妥耶夫斯基诞辰100周年,苏联进行了大规模的纪念活动,这对主办者而言还是颇为尴尬的,因为陀思妥耶夫斯基在很多方面跟他们的理念是格格不入的,没想到革命成功后,第一个要庆祝的大作家诞辰就是陀思妥耶夫斯基。

当时的陀学研讨会在同一张桌子的两边还能坐着立场截然不同的人。一边是别尔嘉耶夫这样的宗教哲学家在大谈陀氏的启示意义,另一边坐的是卢那察尔斯基,苏俄第一任教育人民委员(即教育部长),说着新政权应如何批判性地接受陀氏的遗产。不过好景不长,宗教哲学家们一年后差不多都被送上“哲学船”驱逐出境了。但也有一些学者没有出席这场研讨会,比如形式主义文论最重要的传人巴赫金,当时他已在酝酿自己关于陀思妥耶夫斯基的论稿。几乎要到半个世纪后,历经无数磨难,他的论著才会被人重新发现,彻底改变了陀学研究的格局。

官方试图将陀思妥耶夫斯基包装成一个书写“被侮辱与伤害者”的革命受难者,而对于他们不喜欢的部分,则要么变形一番塞进官方体系,要么进行严厉批判。二三十年代陀思妥耶夫斯基的研究著作尽管为数不多,但还是在有条不紊地进行,除了许多后来成为经典的研究著作外,陀氏手稿、书信的整理也在进行。1935年是个重要的转折点,这一年科学院出版社出版了最不受当局欢迎的《群魔》。此事在主流媒体上引起大争论,最后已出版的书被收回。过去陀思妥耶夫斯基最多只是个“不方便”的人物,现在他开始变得“危险”了。

二战后苏联的文化管控一度有所松弛,但1946年日丹诺夫对阿赫玛托娃、左琴科的批判,在文化界引起非常大的连锁反应,1947、1948年,多利宁和吉尔伯丁研究陀思妥耶夫斯基的著作受到批判,结果从1949年起一直到1956年,持续七年时间苏联没有发表、出版过一部研究陀思妥耶夫斯基的论文或专著。

直到1956年,苏共二十大前几周,苏联宣布陀思妥耶夫斯基为当年官方纪念的世界文化名人之一,以巨大的印数发行陀思妥耶夫斯基的十卷文集。这个标志性事件意味着陀思妥耶夫斯基在苏联得到了部分平反,作为一个文化史现象,它与赫鲁晓夫的解冻进程是密切相关的。

1971年,陀思妥耶夫斯基诞辰150周年,苏联在官方层面上举办了非常大规模的纪念活动,尽管仍免不了按照官方立场重塑一个苏维埃作家形象,但苏联的陀思妥耶夫斯基研究可以在这一年划一道分界线,“后71年代”陀学研究著作的数量开始井喷,并且一直持续到现在。

1971年的另一个重大事件是“现代陀学”奠基性巨著30卷陀思妥耶夫斯基全集开始由苏科院俄罗斯文学研究所(普希金之家)着手编纂出版(从1972年出版第一卷,历时十八年,到到1990年才出齐)。这套全集的编者都是顶尖学者,比如主编弗里德兰德尔,中文世界翻译过两本他的专著,《陀思妥耶夫斯基的现实主义》和《陀思妥耶夫斯基和世界文学》,但其实他最大的学术成就是主持了这套《陀思妥耶夫斯基全集》……许多顶尖陀学家都放弃了个人功名,全身心扑在了《全集》的校勘和注释编写工作上。

糜绪洋指出,弗兰克的传记写作的第一卷出版于1976年,第五卷出版于2002年。若读者仔细阅读,会发现他前几卷还得自己做很多细节考据工作。而到后两卷,这些事情省了大半,因为30卷全集的编纂者都帮他做完了,他只需直接引用他们的成果即可,可以把更多精力花在文本细读和比较研究上。可以说,他是从巨人的腰上逐渐站到了巨人的肩膀上。而陀思妥耶夫斯基的创作手稿,中文世界基本尚未翻译过。弗兰克的传记里面引用、论述了不少,这可能是目前在中文世界能读到最多陀氏手稿的地方了。