从生活中来,回到生活中去,创作的火焰才能生生不息

2021陈伯吹国际儿童文学奖原创插画展今天在上海宝山开幕 | 第13届傅雷翻译出版奖举办系列活动 | ......

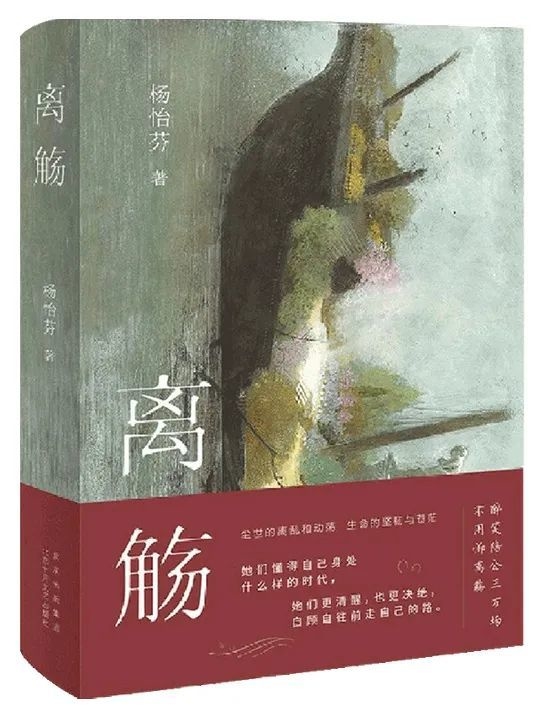

由北京十月文艺出版社于近期出版的散文集《纸上》和长篇小说《离殇》,唯一共同之处似乎只在于两位作者——苏沧桑和杨怡芬都是浙江作家,也都在书里以各自的方式写到故乡往事和风物,细究之下其实还能发现一个共同点:两部作品都因为两位作家能走出“纸上”,走向历史深处,走向生活现场,同时把从中得来的感悟与体验,以文学化的笔法还原到“纸上”,而受到肯定和赞赏。

《纸上》《离殇》

虽然,《纸上》单看书名给人以不食人间烟火之感,实际上如评论家孟繁华近期于北京举行的“苏沧桑散文集《纸上》首发式暨研讨会”上所说,苏沧桑是深入烟火漫卷的民间生活,把所见所闻所想呈现于纸上,构建了一座“非遗”博物馆。当然,集子里也确实收录了一篇写古老村落里唯一一位坚持古法造纸的传承人的故事的同名散文,其余六篇则是写的桑蚕丝绸、草台戏班、茶农生活、养蜂人家、古法陈酿和西湖船娘。这是苏沧桑在长达三年多时间里的沉浸式体验和书写的结晶。她在寒冬季节三番五次寻访体验古法造纸捞纸工生活;大病初愈就跟着老家草根戏班去流浪;凌晨三点和蚕农一起喂养十万条蚕;带着血压计行程万里远赴新疆,冒着被群蜂蜇咬的危险追寻三代养蜂人的故事……

2019年6月,苏沧桑在新疆碧流河乡深入体验养蜂生活

如此,用孟繁华的话说,因为苏沧桑走向民间,她发现了另一个江南。“‘走向民间’是1942年毛泽东同志在延安文艺座谈会上对延安的文艺家们提出的号召。鉴于他对五四以来知识分子的话语不满意,他号召知识分子在情感方式和话语方式上都要转移到人民群众中去。现在时代环境发生变化了,但是作家、知识分子向生活学习,生活是创作的重要源泉这样一个理念和思想并没有成为过去。在这一点上,苏沧桑是践行讲话精神的一个对自己有要求的作家。”

这对于写作者来说无疑是重要的。如作家周晓枫所说,现在有些所谓知识分子的问题,就是因为自己有限的有知而盲目自信,以为能够照猫画虎,其实照猫只能画猫,照虎只能画虎。“照猫画虎,即使你能画出样子来,你也画不出它的威风凛凛。所以,如果一个作家觉得一念之间就能覆盖他人的生活,基本上是对自己的手艺和对劳动者的生活都不够尊重。”也因此,在周晓枫看来,作家的勇气和能量不是来自于傲慢,而是来自于对他人的尊重和在世界面前保持的谦卑,“能从生活中来,并且不断回到生活中去,创作的火焰才能生生不息。”从这个意义上,周晓枫对苏沧桑对生活的倾情投入表示赞赏。“所以我看到她写‘非遗’的时候,看到人的气息。因为这些物上有人的指纹、呼吸和命运。”

事实上,这样的阅读体验,还部分源于苏沧桑对史料的把握。评论家梁鸿鹰感慨这本书既有她对当下的感悟,也有她对历史的梳理。“她能在史料上下功夫,是我没想到的。一般男作家擅长做这方面的研究,像她这么感性的女作家能这么做,难能可贵,她从史料中提取出那些与当下相联系的东西,也是非常可贵。”

也是在这个意义上,评论家陈福民赞赏这本书具有一种文化考古学的风度和功夫。“这本书的硬知识建立了它在知识学上的可靠。我们以往的写作过度的抒情、务虚的抒情过多了。只能靠修辞和抒情来支撑起散文架构的时候,作者会特别累,容易表演过度,气跟不上。但是有了这种强烈的硬知识的嵌入,作者写起来就顺当多了。而苏沧桑写这个硬知识,又不是为知识而知识,它是有温度的,是与每个个体生存和她所处理的对象之间有感应的。何况虽然这是一个感性的江南女子写的作品,但是她的文字没有脂粉气,而是充满了英气和灵气。这样一部作品应该说是给我们当下的散文写作注入了一个新的气质和气度。”

2017年,苏沧桑“跟着戏班去流浪”

而这样一个题材,用评论家阎晶明的话说,写成一部长篇通讯或报告文学,是非常方便的,苏沧桑却是用了散文的笔法,她坚持文学性或者散文性,这一点特别好。好就好在如评论家贺绍俊所说,体现在这本书里,苏沧桑不只是写到眼中观察到的事,更是写到心中体验到的事,她具有强大的体验性,还具有强大的联想性和审美性。“她写了很多人和事,但她不是纯客观地记述,而是以一种体验性的方式去书写。叙述中始终有鲜明的主体性,这就决定了她在写作中会充分调动想象力,以想象力去扩展体验,带着特有的体验在广袤的时空下遨游。”

无论如何,苏沧桑把目光聚焦于非遗,就像孟繁华说的那样,并不是在倒退或者复古,虽然她书写的生活方式和生产方式,对今天来说是只可想象,难于经验的过去,但是这些场景,是她用文学构建起来的另一所博物馆,让后来者能够了解甚至直观这些陈年旧事,并通过这些方式进入历史。“过去的事物在生活中可能失去了实际功能,但它在生活中并没有消失,它还潜移默化作用于我们的心理世界和精神世界,那是我们的文化血脉。”

《纸上》首发式暨研讨会(左)及《离觞》新书分享会现场

杨怡芬以1949至1950年国民党军队败退舟山为背景写《离殇》,也未必是单纯写一个历史故事,而是意识到历史与当下血脉相连。但历史毕竟已经远去,一切都已然模糊。这就意味着杨怡芬用自己的笔还原过往的场景,显然是有难度的。在日前于杭州纯真年代书吧举行的“杨怡芬《离觞》新书分享会”上,评论家洪治纲表示,他感受最深的是,就他知道的史实而言,这小说但凡有所涉及,都是准确的,做到这一点很不容易,而小说处理史料的方式,更是令他颇为赞叹。

以洪治纲的阅读,1990年代以来,作家们大都不从正面去写历史,比如说王安忆的《长恨歌》,让王琦瑶历经如此波澜壮阔的时代;再如余华的《活着》,从解放战争一直写到了改革开放,也是通过个人命运去写历史;甚至是《白鹿原》这样的大历史作品,但凡写到历史,无论短和长,其实都在写日常。但《离觞》的特殊性,决定了杨怡芬不得不正面去写这段历史,因为小说中的这些人物处在这么一个特殊的历史环境中,如果不去写这段历史,氛围就出不来,小说就没有一个活动的空间。“小说时间跨度虽然只有一年,但这一年中国确实处于一个极其复杂动荡的时期,而舟山作为一个远离大陆的离岛,情况又更为复杂。从目前有限的史料来看,这段历史并不好把握。但这部小说读下来,可以看出杨怡芬对历史的处理能力还是比较强的。一般来说,小说写在后面差不多就松松垮垮的,但这部小说,越到后面越精彩。特别是写到最后国民党大溃败,各色人等通过各种方式仓皇撤离的时候,还是非常精彩的。”

可以想见,杨怡芬在处理史料上下了大功夫。小说从酝酿到完成,历时十年。 “最开始,我虽然有各种设想,但还是让各种东西给框住了,史料更是一个巨大的坑,以至于我都不知道该怎么去做准备。虽然我所写的不过是发生在舟山群岛上的故事,但我得知道当时国内乃至世界的时局如何,我的主次人物们也都有自己的前传,我得明白他们的所思所想。社会史和个人史交织,有一段时间,我被压住了,动弹不得。况且,怎么写更是个大问题。好在我最后挺了过来。”

杨怡芬

如何让大历史与日常生活交相融合,更是摆在杨怡芬面前的一个大问题。以作家萧耳的阅读,她显然是很好地解决了这个问题。“小说里面写到国民党的溃败,我家族里就有亲人亲身经历过,这整个过程,我从小不知道听家人讲了多少遍。几家文学期刊知道我的家族故事,也约我写非虚构作品,但我真的不会写,因为我听到的只是故事,我抓不住那时候人们生活的细节,觉得那是一个非常隔的东西,但《离觞》准确捕捉到了,小说里写了人、街道、布料、细节、甚至耳环等大量的细节,特别触动我。”

这也让洪治纲深有触动。在他看来,小说要写出“日常性”,看似简单,却不易做到,作家做没做功课,从细节上就可以看得出来。“比如当时为了确保国民党军队能成功逃离,从长江口到舟山这一带全封锁了,但是这个公司的船并不是靠岸的,那么哪里靠岸、怎么靠岸、如何供给,这些都需要做功课。她写老韩这个人物,就看得出做了功课。他是舰长宋以文那艘军舰上的物资补给负责人,他要在紧急关头通过各种手段搞到船上的供给,这看起来不重要,却把小说日常的质感铺垫得很结实,让你感觉到那个时代的氛围。”

在洪治纲看来,优秀的作家就应该是福尔摩斯,他们发现蛛丝马迹,把它放大成饶有意味的细节,甚至是决定情节发展的东西,从而给我们留下深刻的记忆。杨怡芬也认为,日常细节里可以包含很多东西,而其中一些细节就是从生活和书籍里得来的。为了更加了解舟山的民俗,她曾在舟山民俗协会“混”了三年,从普通会员一直“混”到理事,跟着同事做田野调查,“比如说祖宗羹饭怎么做,我心里都很有数”。为了熟悉当时的生活,她还翻过很多老照片,还有过去的《随笔》《万象》杂志,也看了大量人物传记。

而在早前,杨怡芬还做过一段整理老档案的工作,这也为她写《离觞》提供了丰富的细节。“写这些人物,包括当时学校怎么对他们进行教育,我都读到过,还有最后快败走的时候,有个‘五人连坐’的说法,就是同学们四五个人在一起,要互相监督,如果有一个人出问题了,那么五个人同罪,我曾觉得那个时候兵荒马乱的,纪律很宽松才对,但其实很紧。我碰到的这些细节,都是历史资料之外的,很宝贵,我就当时心里默默记下了一些,然后慢慢的就有一个故事在成型。”

舟山群岛风景

就这样,杨怡芬写下了浙江特殊时期非常重要的一段历史记忆,但她是通过写乱世中女性的命运,写出如洪治纲形容的那种把酒别离的惆怅、无奈,甚至是几分悲壮。小说开篇即将李丽云、潘绮珍、秦怡莲、宋安华等几位女主角“和盘托出”,这些女性年龄、身份、性格都不同,但无一例外地在艰难处境中小心经营自己的人生,她们的女性主体和女性意识,也由此得以凸显。让很多读者疑惑的是,为何那个总是着男装、有一些觉醒意识的富家小姐宋安华会委身于宋以文,以致给人感觉是“娜拉出走以后”,又走了古代中国一夫多妻的老路。

或许,对于小说做什么样的解读是一回事,具体到写作本身又是另一回事。如杨怡芬所言,作家最基本的一点是要将小说写到能逻辑自洽。她解释道,宋安华是个有经济基础撑腰的富家女子,她骄傲到只认自己内心的感觉。但对世俗的看法,她不在乎,她是任性的,她所拥有的,是她的社会基础给她的。但只要她的金钥匙还含在嘴里,她就可以这样做,她在小说中并没有接受姨太太的身份。对于社会规则,宋安华是俯视的。“就像人们质疑《围城》里的女性,留洋读了博士回来还是想找有钱有才华的老公,这是不是白启蒙了?但是反过来看,也是因为这些女性都有任性、有挑挑拣拣的资本。”

这就意味着,我们有必要还原到具体情境里去看待人物,以及人物关系。在洪治纲看来,小说写人物,重在如何写好人与人之间的关系,而不是割裂地去写男性,或是女性。“从男男女女的爱恨情仇当中,去体会人生的况味,去体现作家对这种人性复杂性的把握,很多东西才能打开。比如说杜十娘怒沉百宝箱,爱和憎都非常分明,那是古代写传奇小说的方法。但现在小说家一定不是这么简单地去处理了。现代小说的人物关系都呈网络状,跟谁的关系也不是特别纠结,也不是特别松散,说回到《离觞》,宋以文原配秦怡莲发现丈夫和宋安华之间的关系之后却不说破,这个细节就把人与人之间关系的复杂性体现出来了。”

新媒体编辑:郑周明

配图:出版社资料

秋季文创与2022年订阅已开启

进入微店订购文创

秋季文创线上首批限量100份

报纸订阅线上渠道

中国邮政平台

本报为周报,周四出刊,通过邮局寄送,邮发代号3-22,全年订价61.8元

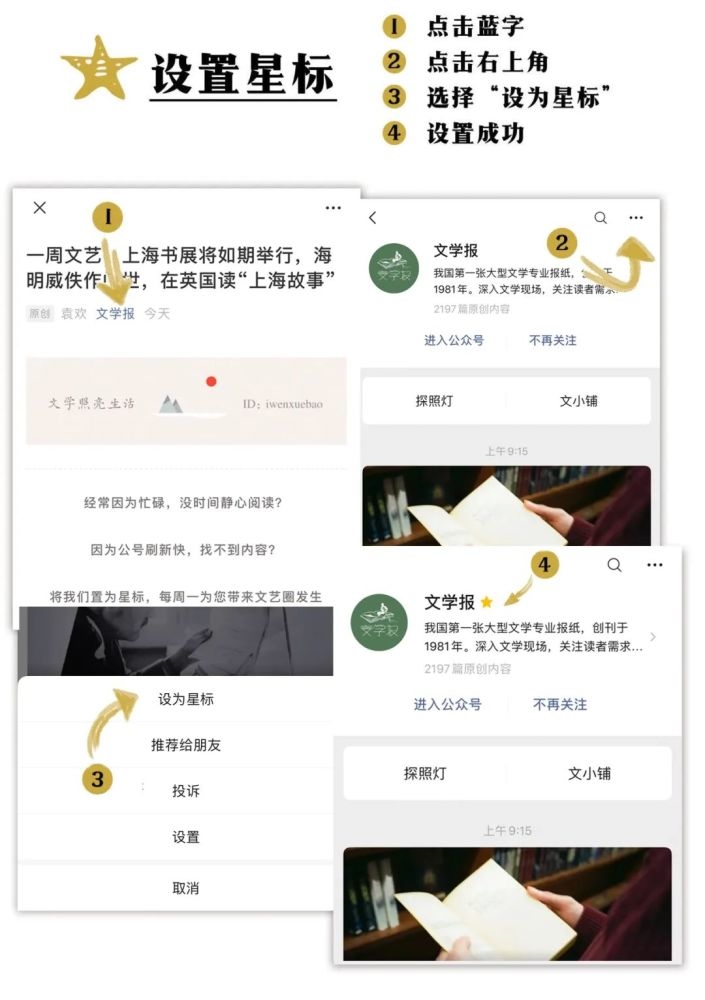

每天准时与我们遇见的小提示: