陆胤:古典文献中“风雅”连称,除指代《诗经》,亦可专指诗歌

文 / 陆胤

古典文献中“风雅”连称,除了指代《诗经》,亦可专指诗歌(如《濂洛风雅》《龙眠风雅》);推而广之,则成为一种风格或文化的象征。“风,风也,教也,风以动之,教以化之”,“雅者,正也,言王政之所由废兴也”,广义的“风雅”正是教化与政治,经传中常合称为“政教”。

清代科场揭橥“清真雅正”为衡文标准,便可视作“风雅”与“政教”此种内涵关系的表征。雍正十年(1732)特旨礼部“晓谕考官,所拔之文,务令清真雅正、理法兼备”,本只针对近科逞才文风,敲打四书文一体的“冗长浮靡之习”;随后却泛滥至于古文、诗、词、赋,“从制艺文推到一切文学”。方苞《钦定四书文凡例》称“文之清真者,惟其理之是”,“文之古雅者,惟其辞之是”,即通于其论古文“义法”的有物、有则之说。

张之洞

光绪初年,张之洞在四川学政任上发落士子,推崇“清真雅正”为“文家极轨”,指出“不惟制义,即诗古文辞,岂能有外于此”。张氏将“清真雅正”四字拆开疏解:“雅”是“有书卷,无鄙语,有先正气息,无油腔滑调”;“正”为“不俶诡,不纤佻,无偏锋,无奇格”。

但是,这种“纱帽气”十足的正体论,到了晚清政教松动之际,往往被认作“庸腐空疏”的老生常谈,早已不能牢笼人心。如旗人文康约在道咸之际成书的小说《儿女英雄传》中,即写到两位“方”姓的主考“要向清真雅正一路拔取真才”,但众房考“大家心里都窃不以为然”;而追随主考意旨,刻意不取安公子“堂皇富丽”之文的那位“娄主政”,亦被讥为“矫情”,遭到神明的戏弄。

降至20世纪初,清廷在西学压力下改弦易辙,渐废科举,骤兴学堂。光绪二十九年十一月(1904年1月)颁行癸卯学制,《奏定学务纲要》提及:“中小学堂于中国文辞,止贵明通;高等学堂以上于中国文辞,渐求敷畅,然仍以清真雅正为宗,不可过求奇古,尤不可徒尚浮华”。非惟“高等学堂以上”,中学堂、初级师范学堂章程亦规定“作文以清真雅正为主:一忌用僻怪字,二忌用涩口句,三忌发狂妄议论,四忌袭用报馆陈言,五忌以空言敷衍成篇”。

此类文禁条规,可上溯到清初方苞、李绂等文家揭橥的“古文辞禁”。不过清季文网疏弛,科场改制后衡文标准亦不明确;进入新学制的“清真雅正”,只是摆出了一副被动的防御姿态,与康雍乾时代厘正文体的雷霆手段不可同年而语。值得注意的倒是其中新增的近代文体因素,如报章论调、生僻怪字乃至外来新名词等,《学务纲要》甚至有一条专门申明“戒袭用外国无谓名词”。

其实所谓“外国名词”,主要还是指同样采用汉字形式而得以从日本迅速输入(或回流)的“新学语”。除了带来意义混淆的同形异义词和学制主导者眼中“并非必需”的生造词,“欠雅驯”亦被认为是新名词不能适用的理由之一。学制针对新名词提出“雅驯”“古雅”等标准,似乎是着眼于文体、词藻的调适(“与中国文辞不相宜”)。但又称“古人云文以载道,今日时势,更兼有文以载政之用”,则近代学堂的“清真雅正”仍是植根于政治之“用”;下文又云“外国论治论学,率以言语文字所行之远近,验权力教化所及之广狭”,则此“文以载政”的“政”又不止于传统政教,更带有了近代国族文化主权(或霸权)的意味。

从“雅正”角度被厘定的不只是文体与词藻,还包括音韵、字形、字体。历朝“正音”“正字”举措非但受制于科举功令、朝会唱赞、圣谕宣讲等“文化制度”的现实需要,更攸关“华夷之辨”“古今之争”,支撑了千百年来对于“中原”“华夏”的政治认同或想象。

正如平田昌司指出的:“真正能够代表中国语言文化的特点,应该是书面语言规范的高度统一性及其制度化。所谓制度化,就是隋唐以来延续一千三百年的科举制度。它的考试规则把试卷该用的字体、字音、词汇和语法、文体各方面都事先定好,参加考试的举子唯恐冒犯朝廷颁发的规矩。”清末以来“国语运动”承此问题而来,并非仅仅出于通俗启蒙意识或语言民族主义的移植。

在此之前,清代考据学风潮下“小学”部分的成就,无论对官方的“正字”“正音”,还是近代以来“国语”标准和注音字母的确立,都起到了学理上的奠基作用。

更重要的是,考据学本身逐渐发展出一种基于文本依据或语言文字演进逻辑的理性化体系,虽未必要像梁启超、胡适那样夸称之为“科学方法”,却的确有逐渐疏离于经学或理学主导下政教传统的趋势。

时至清季,章太炎隐然以考据学正统的“戴学”传人自任,又暗中涵纳19世纪欧洲语言学、社会学、宗教学新知,欲将“小学”从“经学之附属品”升格为“一切学问之单位之学”。革命家章太炎的“小学根本”论背后,是与乾嘉时代戴、王等迥然不同的近代政治关切。

在丙申年(1906)东京留学生欢迎会演说中,章氏援引欧洲史的“文学复古”(Renaissance),将“小学”与“爱国保种”的诉求相结合;两年后撰《新方言序》,又借用来自历史比较语言学的“语根”(root)之说,赋予当代方言以周汉古语的时间深度。《新方言序》:“世人学欧罗巴语,多寻其语根,溯之希腊、罗甸;今于国语,顾不欲推见本始……当知今之殊言,不违姬、汉。”见《章太炎全集》(七),上海人民出版社1999年版,第1、 3页。

但在同时期私下与人的书简中,章太炎却深斥康有为等“以经术文饰政论”的张皇,提出“学者将以实事求是,有用与否,固不暇计”的立场,似乎又以清儒言说为资源,刻意区分了学术与政治。章绛《与王鹤鸣书》,《国粹学报》第63期,宣统二年正月二十日。按:此书在章氏自订《太炎集》中收入“丙午文”,则当作于1906年前后。

在其最早的“文学”专论——壬寅年(1902)刊布的《文学说例》中,章氏借用《大戴礼记》成句,声言:“尔雅以观于古,无取小辨,谓之文学。”章氏学《文学说例》,《新民丛报》第5号,光绪二十八年三月初一日。其所谓“古”并非时间意义上的“复古”,而是指训诂准则,“非为慕古,欲使雅言故训,复用于常文耳”太炎先生遗著《自述学术次第》,《制言》第25期,1936年9月。

章氏以“近正”释“尔雅”,但“雅正”与否,既不取决于风格,又非受制于时代:“奇恒今古,视若游尘,取舍不同,惟其吊当。”数年后章太炎撰《大疋小疋说》,追溯“疋”(“雅”的本字)的本义为“足迹”,《诗》大小雅即纪事之迹;又以“疋”声近“雅”,而可通于“乌”“夏”,故为“夏声”。此文日后列为《太炎文录》开篇,堪称“尔雅观古”的一次示范。

无论是发扬“爱国保种”还是坚守“实事求是”,章太炎小学论中的“雅正”主要基于字、音演化的理路,并非单纯为复古而复古;至于阐发“奥衍不驯”之说,更与官方的“雅驯”“古雅”标准相背驰。

与“雅”的多元展开相对,在清末有关启蒙教育、白话文学乃至小说、戏曲革新的讨论中,“俗”的价值也正逐渐确立。

光绪二十三年(1897),康有为门人陈荣衮撰写《俗话说》,已指出雅俗界限并非固定:“人人共晓之话谓之俗,人人不晓之话谓之雅,十人得一二晓者亦谓之雅。今日所谓极雅之话,在古人当时俱俗话也。今日所谓极俗之话,在千百年后又谓之雅也。”

进入20世纪,梁启超则以进化学理和文学史观颠覆雅俗之见:“文学之进化有一大关键,即由古语之文学变为俗语之文学是也。各国文学史之开展,靡不循此轨道。”清末士人热衷面向下层社会启蒙,提倡俗语之议相当普遍,但多半还是带点胡适所谓“我们”与“他们”的隔膜。

陈荣衮、梁启超则直接将“俗”正面化,不仅宋元以降小说、戏曲、语录由此得到肯定,《公羊》《楚辞》《墨子》《庄子》等上古经典也被指认为俗语文学的先驱。

这种关于“俗”的新见解,也反向界定了“雅”;后者被圈定在精英、复古的风格中,而与启蒙和进化的方向相反。陈、梁都将“雅俗”之分与文、白语体对应,章太炎的思考则要复杂得多。他曾提到书志、疏证等学术体裁精密的记载,体现了“有文字箸于竹帛”的“文字不共性”,故为一切“文辞”(有句读文)的楷范,就此树立“雅俗”分界,与每一体裁内部各异的“工拙”标准有别:“工拙者系乎才调,雅俗者存乎轨则……所谓‘雅’者,谓文能合格。”

就公牍而言,上守条例,下适时俗,没有诡异不合时代的名号,杜绝浮夸表象的词汇,便是符合了“雅”的要求。因此,“古之公牍以用古语为雅,今之公牍以用今语为雅”,文章雅俗与文白古今并没有必然的对应关系。章炳麟《国学讲习会略说·论文学》,第57—59页。与小学的“尔雅观古”一样,文辞之“雅”仍遵循“吊当”原则,一切以表达精确为准,实是继承顾炎武《救文格论》以来经史家的文字观。但标举这种基于训诂、论理与记载精密性的“雅”,也并非一概否定“俗”。

章氏又有“尽雅尽俗”“随俗雅化”之说:“徒论辞气,大上则雅,其次犹贵俗耳。俗者,谓土地所生习,婚姻丧纪旧所行也,非猥鄙之谓”,即便“不善故训,不綦文理,不致隆高”,只要修辞立诚,仍不妨用常言表达习俗,还好过那些以“窕儇侧媚之辞”伪装高雅者。正是从“能俗”的标准出发,眼高于天的章太炎,对同时代吴汝纶、马其昶等桐城文家反而多存恕词。章绛《与人论文书》,《学林》第2册。

又在前揭《论文学》中,章太炎指出“雅有消极、积极之分。消极之雅,清而无物,欧、曾、方、姚之文是也;积极之雅,闳而能肆,杨、班、张、韩之文是也。虽然,俗而工者,无宁雅而拙。故方、姚之才虽驽,犹足以傲今人也。”准此则桐城文之“能俗”,又可称“消极之雅”。

以上仅就清季民初“雅”的观念史作一颇不完备的撮述,已不难发现其间取向的多歧。

但有一个总的趋势,即随着科举功令和经学权威的瓦解,《诗序》以来“政教”意义上的雅正理念正逐渐淡出。取而代之的,是基于学术内在理路、启蒙立场、西学话语的各种“雅俗”言说。随着“俗”的意义被开掘,“雅”不再是天然值得追求的目标;即便被认为值得追求的“雅”或“古雅”,也开始包含全新的涵义。

如王国维在柏克(Edmund Burke, 1729—1797)、康德所揭“优美”(Beautiful)与“宏壮”(Sublime)之分基础上,标举“古雅”为“第二形式之美”。“杨柳依依”“雨雪霏霏”“穆如清风”,王士禛偏好的这些雅诗神韵,或许还能在新文学与新学术的观照下得到理解;而从谢安至沈曾植,士大夫在“谟定命,远猷辰告”等诗句中体会到的“雅人深致”,却注定越来越难得解人。

《世说新语·文学》:“谢公(安)因子弟集聚,问《毛诗》何句最佳,遏(谢玄)称曰:‘昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。’公曰:‘谟定命,远猷辰告。’谓此句偏有雅人深致。”王士禛《古夫于亭杂录》卷二:“太傅所谓‘雅人深致’,终不能喻其指。”沈曾植《止庵诗集序》:“昔者曾植与涛园(沈瑜庆)论诗于公(瞿鸿禨),植标举谢文靖之‘谟定命,远犹〔猷〕辰告’,所谓‘雅人深致’者,为诗家第一义谛;而车骑所称‘昔我往矣,杨柳依依’者为胜义谛。”

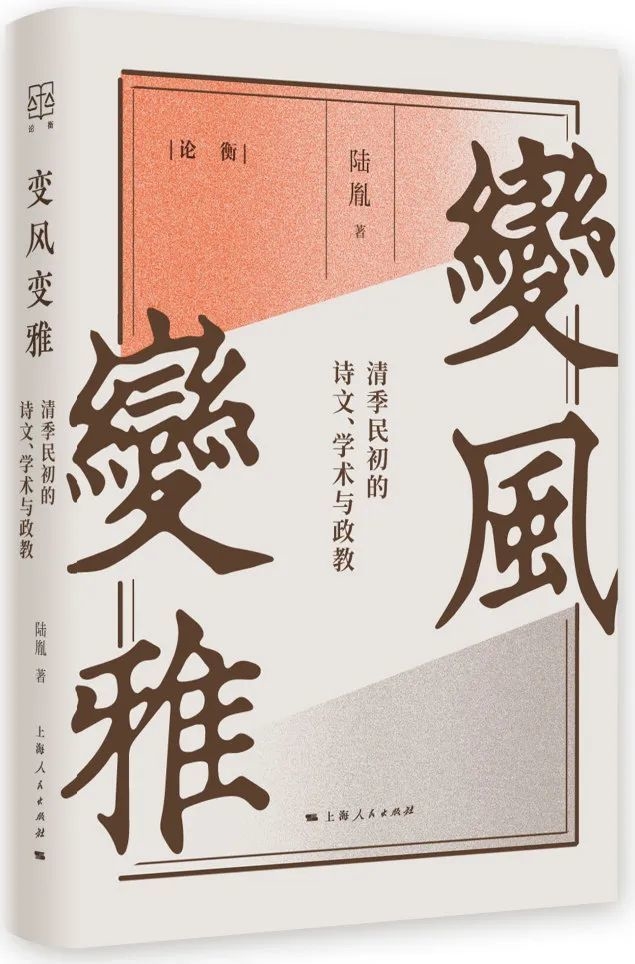

(本文节选自陆胤所著《变风变雅:清季民初的诗文、学术与政教》,由上海人民出版社授权发布)

华文好书选读

《变风变雅:清季民初的诗文、学术与政教》

陆胤 著

上海人民出版社

2021年9月

《诗大序》曰:“至于王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风变雅作矣。”在风雅正变的话语中,“变”只是一个脱离常轨的时刻,最终还是要回到“经”与“正”。但清季民初“变风变雅”的正面化,却萌发了“风雅”独立于“政教”的可能。

本书所集文字大致围绕着一个问题,即清季民初诗文、学术二者与政治的互动关系。此类讨论当然不限于考索文学文本或学人文献中的政治本事,更非出于机械的社会反映论,而是意在摸索“变风变雅”时代共通的表达结构。

本书收录十篇文字,大略分为三辑:甲辑“雅废夷侵”,主要从解读诗文和文人群体交游入手,探索晚近学士大夫在他们所谓“小雅废四夷侵”局面下的委曲心境。乙辑“道术科分”,收入三篇在学术史、教育史方面试探的长文,分别讨论教育体制与史学、经学的近代转型。丙辑“文学小言”,围绕近代文学研究,涉及文论、小说、文学教育等话题。