庞惊涛:钱锺书笔记中的宋仁宗

文/庞惊涛

【人物简介】

宋仁宗赵祯(1010年5月30日-1063年4月30日),初名赵受益,宋朝第四位皇帝,宋真宗赵恒第六子,母为李宸妃。早年历封庆国公、寿春郡王、升王,官中书令。天禧二年(1018),被立为皇太子,赐名赵祯。

乾兴元年(1022),赵祯即位,时年十三岁。他在位初期,由章献明肃皇后刘氏垂帘听政,直至明道二年(1033)才开始亲政。在位中期爆发第一次“宋夏战争”,经三年交战后,双方签订“庆历和议”。期间,辽国趁机以重兵压境,逼迫宋廷增输岁币,史称“重熙增币”。庆历三年(1043),赵祯任用参知政事范仲淹等开展“庆历新政”,企图遏止日益严重的土地兼并及“三冗”现象,但因反对势力庞大,改革旋即中止。

嘉祐八年(1063),赵祯崩逝,享年五十四岁。在位四十二年,为宋朝在位时间最长的皇帝。谥号为体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝,庙号仁宗,葬于永昭陵。

赵祯在位期间,北宋经济繁荣,科学技术和文化也得到了很大的发展。《宋史》赞曰:“《传》曰:‘为人君,止于仁。’帝诚无愧焉。”史家将其在位及亲政治理国家的时期概括为“仁宗盛治”。他善书法,尤擅飞白书。有《御制集》一百卷。《全宋诗》录有其诗。

宋仁宗坐像

近期电视剧《清平乐》热播,因其中服装、布景的高水准制作,也带热了关于宋代服饰、宋史图书、宋代生活美学等方面的文化话题。那么,剧中的男主角宋仁宗在历史上到底是一个什么样的形象呢?

钱锺书是纯粹学人,绝少谈政治。吴学昭说:“对政治夸夸其谈,不是钱锺书的风格。以钱先生对社会政治的极度清醒,对人间世态的深悉洞察,不论会上会下,谈话绝不直接涉及政治。”谈话如此,其著作也少涉及政治,或涉及政治而极高明隐晦,更少谈政治人物。

但在《容安馆札记》中,钱锺书却屡屡提及宋仁宗。将这些提及宋仁宗的内容所涉及的人物和事件捉置一处,可以看到一个非常有意思的宋仁宗形象。其中,很多事件和人物,都在热剧《清平乐》中有生动再现。

“叫果子”技艺

《容安馆札记》第48条:《茶香室三钞》卷二十四引高承《事物纪原》卷九云:“嘉祐末,仁宗上仙,四海遏密,故市井初有‘叫果子’之戏。盖自至和嘉祐之间,叫《紫苏丸》,洎乐工杜人经十叫子始也。京师凡卖一物,必有声韵,其吟哦俱不同;故市人采其声调,间以词章,以为戏乐,又谓之‘吟叫’”云云。

此条关注仁宗驾崩之后东京市井的“叫果子”技艺。《事物纪原》是宋人高承所撰的一本类书,主要内容为器物的溯源和正名,藉此可考察古代社会的民俗民风。但近年来学界有观点认为,此书成书为明代而非宋代。无论是宋还是明,“叫果子”技艺确乎兴盛于宋却是事实。所谓“叫果子”,顾名思义,就是一种模仿水果贩子叫卖水果声音而形成的一种口技表演。说唱艺人从街头叫卖声中获得灵感,通过艺术加工,配以词章,而让叫卖水果的声音更有艺术感染力。

颇值关注的是,这个“叫果子”之戏是在仁宗驾崩前就有了的呢,还是因为仁宗驾崩,举国停止娱乐活动,在国丧的大环境下,为了找一点乐子市井临时制造的呢?如是后一种,则足见朝廷对市井生活的宽容。

根据周密《武林旧事》所记,“叫果子”之戏在南宋达到鼎盛,不仅成为一项常见的赛事,且经由京兆的组织,搬进了大内。《武林旧事》“元夕”条记载甚详:既而取旨,宣唤市井舞队及市食盘架。先是,京尹预择华洁及善歌叫者谨伺于外,至是歌呼竞入。既经进御,妃嫔内人而下,亦争买之,皆数倍得直,金珠磊落,有一夕而至富者。

想来,这样的“叫果子”之戏,皇室也是非常喜欢的,而那些擅长“叫果子”之戏的艺人中,总会有个别优秀的脱颖而出。孟元老《东京梦华录》之“京瓦伎艺”条,就记载了开封瓦市专演“叫果子”的文八娘,她模仿任何一种叫卖声,都十分逼真。她的嗓音圆润且多变,令人百听不厌。

《容安馆札记》第250条:据晁氏、邵氏之说,则与孟子为难乃北宋风气,盖亦有激于王氏新学而然。顾太伯殁于仁宗时,在新学之先。邵氏书卷二十一且记曾旼、吕吉甫言子瞻学孟子,是喜孟子者,未尝不驳孟子也,而驳孟子者,岂必不喜孟子乎?不喜孟子者,更安知其不读孟子乎?此如柳子厚作《非国语》,而《答韦中立书》则云:“参之《国语》,以博其趣”,又云左丘明、太史公、《国语》“可出入”。

北宋改革家李靓

改革家李觏

此条关涉钱锺书对北宋早期重要的哲学家、思想家、教育家、改革家李觏的评价。李觏字泰伯,号盱江先生,北宋建昌军南城(今江西抚州资溪县高阜镇)人。其人博学通识,尤长于礼,曾应范仲淹之邀,主持桐庐龙山书院讲习事务。因重经世致用之学,李觏反对孟子。在《常语》一书中,他反对所谓的“重义轻利”,认为“焉仁义而不利者乎?”是宋学中“非孟”思想的先驱,王安石新学及其“熙宁变法”,便深受他经世致用思想的影响。

李觏非孟的核心,在于如何看待义利问题,而不涉及孟子仁政思想,也因此并未动摇到孟子思想的根基。但即便如此,李觏身后还是受到了一定的责难,尤其是道学家的诟病。钱锺书认为,其《盱江全集》中的《序》《跋》《年谱》词多夸饰可笑。“泰伯以非孟子为道学家诟病,此本遂窃加删节。”故康熙四年李氏后人出版《盱江全集》时,删去了其中非孟的内容。

李觏与仁宗几乎同时代,但与仁宗几乎没有交接,仁宗对大臣们屡次荐举李觏的建议也不为所动,按照仁宗网尽天下贤才的气魄和心量,只能说李觏在仁宗眼中还不是人才。或者还有一个可能,即李觏非孟让仁宗不喜。以仁宗一生推行仁政的实践来看,李觏的非孟某种程度上是对他仁政思想基础的否定。

直到1050年,经范仲淹的再次推荐,朝廷因仪礼问题才认识到李觏的价值,授他为将侍郎试太学助教这个从九品下阶的文散官。李觏49岁时,国子监奏请李觏充太学说书,才得以进京。不过这样的京官并未当多久,1059年,李觏就病逝,年仅51岁。

进奏院事件

《容安馆札记》第320条:此事缘范文正招引一时才俊之士,聚在馆阁。如苏子美、梅圣俞之徒,此辈虽有才望,虽皆是君子党,然轻儇戏谑,又多分流品。一时许公为相,张安道为御史中丞,王拱辰之徒,皆深恶之,求去之未有策。而苏子美又杜祁公婿,杜是时为相,苏为馆职,兼进奏院。每岁院中赛神,例卖故纸钱为宴饮之费。苏承例卖故纸,因出己钱添助为会,请馆阁中诸名胜,而分别流品,非其侣者皆不得与。会李定愿与,而苏不肯。于是尽招两军女妓作乐烂饮,作为傲歌。王胜之名直柔,句云:‘欹倒太极遣帝扶,周公孔子驱为奴。’这一队专探伺他败阙,才闻此句,拱辰即以白上。仁宗大怒,即令中官捕捉,诸公皆已散走逃匿。而上怒甚,捕捉甚峻,城中喧然。

此条涉及北宋仁宗早期的“进奏院事件”。这个事件其实并不复杂。苏舜钦为集贤殿校理,兼进奏院时,值进奏院祀神,苏舜钦按照惯例,用所拆奏封的废纸换钱置酒,招一班支持范仲淹改革的君子党宴饮,被反对新政的王拱辰以监主自盗之名诬告到仁宗那里。其中,同为集贤殿校理王益柔那句“欹倒太极遣帝扶,周公孔子驱为奴”,被王拱辰添油加醋、夸大其词地向仁宗作了报告,一向对文臣宽宏大量的仁宗,在这个事件的处理上,出乎意外地“大怒”,将苏舜钦除名,其余参与饮酒的官员,也受到了相应的处罚。

“进奏院”事件是庆历年间最重要的政治事件,之所以小事搅大,是以主持新政的范仲淹为首的君子党触犯了朝中一些人的利益,反对新政的王拱辰“狗急跳墙”,借以打击君子党。然则一向仁厚宽和的仁宗何以动雷霆之怒,给予苏舜钦如此重的处罚呢?仁宗并非不明白王拱辰等反对派的本意,也并没有为苏舜钦等“循例”用了那点公款而大动肝火,他动雷霆之怒的真正原因在于,这班新进士人太过轻薄胡浪,他要借此机会,对这样的轻薄士风加以整顿。对苏舜钦,他曾经非常赏识,但他也认为苏舜钦“轻薄少年,不足为台阁之重”,他希望这次严惩,能让苏舜钦变得老成持重,这样,以后才堪大用。

但仁宗显然忽略了“进奏院事件”对苏舜钦本人的影响。苏舜钦放逐离京,回苏州建沧浪亭,诗酒于林泉之下,看起来潜于江湖,实际上内心异常痛苦,对重回庙堂深有期待。仁宗起复他为湖州长史,他未及赴任,便抑郁而死。

“进奏院事件”对仁宗早期的文人心态影响是非常大的。仁宗后来对这次过重处理苏舜钦很后悔,电视剧《清平乐》中,曹皇后收到闺中好友、苏的妻子杜有蘅寄来的苏词时,仁宗反复吟咏,即是一种悔意的表达。

苏舜钦死后12年,苏轼写《贾谊论》,中有“一不见用,则忧伤病沮,不能复振”的痛惜,似专为苏舜钦“进奏院事件”而发感,尤其是文中“愚深悲生之志,故备论之。亦使人君得如贾生之臣,则知其有狷介之操”等议论来看,更有对人君如何使用这样的人才的建议。苏舜钦去世时,苏轼只有12岁,尚在眉州老家,两人并未有任何交接。《贾谊论》作于苏轼任大理寺评事,签书凤翔府判官这一周期。其时,苏轼少年得志,借“进奏院事件”对这个本家的遭遇报以同情叹息的同时,表达自己的政治思想和人才主张,或许才是他的深意。

书法造诣高

《容安馆札记》第359条:卷六十九《恭题向公起所藏仁宗宸翰》:陈师道跋江端礼所藏仁宗皇帝御书曰:‘帝箓’,窃疑其不伦,后见昭陵他刻,正用此印,其字曰,盖古文‘笔’字也,出《义云章》,始知师道误以为‘箓’字尔。”

此条论南宋文学家楼钥文集,陈师道误认“笔”为“箓”,是不知古文“笔”字耶?江端礼祖父江休复曾修仁宗起居注,对仁宗御书想必是熟悉的。江端礼所藏仁宗皇帝御书,不知是江休复得仁宗所赐,还是因修起居注得其便收藏。仁宗书法造诣较好,电视剧《清平乐》中对其飞白体有展示,只是不知江端礼所收藏的御书,是否仁宗最拿手的飞白体呢,颇让人神往!

北宋宰相夏竦画像

夏竦议谥之争

《容安馆札记》第512条:夏竦《文庄集》三十六卷。《四部》辑本中较审慎者。劳季言《读书杂识》卷十二谓当删去《知饶州乐平县杨简除国子博士制》,见《止斋集》卷十七。郑公表、启之作,典赡而未精丽,然尚是唐格,非宋人四六。诗多应制之什,其抒写自心者,亦晚唐绮靡之体,不如胡文恭之组绘、晏元献之风致。七言绝句较清峭,《渑水燕谈录》卷一谓:“仁宗赐谥‘文正’。刘原父判考功,上疏言:‘谥者,有司之事,且竦行不应法,今百司各得守其职,而陛下奈何侵之乎?’司马温公知礼院,上书云:‘谥之美者,极于文正,竦何人,可当?’遂改谥‘文献’。知制诰王原叔曰:‘此僖祖皇帝谥也。’于太常更谥‘文庄’。”《老学庵笔记》卷七云:“初谥‘文正’,刘原父持不可,曰:‘天下谓竦邪,而陛下谥之正。’遂改今谥。宋子京作祭文,乃曰:‘惟公温厚粹深,天与之正。’盖谓夏公之正,天与而人不与也。”可资谈助。《东轩笔录》卷九记:“英公谮于仁宗曰:‘石介不死,北走胡矣。’寻有旨发介棺以验虚实,吕夷简执不可。及英公死,仁宗将往浇奠,吴奎言于上曰:‘夏竦多诈,今亦死矣。’仁宗怃然,至其家浇奠毕,踌躇久之,命大阉去面幕而视之,世谓报应”云云,是仁宗亦知其不正也。

此条论及夏竦死后的谥号之争。在电视剧《清平乐》中,夏竦是以奸邪之臣的反派形象而存在的,但实际历史中,夏竦不仅是一位能臣,也是一位正臣。

公元1051年,夏竦去世,围绕着这个一品大员的谥号问题,礼官和朝中大臣发生了争执。仁宗出于对老师的感念,赐夏竦“文正”谥号,但被负责起草谥号的考功司等大臣“怼”了回去。直集贤院、判尚书考功的刘敞说,起草谥号是我们的本职工作,皇上你就不要插手了吧!司马光直接跳出来说:“文正”这个谥号,是所有谥号中最好的,夏竦当得起这个谥号吗?(注:终有宋一朝,得“文正”谥号的,只有范仲淹一人而已)于是又改“文献”,最后定于“文庄”,仁宗虽心有不甘,也只能认可。

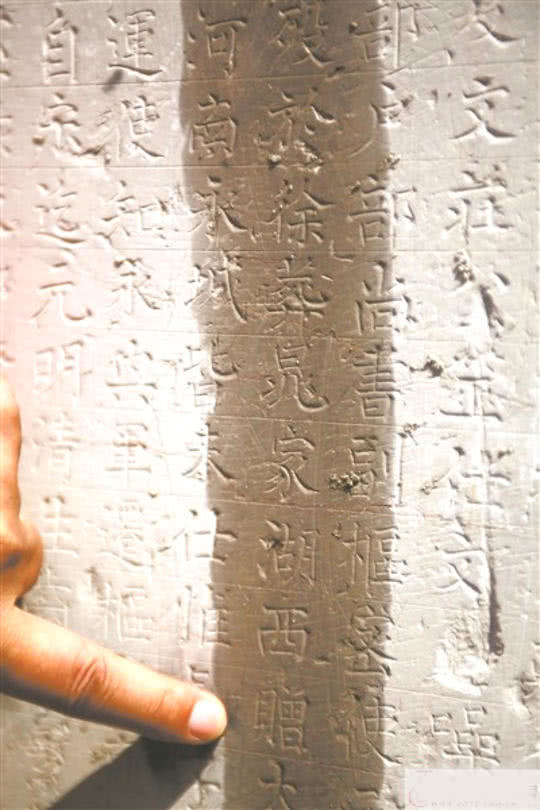

民国石碑中关于夏竦的记载

有关夏竦议谥之争的全过程和细节,读者诸君可参看宋史研究者吴钩《一场令人难以理解的议谥之争》一文。(《知宋:写给女儿的大宋历史》)

《容安馆札记》第523条:“酒酣辄诵无名诗云:‘五风十雨太平时,北倭南峦守四陲。青天白日浑无事,清明夏至一题诗。’叹曰:‘此诗当如周公制作。或云吴履中作,恐履中未必及此。’”参观《渔隐丛话后集》卷十九引《复斋漫钞》载无名氏题寝宫诗:“农桑不扰岁常登,边将无功吏不能。四十二年如梦觉,东风吹泪洒昭陵。”王恽《秋涧大全集》卷二十七《过仁宗陵》:“道出黑石渡,同宣慰陈庆甫游仁宗陵。后宋人曾有诗云:‘干戈销弭岁年登,边将无功吏不能。四十三年那忍说,暗垂双泪过昭陵。’见朱晦翁《语录》。

此条论顾景星《白茅堂集》四十六卷、顾昌《耳提录》一卷。上引段落,关涉后人对仁宗垂拱而治的评价及对仁宗42年盛治岁月的追念。

对大多数身处仁宗朝的人而言,那42年盛治,确乎是好梦一场,所以,游仁宗陵的时候,安得不暗垂双泪?钱锺书引此,或也有穿越仁宗治下的梦想吧?

《容安馆札记》第626条:凡所言“西土”皆指中国,亦犹欧洲人以印度为东土,而中国则以欧洲与印度并称“二西”(见《昭代丛书》甲集《西方要纪·小引》又《鲒埼亭诗集》卷八《二西诗》),所谓《论衡·四讳》、《邵氏闻见后录》卷一(仁宗语):“西家之东即东家之西”也。

此条考辩“中西之谓”。邵博踵其父邵伯温《邵氏闻见录》而撰《邵氏闻见后录》,其中所引仁宗语“西家之东即东家之西”可为采信。按《四库全书总目提要》:“是编盖续其父书,故曰《后录》。其中论复孟后诸条,亦有与《前录》重出者。然伯温所记多朝廷大政,可裨史传。仁宗所语,倒并不一定实指中西之谓,而可能来自于民间谜语。“西家之东,东家之西”打一人名,正是孟子的弟子屋庐连。北宋灯谜、人名谜盛行,或许“西家之东,东家之西”的谜语已经市井通传,也未可知也。

美髯公蔡襄

蔡襄美髯轶事

《容安馆札记》第626条:东坡《书焦山纶长老壁》云:“我来辄问法,法师了无语。法师非无语,不知所答故。君看头与足,本自安冠屦。譬如长鬣人,不以长为苦。一旦或人问,每睡安所措。归来被上下,一夜着无处。”妙喻也!《铁围山丛谈》卷三云:“君谟伯父美髯须,仁宗一日偶问曰:‘卿髯甚美,长夜覆之于衾下乎?将置之于外乎?’君谟无以对。暮就寝,思圣语,以髯置之内外悉不安,一夕不能寝”云云,窃疑依傍坡诗,无中生有。

此段文字讲有关蔡襄大胡子的轶事。蔡襄美髯,仁宗皇帝有一天就问,蔡卿晚上睡觉,是把胡子放在被子外面,还是被子里面呢?蔡襄不知道怎么回答。回到家中,想起仁宗问他的话,把大胡子一会放被子外面,一会放被子里面,一晚上都没睡安稳。这个轶事,传递出仁宗和近臣之间和谐、融洽的关系。为君上偶尔的玩笑、甚至调侃,是在紧张忙碌的政务之余的一种调和剂,此事如果真有,可见出仁宗深得张弛之道。

不过,蔡绦在《铁围山丛谈》里主动跳出来,说“蔡襄因安顿美髯而一夜不得安寝”的轶事,可能是依傍东坡《书焦山纶长老壁》诗意而无中生有。蔡襄是蔡绦的伯父,一家人说两家话,小蔡通过笔记为老蔡的轶事作纠正,个中缘由,颇值玩味。

苏轼也是美髯,不知他在听到前朝仁宗皇帝调侃蔡襄美髯这段轶事时,对自己夜间放置美髯是否生了选择困难症。

《容安馆札记》第724条:按周亮工《同书》卷四以魏征事,与《能改斋漫录》记宋仁宗闻二近侍争贵贱在命抑在至尊,与《金史》记海陵闻护卫二人争富贵在天抑由君所赐合为一条。宋仁宗事亦见《独醒杂志》卷二。实皆本之佛典《大庄严论经》卷十五之七十二云:“忧悦伽王于昼睡眠,有二内官,一在头前,一在脚底,持扇捉拂,共作论议。一则自称‘是我业力’,一则自称‘我因王力,由是之故,奉给于王。’王闻彼二人诤理,心不悦,即向彼称业力者说偈言:‘依于我国住,自称是业力,我今试看汝,为是谁力耶?’往夫人所,言:‘今当遣人来到汝边,汝好庄严如帝释幢。’以蒲萄浆与彼依王活者,送与夫人。思:‘称业力者,今应当悔。’作是念已未久,彼业力者,着好衣服,来至王边,王大生怪:‘汝恃业力,我故不遣,汝云何得?’彼人说:‘此人奉使出门,卒尔鼻衄,即以此浆,与我使送。’”《杂宝藏经》卷三之二十六波斯匿王及二内官事亦同。

关于仁宗之仁,其身后评价可见一斑。有关他善待乃至宠溺近侍的故事,宋人笔记里也有很多记载,诸如“忍渴而不忍近侍受责”、“忍饥而不忍麻烦近侍半夜杀羊”等等,都见出仁宗体下宽柔的天性和超于常人的自律意识。《能改斋漫录》成书于南宋绍兴年间,后因“涉及讪谤”而被禁毁,不久又重刊。此书中记载的史事,保存了不少已佚文献,历来为后世文史研究者所重视,其记录的二近侍争贵贱事,可能也只是风闻。但同一时期的《独醒杂志》也有记录,即便出于人们对仁宗的感念而编撰,也是依托于仁宗仁厚的天性本底,换作其他帝王,未必就能成为谈资了。

只是两著对仁宗是否回应二近侍的论争、如何回应论争未作记录。“我命由我不由天”。以仁宗天性,或许会勉励近侍恭谨从事、自我争取,而非靠他这个官家恩赐,真是与哪吒的想法如出一辙呢,一笑!

仁宗唾面自干

《容安馆札记》第729条:《考古质疑》卷五谓:“容斋谓杜淹所作《世家》,年岁抵牾疎畧,复为增广。然容斋谓是阮逸伪作《中说》,则无。逸乃我宋仁宗朝人,而《唐书·艺文志》、刘禹锡《王华卿墓铭》、《李翱、刘蕡、皮日休传》皆及此书。然《中说》有可疑处,如《王道篇》《礼乐篇》皆及李德林见文中子。按德林死于开皇十年,时文中子方七岁耳。”

阮逸是仁宗天圣五年进士,是音乐家,精通经学,擅长词赋。与大儒胡瑗共同校定钟律,受到仁宗的接见,后被任命为典乐,掌管宫廷音乐事务。

苏舜钦画像

值得一提的是,阮逸是仁宗朝少有的以诗得罪的大臣,受到了和苏舜钦一样的“除名勒停”的严厉处罚。和阮逸同时期,还有理学名臣石介诗案、藏书家李淑诗案,他们都是因诗文受到牵连和政治打击。尤其是李淑诗案,在仁宗朝影响甚大。据宋人笔记《渑水燕谈录》所记,其诗案起源和过程是这样的:

李淑守郑州,题周少主陵曰:弄耜牵车晚催鼓,不知门外倒戈回。荒坟断垅才三尺,刚道房陵半仗来。时陈文惠薨,淑奉诏为墓志。淑言尧佐“好为小诗,间有奇句”。陈之诸子请易之,淑不从,乃言其诗谤太祖。落淑侍读学士。

李淑不肯改陈尧佐墓志铭上的文字,乃被陈家诸子拿诗中“倒戈”做文章,诽谤李淑借诗讽太祖得位不正。太祖陈桥驿“黄袍加身”虽然以和平方式取得天下,但将士“倒戈”拥赵却是兵变成功的关键。“倒戈”一词被陈家诸子拿来做文章,李淑的侍读学士因而被免。

李淑后来对“倒戈”的本意有过抗辩,但朝廷并不认可他的解释。从石介诗案到李淑诗案,再到阮逸诗案,说仁宗一朝没有一位大臣因诗歌文字而获罪,这显然不是事实。不刻意美化,不选择性回避,这是我们对仁宗这个历史人物的客观态度,也是对风雅宋也存在王朝制度中通常性的问题的一个事实认知。

《容安馆札记》第760条:《曲洧旧闻》:“仁宗退谓后曰:‘汝止要宣徽使、宣徽使,中丞直唾我面。’”

《曲洧旧闻》是南宋人朱弁撰写的一部文言小说集。仁宗唾面自干的故事,首见于此。仁宗迫于温成皇后张氏的耳边风,准备封张氏的叔父张尧佐为宣徽使,结果在廷议的时候,受到了群臣的反对。包拯作为台谏官,反对仁宗这项任命。和仁宗争论时,或许因为离得太近,或许是因为包拯情绪激动,唾沫星子溅了仁宗一脸,仁宗忍气吞声,让口水自己干了。回内宫后,仁宗向温成皇后抱怨,你只晓得要宣徽使,御史中丞包拯的口水喷了我一脸。最后这项任命因前朝大臣的反对而作罢,这个唾面自干的故事却传了下来,以此彰显仁宗的高怀雅量。