刘奎评《乌暗暝》︱黄锦树的树,历史的藤蔓缠绕

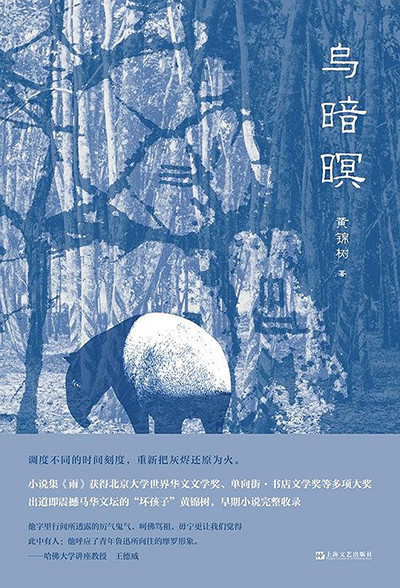

《乌暗暝》,黄锦树著,后浪︱上海文艺出版社2020年1月出版,480页,59.00元

去年年底,在疫情爆发前,我曾到福建南安一村落参加朋友的婚礼。为了照顾我这个北方人(实际上,在北方念书的时候,我又被视为南方人),同桌的亲友在聊天时,语言常在闽南话与普通话之间转换。在聊到某少女的婚姻时,有人说“找候鸟挺好啊”。见我一脸不解,大家便耐心跟我解释起来,最终借助文字我才知道是“候鸟”二字。但我还是不知道这个词的具体所指,后来他们干脆说,“像你这样的,就是候鸟”。于是我恍然,闽南人称北方南来的人为候鸟,称下南洋的人为番客。这个地方是侨乡,几乎家家户户有番客。

不过,我也感到有些愕然,“候鸟”这个词以前倒是在生物课本上见过,后来还读过台湾作家陈映真的小说《一绿色之候鸟》,但都当成研究对象,没有切己感,也没想过这个词有一天会用到自己身上。在厦门偶尔能看到本地人逢年过节烧金,在街边,或在大厦楼道里,所住小区的物业管理员常提醒大家,烧金桶要放在大楼外面的空地上,以免引起火灾。这些景象非但没有让人感到自己是候鸟,反倒有种好不容易见到地方风俗民情时的见猎心喜。近来有朋友推荐我读黄锦树在大陆新出的小说《雨》和《乌暗暝》,后来又去找该作者的其他小说如《死在南方》《火,与危险的事物》《南洋人民共和国备忘录》等来读。黄锦树的小说,除了少部分作品戾气太重,让人不忍卒读外,大多倒是让人感到熟悉,除了他文中夹杂的闽南话外,没想到从中又见到无数番客,以及那只“候鸟”。

一、南方之南

黄锦树的小说写的大都是马来亚华人的故事,尤其是来自闽南的番客。闽南地区因水利之便(如漳州港和泉州港),早有下南洋的传统。马来人(Melayu)又称巫人,因Melayu旧译为巫(无)来由。据王赓武考证,无来由的说法最早就见于福建同安陈伦炯所著《海国闻见录》(1730年)。闽南地区近现代下南洋者尤其多,正如南安籍的刘登翰近日在《伤离岁月的悲歌和喜歌》一文中所说:“男丁十六岁或小学毕业,就要出洋去谋生,三几年后回来结婚成家,再返赴南洋。此后一年两年就这样往返一次”,“这在我们家已成规矩”。在民间的记忆中,下南洋带来希望,也不免无数的离合。史家笔下,下南洋既波澜壮阔,也有些悲壮。黄锦树的小说,则多写胶芭(橡胶种植园)里的事,丛林深处的生死,显得感伤、忧郁又残忍。

较之干冷的北方,温润的南方常给人以诗意之感,“三秋桂子十里荷花”激起北人投鞭渡江之志的传闻且不说它,近代学人刘师培就曾大谈南北文学之别:“大抵北方之地土厚水深,民生其间,多尚实际。南方之地水势浩荡,民生其际,多尚虚无。民崇实际,故所著之文不外记事析理二端。民尚虚无,故所作之文或为言志抒情之体。”(《南北学派不同论》)荆楚之地尚且如此,更何况南方之南呢。我们看到《雨》这样的书名,在打开书本以前可能就已沉浸在对热带雨林的诗意想象中了,更何况黄锦树写的还是下南洋的冒险故事。其实,仅仅提及橡胶林、雨、寮子、拿督公、马共等,就几乎能满足我们对异国情调的大部分期待了。

但我们在惊叹丛林之美时,那里的割胶人却知道,“她必须专注于每一个细微的过程。要不,一个不留神,某个瞬间用力过重或手势偏了,毁了胶路或伤及树身,轻则胶汁无法流集于杯,重则遭到园主或母亲的责骂”。割胶人也知道,橡胶树上哪些创痕,是她初学时因手生留下的,哪些是历史留下的,那些巨瘤里面据说包着的“是大战时的子弹”(《说故事者》)。割胶人还知道,地里的土壤曾被杀戮的鲜血所渗透,但一阵雨过后,“大地处处重新长起了杂草”(《拿督公》)。似乎是南方的生命力过于旺盛,悄悄把这些印迹都淹没了,历史也变得晦暗不明。黄锦树的小说以形式实验的大胆知名,但在我看来,他的一切形式实验,其实都是为了与历史搏斗,或者说是与现有的马华历史叙述搏斗。

黄锦树有很多小说是在与前人对话的基础上写的。如《植有木瓜的小镇》有龙瑛宗式的殖民地忧郁,《死在南方》写郁达夫在南洋的死(或不死),《凄惨的无言的嘴》和《山路》都是陈映真的小说题目,而《伤逝》可说是关于鲁迅《伤逝》诞生的故事。他对话的作家还有金枝芒、东年、田山花袋、雨川等人。化用李亚伟的诗句,黄锦树犹如腰间长满长刺的豪猪,一头闯入了文学史,等他出来时身上挂满了被刺破的各种经典小说。通过后设叙事,他对这些已趋经典化的作品通通加以解构,看似冒天下之大不韪,实则表明他对这些作品的认可,他是要将这些经典叙事打散以后,让他们从马来亚的历史中重新生长出来,或者以此为契机召唤马华的鲁迅、郁达夫或陈映真。正如黄锦树《山路》中女革命者提出的问题一样:

当我想用文字重组我的经验时,我发现我读过的中国三〇年代小说帮不上忙,《钢铁是怎么炼成的》、《青年近卫军》也帮不上忙;阿叶给我寄的那些台湾反共小说——真是苦涩的嘲讽——当然也帮不上忙,那里头的共产党员都是一些坏蛋。改革开放后,我也读了不少伤痕文学,一样帮不上忙——那些作品写的是我们未曾经历过的历史阶段,而且历史处境全然不同。我也零星的读了一些较早离开部队的本地昔日战士们的作品,回忆录或小说,很多事我都没经历,也不好说什么。然而经历过那些事的人,怎么叙事都局限在事实的表面呢?这一场结束不了的战争,到底有什么意义呢?为什么没有人有能力写一篇属于我们自己的《论持久战》呢?这一场革命的终极目的是什么(是不是也要有一篇我们自己的《论革命》)?解放马来亚?如何面对根着于在地历史的马来人问题(是不是也要有一篇我们自己的《论民族问题》)?而如果解放不了呢(是不是也要有一篇我们自己的《论继续革命》)?(《山路》)

这让人想起上世纪三四十年代中国有关马克思主义中国化及“中国气派中国作风”的讨论。对马来亚而言,革命和左翼文学也需要落地生根。对革命,黄锦树追问的是马来亚的革命究竟给马来亚的历史提供什么独特经验,对文学,他要让郁达夫、鲁迅、陈映真等人从既有的文学史叙述中解脱出来,代之以他自己的马华版本。他的这类尝试,与其说是在与鲁迅等人对话,倒不如是在勉力寻求新的历史可能。他的创作实践,与他对马华文学的思考和论述相关联。如对马华文学的定义,他主张舍“华文”而就“华人”,盖华文是客观的且有本质化嫌疑,而华人的身份认同则留下了更多的移动空间。这背后当然有社会学关于身份认同标准的变迁,即,确定某个族群的身份,已从此前的客观标准如宗教、习俗等,转变为主观认同。根据身份认同的主观性,华人无疑要比华文更有弹性,可以一定程度上回避因种族认同两极化造成的矛盾。

这个问题,对黄锦树等人来说不光是写作或研究议题,而是切身相关的历史和现实问题。正如他在《再生产的恐怖主义》一文所透露的,“就我这么一个在出生地时属于台湾宣传中的隐形族群——‘华侨’,在台湾求学时是侨生、办证件时是马来西亚人、打工时被逮到是非法外劳、假使入籍则变成‘祖籍福建’的外省人第一代的‘海外’留学生来说,后设是一种疲惫却又难以避免的存在样态;它不是蜗牛的壳,是寄居蟹的家”。作为研究者,在描述黄锦树的身份时已感到颇为苦恼,何况当事人。马华的问题已经很复杂了,对黄锦树而言还得加上两岸问题。

冷战初期,台湾地区为争取海外华侨,于1950年代初制定《侨生投考台省专科以上学校优待办法》等政策,还在美国的资助下设立“侨生助学金”,在这些政策的推动下,赴台就学的侨生大量增加。台湾侨生政策可说是冷战与内战这个双重结构的产物。对不少侨生来说,除为优待政策所吸引外,更想借此机会亲炙想象中的文化中国。黄锦树虽迟至1980年代才赴台读书,但依然处于这些政策和心态的延长线上。对于黄锦树而言,台湾让他接近了想象中的祖国,如小说《鱼骸》所写,主人公是马来侨生,毕业后留在台湾高校任教,他白天在研究室研究甲骨文,晚上则与老校长(如傅斯年)的幽灵共舞,至于他“成长期间的左派气氛”,则“讳莫如深”,因为当时的语境下,“封闭记忆的壳可以免去许多的是非”。台当局以文化中国吸引侨生,无形中不仅隔绝了他们对现实中国的了解,连侨生自身历史中与革命中国相关的部分,也成为禁忌话题。

对黄锦树来说,靠近文化中国,身份认同的问题不仅没有得到解决,反多了几分尴尬。不过,他并没有从政治经济学的角度,对这个文化或社会结构进行揭露或批判,作为小说家,他选择让不同人物在历史的多重褶皱中充分展演。因此,他笔下的人物形象多是哈姆雷特式的,领受着不同历史脉络之间的撕扯。

《雨》,黄锦树著,四川人民出版社2018年3月出版

二、乌暗暝

黄锦树试图以小说的方式重新打开这些历史褶皱。不过,近现代马华的历史线头实在太多了。有华人的拓荒史,有英国的殖民、日军的入侵史,有族群的矛盾,有马共的内部分歧,也不要忘记番客婶的守望史。历史的众多线头,并非各行其道,而是交织在一起。在城头变幻大王旗的时代,对于华人而言,其处境之艰难可以想象。这可从黄锦树的小说《血崩》略窥一斑。小说写1940年代,在英殖民者去后,华人不得不与日军周旋,而当日军突然投降时,华人的庆祝尚未结束,已有新的杀戮在等着他们:“当大部分华人都为战争结束狂喜之际,在许多偏远的马来乡村,却都正在秘密地举行着誓师大会”,“很多唐人根本做梦也没想到就全家被杀,厝被火烧。你们想想看,暝时突然间狗吠,一大群人举巴冷刀到你大门前,不论男女大戏,见人就砍,谁想得到?哪来得及反应?就算想反抗,三几个人那挡得住几十人?……”

原来,日军在离开前,“派人装扮成抗日军模样”,四处挑动当地人与华人之间矛盾,之后,去而复返的英殖民者不仅不消弭冲突,反进一步推行分化政策,让族群冲突愈演愈烈。《非法移民》中胶林深处的夫妇,因不愿舍弃毕生心血搬去它处,便永远留在了那里。《乌暗暝》中连夜归家的游子,最终只有游魂归来。面对暴力,拿督公也只能徒呼奈何,“枉我身为拿督公。……我身份暧昧,处处尴尬。属于这块土地,不属于这个国家。无奈无奈!”(《非法移民》)据小说注解,“拿督公在概念上一如土地公,是华人到‘南洋’之后,顺应新的生存状况而生产出的地方神”。拿督公的尴尬正是当地华人的尴尬。

华人在马来亚的拓荒本就不易,在日军入侵之后,情形变得愈加复杂。英国作为马来亚的殖民宗主国,在日军南侵之际,几乎没有组织任何有效的抵抗便投降了。华人既为祖国抗战提供支援,同时也成为本地抗日的主要力量,以华人为主的马共,在反法西斯的世界格局下暂时与英军达成合作协议。但在日军投降之后,英军很快卷土重来,马共按协议解散军队,保留游击队,主要开展民主独立运动。后因双方矛盾,马共再度转向武装斗争,寻求民族解放。面对当地愈来愈高涨的独立和民主运动,英国殖民当局于1948年宣布进入紧急状态。为消灭马共,殖民当局于1950年开始推行新村计划(Briggs Plan),“在全马各地建立数百个‘新村’(New Villages),把原来散居在乡村和森林边缘的华人民众圈禁其中,通过一种集中营管理方式,封锁和控制了粮食、物资、情报和人口的流动,成功地将马共和其(潜在的)支持者隔离开来”(潘婉明《马来亚共产党——历史、文献与文学》)。政治问题被殖民当局族群化,并被其后的政权沿袭,甚至在马共名存实亡的时代,新村政策还持续了多年(黄锦树《关于漏洞及其他》)。另外,1955年万隆会议期间,中国与东南亚国家签订有关双重国籍问题的条约,不再承认双重国籍,马来亚华人面临新的抉择,部分人的政治认同与文化认同被迫分割。

故,《撤退》中的人“同时看到四个自己”。第一个自己是马华第二代。父辈“从唐山到这里落脚,替人顾园子锄草施肥住茅屋吃番薯养猪,存了多少年才买到这一块地”。在略有积累后,他被寄托着经由读书改变“做牛”命运的希望。第二个自己生活在日本兵、英国兵和马共你来我往的时代,他的同学加入游击队进入密林,他虽想与之保持距离,最终还是因给他们提供给养而被捕。第三个自己独守山芭,儿女们都在都市,他在儿女们的劝说(强迫)下告别山芭,进入都会。第四个自己是归来的魂魄,却不知道魂归何处,山芭没了,唐山回不去,只能选择重生。

四个自己是同一个人在不同时期的遭遇,也是一个群体同时拥有的多重身份,是精神或情感的多重分裂。身份认同的多重性,为个人提供更多的游动空间,但在看重纯粹性的政客眼中,却成为不确定性因素。

乌暗暝,闽南话,意为晚上,是归家的时候;念得快一点,又意为头晕。

三、罗生门式的《山路》

马华的历史如此复杂,让追寻历史真实的过程也变得劫难重重。但历史并不全然被动地等待被发现,她自己也有叙述的冲动。

《大卷宗》写的就是历史在自动书写最为关键的档案。该小说写一位历史学或社会学博士生,他的祖父和父亲都是马共,他们在被捕后都神秘失踪,而该博士在研究中却发现,他论文所需最关键的档案是他祖父的大卷宗。正当他一筹莫展之际,居然在半昏睡状态进入一栋陌生的楼房,在那里他看到满室的藏书、文件和稿纸,他“一时兴起”,“拿起搁着的一支毛笔,熟练地磨墨(砚台里还有水),然后身不由己地往接续的空白格子填去。也不须怎么思索,即飞快地写着,字体和另外的那部分竟是一样的,所有的精力、注意力的焦点,都在笔端”。后来他找到祖父的大卷宗,正是他续完的那卷,原来是他祖父以提前透支后代生命的方式来完成叙述。小说看起来是在责备祖先当年的南下之举,让后人陷入历史的窘境。但历史顽固地现身说法,表明在历史的幽灵面前,后人挣扎的用处并不大。

这篇小说是黄锦树1989年就学时所写,借鉴了不少现代主义的方法,但历史如何叙述却成为他后来一再讨论的问题。如在探索马华革命史的时候,他就将陈映真的《山路》改造成了一个关于叙事的版本。陈映真的《山路》,写的是蔡千惠的革命之路。因她兄长的自首导致其他革命者李国坤等人被害,蔡千惠遂谎称受害者李国坤的妻子,前往李的家里照顾其年迈的父母和年幼的弟弟。当她晚年偶然看到昔日战友出狱,省思自己这些年已忘却当初的革命信念,甚至“被资本主义商品驯化”时,生命陡然开始变得“萎弱”,随之便离去了。黄锦树的《山路》情节与之类似,女革命者的情人杀死了一对胶工夫妇,女革命者于是离开游击队,前往该胶工家里,谎称是被害者阿明的妻妹,前来照顾他年幼的子女。晚年因看到昔日的战友向当局投降,这让她觉得了无生趣,于是妥善安排了自己的死。到这里为止,两篇《山路》讲的都是女革命者——一个是台共,一个马共——为革命而甘愿付出青春,隐姓埋名照顾受害人子女的故事,而且晚年都因理想的失落导致生命力的委顿。二者之间最大的差异在小说主角放弃生命的原因,陈映真笔下的女革命者是意识到自己的堕落,而黄锦树笔下的女革命者则是因其他革命者的堕落,以及因马共签订投降合约所导致的革命的终结,这让她的“心脏几乎衰竭”。

黄锦树的《山路》并未因女革命者的死而结束。她抚养的孩子阿叶返回他们的故乡新村,从他姑姑们的口中,听到了故事的另一个版本。他们姐弟并非割胶工阿明的子女,而是女革命者的亲生子女。阿明是女革命者的追求者,自愿帮她养育子女,但因他时常埋怨、叱骂甚至威胁阿叶的父亲而被对方杀害。阿叶将他听到的故事告诉他姐姐,他姐姐却说这是她们的谎言。至此,《山路》变成了罗生门式的故事。有关革命前路的故事,最终化身为历史叙述的问题。

较之陈映真对台湾社会冷战与内战“双战”结构的批判,金枝芒对马共及蓝博洲对台共的正史化书写,黄锦树笔下的人物尚在不同历史脉络中徘徊,连革命者也多是哈姆雷特式的人物。在黄锦树这里,历史的难题不在于信仰之难,而在于选择信仰之难。因为在后学的解构潮流下,一切有所主张的理论,可能都有本质化嫌疑而显得不值得托付,最终人们只能选择类似斯皮瓦克所说的策略性的本质主义。因而,叙事的关键不仅关乎叙述的对象,还关乎叙事者的位置,及其对自身位置的自觉。

四、说故事者

阿叶姐弟面对母亲所留下的罗生门式故事,在短暂的惊慌失措后,很快便有了应对方案,他们选择相信女革命者(他们称妈妈)的那个版本,因为“时间的流转让很多故事新长出枝芽,我不否认她们有讲述自己版本的故事的权力,但我只喜欢妈妈自己讲述的版本”(《山路》)。从我信故我在,转为我爱故我在。历史真实让位于如何叙述之后,谁讲故事成了关键。《说故事者》处理的是这个问题。

《说故事者》开头是对本雅明《讲故事的人》的戏拟。一个老妇坐在榴莲树下,呢呢喃喃,身边一个少年侧耳倾听。但周边嗡嗡的苍蝇却让这个场景毫无诗意。小说的故事简单又复杂:棉娘在胶芭割胶的时候不慎摔倒,附近园子的一个男人给她讲述了那里曾经有不少人被日本鬼子杀害的事。原来,日军入侵时,支队长熊丸的小队在橡胶林遇到一被害婴孩,并断定这是被小孩父亲所害,但随后发现的更多尸体推翻了这个判断。在棉娘母亲的讲述中,是那个婴孩的哭声引来了日军,隐藏在芭内的人也被日军杀光。第二天鬼子来到棉娘母亲所在胶芭的时候,人们选择了抵抗。最终男人被杀死,女性被侮辱,棉娘母亲还被带走,并怀上了棉娘。若干年后,昔日的皇军余孽化名大西觉悟,摇身变为企业家,前往东南亚投资。他“因着退休的赋闲而兴起怀旧之旅,计画从他们当初在马来半岛的登陆点哥打丁宜(Kota Tinggi)骑着脚踏车,重走一次年轻时的征旅。同时也是为了替他的回忆录《赤道の运命》进行最后的田野校正及补充当事人的后续发展。为了避免引发受访者的情绪反应及惯性仇日敌意,他们伪称是有良心的记者、历史学者、作家‘为了见证一段被日本政府刻意淡化的历史而远道征访’云云”。当大西觉悟边为回忆录搜集材料,边怀念战时岁月尤其是棉娘母亲那姣美姿容时,遇到了在榴莲树下的老妇。

小说对过去、现在和将来不同时间的融合,让人联想起马尔克斯的《百年孤独》。这个经典的叙事结构,上世纪八十年代中国很多先锋作家用过,但大多选择其复杂的时间结构,而忽略拉美百年走不出的历史困境。《说故事者》对这个结构的借鉴,除了让故事的真实变得扑朔迷离之外,还有更多的诉求。小说结尾处,大西觉悟遇到棉娘的母亲,这个场景不仅通过现实的对照,让大西觉悟所携带的变形的军国主义余威显得格外刺眼,更在于,这是两个叙事者的相遇。但在追问谁是可靠的叙事者之前,可能还有一个更为基础的问题,即,谁才有机会讲述故事?

从这个角度而言,小说戏拟本雅明是有意味的。本雅明《讲故事的人》说远行人必有故事可讲,居家者也同样有故事。显然远行人的故事更有吸引力,在前现代的时空结构中,周围的生活世界变化不大,因而,空间变换所产生的差异让人更感兴趣。现代则不然,按鲍曼的说法,现代性的诞生是时间和空间从生活中独立出来才出现的,而在现代的时空之战中,“空间是战争笨拙迟缓、僵化被动的一方”,“时间则是战争积极主动、具有充分活力的一方”。(《流动的现代性》)在现代的语境中,本地人故事的精彩程度与讲述的欲望,将不亚于远行人。讲故事的人也不再是社会有机结构中的神圣职业,而是人人皆可讲故事。当说故事者的身份不再具有道德和伦理意义,那么,谁具有故事的讲述权,便成了偶然。讲故事也不必是传达经验,也可能是谎言。

大西觉悟作为侵略者和施暴者,从伦理角度而言,虽有讲故事的资格,但优先性上显然应后于受害者。但现实中的情形似乎并非如此,大西觉悟虽然曾以战犯的身份受审,但在冷战的格局下,他很快被释放,并利用冷战时期美日在东南亚、台湾等地扩张经济的时机,迅速积累起巨额财富,并以投资者的身份重返马来亚,有兴致时来场怀旧之旅,或出本回忆录。显然,时代的结构让他有更多的机会讲故事。黄锦树的这篇小说,无意为弱者发声,小说结尾处,两人的相遇并未形成叙事权力的争夺,因为,树下老妇的呢喃,声音比苍蝇的嗡嗡声还低,根本听不清,这只是对本雅明拟想中讲故事的人的讽拟。作者借这个故事批判现代讲故事的机制,为此,黄锦树常打破虚实界限,让鬼魅发声,让梦境与现实互换。不过,这也暴露了他的自相矛盾之处,他一方面要破除一切叙事的既定成规,一方面却对叙事的伦理依然有所执,最终陷入反讽之反讽的怪圈,这是以形式对抗形式的必然结局。

叙事机制并非只是抽象的形式,而是与政治和社会结构等有所关联。大西觉悟的行为并非偶发现象,这是殖民者与被殖民者之间常见的叙事权之争。台湾作家在日据时期,便曾一度被限制用汉语表达的机会,在“皇民化运动”时期,汉文报刊也一度被禁止。马共的境遇也是如此,他们在英国庞大的宣传机器下,形象完全变成了恐怖分子。当马共与当局签订和平条约,从密林里走出来后,又成了观光的对象。马共幸存者纷纷撰写回忆录,未尝不是为了争夺历史的叙事权和解释权,正如陈平在《我方的历史》中所说:“英国排山倒海的宣传材料已成功将我刻画成一个‘恐怖分子首领’,紧急状态是纷至沓来的宣传所营造而生的一场冲突。我绝不以任何方式自我开脱,说我们从不偏爱游说工作。我们肯定曾经做过,但是丘园的文件证明了,马来亚共产党的宣传工作简直微不足道。原因很简单:我们并不是在宏伟建筑里的办公桌上伏案疾书之辈。我的军队不停地颠沛流离与重组,又要承受粮食短缺的折腾。可以这么说,我们最犀利的武器就是我们的理想主义了。”当他们走出丛林,放下武器,才有时间叙述自己的故事。

黄锦树有关马共的写作,部分地回应了这个问题。如《大卷宗》中借未来人之手完善档案的祖父,即使提前透支后代的精力,也要完成“我方的历史”之叙述。《仿佛穿过林子便是海》则将马共的历史,隐藏在言情故事的外表之下,揭示马共作为观光风景只能被看而无法出场的尴尬。黄锦树并不止步于此,他还试图追问弱者内部的叙事权力结构。《凄惨的无言的嘴》中的告密者,在侮辱女革命者之后,还利用职务之便篡改对方日记,让苦难无处诉说。《色魇》则写割胶女工在被辱后,还要忍受丈夫的二次伤害,她也同样没有讲述故事的机会。这些现象便不仅仅由叙事结构所决定,还由文化和社会等结构所决定。

黄锦树还遇到一类看起来比较吊诡的现象:马共的历史固然在西方被歪曲,但当他来到革命中国,在展览华人历史的博物馆里,居然也没有寻觅到踪迹,“你发现马共竟然缺席了,直接被跳过去。虽然博物馆门口高墙上有三颗浮雕的红星。”(《南方小镇》)这种现象当然也跟中国当下的社会境况有关。

五、消失的“绿色之候鸟”

社会结构不仅影响故事的讲述者,也制约着故事的接受方。我们的社会境况不仅影响着博物馆一类的叙述,也制约着我们对黄锦树等华人作家作品的选择、传播与阅读。马华文学中书写马共题材的作家不少,如金枝芒、韩素英、雨川、商晚筠、黎紫书等都有所涉猎,但我们的出版和研究对此关注并不多。在选择黄锦树的作品时,也优先选择符合我们南方想象的作品。我个人的阅读期待便是如此,阅读过程中最为熟悉的除了南方的风景外,就是他面对时代变迁时的乡愁。对被雨林风景所包裹的马共议题,如《仿佛穿过林子便是海》中恋情故事外衣下的马共处境,我是读完其它资料后才有些明白。不过,这种熟悉与陌生并非是割裂的。

《撤退》中的人物通过四个自己,曾目睹英国殖民者的撤退,日本的投降,及随之而来的马共的撤退。小说题目“撤退”指的却是主人公的撤退,即,他最终被儿女们迎往都市。告别山芭,主人公因此变得极为感伤,这不仅在于山芭是他父辈的埋骨之地,是他与唐山之间的连接点,更因山芭所代表的生活方式将一去不复返。《归来》中的二舅固执地选择长年独守“半岛深处的油棕园”,也是如此。实际上,在经济发展的推动下,昔日的胶芭几乎都消失了。这种留恋让《雨》从整体上显得更加感伤和忧郁,连作者早期笔下卡夫卡式的变形,也成为朱天文所形容的奥维德式变形了。(朱天文《迅速之诗——读〈雨〉》)

黄锦树有个散文集题为《火笑了》,他小说中也常有火笑的细节。如《乌暗暝》中,家人看到火笑了,便开始等待归人。《雨》中收录的第一篇作品是诗作《雨天》,最后一节为:

那时,胶林里

大雷小雷在云里奔逐

母亲幽幽地说,

“火笑了,那么晚

还会有人来吗?”

虽无类似经历,这也让我感到熟悉。记得小时候常听到奶奶类似的说法。灶里火笑了,客人要到。屋头喜鹊叫了,客人要到。杯中茶梗直立,也是客人要来。奶奶过世后,这类说法就很少听到了。现在的都市化进程,让我们跟乡土的关系愈加疏远,有时候多年才回老家一趟。所以,在听到有人用“候鸟”来说自己的时候,因为陌生的关系,一时居然反应不过来。在流动的现代社会,迁移太正常不过了。在黄锦树笔下再度遇到的那只绿色之候鸟,很可能是最后一只。

绿色之候鸟出现在黄锦树《凄惨的无言的嘴》中,这也是篇与陈映真的同题对话之作。与《山路》不同,黄锦树《凄惨的无言的嘴》与陈映真的同名小说在结构上并无多少关联。陈映真的小说写一位精神病人见到一位被杀害的雏妓,死者身上的伤口如凄惨的无言的嘴。但狂人却无法向其他人准确描述内心的触动,最终只能向医生提及歌德的话,“打开窗子,让阳光进来罢”。黄锦树的小说写马共的一个叛徒,通过出卖同志而积累资本,后来摇身一变为大商人。他背上有一道巨大的伤疤,那是他背叛时被同志留下的。他妻子曾问及这道伤疤,他只能借助谎言掩饰,伤口如无言之嘴。而被他害死的昔日同志身上的伤口如凄惨的无言的嘴,他的儿子被复仇的革命者杀死之后,伤口也是“凄惨无言”。他妻子在临死前得悉他的真正身份,对他说,“把窗帘拉开罢,让阳光进来”。

陈映真的小说写于1960年代初,他借助现代主义的形式,尤其是鲁迅笔下狂人式口吻,隐晦地表达他对白色暴力的谴责,暗示历史的审判终将到来。黄锦树的同名小说写于2013年,在他笔下,议题已变成一切施暴者都是有罪的,革命的叛徒如此,革命者的复仇也是如此,而历史的审判可能永远不会到来。在黄锦树这篇探讨罪与罚的《凄惨的无言的嘴》中,却两次飞来那只绿色之候鸟。

陈映真《一绿色之候鸟》写一群由大陆迁台的知识分子,如失群而无法折返的候鸟,在忧思忧愤中逐渐凋落。而在黄锦树笔下,则是通过叛徒的女佣兼情人玛利亚提及的。这只候鸟并非《一绿色之候鸟》那般失群,相反,它以为玻璃窗内的镜像是它同类,于是愤而攻击。女主人身死,玛利亚取而代之,“那只绿色的候鸟,此后再也不曾出现”。绿色之候鸟在黄锦树笔下,从苦闷的象征转为后现代式的戏谑。

黄锦树与陈映真小说的对话,印证了讲述故事的时间重于故事讲述的时间这一判断,但也有超出叙事时间之外的问题。陈映真的小说,是在历史的脉络之内写作,黄锦树的经历在马华的历史之内,但他的写作视点又常是站在历史河岸上的俯瞰,正如王德威所指出的,黄锦树的忧患是基于现代情境的启悟(《坏孩子黄锦树》)。逝者如斯,现代的时序却不能逆转,魂兮不能归来,这是一种普泛性的乡愁。那么,尚须引起我们省思的是,黄锦树对马华的书写,固然带着切身的历史经验,但他对马共的书写,是否只是类似文化乡愁模式下的产物,同样,我们对理想主义的怀念,是否也部分地是基于类似的情感机制,或换种说法,是面对社会整体性烟消云散时的乡愁?但有一点可以肯定,黄锦树试图将马共的历史纳入马来亚及马来亚华人的脉络中讨论,至于马共自身的历史脉络,依然还在等待讲述和被讲述。如何从时间的河岸步入河流之中,回到历史的脉络中继续前行,这是通过元叙事、戏拟等手法打破既有叙事结构之后,要进一步做出的选择和探寻。如何基于社会现实,将不同历史脉络整合起来,则是黄锦树也是我们要继续面对的问题。

转自腾讯新闻