刘强:《世说新语》与《红楼梦》的文化共性

2020-11-06

2020-11-06

一般而言,伟大的经典总是具有某种“超越性价值”。所谓“超越性价值”,盖指作品所蕴含的超越时代、族群、地域、意识形态、乃至文化的独特精神价值。这种精神价值包括生命价值、文化价值、审美价值、哲学价值和人类价值。

唐写本《世说新语》残卷

作为中国古代小说史上文言笔记和白话长篇的两部代表作品,《世说新语》与《红楼梦》无疑都是具有“超越性价值”的不朽经典[1],在思想、艺术、乃至哲学上表现出某种一脉相承的关联性,我们姑且把这种关联性称作“文化共性”。

如果说,《世说》是玄学精神和魏晋风度的渊薮,那么,《红楼梦》所展现的那种混合儒、释、道、禅等多种文化类型的精神品味,正好与超然物外而最具玄学气质的魏晋风度不谋而合。

以下试从四个方面简要说明之。

一、空间结构与大观视角

《世说》不同于其他笔记小说,由于作者具有比较鲜明的艺术立场和超前的文化品味,所以在编撰体例上呈现出一种开放式的文本结构。

具体地说,以时序为经、历史人物为纬,构成了《世说》文本的“隐在结构”,而以36门(叙事单元)为纲、具体事件(人物言行)为目,则构成了《世说》的“显在结构”。

可以说,这是一个双重的网状结构,这两种结构互相关合、彼此促动,使《世说》文本形成了一个无论在历史维度还是在文学(文本)维度都遥相呼应、气脉贯通的“张力场”。

借用一个物理学的术语,《世说》的这种结构具有一种极大地制约和影响阅读和审美经验的“结构力”。

无论人们对哪一个具体故事进行单独的欣赏,都会在潜意识层调动对其他故事乃至整部书的信息“重组”与“整合”,因为《世说》所记录的人与事,虽则横跨了近三百年的历史时空,每个条目亦有相对的独立性,但在内在之精神实质与外在之文体风格上,却是水乳交融、不可分割的一个整体。

日本尊经阁藏宋本《世说新语》

这种网状结构,形成了非常强烈的空间性效果。那些被并置的“故事链”的因果联系也即情节因素被稀释了,它们之间看似没有关系,其实却存在着无穷无尽的可能性和四通八达的“链结”效果。就像某些昆虫的复眼,这种开放式结构形成了一种对人物和世态的全景式鸟瞰和微观透视效果。这就是所谓“大观视角” [2]。

《世说·文学》第48则载:

殷、谢(殷浩、谢安)诸人共集。谢因问殷:“眼往属万形,万形来入眼不?”

这里的“万形来入眼”,正是对《世说》之“大观视角”的最佳说明。这种“大观视角”,类似于庄子在《逍遥游》中所营造的那种视接千里、心游万仞的视角。“大观”其实也就是“观大”。这和中国传统哲学中“天人合一”的思想以及中国绘画“尺幅千里”的美学趣味是一脉相承的。

我曾经指出过这种视角的客观性效果:

《世说三昧:有竹居古典今读之三》

唯其如此,刘义庆才能用超越自我和时代局限的“第三只眼”来看待世界、历史和芸芸众生。这只眼睛几乎可以等同于所谓“上帝之眼”,它明亮在历史之前,也照烛在历史之后,由于它有着某种常人稀缺的“神性”,因而才更接近于“人性”的本真。

尽管36门分类暗寓褒贬,但作者的立场却是客观的、多元的、宽容的,是淡化道德判断而深化审美判断的。你甚至可以说,作者是无立场、无是非的,只要是人的品性和特点,优劣、雅俗、美丑、善恶等,作者一律“等距离”地展示在读者面前,不加主观评判,而相信清者自清,浊者自浊,关键是——作者相信读者会做出自己的判断。[3]

这种“一切尽在不言中”的“价值中立”式视角,使作者备显慈悲与超然,也使文本成为一种继往开来的“典范”。《世说》之所以有那么多仿作续书,以至形成了“世说体”这种“有意味的形式”,与这种开放式、可增损的空间结构及“大观视角”是分不开的。

《红楼梦》在大的结构上是“套盒”式的闭锁结构,尽管其主体部分编年意味浓重,但整部书的大结构则是空间性的。

余英时曾指出,《红楼梦》存在着两个世界:一个是大观园内的“理想世界”,一个是以荣、宁二府为投影的“世俗世界”。此一论说颇具启示意义。不过,我以为还有两个世界:一是以女娲补天、大荒山无稽涯为背景的“神话世界”,一是以“太虚幻境”和“真如福地”为中心的“梦幻世界”。而大观园就是太虚幻境在人间的投影。[4]

台湾联经版《红楼梦的两个世界》

从叙事学角度看,《红楼梦》最外一层是“神话空间”。写女娲补天剩下一块“无材补天”的石头,在大荒山无稽崖妙化通灵,被一僧一道带到凡间。不知几世几劫之后(这是对时间的虚化),空空道人在青埂峰下读到那石头所写的人间经历——“石头记”。并把“石头记》抄录下来,改为《情僧录》。这一段恐怕只有“上帝”之眼方看得出。这就是大观的视角。

紧接着又写书稿传到吴玉峰手里,题曰《红楼梦》;东鲁孔梅溪又题曰《风月宝鉴》;最后是曹雪芹于“悼红轩”中,披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,又题曰《金陵十二钗》。这是中间一层,差不多算是“入话”。

我们假定《红楼梦》的作者就是曹雪芹,可是在这一层里,却还另有一个超出曹雪芹的更大的视角。然后才进入正文,这正文其实是写在石头上的,按说是石头的“人生自传”。这已足够荒诞,更荒诞的是,一开头竟从甄士隐开始,又通过贾雨村和冷子兴,由远及近,渐渐进入荣、宁二府的盛衰与宝黛爱情的悲剧。

这一番石头的“自传”是小说的最里一层,可说是进入了“世俗世界”。这视角仍然不是普通人的视角。而是一个对人间事明察秋毫的大观视角。这里的“石语”也即“人话”部分贯穿全书,其叙事结构是颇具生活原生态和现场感的多头并进、多线交织的网状结构。

在“入话”部分,又不时穿插“梦话”,也即进入了“梦幻世界”的营造。第一回写甄士隐梦到一僧一道带着“蠢物”——顽石去警幻仙子处挂号,引出绛珠仙草和神瑛侍者的一桩公案,还泪偿情对应黛玉的泪尽而亡,草蛇灰线,线索明灭可见。

改琦绘灵石与绛珠仙草

其实,仔细想想,石头怎么能进入甄士隐的梦里呢?石头又如何演绎人间的悲欢离合?所以,即使在最里一层结构中,叙事视角也还是全知全能的“大观视角”。

第五回和一百十六回两次写到“太虚幻境”和“真如福地”,亦真亦幻,点醒顽痴,化解执迷,结构上也形成了此叩彼应、首尾相接的情节张力。

等到了一百二十回,却又回到开头,写空空道人带着石头奇文去找贾雨村,贾雨村让他去找悼红轩的曹雪芹。终于将“神话”与“人话”接榫无间。我们在这种由“神话”到“石语”,由“人话”到“梦话”的结构中,感受到的是一种非人力所可决定的荒诞感、宿命感和幻灭感。

这是大的时空结构。从回目上看,第一回和第一百二十回,第五回和第一百十六回,都是红楼梦叙事大厦的栋梁和支柱,而甄士隐和贾雨村则分别承担着全书开幕和落幕的重要作用。甚至可以说,这两个人完全是虚拟的,但却是结构上不可或缺的枢纽和关键。

《红楼梦》的“理想世界”又是从哪里开始的呢?正好是“大观园”完工宝玉试才题对额的第十七回。从这一回开始的近百回篇幅中,叙事进入到了以大观园为中心的“理想世界”。正是在这种大开大阖的空间结构中,形成了叙事的“大观视角”。

在展开整个史诗性的故事脉络和人物画卷时,作者辗转腾挪,匠心独运,经营布置,左右逢源,多线索的展开,多事件的交织,多人物的碰撞,四通八达,真如水银泻地,“各自东西南北流”。

这种高妙的叙事写人技巧,有时甚至让人感觉不到作者的存在,而成了人物的自行演出,事件的无序发展,结局的水到渠成。

高马得绘红楼人物

阅读《红楼梦》经常会有一种身临其境的感觉,你会觉得作者有无数支笔,无数双眼,你只能看到他写下的,而你看不到的地方,还有很多事情在发生,至于是不是让你看到,全看作者是不是高兴。所以有人称《红楼梦》的叙事视角“既是自人看人,又是自天看人”,是“人书”与“天书”的诗意融合[5]。

尽管《世说》和《红楼梦》并不属于同类性质的小说文本,但是这种整体经营上的空间结构和大观视角,在美学上却是水乳交融的,在文化上也是对应同构的,都是中国古代哲学和美学思想在艺术上的投影与显现。

二、以人为本与以情为主

“以人为本”本是一政治学概念,出现很早。《尚书·虞夏书》就说:“民惟邦本,本固邦宁。”《管子》亦云:“霸王所始,以人为本。”

就叙事文学而言,真正贯彻“以人为本”记述模式的当从《史记》的纪传体开始。具体到小说,魏晋以前,已有杂史别传,是从史传脱胎而来,还不能算是小说。

《中国小说史略》

按照鲁迅的说法,魏晋小说有两类,一类是志怪小说,如干宝的《搜神记》;一类是志人小说,代表作便是“俱为人间言动,遂脱志怪之牢笼也”[6]的《世说》。可以说,《世说》乃是中国最早的“以人为本”的叙事文学作品,尽管它还不是现代意义上的小说,但至少是具有中国传统特色的文言笔记小说。

这里的“以人为本”,不是仅指以人物为中心——如果这样的话,很多写到人物的作品都可作如是观——而是指以人的发现与探索、展示与描述、追问与反思、精神观照与哲学思辨作为根本旨归的作品。只有这样的文学作品,才配称得上是“以人为本”。

在《世说》之前,三国的刘邵受当时人物品藻中才性之学的影响,撰有《人物志》一书,专门探讨人的性格与才具问题,堪称中国最早的一部“精神现象学”理论著作。

而《世说》则在此基础上更进一步,她以更加艺术化、形象化、诗意化的方式,展现了人类世界的千姿百态。从《世说》的分类学即可看出,作者的视角是客观的、多元的、宽容的,因而也是人性化的。

我曾指出:

《〈世说新语〉研究史论》,刘强著,复旦大学出版社2019年12月版。

《世说》的36门分类,不仅具有“分类学”的价值,以至于成为后世类书仿效的典范,而且还具有“人才学”甚至“人类学”的价值,它体现了魏晋时期人物美学的新成果和新发现,也浓缩了那个时代对于“人”的全新的审美认知和价值判断。……

《世说》“发明”了一种全方位、多角度、立体式的对“人”的认知评价模式,将“人之为人”的众多品性分成自“德行”至“仇隙”的36门,加以全景式的、客观的展现,和兼容式的、动态的欣赏。

这36个门类的标题,都是当时与人物评价和审美有关的文化关键词,分散来看,各有各的特色,合起来看,其实也可以理解为一个个体的“人”的众多品性及侧面。

从这个角度上说,《世说》既是一部展现众多人物言行轶事的“品人”之书,也是一部把“人”所可能具有的众多品性进行全面解析的“人品”之书——毋宁说,它是用1130条小故事塑造了一个复杂而有趣的大写的“人”!

《世说》的这一体例创变,在我国人物美学发展史上的贡献可说是“划时代”的,充分体现了对人性理解的宽泛和深入。[7]

由此观之,大观的视角不仅是具有“神性”的,更是具有“人性”的。鲁迅把《世说》归为“志人小说”,可谓别具只眼。这远比“轶事小说”“清言小说”等概念,更能深刻而精准地把握住《世说》的特质。

沈尹默节录《世说新语·巧艺》

再说“以情为主”。受魏晋玄学的影响,《世说》的整个气质是玄学化的,无论在政治观念、文化趣味、哲学意蕴诸方面,无不具有一种类似于“失重”的轻盈、空灵、玄远之感。所谓玄学气质,毋宁说是一种追求精神超越、生命自由的气质,故而在《世说》中,我们看到了儒、释、道、玄等诸多思想的交汇、碰撞、合流。

这和当时“名教”与“自然”,也即“礼”与“玄”的冲突是分不开的。当时,何晏、王弼曾发生过“圣人有情无情”的争论,从留下来的不多的史料看,似乎是王弼的“圣人有情”论占了上风。

表现在对人的认知上,便出现了“主情”“重情”“钟情”“任情”的思潮。以至于“玄”与“礼”的冲突,直接表现为“情”与“礼”的冲突了。所以才有阮籍“礼岂为我辈设”的狂言,以及王戎“情之所钟,正在我辈”的感喟!

《世说》中表现的“情”是丰富多彩的。既有家国情、亲子情、伉俪情,也有手足情、朋友情、儿女情,还有山水情、艺术情、伤逝情。

“情痴”一词大概最早出现在《世说》中[8],那位连影子都很好看的任育长,作为一名多愁善感的“挽郎”,和《红楼梦》里因为听到黛玉要回江南竟然发狂发痴的贾宝玉何其相像!余如荀粲、阮籍、卫玠、王子猷,无不是难得一遇的“多情种子”。故宗白华说:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。”[9]

刘旦宅绘宝黛情深

因为主情,所以对人的内在的容止、才情、风度的欣赏,远远超过了对人的德行、名位和财富的重视。“才情”遂成为当时的一大关键词,其受欢迎的程度绝不在“德行”之下。于是,一股追求自然、自我、自由的魏晋风度便在这股“主情”的思潮中应运而生。

众所周知,《红楼梦》也是一部张扬性情的大书。鲁迅把《世说》称作志人小说,又把《红楼梦》称作“人情小说”,可谓别具只眼。这恰与我们所说的“以人为本”和“以情为主”若合符节。

在《红楼梦》中,作者更是高举“情”的大旗,以青春和爱情为讴歌对象。正如作者在第一回所说:“其中只不过几个异样的女子,或情或痴,或小才微善”,又说“其中大旨谈情”。人物也好,大旨也好,无不与“情”有关。所以,空空道人才会“因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”,将《石头记》改为《情僧录》。

《红楼梦》还多处提点“情”的极端重要性。如第五回宝玉梦游太虚幻境,见宫门上横书四字曰“孽海情天”,又有两联曰:“厚地高天,堪叹古今情不尽;痴男怨女,可怜风月债难偿。”

这两联实亦点出《红楼梦》全书一大关键,即揭示全书所写,乃太虚幻境之“痴情司”(或者说“情榜”中)早已备案的那些“痴男怨女”,被差遣到人间去“偿还情债”的过程。离了“情”字,整部书的框架和肌理都将无从寻觅。

戴敦邦绘秦可卿

甚至曹雪芹给人物起名字,也离不开“情”的暗示和点逗。如秦可卿的父亲名叫秦业,甲戌本有夹批曰:“妙名,业者,孽也。”秦业也即是“情孽”。

如果说,甄士隐和贾雨村是《红楼梦》全书的结构性人物,那么秦可卿和她的弟弟秦钟则是全书的主题性人物,承担着揭示主题的任务。这几个人物的名字,作者都用了猜谜式的隐语手法。

“真事隐去”和“假语村言”读者早已熟知,而秦可卿和秦钟的名字寓意还未见有人揭示。窃以为,秦可卿及秦钟之名不仅大有来历,大有深意,且都与《世说》有关,具体说都与“竹林七贤”中王戎的故事有关。

且看《世说》的一则记载:

王安丰妇,常卿安丰。安丰曰:“妇人卿婿,于礼为不敬,后勿复尔。”妇曰:“亲卿爱卿,是以卿卿;我不卿卿,谁当卿卿?”遂恒听之。(《惑溺》6)

王戎妻子的这段话概括起来,正“因为有情,故可卿卿”之意。“秦可卿”之名当由此而来。这个名字,不正暗示出整个一部《红楼梦》乃是一部“主情”的大书么?而秦可卿的小名“可儿”,亦来自《世说》:

剪纸秦可卿

桓温行经王敦墓边过,望之云:“可儿!可儿!”(《赏誉》79)

秦可卿的弟弟秦钟,也是“情钟”的谐音,又与《世说》“情钟我辈”之典渊源有自:

王戎丧儿万子,山简往省之,王悲不自胜。简曰:“孩抱中物,何至于此?”王曰:“圣人忘情,最下不及情,情之所钟,正在我辈!”(《伤逝》4)

而秦可卿和秦钟姐弟最终都是红颜薄命,可说是为情而死。再看太虚幻境中秦可卿的判词:

情天情海幻情深,

情既相逢必主淫。

漫言不肖皆荣出,

造衅开端实在宁。

这里的“主淫”本质上还是“主情”。这要从贾宝玉的“意淫”说起。书中第五回宝玉梦游太虚幻境,作者借警幻仙子之口说他是“天下古今第一淫人”,又说他:

警幻仙姑绣像

如尔则天分中生成一段痴情,吾辈推之为“意淫”。惟“意淫”二字,惟心会而不可言传,可神通而不能语达。

警幻还称他为“在闺阁中,固可为良友”。可见宝玉的“意淫”,其实可与“多情”“痴情”“暗恋”近义,甚至类似于“柏拉图式的精神恋爱”,绝非“皮肤滥淫”。

故作者第五回即写到贾宝玉“初试云雨情”,此后却再不及此。晴雯死前感叹自己担了“勾引主子”的“虚名”,也从一个侧面证明了宝玉对这些女孩子的情感是以“灵”为主而非以“肉”为主。

他看到薛宝钗雪白的膀子立刻想到,这膀子如果生在林妹妹身上多好,此一细节充分说明宝玉虽然多情,却非滥情,他更重视的是心灵的契合与相知。可以说,宝玉终其一生,真正“爱”过的就只有一个林黛玉。

似此,皆可证明“情”字在《红楼梦》全书中的重要地位。而在“主情”这一点上,《红楼梦》恰与《世说》所张扬的才情风流遥相呼应。鲁迅曾说:“自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。”[10]

《红楼梦的两个世界》

余英时干脆说:“曹雪芹的反传统思想,基本上是属于魏晋反礼法的一型。这一型的思想在理论上持老庄自然与周孔名教相对抗;在实践中则常表现为任情而废礼。”[11]

又说:“《红楼梦》中的‘情’字无疑是‘礼’字的对面。‘情’出自然,‘礼’由名教;所以魏晋时代哲学上的自然与名教之争落到社会范畴之内便是‘情’与‘礼’的对立。……所以换一个角度来看,《红楼梦》中的两个对立的世界其实也就是‘情’世界与‘礼’世界的分野。”[12]

可以说,贾宝玉的形象其实就是深得庄子思想和魏晋风流妙谛的一个“情痴”形象。

不过,儿女之情还只是《红楼梦》作为“主情”之书的一个方面,下文要说的自然之情或许蕴含着更为深广的艺术精神和哲学意蕴。

三、艺术精神与形上品格

宗白华说:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。” [13]这段话深刻地揭橥了魏晋这一特殊时代的特殊精神——艺术精神。

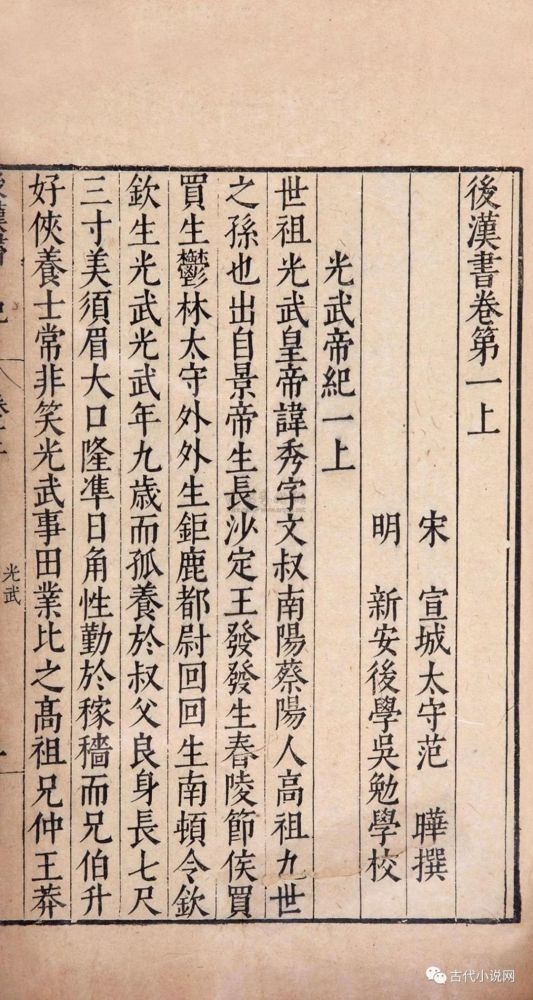

“艺术”一词在中国古代有特定的含义。《后汉书·伏无忌传》注称:“艺谓书、数、射、御;术谓医、方、卜、筮。”可知“艺”和“术”各有所指,非即一义。今之所谓“艺术”,相当于英语中的art,而古代的“艺术”则等同于“方术”“巫术”“方技”,相当于英文中的witchery(巫术)。

明吴勉学刻本《后汉书》

艺术从方技、文学从学术剥离并获得独立,其实与《世说》不无关系:

在区分“艺术”和“方技”这两个概念的过程中,《世说》起到了至关重要的作用。……用现在的眼光看,《巧艺》门的设立,正是对艺术和艺术家的一次“正名”。刘义庆把这两个门类放在一起而又井河不犯,反映了他试图把纯审美的“艺术”从“方术”中独立出来的一种努力。……

在《世说·文学》门里,他把“学术”(儒道玄佛)和“纯文学”(诗文辞赋)进行了明确的区分;在小说创作中,他不仅著有《世说》这样的志人小说,还编撰了志怪小说《幽明录》,从而在实践上将“志人”和“志怪”做了明确的区分,这是非常了不起的创见,对于中国文学的独立和丰富功莫大焉。[14]

从艺术精神来分析《世说》和《红楼梦》,不难发现:前者富喜剧精神,后者蕴悲剧精神;一入玄,一入禅;一重建构,一重解构。

但二者同样充满了对艺术和人生的眷恋和钟情。《世说》的《文学》《言语》《雅量》《容止》《任诞》《巧艺》《隐逸》诸篇,无不闪烁着艺术精神和诗性精神的光辉,那些奇思妙语,嘉言懿行,洋溢着对艺术和人生的痴情,同时充满韵外之旨,言外之意,弦外之音,引领读者做超尘出世之想与“诗意栖居”之念。

《世说新语会评》

《世说·文学》76载:

郭景纯(郭璞)诗云:“林无静树,川无停流。”阮孚云:“泓峥萧瑟,实不可言。每读此文,辄觉神超形越。”

“神超形越”,多么令人向往!阮孚无意之间,道出了晋人风流的理想境界和精神实质。不仅《世说》的语言是诗意的,其整体的意境也是诗意的。唯其如此,它才能够唤起读者超越性的生命体悟和形而上的哲学思考。

中国古代的小说书,具备哲学阐释价值的并不多,而《世说》和《红楼梦》都可满足读者的这种期待。二者都涉及到了对人的存在问题的诗性表达、终极拷问,并做出了超越性的解答。

曹雪芹笔下的“大观园”犹如一个超凡脱俗的理想国,从园中人经常赋诗联句,可以让我们联想到西哲“人,诗意地栖居”这一著名的命题,而《世说》中的《雅量》《容止》《任诞》《巧艺》《栖逸》诸篇,实则早已提出了人的自我超越和诗意栖