谭德晶:《红楼梦》与《风月宝鉴》之关系再探

2020-11-05

2020-11-05

《红楼梦》与《风月宝鉴》之间的关系,关系到红楼梦的生成问题,故是红楼梦研究中的一个大问题。此前相关的研究相当多,并由此形成了关于二者之间关系的两大类观点:

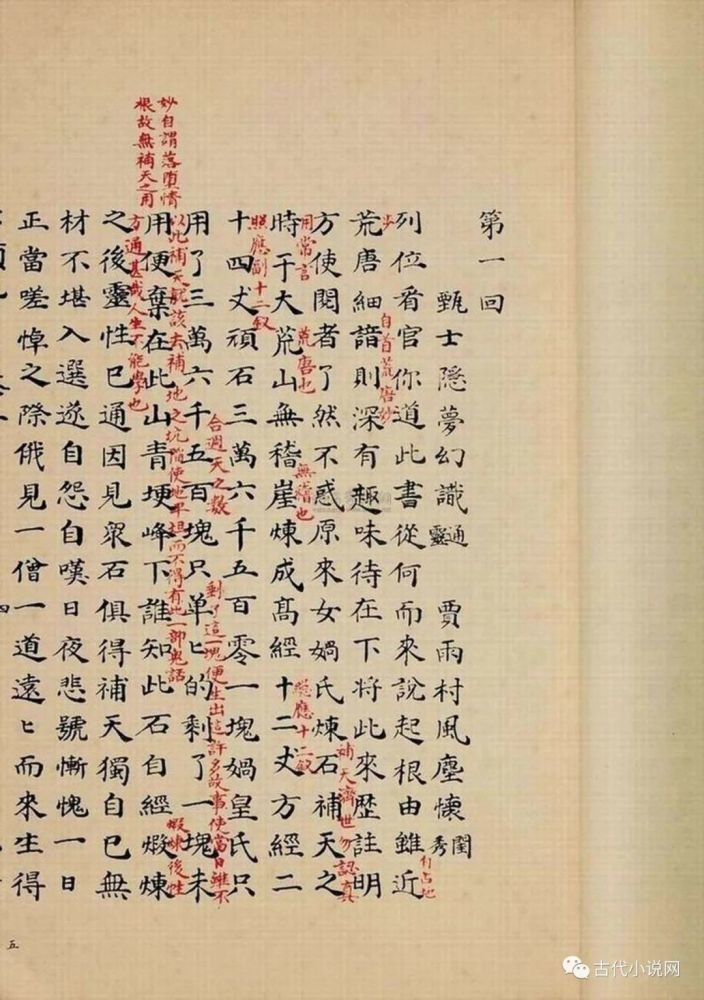

甲戌本《红楼梦》第一回

一类是所谓“多改说”,即认为后起的红楼梦是曹雪芹在自己(也有认为是他人的,但笔者以为此说不可取)的一部旧著《风月宝鉴》的基础上经过多次修改而成的。

还有一种称为“组合说”,即认为曹雪芹的红楼梦是他的旧著和新著《红楼梦》或《石头记》组合而成的。两说实较相近。此外还有所谓“剪贴说”,即认为曹雪芹在后来创作红楼梦的时候,将自己的旧著《风月宝鉴》的一部分剪贴在新著里。

而不管哪种观点,它们都基于以下三条材料,为了论说的方便,我们先将这三条材料引述在下(好在材料不长),然后申说作者自己的看法。

第一条材料来自于甲戌本《红楼梦》第一回脂砚斋的一段眉批:

雪芹旧有《风月宝鉴》之书,乃其弟棠村序也。今棠村已逝,余睹新怀旧,故仍因之。

由此我们知道,在曹雪芹写出红楼梦(《石头记》)之前,他另外著有一部书叫《风月宝鉴》。

此外,研究者再联系另外两条材料,认为曹雪芹的红楼梦是在他的旧著《风月宝鉴》的基础上加以改造而成。

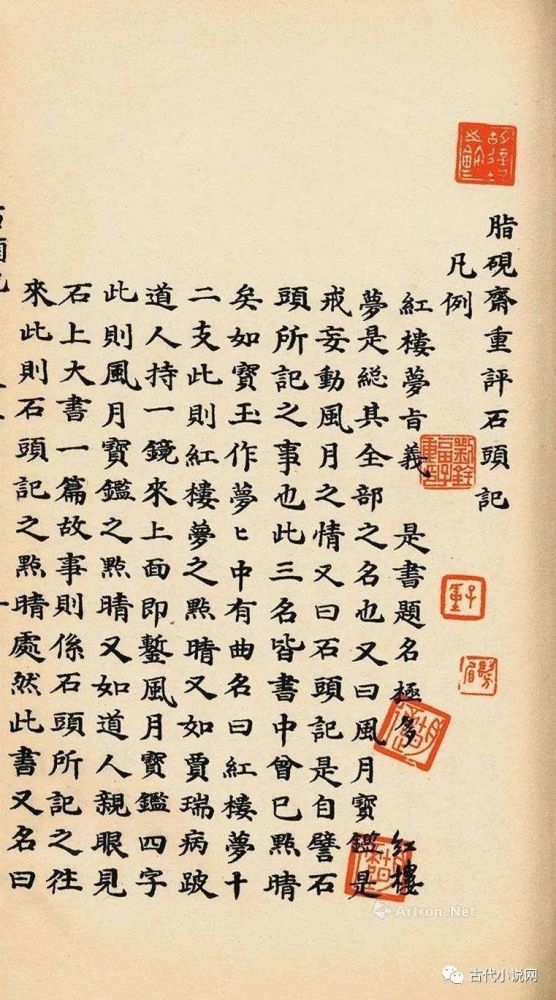

甲戌本《红楼梦》凡例

这两条相关材料一是甲戌本开篇脂砚斋所写的序“红楼梦旨义”,一是红楼梦第一回缘起中作者的一段人人皆知的话。

《红楼梦》旨义:是书题名极多:《红楼梦》是总其全书之名也;又曰《风月宝鉴》,是戒妄动风月之情;又曰《石头记》,是自譬石头所记之事也。此三名,皆书中曾已点睛矣。如宝玉做梦,梦中有曲,名曰《红楼梦》十二支,此则《红楼梦》之点睛。又如贾瑞病,跛道人持一镜来,上面即錾“风月宝鉴”四字。此则《风月宝鉴》之点睛。又如道人亲眼见石上大书一篇故事,则系石头所记之往来,此则《石头记》之点晴处。……(脂砚斋:甲戌本“红楼梦旨义”)

……从此空空道人因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空,遂改名情僧,改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于悼红轩中,披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,又题曰《金陵十二钗》;并题一绝。——即此便是《石头记》的缘起。(红楼梦第一回)

根据对这三条材料的研究(此外还有清代一个叫裕瑞的人在《枣窗闲笔》中提到的一条材料,笔者以为,裕瑞所言的信息未超出那三条材料,故略去),研究者们大致得出了比较一致的三条结论:

一、曹雪芹在红楼梦之前有一部旧著叫《风月宝鉴》。

《红楼梦成书研究》

二、红楼梦不仅有一个别名叫《风月宝鉴》,而且在红楼梦的第12回,在贾瑞患淫病将死时有一个道人拿着一面背后錾有“风月宝鉴”四字的镜子来救。但是只能照背面,不能照正面。

从此可以推测,红楼梦第11回、第12回有关贾瑞的故事情节是曹雪芹的旧著《风月宝鉴》中原有的情节。这是曹雪芹在《风月宝鉴》的基础上加以修改而后成红楼梦的一条重要证据。

三,曹雪芹在红楼梦的第一回提到红楼梦的“缘起”时,不仅又提到了“风月宝鉴”之名,更为重要的是,他提到了红楼梦的修改成书经过,即“……后因曹雪芹于悼红轩中,披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回”。

从此段话可知,是先有《风月宝鉴》(或其他名称)之书,然后经过作者十年五次大的增删修改,方最后成为流行的红楼梦或《石头记》。(读者可参阅梁宗之、蔡义江、沈治钧、赵齐平、朱淡文、卜喜逢、周绍良等关于红楼梦的成书过程的相关研究)。

研究者们根据以上的一些材料以及对此的研究所得出的结论,应该是大致可信的,研究也是比较充分的。

但是,笔者以为,关于两者的关系仍有一些问题需要进行更进一步的研究,诸如曹雪芹的旧著《风月宝鉴》的性质问题,旧著在新著中的参与程度问题以及参与方式问题、两者的融合以及后起的红楼梦的蜕变问题等等,都有待进行更深入细致的研究。

《红楼梦成书过程新说》

一、雪芹旧著《风月宝鉴》的性质或主题问题

我们之所以提出这个问题,是因为这个问题并非不言自明。因为在以上的三条材料中,“风月宝鉴”一词实际上有两个意思。

意思一,它是红楼梦的诸多别名中的一个,虽然这个名称多少也与红楼梦中的主题表达有些关系,但是,它只能涵盖红楼梦中极少一部分情节人物,而与红楼梦的主体是不相吻合的。

第二,它指曹雪芹的一部旧著,这部旧著的主题应该就是这个名称所示的意思。我们作此推定,不仅我们“循名责实”,还因为脂砚斋在甲戌本“红楼梦旨义”中说的《风月宝鉴》“是戒妄动风月之情”一句,其实就是沿用了过去曹雪芹的弟弟棠村给他的旧著《风月宝鉴》作的序中的一句话,而笔者之所以作出这一结论,乃是因为在脂砚斋的另一段话(另一条材料)中透露出了这样的意思。

《红楼梦》脂批

为了证明我的观点,我们有必要把脂砚斋的那段眉批再引出来分析一下:

雪芹旧有《风月宝鉴》之书,乃其弟棠村序也。今棠村已逝,余睹新怀旧,故仍因之。

这是脂砚斋在红楼梦第一回中的一段眉批,我们需要注意的是,这段眉批,尤其是“故仍因之”四个字是接续着前面“红楼梦旨义”中的话来说的。

这里脂砚斋在这段眉批中所说的“故仍因之”是“因”(因袭之意)谁和“因”什么呢?当然是“因”棠村,“因”棠村什么呢?当然是“因”棠村曾做的那篇序,因为脂砚斋在此就在说有关“序”的问题。

脂砚斋作序(即脂砚斋所作的甲戌本“红楼梦旨义”)而“因”棠村的序,可以有两种情形,一是全部的大段的“因”,即把棠村曾给曹雪芹的旧著所作的序大段或整个的照抄下来;还有一种“因”法,即是把棠村在给《风月宝鉴》作序时所说的某一句话“因袭”下来。

比较这两种情形,前一种情况不大可能,因为脂砚斋要给曹雪芹的新著《红楼梦》写序,不可能照抄棠村的旧序,因为这样照抄的事,脂砚斋绝不肯为,况且旧序与新著的内容也不相合。

因此,脂砚斋所说的“故仍因之”就只能是“因”棠村的某句话,“因”哪句呢?当然是“因”“又曰《风月宝鉴》,是戒妄动风月之情”这句话,因为这句话恰好就是脂砚斋在“红楼梦旨义”中在谈到《风月宝鉴》时所说的。

《红楼梦成书传世之谜》

更具体点说,在甲戌本“红楼梦旨义”中脂砚斋说到“又曰《风月宝鉴》”后所说的“是戒妄动风月之情”这句话,是曹雪芹的弟弟棠村在给他的旧著《风月宝鉴》作序时说过的一句话,现在棠村已经去世了,所以现在脂砚斋在又给曹雪芹的新著写序时“睹新怀旧”,便因袭了棠村曾说过的那句话(其实这句话在给新著作序时有点不符)。

此前的论者们认为,脂砚斋说“故仍因之”,指的是仍然因袭红楼梦的一个别名“风月宝鉴”这个名称。笔者以为这个看法站不住脚,不合逻辑也不合情理。

为什么这样说?

首先,曹雪芹的旧著《风月宝鉴》这个名称本不是曹雪芹的弟弟棠村取的,而是作者自己取的,脂砚斋在“睹新怀旧”怀念棠村时,怎么可能在“故仍因之”时,是“因”这个名称呢?

第二,脂砚斋是在小说的第一回中写到“东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》”这句话时触发引出了那段眉批的,小说中的话是作者曹雪芹写的,又不是棠村写的,此外,小说中说的是“东鲁孔梅溪”“题曰《风月宝鉴》”,“东鲁孔梅溪”也不是棠村,脂砚斋怎么可能“是故因之”“因”这个名称呢?

《红楼梦成书研究》

此外,脂砚斋在此段眉批中是在说棠村作序的事,因此,这个“是故因之”只能与棠村的序相关。因此,联系上下文,这里的“是故因之”只能是因“戒妄动风月之情”这句话。

经过以上一段繁琐的分析,我们可以得出结论,曹雪芹的旧著《风月宝鉴》,其主题就是“戒妄动风月之情”,这个主题既是书的标题所明示了的,更是棠村曾在给其作序时所明确地概括了的,这个《风月宝鉴》与作为《红楼梦》的一个别名的“风月宝鉴”意思是不一样的,此一点,我们在谈论红楼梦与《风月宝鉴》的关系时不可不明。

我们之所以特别强调此一问题,是因为只有当我们弄明白了曹雪芹的旧著《风月宝鉴》的性质或主题问题,我们才能更好地理解为什么曹雪芹基本否弃了自己的旧著而不惜花费十年时间重铸新著,我们才能更好地了解曹雪芹的新著相对于其旧著来说,具有着怎样的脱胎换骨的意义,也才能更好的了解他的伟大的红楼梦经历了怎样的“批阅十载,增删五次”艰难波折而最终完成的。

二、《风月宝鉴》对红楼梦的参与度及参与方式问题

前面我们提到,根据开篇的那三条材料,我们知道曹雪芹的新著红楼梦是在他的旧著《风月宝鉴》的基础上增删修改加工而来的。

但是《风月宝鉴》究竟在多大的程度上参与到了曹雪芹的新著《红楼梦》中间去了呢?以及参与的方式又是怎样的呢?现在我们根据脂砚斋所写的甲戌本“红楼梦旨义”,可以肯定第11回至第12回有关贾瑞的故事是在旧著《风月宝鉴》中即有的。

那么,除了有关贾瑞的故事,在新著红楼梦中还有没有别的故事情节从《风月宝鉴》挪移过来呢?

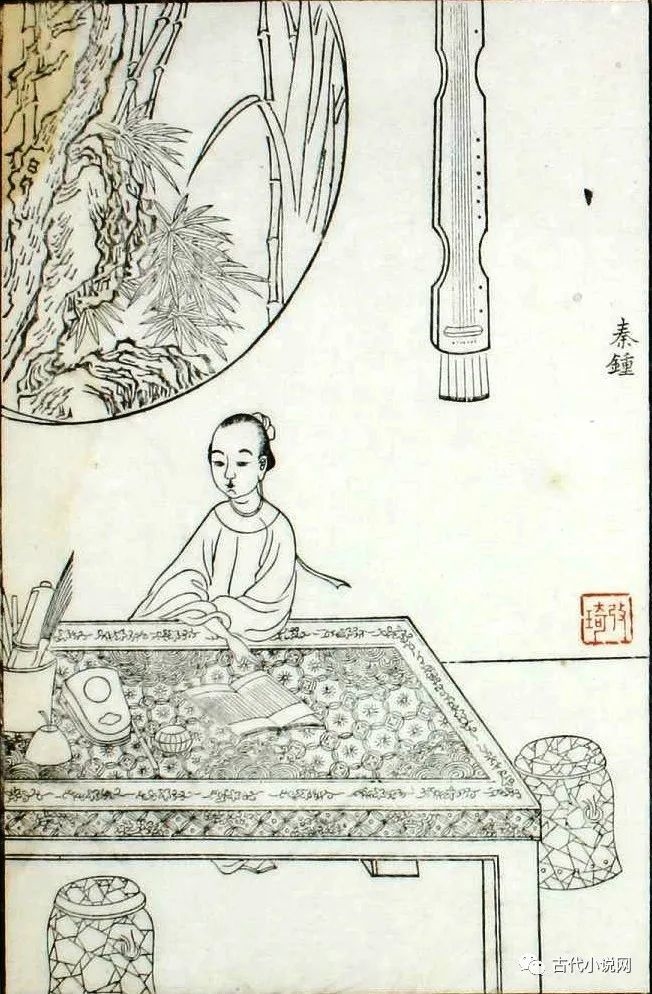

戴敦邦绘贾瑞

关于此,我们现在没有别的硬的考据材料可以证明曹雪芹还从他的旧著中挪移过来了什么东西。不过,我们还是可以根据逻辑,以及根据另外一些蛛丝马迹说明,曹雪芹一定还从中挪移来了一些东西。

我们先谈逻辑问题:

我们知道,曹雪芹的旧著《风月宝鉴》的主题就是“戒妄动风月之情”,它既然是一部表现这个主题的书,就一定远不止贾瑞见王熙风“起淫心”,最后被王熙凤“毒设相思局”以及反复地照“风月宝鉴”的正面而死这一个故事,一定还有另外一些类似的故事。

此外,我们也知道,在现存的红楼梦中,除了第11回第12回有关贾瑞的故事以外,也还有另外一些故事与贾瑞的故事类似,例如,第15回、16回有关秦钟的故事就与贾瑞的故事高度相似,都是因为“淫”而使自己走上了黄泉路,也都可以从中总结出“戒妄动风月之情”的主题;第21回贾琏在王熙凤供奉“痘疹娘娘”期间与多姑娘的故事以及第44回与鲍二家的故事也大致符合其故事结构和主题。

此外,在后四十回中(关于后四十回的真伪问题,详见笔者专著《红楼梦后四十回真伪辨析》)金桂和宝蟾淫迷薛蝌,最后又设计陷害香菱(因为香菱误撞了金桂的“好事”),最后金桂反误食毒药而死,也与贾瑞的故事高度类似。

我们可以设想,如果曹雪芹在他的新著《红楼梦》中把有关贾瑞的故事从其旧著《风月宝鉴》挪移过来,他当然也会把与其类似的有关秦钟的故事和有关金桂和宝蟾的故事挪移过来。而他绝没有理由在写作有关“戒妄动风月之情”一类的劝诫故事时,抛却现成的同一类主题的故事,而不嫌麻烦地另外写作一个完全新的故事。

改琦绘秦钟

此外,还有一类现象我们也要注意。本来采用旧著的内容,可以有两种方式,一种是比较完整地挪移过来,例如有关贾瑞的故事,秦钟的故事等;还有一种方式就是根据新的主题需要对旧著中的一些故事内容加以改造。

这种方式最可能的两个例子一个是第10回开始的一直到13回的秦可卿和贾珍的故事。

根据脂批我们知道(例如畸笏叟在第13回在一条批中说:“‘秦可卿淫丧天香楼’,作者用史笔也。老朽因有魂托凤姐贾家后事二件,岂是安富尊荣坐享人能想到者?其言其意,令人悲切感服,姑赦之,因命芹溪删去‘遗簪’、‘更衣’诸文,是以此回只十页,删去天香楼一节,少去四、五页也。”),在红楼梦最初的稿子中,秦可卿是因为和其公公贾珍的不伦之情,在天香楼私通时被丫鬟撞见而蒙羞自杀(吊死在天香楼),但是在后来,曹雪芹却为秦可卿隐去了这一段家族丑事,把她和贾珍的情事及上吊自杀等一律抹去(不过抹得不够干净),而改为生病离世。

我怀疑,有关秦可卿的原始故事可能就来自于其旧著《风月宝鉴》,畸笏叟在第13回的批中所提到的“秦可卿淫丧天香楼”极有可能就是原来的回目名称。从其原始故事的风味和主题来看,“秦可卿淫丧天香楼”的整个故事,十分符合《风月宝鉴》中贾瑞一类故事的主题和故事构成,同样是“妄动风月”,同样是因“风月”而亡。

刘继卤绘曹雪芹像

因此我估计,曹雪芹在写作新著《红楼梦》并整合旧著《风月宝鉴》过程中,采用了改造原始故事的方式,将秦可卿的故事融合到了新著里。

至于为什么要改造以及怎样改造,我估计是因为其原始故事所表现出的“戒妄动风月之情”的主题与新著的“女儿主题”(女儿的美与悲)不相吻合,于是曹雪芹将那些与新主题过于冲突的部分加以了改动,抹去天香楼诸情节,以使秦可卿的故事不致与新著的主题过于矛盾。

至于畸笏叟所说的为亲者讳那个理由,可能也是这个理由恰好与曹雪芹的这个理由相一致,所以得到了曹雪芹的采纳。

此外,笔者之所以作这样猜想,除了上面的故事结构和主题因素外,还在于这样三点理由:

一,故事本身除了某种衬托性作用(衬托凤姐),这个情节与贾瑞的故事一样,情节本身比较缺乏某种功能性意义。在贾瑞的故事中,在新的主题(女儿的主题)的表现中,贾瑞的故事有什么意义呢?(当然它有着某种衬托或对比的作用。后详)应当说,在相当的程度上,贾瑞的故事在新著《红楼梦》中,与其新主题是相对疏离的。

这种缺乏功能性意义的特点在秦可卿的故事中也仍然存在(虽然经过了改动),譬如,写秦可卿生病及其死亡,除了衬托了凤姐的才干以外,其故事本身的功能性作用何在呢?

我估计,这种故事本身不乏精彩,而与新著的主题相对疏离,是因为作者在把旧著中的一些故事整合进新著时所产生的一种现象,即作者很难把它们整合得天衣无缝,然而又弃之不忍。

剪纸秦可卿

第二个理由与上面第一个理由相关,就是它们虽然与主题相对疏离,但是都与凤姐相关,对凤姐的人物刻划起到一种衬托作用,例如贾瑞的故事衬托了凤姐的狠毒,而秦可卿的故事则突出了凤姐的才干(后面有关尤二姐尤三姐的故事也是如此。后详),这大概也是曹雪芹把旧著中的这些故事整合进新著中的一个原因。

第三个理由,就是作者在把秦可卿的故事整合进新著并大加修改原著故事时,到处都留下了修改不到位的痕迹。

例如许多研究者都提到过的在秦可卿病亡后,秦可卿的两个丫头一个撞死,一个自愿为秦可卿出家守灵;贾珍在秦可卿死后如丧考妣,办丧事不惜血本,而他的老婆尤氏则躺在床上说自己“胃气疼”,此外还有焦大的大骂:“扒灰的扒灰,养小叔子的养小叔子”等等,都是曹雪芹在把秦可卿的故事整合进他的新著中而没有修改彻底而留下的痕迹,如果整个秦可卿的故事都是作者在其新著中从新撰写的故事的话,应该不会出现这种到处都是疏漏的现象。

通过修改旧著中的故事以使更加贴合新著的主题的另一个例子是“二尤”的故事。二尤(尤二姐和尤三姐)的故事与秦可卿的故事、乃至与贾瑞的故事一样,其故事构成和主题表现都基本相似,都是“妄动风月”,最后一命呜呼,因此我们猜想它也是曹雪芹的旧著中的旧故事,极有可能也是曹雪芹通过一番改造最后将其整合到了新著红楼梦中。

连环画《红楼二尤》封面

改造的方式,应该与对秦可卿的故事的处理一样,即将那些与新著的主题(女儿的美与悲)过于冲突的部分抹去。具体到小说中,应该主要是将尤三姐的种种不端浪荡行为抹掉,而把她刻划成一个出污泥而不染且刚烈的女子,以使其与新著的主题相一致。

当然我们现在无法得知在其旧著《风月宝鉴》中对尤三姐究竟如何具体刻画,但是我们在现存的几种红楼梦的版本的比较中,可以见出曹雪芹对于尤三姐的描绘是将她刻划得愈益趋于正面。

譬如在脂本己卯本中,不仅在第64回中直接提到贾珍贾蓉父子与尤二姐尤三姐“有聚麀之诮”(即不分辈分男男女女在一起鬼混,具体指贾珍贾蓉父子与尤氏姐妹在一起鬼混),而且在第65回用相当大的篇幅直接描写了尤三姐与贾珍在一起的轻薄之举。但是到了程甲本中,所有有关尤三姐的轻薄言行都被一一抹掉了,尤三姐于是就成了在现在的小说戏曲中的那个纯洁而刚烈的女性形象。

笔者估计,早期的己卯本以及庚辰本(注:庚辰本缺第64回,其余同)中的尤三姐应该是更接近于《风月宝鉴》中的尤三姐的形象的,因为只有尤三姐具有某种不端浪荡行为,最后她的不幸死去才能符合“戒妄动风月之情”的主题,如果尤三姐自身没有过错,最后却遭到柳湘莲抛弃而自杀,就会显得与“戒妄动风月之情”的主题不合。

因此,我猜想,现存120程本红楼梦中关于二尤的故事一定是曹雪芹先取自于其旧著《风月宝鉴》中,尔后可能为了使其故事与新著所表现的女儿的主题更相符合,而对其旧有的故事情节加以了改造。

年画红楼二尤

三、新著与旧著的融合与区别

从以上的引述和分析中我们可以确知,曹雪芹的的红楼梦主要是由两大部分,即他的旧著《风月宝鉴》和新著《红楼梦》或《石头记》组合而成,但是这种组合不是一种简单的拼合,而是作者对旧著加以选择和改造后相对有机地融合于新著中。

经过较大改造的秦可卿的故事和尤三姐的故事不用说了,即如贾瑞的故事和秦钟的故事以及金桂的故事等,与新著红楼梦的主题仍然具有一定的联系。譬如贾瑞的故事,虽然其主题相对游离于新著的主题,但还是在两方面与新著具有联系。

首先,它表现了王熙凤的狠毒,从而对书中的主要人物王熙凤的人物刻画起到一定的作用,第二,它作为一种“皮肤滥淫”的典型与新著所表现的女儿主题或“意淫”的主题呈现为一种对比,而这种对比性的主题揭示,在小说的第五回警幻仙姑将贾宝玉许为“古今天下第一意淫之人”,并批判世人的“皮肤滥淫”时,就做了预先的主题提示。

秦钟的故事也是这样,在第15回,秦钟与智能儿在寺院偷情,亦可以认为是作者对“皮肤滥淫”的一种表现,以和新著的主题形成一种衬托和对照。因此,这些来自于旧著中的故事及人物,与新著的主题并未形成明显的主题冲突,基本处于一种衬托、对照的平衡之中。

戴敦邦绘秦钟

但是,我们也应当看到,旧著中的这些故事在新著中与新的主题新的人物新的故事仍然是有区别的。这些区别我们可以从以下几方面来进行观察:

第一,从分量和比例上来看,新著中的有关女儿的主题的表现要大大超出于那些从旧著中挪移过来的以表现“戒妄动风月之情”的故事和人物。在新著中,宝黛的爱情故事,宝玉与晴雯的故事、宝玉和宝钗的故事、宝玉与袭人、湘云的故事等等,都是在新著中作者重新确定主题重新写就的。

这无数的故事及其生活化的细节,其规模和复杂程度都是其旧著所挪移过来的部分所远不能比拟的。

此外,如刘姥姥三进荣国府、鸳鸯誓绝贾赦、抄检大观园,以及后四十回中的黛玉病亡、贾府被抄,宝玉出家等等表现大家族生活的重要情节,应该也都是新著中作者根据新的主题需要重新写就的。

据笔者估计,曹雪芹的旧著《风月宝鉴》的分量,至多相当于三十到四十回的样子,而经过选择改造而进入到新著中的部分,则更要大打折扣。

电视剧《红楼梦》中贾瑞剧照

譬如在现今的红楼梦中,贾瑞的故事大约占到2回,秦可卿的故事可能达到三回,秦钟的故事最多两回,多姑娘和鲍二家的故事至多能够占到三回,二尤的故事总体也只有三到四回,此外金桂的故事最多也是三回,如此算来,旧著的故事经过改造,进入到120回中占比不超过20回,最多只有全书的六分之一。

第二,从境界和品位上来看,虽然旧著挪移过来的部分,经过作者的选择和改造,与新著的主题无大的冲突,但新著的有关女儿的主题及其情节人物,在总体上还是远胜于旧著的“戒妄动风月之情”的主题与故事人物。

“戒妄动风月之情”的主题及其情节人物,曹雪芹并没有打破传统的主题与人物刻画,只有当作者在新著中重新确立了新的有关女儿的主题以后,红楼梦才真正打破了传统的主题表现。

此外,还有一个艺术现象也值得我们注意,就是凡是表现贾宝玉对女儿的那种“呆性”的情节或细节,例如宝黛相见、宝玉呆看宝钗的玉腕,宝玉哄玉钏儿喝莲子汤,宝玉自己淋着雨,却喊小丫头别淋着雨等等,都是在新的主题下才有的动人的情节细节。

我们甚至可以作这样的猜想,红楼梦的新的人物刻画艺术、新的艺术方法,也与其新的主题的确立有关。或者我们可以这样来进行表述,只有当这新的主题(女儿的美与悲的主题或意淫的主题)被确立以后,它才将作者有关大家族的种种记忆激活起来,它才把作者的种种神奇的文思激活起来。

《红楼梦》邮票

笔者以为,只有理解了旧著与新著的这两大区别,我们才能更好更深切的理解红楼梦的缘起中的一些重要表述的意义。

譬如,在红楼梦的缘起中,作者自述其创作过程云:“后因曹雪芹于悼红轩中,披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回。”曹雪芹之所以在其旧著《风月宝鉴》(或别的名称)之基础上,花费了如此巨大的精力和漫长的时间,是因为曹雪芹虽然在形式上只是在旧著的基础上进行“批阅增删”,但实际上,无论就其质还是量,它都几乎是一部全新的著作。

又例如作者在其“缘起”的末尾的一首绝句:“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。”其中也透露了创作的辛苦和作者情感的投入。

如果作者不是重新确立新的女儿的主题以及相关连的大家族败落的主题的话,作者就不可能将个人的情感生命如此深入地融入其中,也就不会有如此饱含情感载着生命的文字出现。

此外,在红楼梦的第一回的“缘起”中,作者之所以花费相当大的篇幅来反复申述他对“女儿”的赞美,其实就是他对于重新发现的女儿主题的一种反复强调。

因此我们可以说,女儿主题的发现,对于红楼梦,相对于其旧著《风月宝鉴》来说,相对于旧著的“戒妄动风月之情”的主题来说,不啻于是一次凤凰涅槃。

相关新闻

赞

赞