辛德勇谈清华简“四时”篇与中国古代的天文历法

近期中西书局出版了《清华大学藏战国竹书(拾)》,其中有一篇的篇题是《四时》。12月15日北京大学历史系教授辛德勇在其微信公众号“辛德勇自述”上录制视频,说对这篇著述与中国古代天文历法研究的价值和意义有一些想法,想同学术界同行以及关心这一问题的广大社会公众做些交流。于是,澎湃新闻·私家历史联系辛德勇教授做了一书面访谈,谈谈他的见解。

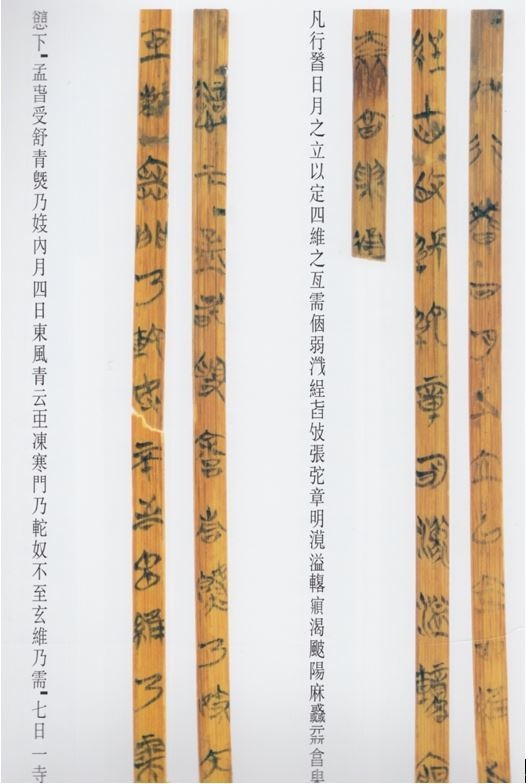

清华大学藏战国竹书《四寺》局部(据《清华大学藏战国竹书(拾)》)

澎湃新闻:首先请您简单介绍一下《清华大学藏战国竹书(拾)》这部书和《四时》这一著述的基本情况。

辛德勇:《清华大学藏战国竹书(拾)》这个书名已经清楚显现了这部书的内容——它刊布的是清华大学收藏的战国竹书的第十部分。提到这个书名和这部书,还有清华大学收藏的战国竹书,我不仅感慨万千,在这里,还要向刚刚故世未久的李学勤先生致以由衷的敬意和深深的怀念。

《四时》这篇竹书虽然保存得相当完好,可却没有题写篇名。现在我们称用的这个《四时》,是整理者根据其载述的内容拟加的。

写下著述而不题写篇名或是书名,这是中国古代早期著述通行的形式。过去余嘉锡先生在《古书通例》中对此做过很系统、也很深入的论述;李零先生的《简帛古书与学术源流》,结合出土发现的实物资料,对这一问题做有更加深入、也更为具体的阐释。我在《澎湃新闻》刊布初稿的《生死秦始皇》那部小书里,结合北京大学收藏的西汉竹书《赵正书》,也在一些侧面尝试着做了若干新的论证。

就像整理者为其拟加的“四时”这一书名业已显现出来的那样,这篇战国竹书,主要讲述的是古代“四时”的内容。

那么,什么是“四时”呢?——所谓“四时”是中国古代天文历法体系当中的一个基本概念,也是一项极为重要的核心内容。这篇战国竹书《四时》讲述的就是这项内容,而且记述得还非常系统,非常具体。仅仅从其撰著时代之早这一点就可以清楚看出,这是一项前所未知、前所未见的重要记载,它对于中国古代天文历法研究的价值,实在太重要了;甚至可以说,不管怎么讲,都不过分。

需要稍加说明的是,整理者关注的目光,目前似乎更加偏倾于它的“术数”价值,因而说明它是“属于天文术数类文献”。然而在我看来,把它划归天文历法类文献似乎会更恰当一些;至少我们研究的着眼点首先应该是它的天文历法内容,其次才是附着其间的数术(案称作“数术”当更为妥当,别详拙稿《“数术”还是“术数”?》)。道理很简单,即使是那些“术数”的内容,依托的还是当时人的天文历法知识。弄明白、讲清楚相关的天文历法知识,数术才好谈。

澎湃新闻:就像您自己所讲的,您刚刚接触这篇《四时》,还没有来得及做出系统的研究,为什么还要这么匆忙地对它发表看法呢?

辛德勇:确实像您所说的那样,我对这篇《四时》的认识,目前还很初步。

一方面,这是由于我在昨天中午过后、或者说是在昨天下午才刚刚看到这篇竹书,消化理解,还需要很多时间。另一方面,我完全不懂古文字,因而并不能直接阅读这篇竹书,而稍微了解一点儿早期出土文献研究的朋友都知道,这会有很大隔膜,对深入的研究来说,会有很大障碍,这自然会大大影响我对文本理解的准确性。

在这种情况下我还要勉强谈一谈自己的想法,是因为对早期出土文献的研究,往往需要经历一个循环往复的过程:判别其基本内容,首先要能够识读大多数文字,而对文本文字更进一步的准确理解,又需要先能更好地把握其内在主旨。只有准确地把握住这个大方向,才能更加清楚地解读每一个文字。这样的进程往往需要反反复复很多次。

我昨天刚刚看到这篇竹书,又根本不懂古文字,认识确实还相当肤浅,但正是考虑到这篇竹书刚刚公布,考虑到我的这些认识同竹书整理者的看法有较大出入,所以在目前情况下姑且先讲出自己的初浅印象,对学者们深入、准确地认识这篇竹书或许能够有所帮助。

澎湃新闻:这篇竹书中引起您关注的主要是些什么样的内容呢?或者说这篇《四时》主要提供给我们哪些独特的史料呢?

辛德勇:谈到这一问题,首先应该指出,它是目前所知年代最早的一篇系统讲述中国古代天文历法知识的文献。

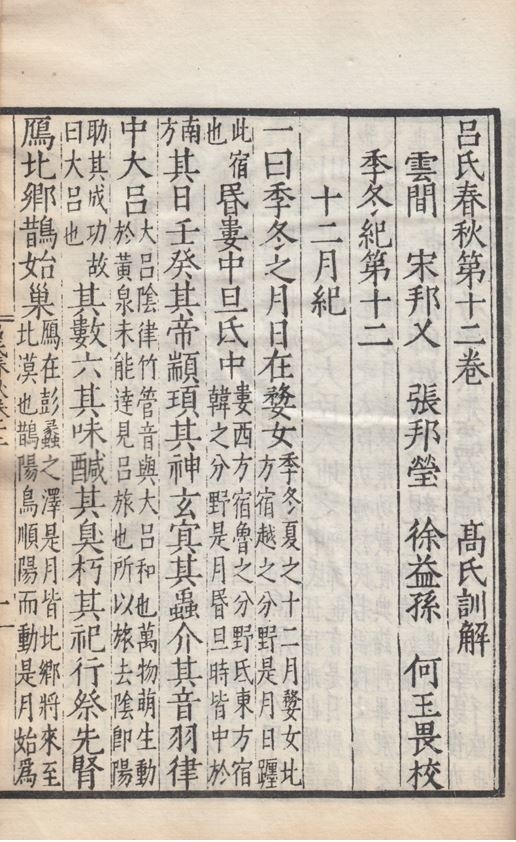

在此之前,我们知道的著述年代清楚、几乎没有任何异议的书籍,是战国末年吕不韦组织门客编著的《吕氏春秋》,而《吕氏春秋》中具体载录相关内容的部分,是它的“十二月纪”。《吕氏春秋》“十二月纪”的内容,在汉初被编录到《礼记》当中,这就是《礼记》的《月令》。之后,稍加增改,又被采录到《淮南子·时则》里去。

多少年来,笺注疏释《吕氏春秋》、《礼记》和《淮南子》的学者,都没有能够清楚地讲述这些天文历法知识的性质——即这些著述中讲到的“年”是个太阳年,也就是我们大家十分熟悉而且也正在过着的阳历年,而不是被孙中山废掉的“中国年”(即世俗熟知的那种中国古代阴阳混合历所体现的阴阳混合年);同样,这些著述中讲到的“月”也不是大家所熟悉的那个看到月份牌上的初一、十五就知道晚上是不是有月亮的“朔望月”(朔望月是指“月相”、亦即月亮圆阙变化的一个周期),而是与所谓“月相”毫不相干的“天文月”。

今年夏天的上海书展期间,我以“西边的太阳——秦始皇他爹的阳历年”为题做了一次讲演,讲述的就是这一问题。

《吕氏春秋》的成书年代,是秦王政十年,这时已经进入战国末期,书中载述的天文历法知识,出现得当然要更早一些。

《四部丛刊初编》影印明宋邦乂等刊本《吕氏春秋》

回顾过去的历史,很多根据逻辑分析必然该有的事儿,可是却苦于没有相应的史料,也就是所谓“史阙有间”,史学研究者只能写出个合理的推断。对于受过正规史学研究训练的学者来说,并不一定非找到直接的证据才能判定史事存在与否,但间接的推断往往缺乏丰富的细节,得出的,只能是一个干瘪的轮廓。这就难免让人觉得乏味甚至无聊了。

《大戴礼记》中的所谓《夏小正》,讲的虽然也应该是一种太阳年,但《夏小正》的情况比较复杂,有一些问题还有待进一步研究,在这里不妨姑且置而不论。现在,在这篇战国竹书《四时》当中,我们看到的主体内容,就是和《吕氏春秋》“十二月纪”性质相同的太阳年历法,而它的具体细节,与《吕氏春秋》有同也有异。二者相同的地方可以相互印证,而不同的地方则可以大大补充我们对中国古代天文历法知识的认识。

从总体上讲,这就是这篇《四时》提供给我们的最重要的史料价值。

澎湃新闻:您能不能具体讲述一下竹书《四时》同《吕氏春秋》相同的那些体现其太阳年性质的内容?

辛德勇:好的。所谓太阳年,体现的是地球公转的一个周期。当然古人和今人都一样,脚都是站在地球表面上,所以人们无法直接看到地球怎么转动,人们观测到的是太阳视运动的一个周期。这个运动周期,大致在三百六十五天多一点儿,所以只要人们过的年每一年的长短都很贴近这个天数,这个年也就是太阳年。

现在我们在《四时》里看到的这个“年”,一年到头,总数应该是近似于三百六十五天或三百六十六天(尽管《四时》记作“三十七寺”——一“寺”十天,但这第三十七“寺”缀在全年之末,是没法过完的。详细的情况,我在下面还要具体说明)。想想《尚书·尧典》里讲的“朞三百有六旬有六日”乃是一个以三百六十六天为期限的太阳年,这《四时》讲的也就应该是一个同样的太阳年。

另一方面,月份的设置,应当比一年的天数长短更能体现一个“年”究竟是不是太阳年——这就是这个月份的长短是不是锚定朔望月的周期以及每个月内日序的排列是不是同月相变化同步。《四时》里的月份,同《吕氏春秋》、《礼记·月令》和《淮南子·时则》诸书一样,都是从“孟春”排到“季冬”的十二个月,每个月份也都与特定的天象和物候相对应,这就意味着这样的月份只能是天文月,而那种所谓“中国年”里的朔望月,由于有闰月的存在,就必然要打破特定天象、物候同月份固定的对应关系。

这种太阳年同所谓“中国年”还有一个明显的区别,这就是其每一年开始的时候,不是正月初一,而是立春那一天,这就是司马迁在《史记·天官书》里讲的“立春日,四时之卒始也”。

那么这个“立春”是什么?现在大家都知道它是二十四节气中的一个。不懂天文历法的人讲二十四节气把它说得很玄乎,其实没有二十四节气的时候就先有了“立春”这个日子——它不过是太阳视运动轨道上的一个特定的点。明白了这一点,大家也就很容易理解,每年都从“立春”这一天开始的年份,只能是个太阳年,必须是个太阳年;换个说法,也就是说,人们过的这种年,是个地地道道的阳历年。

澎湃新闻:如您所说,除了证实《吕氏春秋》等传世文献的渊源之外,新出土文献更重要的价值,应该是能够提供传世文献所没有的新材料,对传世文献的记载做出补充或是修正,所以,下面想请您从这一角度,简单谈一下竹书《四时》与《吕氏春秋》不同的那些重要内容。

辛德勇:这个问题很好。要想在学术层面上做出深入的探索,您提出的这个问题也比我上面所谈的要重要得很多。

由于只是在昨天粗粗浏览一过,更由于我完全不懂古文字,目前对这个问题我还很难做出详细的说明。在这里,我只想谈一点最重要的问题,这就是《四时》提到了一种“三十六时”或“三十七时”的纪时制度。

为了更好地说明相关问题,首先需要说明的是,这里提到的所谓“时”,本来在竹书《四时》中都是写作“寺”,整理者将其读作“时”字。同样,竹书也直接提到了“四时”,但这个“四时”本来也是写作“四寺”。

整理者的释读,固然有他的道理,可是,如果专家们允许我作为一个外行随便胡乱表述一下自己看法的话,窃以为若是究其本义,或者直接把它读作“寺”字会更为合理。

在我刚刚出版的《辛德勇读书随笔集》中,有一个《天文与历法》分册,里面收有一篇小文,题作《追随孔夫子 复礼过洋年》。在这篇小文章里,我讲过这样一段话:“若是采用宋人王安石的办法在这里妄自‘说文解字’的话,所谓‘时’者,乃是‘日’之‘寺’也,它本身表示的就是太阳移徙(即所谓太阳视运动)过程中经行的每一个点(‘四时’一词,狭义地说,本来表示的也是太阳视运动一个完整周期中的四个段落)。”

现在,竹书《四时》中“寺”的写法,给拙见提供了强有力的支撑——寺,表述的就是太阳视运动所经行的某个点,用的,就是“寺”字作为官署或者衙署那个语义。大家若是看看《史记》当中的《天官书》一篇,司马迁称谓星宿等天体为天官,这样也就很容易理解,古人用官寺的“寺”字来表述太阳视运动的经行点,乃是非常顺畅并且相当自然的。

说到这里,也许有人还要问:“就一个字儿么,不管写成什么样,明白它个大概意思不就行了么,还要费劲扒力地强调这一点干什么?”不为别的,就为只有清楚理解了“寺”所表述的日行轨迹上的那个经停之“点”的意义,才能更加清楚地把握《四时》所记述的太阳年。在此基础之上,才能准确地理解这篇竹书。

所以,下面我就用《四寺》来称呼这篇竹书,文中的“寺”字也一律照写不改。

澎湃新闻:那么具体来说,您所谈的这种“三十七时”(或“三十六时”)纪时制度又是怎样的呢?

辛德勇:竹书《四寺》记载的这种“寺”,表述的是十天这个纪时单位,即每十天为一“寺”。前边我刚刚说到,在天文历法意义上,“寺”的本义,是指太阳视运动所经行的某个点,那为什么在这里又成了一个以十天为单位的时间段了?道理很简单,段是以点来切割的,两个切割点中间的那部分,就是段。前边我说“‘四时’一词,狭义地说,本来表示的也是太阳视运动一个完整周期中的四个段落”,讲的就是这个意思。因而,在特定的语境下,“寺”这个时间点就转换成了两个时间点之间夹持的那一时间段了。

司马迁在《史记·天官书》里说“立春,四时之卒始也”,这话讲的没有错,就是连书“卒始”二字,用以体现上一冬时之卒即为此一春时之始的意思,盖四时始于春也。多少知道一点儿数学常识,或是从物理学角度对时间概念多少有一点儿了解的话,都是很容易理解这一点的。唐朝学者司马贞虽然没有学过现代的数学和物理,但却看明白了这一点,所以在《史记索隐》中解释说:“立春日是去年四时之终卒,今年之始也。”可是班固在袭用《史记·天官书》来编写《汉书·天文志》的时候,抄着抄着到这里就看不懂啥意思了,于是信笔一划,就把“卒”字勾掉,从而也就在字面上抹去了司马迁想要突出体现的四时的时间段意义。

遗憾的是,中华书局的新点校本《史记》,却依据班固晚出的《汉书》来改订司马迁先出的《史记》,彻底灭掉了那个“卒”字。当然司马贞的《索隐》也随之变成了“无经之注”,愣睁睁地挂在了“四时之始也”这句被阉割话的下面。

按照目前我得到的粗浅印象(因为还完全谈不上研究),这个“寺”是同其纪月制度密切相关的,即以三“寺”为一月,积“寺”为月,每月三“寺”三十日(这当然不是朔望月)。需要说明的是,《四寺》中每月第一“寺”的起始时间,为该月第八日(按:整理者将此日理解为第七日,当误。其他相关日期,整理者也都错误地前置一天。关于这一点,我将另行解说),这样月内第三“寺”的起始时间便是该月第二十八日。这样每月最后一“寺”便只有三天,下月第一“寺”七日之前空出的那七天时间,便与上月最后这一“寺”的第三天、也就是上月第三十日直接承接。结果,每月还是三个整“寺”三十天时间。

这样,一年若三十六“寺”也就是三百六十天,这就剩下5天多的零头没法安置。于是我们在竹书《四寺》春、夏、秋、 冬这四“寺”的结尾,看到有“卅七寺日乃受序,乃复常”这么一句话。

由于前面三十六“寺”中的每一“寺”于所在月内都是记有具体时间的,在这种情况下,其全年末尾的这第三十七“寺”,实际上恐怕并不能过满,只是根据每年需要调整的全年日数,或365天,或366天,剩下5天就过5日,剩下6天就过6日,然后就另起头进入下一岁,再从孟春之月过起。最后富余出来的这几天,应是被附在三十天的季冬之月后面稀里糊涂地对付着过。

清华大学藏战国竹书《四寺》局部(据《清华大学藏战国竹书(拾)》)

竹书《四寺》中特地写有这样一条说明,谓“其历三十七寺之数,必从日位,毋以月位,以月位,四寺乃乱,四至乃不相得也”,也就是若“以月位”,那么包括冬至、夏至、春分、秋分这些太阳年的标志性节点(四至)就都会发生紊乱,四寺也会乱七八糟,这实际上已经点明了上述意思。所谓“以日位”就是根据三十六“寺”十二月剩下来的那个日子零头来算计这第三十七“寺”需要过几天;而“以月位”则是讲像其他月份中的那三十个“寺”似地把这第三十七“寺”也搭配到具体的月份中去过足十天的天数(当然这是万万不能的做法,使不得)。

当然上面讲的只是我的初步理解,日后还需要继续研究。

澎湃新闻:您能不能再进一步解释一下,了解到这种“积‘寺’为月”的月份之后,对中国古代天文历法的研究具有哪些作用呢?

辛德勇:竹书《四寺》所记载的这些天文历法知识,对我们深入认识中国古代的天文历法是具有重要价值的。

拿这种积“寺”为月的月份同《吕氏春秋》“十二月纪”里的月份相对比,我们可以清楚看到一条历史演进的轨迹。

今传《吕氏春秋》的版本,有关每月天数的记载,缺损已经相当严重,文字很不完整。即使如此,仍然可以推定其绝大多数月份的日数应该与现在看到的竹书《四寺》一样,是以三十天为一月,但《吕氏春秋》并没有把三百六十天以外的那五六天零头都放在年末,至少在现今很不完备的文本中可以看出,其夏时的最后一个月季夏之月和冬时的最后一个月季冬之月这两个月都是32天,另外那一两天应该也是被分配到某一两个月下,只是我们现在已经无从猜测当时是把它列在哪一个月里了。

若是大家知晓后来这种天文月的月份划分是以二十四节气中“十二节”逐节的开始时间为月首(就是一个月开头的那一天),就会明白,从《四寺》,到《吕氏春秋》,这种月份设置形式的变化,正体现着历法演进的合理趋向。这样,藉助这篇《四寺》,我们就可以更加完备、也更加清楚地看到这种天文月在其早期阶段的形态。

其实以这种演进发展的眼光来观察,我们在这篇竹书《四寺》当中还可以看到更多中国古代天文历法的早期样貌。

澎湃新闻:请您再简单谈谈我们还能看到哪些中国古代天文历法的早期样貌呢?

辛德勇:好的,在这里我首先来谈谈二十四节气的形成过程。

刚才我谈到,中国古代成熟的天文月,其月份划分是以二十四节气中“十二节”逐节的开始时间作为每个月的起始时间的。这里所说的“十二节”,是所谓二十四节气可以两两组合,分成十二个“节”和十二个“中”,即一个节气后面跟着一个中气就构成了“一节”。刚才我提到的“十二节”,指的就是这每一节开头的十二个节气,包含立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒。更加清楚地讲,上述这十二节气,就是各个天文月开始的时间。

好了,了解到这些情况,大家就很容易明白,这种完备的天文月,是以二十四节气的划定为前提的。

然而二十四节气并不是自古以来就这么个样,它有一个由少变多的演化过程。现在我们在竹书《四寺》中既然看不到以十二节气为月首的天文月,就显示出全套的二十四节气尚未形成。

我有一篇《话说二十四节气》(《辛德勇读书随笔集》之《天文与历法》分册收入此文)的讲稿。在那篇讲稿里,我推测说,完整的二十四节气,很可能是在秦始皇吞并六国以后颁行的一项重要天文历法的制度。在这之前,我们看《吕氏春秋》的“十二月纪”,还仅仅列有“二分二至”(即春分、秋分、冬至和夏至)和“四立”(立春、立夏、立秋和立冬)这“八节”。那么,更早呢?在《尚书·尧典》中就已经见有“二分二至”(分别称作“日中”、“霄中”、“日永”和“日短”)。

附带说明一下,“二分二至”是四个关键的天文节点,这也就是前面提到过的《四寺》中的所谓“四至”,是四个具有特殊天文涵义的点。从理论上讲,这四个点都是不可移易的。所谓二十四节气除了这四个点之外,其他那二十个节气,都不过是以此为参照做算数做出来的结果。把这四个点的夹角做对分,就会得出立春、立夏、立秋和立冬这“四立”点。在二十四节气形成的过程中,第一阶段,是“二分二至”的设立,而第二阶段,便是分设“四立”。

《尚书·尧典》的成书时间是一个相当麻烦的问题,不易简单叙说清楚。我本人,倾向于认为其写定成书的时间是比较晚的,但这不等于书中的内容也都出自晚近的时代,这“二分二至”点的记述,依据相关的星象,就应该产生得很早。

这样,从《尚书·尧典》到《吕氏春秋》的“十二月纪”,中间有很长一段空白的时间段,我们不清楚它是变了还是没变。

在看到竹书《四寺》当中,我能够清楚认证的只有“二分二至”,即仲春之月,“日月分”——春分;仲秋之月,也是“日月分”—— 秋分;仲冬之月,“日至于南亘”——冬至;还有仲夏之月,“日至于北亟”—— 夏至。然而还没有看到“四立”的名称,更看不到“二分二至”之外任何一个太阳视运动轨迹中的节点。同时,《四寺》中每月三“寺”总共三十天的置月形式,也基本上排除了设置“四立”的可能。所以,我推断在撰着这篇《四寺》的战国时期,还没有出现“四立”。

这样的推论虽然还很初步,但至少我们可以认定,《四寺》的发现和利用,会帮助我们更加清晰地看到二十四节气的早期样貌。

其次,《四寺》记述的这种太阳年,可以理解为是由三十六“寺”或三十七“寺”构成。我曾推论,商人施行的是一种太阳历,而商代后期祭祀祖先的祀周,或是三十六祀,或为三十七祀,二者间隔出现。由于商人的祀周为十天,所以这样的安排就是想要体现三百六十五天多这个年岁长度的平均值。商人以“祀”称年的道理也就在这里(说见《天文与历法》所收《论年号纪年制度的渊源和启始时间》一文)。

现在,当我看到《四寺》中这种一年三十六“寺”或三十七“寺”的说法时,自然会想到二者之间的联系,这也自然会进一步增强我的自信。只不过商人是交替施行三十六个祀周或三十七个祀周的年,而到了撰著《四寺》的战国时期,应该是把第三十七“寺”活活切割开来,需要过几天,就留下几天来过。

澎湃新闻:听您讲述的情况,这篇《四寺》对中国古代天文历法的研究确实很有价值,希望您和相关学者今后能利用这一珍贵史料,推导相关研究的深入发展。

辛德勇:我对相关知识的了解相当肤浅,也相当狭窄,只是在读书治史的过程中,由于自己不懂,就时常胡乱琢磨琢磨。以这样的基础,本来是没有什么资格、也没有能力做出足够深入的研究的。

今天和您讲讲我对《四寺》这篇竹书的看法,主要是感觉竹书整理者对《四寺》的关注,方向似乎不够合理,或者说可能有所偏差;特别是目前公布的结果,在刊布前曾请专门研究古代天文历法的专家做过审定,可我读来却觉得未能尽厌人意。所以,才从大家更好地发掘和利用这篇新出土文献的价值这一愿望出发,妄自讲述一下自己从古代天文历法角度对相关内容的认知,其中讲得不对的地方,希望大家批评指正。当然,若是有可能的话,接下来我还想针对《四寺》等清华大学新公布的这批竹书继续做些探讨。