曹禺之女万方:我遗传了父亲对生活的敏感

2021-01-11

2021-01-11

“我写这本书不是想介绍一位剧作家,我要写的是我的爸爸和妈妈,我要仔细探索,好好地认识他们,还想通过他们认识自己。”

2020年是曹禺诞辰一百一十周年,曹禺的女儿,剧作家万方女士出版了筹备十余年的长篇非虚构作品《你和我》。在《你和我》当中,她向读者们展现了曹禺和第二任妻子、万方的母亲方瑞(原名邓译生)相爱三十余年的一点一滴。和以往曹禺的传记不同,万方搜集了大量父母家庭生活的资料,从继母李玉茹那里拿到了父母几十年的情书,《你和我》更想把曹禺还原成一个有血有肉的普通人。

撰文丨镜陶

上世纪四十年代,抗战时期,曹禺在四川江安的国立剧专当老师。在江安,他偶然认识了第二任妻子,他一生的挚爱,还只有二十出头的名门闺秀邓译生(后改名方瑞)。此时的曹禺已经和清华大学同学郑秀结为夫妻,并育有两个女儿。可曹禺和郑秀本是两种截然不同的人,他本就在原有的家庭生活中感到痛苦。曹禺跟郑秀提出离婚,郑秀不同意,直到五十年代,他才和郑秀办理离婚手续,与方瑞有情人终成眷属。

方瑞,原名邓译生,出身书香门第,清代著名书法家邓石如的曾孙女,其母则是清代散文家方苞的后代。因方瑞年少时身体不好,故家人决定让她不出去上学,在家里接受私塾式的教育。因此在遇见曹禺之前,方瑞过的是相对封闭的生活,是父母的心肝宝贝,从来没有离开过父母身边。曹禺提到过,《北京人》中的愫方是以他的爱人方瑞为原型进行创作的。愫方和方瑞一样坚韧、从容、勇敢。方瑞和曹禺相爱,即使他久久未能离婚,她也无视舆论的压力和家人的劝阻,义无反顾地和曹禺结为伴侣。结果方瑞的父亲至死也不接受曹禺这个女婿,永远不愿意踏进女儿在铁狮子胡同3号的家。

方瑞在十年浩劫中因服用过度的安眠药去世,那时候万方只有二十多岁,还在东北插队,还不会太关心和反思父母的生活。后来曹禺和上海京剧院的院长李玉茹结婚,曹禺逝世后李玉茹将曹禺和方瑞几十年的通信交给万方,万方在阅读信件后惊叹于父母间热烈真挚的爱情,惊讶于表面上看起来温婉柔和的母亲为了追求和捍卫爱情竟然那么勇敢、那么强大。阅读父母的信件使她开始重新了解父母,返回历史现场。

在书写父母往昔的爱情故事的同时,万方也开始回忆童年生活的一点一滴,思考父亲对自己写作生涯的影响。曹禺说她是最像自己的孩子,不是指万方和他一样走上了文学创作的道路,而是指他们如此相似的观察生活的方式,对人情世故的敏感程度。虽然曹禺是中国现代戏剧的奠基人,但万方和父亲的写作是互相独立的,不仅父亲没有给过她任何写作上的指导,她也从来没有去请求过父亲的帮助,询问他的意见。

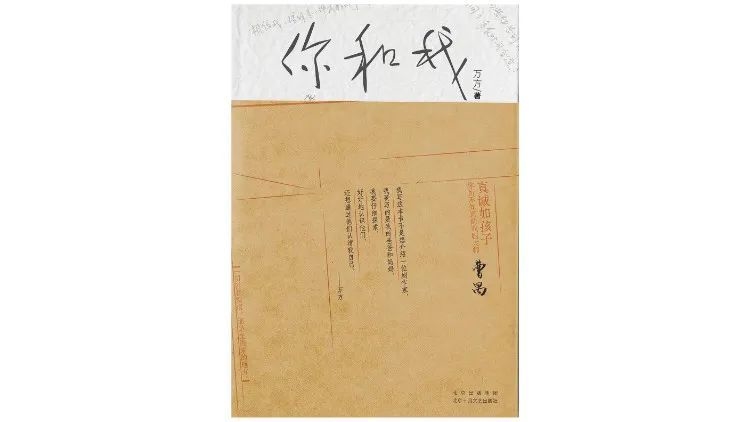

《你和我》,万方著,北京十月文艺出版社2020年6月版。

01

将曹禺还原成一个有血有肉的人

新京报:在《你和我》中,你说有一段时间会拒绝纪念你父亲的约稿,你不想再和别人谈曹禺,为什么?那这次你写作《你和我》回忆父母的爱情与家庭生活,创作心态发生了什么样的变化呢?

万方:我爸是在1996年去世的,大概在他走后一两年间我写过一些,在那之后我就再也没有写过怀念他的文字了。我不愿意车轱辘话来回说,什么感情也经不起这样的磨损,我宁愿把真情就保留在自己心里。

我爸刚走两个月的时候,我写了一篇发自真心怀念他的文章,叫《灵魂的石头》,发在《收获》杂志上,那时候我想他想得心痛。再后来给香港和美国的曹禺纪念活动写过,除此之外就没什么纪念曹禺的文章了。我也在其他采访中提到过,实际上我为了写《你和我》,在心里准备了十年以上,克服了种种心理障碍才开始动笔,所以这次写作本身就是一种生命的体验。

新京报:既然你很早就有写作父母家庭生活故事的想法,为什么当时没有动笔呢?

万方:因为我有些心理障碍。这个心理障碍说起来很简单,就是我爸爸妈妈最初相爱的时候,我爸爸是有家室的,我妈妈等于一个第三者。我介意这一点,我自己都觉得很奇怪,因为我创作了很多小说和影视作品,涉及到了各种爱情和婚姻故事,不知道为什么这种事发生我的爸爸妈妈身上,我会有这么大的心理障碍。我并没有时时刻刻想着怎么克服这个心理障碍,而是说每到我想写他们俩的时候,这个障碍就在我面前阻碍我,过了十多年我才完全克服。我不知道你能不能理解。

万方,著名编剧、作家,曹禺女儿。代表作《空镜子》、《冬之旅》等。

新京报:那你在创作过程中有没有遇到什么别的困难?

万方:还有一个问题,按理说这本书应该是我的一个回忆,但我不想写成回忆录。我不知道怎么写回忆录。我不要写他们俩的传记,而是想从我个人出发,谈谈我怎么来重新认识他们,怎么理解他们的爱情,怎么向他们表达我的爱。我尤其想为我妈妈做点什么,她五十多岁就走了,我又在十六岁就离开家了,年纪越大我越想为她写点什么。现在非虚构的说法非常流行,我把这本书归类于非虚构,我觉得是非常合适的。

02

“我遗传了我爸爸对生活的敏感度”

新京报:在写作之初,你有想过怎么设计《你和我》的行文结构和语言风格吗?我读起来感觉行文是非常随意的。

万方:非常奇怪,自从我知道从哪里入手,开始顺着我自己的感觉写之后,一下子就通畅了。我没有设计结构和语言,推翻了心理障碍以后就是想写到哪里就写到哪里,感觉自己的感情一下子伴随着文字涌流出来。我也很庆幸我是在六十多岁自然而然地开始了这本书的创作。无论是写作经验,还是对人生的感悟,都积累到了一定的程度。我一开始写我妈妈吃过量的药去世,写她在“文革”中经历的痛苦,这些内容写起来都很心痛,但同时我又获得了极大的满足,这种生命体验非常强烈。从写作之初到最后,我从来没有考虑过是否要迎合读者。这不像我写电视剧,要满足制作方对收视率的要求,要取悦观众。我相信只要我写的内容是真实的,那么真实的文本就一定能够打动人。

新京报:有豆瓣短评把《你和我》与齐邦媛的《巨流河》相比较,你怎么看?

万方:我认为之所以有读者提出这样的说法,是因为我虽然在写我的父母,但是他们的人生和历史的大背景是相互映衬的,这点和《巨流河》是有相似之处的。

新京报:你在书中说你爸爸觉得几个女儿中你最像他,你也是你爸爸的几个孩子中唯一一个从事文学创作的。你爸爸对你的创作影响大吗?

万方:影响很大。主要是两点:第一点是我遗传了爸爸对生活的敏感度,这对写作是很重要的;第二点就是我受到了家庭氛围潜移默化的影响,从小看的戏和书都很多,更接近艺术。但是他没有指导过我写作,到我长大开始写作的时候,他早就沉浸在写不出来的痛苦里了。我觉得他在教育上是一个自由派,很少有家长能做到。我虽然是在他这种自由派的哺育下成长起来的,但是我没能做到这样教育我儿子。他很尊重我们的喜好,并且他太理解人性了,他会由着我们的天性自由地成长。

新京报:在你真正成为专业作家和专业编剧之后,他也没有对你的作品发表过什么评论吗?

万方:没有具体的指导和评论。早期我写的都是一些宣传品,不值一提。后来1995年世界妇女大会在北京召开的时候,我写过一部电视剧叫《牛玉琴的树》。在电视里播的时候,我爸看了两遍,每次都看得津津有味,我每次去他那他都夸赞得不得了。那时候我觉得我爸特别偏爱自己的孩子,对我的表扬甚至有点夸张了,但也就说明他对我们的教育永远是鼓励为主。还有一次我在《收获》上发表了一篇小说《杀人》,我带给他了一本杂志,过两天我到医院去看他,他就抓着我的手说小方子你真能写啊,这对我来说就足够了,我也没觉得自己有多优秀,但是听了他的话我就突然特别踏实。

曹禺一家四口。

新京报:那你如果遇到一些写作上的困难,也从来没有去请教过他是吗?

万方:从来没有。年轻的时候,我想着我不要沾我爸的光,我不想让他来评价我写的东西。直到作品发表了,我想证明一下自己,我才会拿给他看。

新京报:你会介意别人说你是曹禺的女儿吗?

万方:或许曾经有那么一点点介意。但事实上,我们俩的写作是各自独立的,从来没有说因为我是曹禺的女儿,所以我的某个戏被排演了,某部小说被发表了。

03

曹禺对生活的热情

不会因为年龄和阅历的增长而消减

新京报:在写这本书的过程中,对爸爸妈妈有了什么新的认识吗?

万方:原来我知道我妈妈和我爸爸相识的时候只有二十出头,从来没有离开过家。但是我没想到她这么勇敢,家里人坚决阻挠她和我爸爸的爱情,她又等爸爸离婚等了很多年。写《你和我》的时候我才对她的勇敢和坚韧有了一个新的认识。坚韧不是一种外露的品质,所以大家常常会忽视这一点。

我父母的通信一直从四十年代保留到我爸爸1996年去世。我看到信的时候,特别激动。我原来没有思考过爸爸妈妈的爱情,觉得他们就是很普通的父母,平常爸爸在外面看戏和工作,妈妈在家里,我们是一个很普通的家庭。看到他们的情书我才知道,原来他们的生命和爱情也炽烈地燃烧过。我妈妈一辈子很苦,五十多岁的时候就因为药物摄入过量去世了,我也不在她身边。但是我读完这些信后,我想她还是幸福的,因为没有多少女人是能够体验到这样一份爱情。

新京报:你妈妈其实是因为身体不好所以在家接受了私塾式的教育,过的是所谓大家闺秀的日子。你在书里提到做大家闺秀没什么不好,都是个人选择,只是时代认为不好而已。所以你怎么看待妈妈这种相对封闭的生活方式?

万方:刚开始是因为我妈妈生病了,所以我外公就决定让她留在家里。另外我觉得我妈妈的性格不那么外向,骨子里是非常纯净的,所以这种封闭式的生活比较适合她。她是从旧社会过来的,那个时代大部分女性是不需要工作的,她们就是作为一个妻子、一个女儿、一个母亲在社会上生活。在家里还是在外面工作其实是个人选择,没有什么高低,要尊重个人选择。但我个人是坚信女性要独立的,我爸爸也从小教育我们要自立,也动员我妈妈出去工作,但是妈妈的性格实在是不适合。我妈妈也不是完全没工作,解放以后她参加过一些街道上的工作,其他就是作为我爸爸的秘书,帮他誊写稿件之类的。她一点不受外界影响,一旦她认定了的人和事,谁也不能改变,我觉得这也是她的一份福气。

曹禺和方瑞在重庆。

新京报:你觉得你妈妈为什么认定了你爸爸呢?

万方:我爸的爱情一旦燃烧起来,我觉得任何一个女性都不可能不被他打动。我亲眼所见他七十多岁的时候和我继母李玉茹之间的生活,李玉茹是上海京剧院的副院长,有很多时间是在上海的,而我爸爸在北京。所以他们两个异地的时候,早上五六点钟天还没亮,我爸就爬起来写信,一写就写十几页,天天盼着回信。他睡觉的时候要把我继母的信放在枕头底下,摸一摸或者拿出来读一读。我有时候陪他去寄信,那时候寄信很便宜的,两毛钱一张邮票,但是他非得贴一张一块钱的邮票,他生怕他的信因为邮资不够寄不到。

新京报:我觉得曹禺对爱情、生活的热情丝毫没有因为年龄和阅历的增长而消减。

万方:对,他就是这样一个情感丰富的人。但是有时候想想我又很替他难过,他写完《北京人》的时候只有三十多岁,正常来说还能写很多好作品呢。但是解放前他开始要求进步,想改造思想,想写工农兵,不能再写这些资产阶级的故事了。我能理解他因为自己的家庭环境和生活经历,痛恨这种堕落的生活环境,痛恨社会上的种种不公。但是这没有推动他的写作,他开始质疑自己的创作,没法自由地写他想写的东西了。

新京报:你觉得现在足够了解你爸爸吗?假如他看到你这本书,会说什么呢?

万方:我觉得我足够了解他。他会觉得我写得很好,但是作为一个剧作家,他心里也会有一些小疙瘩。比如说他在世的时候,我写我的爸爸,说他想成为托尔斯泰,他回家后说小方子你可害死我了,我怎么能和托尔斯泰比。然后又把杂志“啪”地一扔,说不管了,反正人家要是再问我就说这是我女儿写的,不是我说的。

新京报:你改编过《日出》的歌剧,那么作为同行,审视父亲的作品的时候是什么感受?

万方:作为同行来说,改编我父亲的作品很省力,因为他的原作已经很丰富了。但可能我和别人不一样,我更忠实于他的原著。