《我在故宫六百年》:开年嘉宴,不如来碗沧海桑田

2021-01-12

2021-01-12

在人们已经高度熟悉故宫的基础上,要再次用“故宫故事”打动观众并非易事,《我在故宫六百年》静水流深地交出了自己的答案。

文 |杨慧

故宫,一直以来就是文化领域的热门IP,近年来更是被开发得大放异彩,围绕着故宫展开的纪录片和综艺不断播出,镶嵌着故宫元素的文创产品不停推出,昔日的紫禁城与今天的普罗大众的距离被一再拉近,一座庄重沉郁的遥远宫廷,成为了一段典雅趣味的亲和风景。

因此,作为《我在故宫修文物》五年后的姊妹篇,《我在故宫六百年》的播出环境,与此前已经截然不同。

在人们已经高度熟悉故宫的基础上,要再次用“故宫故事”打动观众,并非易事。此外,《我在故宫六百年》延续了《我在故宫修文物》对故宫修复技艺和修复人群的关注,只是具体方向从“修文物”变成了“修建筑”。

然而世殊时异,关于技艺与工匠,近几年的影视作品、深度文章层出不穷,那么,这些默默修缮着中国最大型文物——故宫本身的工匠们,还有什么特别之处呈现给今天的观众?

《我在故宫六百年》静水流深地交出了自己的答案。熟悉的红墙黄瓦之下,八大作的知识点妙趣横生,故宫人的起居行返璞归真,但更重要的,是这部作品有一种张力,一种平和却对抗的力量。

我们看到了以肉身对抗时间:人寿不可六百岁,但在无数我们知道或不知名姓的人们的支撑下,故宫已存续了六百年;我们看到了以平凡消解非凡:故宫是帝王家、是紫禁城,却也逃不过许多普通屋舍的一样命运,年年要除檐上草,不时要填地上砖,日子里门要修补、墙要抹涂;我们看到了以缓慢对抗加速:许多当代社会人,如陀螺被生活洪流抽动不休,而故宫的工作,呼吸着历史、应和着节气,是钢筋森林里没日没夜的人们,咫尺天涯的某种对比。

这部作品,不止是一部关于帝王宫殿及其建筑修复的纪录片,还是一则,跨过沧海桑田的时空寓言。

关于不朽与生命:

究竟谁在故宫六百年

庄子的《逍遥游》中写道:楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋。冥灵,一说为一种大树,一说为一种大龟,总之,不会是寻常人类。人类的肉身凡胎,谁也不能持续六百年而存在,建成紫禁城的明成祖朱棣不能,中国历史上在位时间最长的清康熙帝也不能。

故宫六百年,不是任何人类的寿数,却偏偏是人力铸就的时光长度。故宫里的砖瓦木石,经历过天灾,目睹过改朝换代,瓦碎了又换了新的,木头朽了就替下来,它们被看顾被补救,它们有保养有岁修。

拥有朴素而神乎其技的建筑修复手艺的人们在青史上籍籍无名,却将这座殿宇牢牢守护。故宫迄今,已经没有多少材质是从六百年前保留至今,但文化意义上的故宫,始终存续,并生辉熠熠。

物质不能永存,但精神能。这不只是故宫本体,故宫的修缮师同样也是如此。一代代匠人一位位师父,师父有徒弟、徒弟又有徒孙。他们静默无声地来到这里,不知何时离开,把一身卓绝技艺、留给了宫殿砖石瓦木,和身后的年轻人。他们用自己的人生与才干去铸就了建筑的不老和不朽,他们消逝,他们也永恒。

关于缓慢与生活:

从加速度中我们失去了什么

《我在故宫六百年》的观看体验是轻松而宁静的,彷佛一场精神按摩或者心理咨询。这种放松来自文本本身,也来自观众们自身的生活语境。

996、007等现实工作强度将当下许多人的生活逼成了一场狂奔,米兰·昆德拉在他的作品《慢》里写道:速度是技术革命送给人的礼物。

而他叹息:“慢的乐趣怎么失传了呢?啊,古时候闲荡的人到哪儿去啦?民歌小调中的游手好闲的英雄,这些漫游各地磨坊、在露天过夜的流浪汉,都到哪儿去啦?他们随着乡间小道、草原、林间空地和大自然一起消失了吗?”

不是失传,而是慢已经无法成为许多人的选择。正因如此,故宫中的这些修复建筑的工匠和工程师们,则为观众们在文化领略中提供了一种心理的放松与“修复”。在故宫修复建筑的人们,不是游手好闲,但是他们明显慢了下来。梁上彩画要细细地拓、徐徐地摹,瓦上飞草要岁岁地除、根根地拔,殿宇梁木要迢迢地运、慢慢地扶。

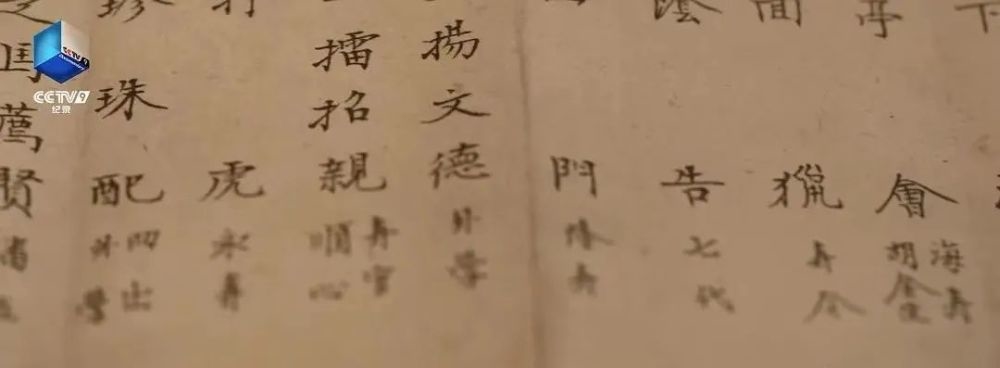

故宫修复工作者们一年年漫长地走过宫殿和广场,一遍遍清点和查漏补缺。他们有猫撸、有鱼喂、有杏打,有从通风砖里拾获百年前的戏折的惊喜时分,也有对着大红宫墙各显神通的修复技法。

这种缓慢,是一种都市人的桃花源,也是影像的一次深呼吸,当倍速观看、短视频观看成为一种越来越流行的高刺激快节奏的视听方式,《我在故宫六百年》从影像上,也成为了一块复返自然的清净地。

关于穿越与时空:

奇观与反奇观的故宫工作

穿越,是我国近年流行文化中长盛不衰的类型。穿越本质上是某种历史错位,不同时代本无法相遇的文化发生碰撞而产生看点,如此说来,《我在故宫六百年》,也类似个穿越故事了。

现在着装的人们在古老的宫殿里工作,用现代的科技与设备修复着人们想象中传统而贵不可言的朱墙金瓦,本身,就形成了一种文化的错愕感和陌生化。

听着大家调侃故宫瓦当上的龙没有肌肉,看着他们用美颜相机拍摄准备飞上屋顶的脊兽,混搭、穿越、解构,鲜明而有趣。故宫建筑修复师们,是生活在古代景观中的现代人。

倒过来说,也有另一种时空交错。这些建筑修复者们,也仍然用一种朴素的方式工作着、生活着,他们喜悦地围观刨木头并收藏刨花,在石灰里掺麻类植物糊墙,去传统烧制工艺的厂挑选琉璃瓦,手上握着毛笔、身上沾着墨水和尘灰。恍惚之间,他们也像是生活在现代生活中的过去人。

于是这种双向穿越,就构成了一种反奇观的奇观。说反奇观,是因为它将故宫从皇家禁地拉入烟火人间,养心殿被架起脚手架,运输车热闹了故宫的夜晚,紫禁城的各种遥不可及也就在此间祛魅;

但另一方面,它也缔造了新的奇观,在临摹彩画的金粉飘飞中,在乾隆花园被注射器医治时,帝王皇家的神话在逐渐远去,而工作在此的普通人的故事,继续在诞生和正在被见证。

(作者为首都师范大学文学院文化产业系讲师)