《活着》之后,何以《有生》?

2021-02-01

2021-02-01

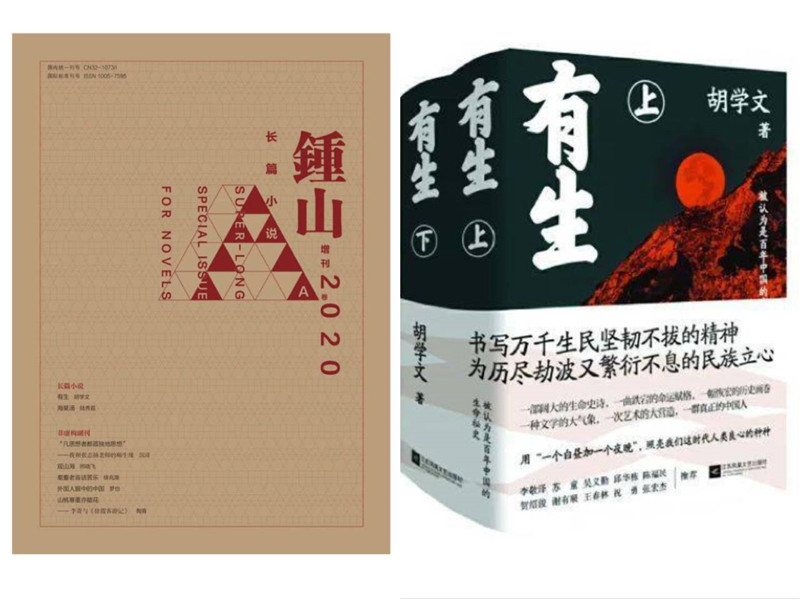

现代快报讯(记者 陈曦)作家胡学文潜心八年完成的56万字长篇小说《有生》,2020年在《鍾山》杂志发表之后,又由江苏凤凰文艺出版社出版发行,短短一个月迅速在多项文学重磅评选中胜出,占据“中国小说学会年度小说排行榜”“《扬子江文学评论》年度文学排行榜”榜首和“长篇小说年度金榜”榜眼位置,并入选“《南方周末》2020年度十大好书”。

△《有生》2020年发表于《鍾山》杂志

1月30日,由江苏省作家协会主办、《鍾山》杂志和江苏凤凰文艺出版社联合承办的胡学文长篇小说《有生》研讨会在南京召开。李敬泽、吴义勤、毕飞宇、汪兴国、丁帆、孟繁华、王彬彬、张清华、张新颖、郜元宝、贾梦玮、何平、张光芒、谢有顺、王春林、杨庆祥等30多位重量级作家、文学批评家就这部长篇巨制,从语言、结构、叙事、文学史坐标、乡土传统、女性主义等方面展开了多维度的讨论。江苏作协主席毕飞宇做总结发言。

△研讨会现场

△毕飞宇、汪兴国、丁帆、王彬彬

“巍峨雄伟”之作

《有生》起始于接“生”的故事,它以接生了一万两千余人的祖奶为主干,以被祖奶接引到人世的众生为枝叶,为我们构建了一个壮阔而又浩瀚的文学世界。小说叙事时间跨越一百余年,从晚清至当下,被浓缩在祖奶一个白天和一个夜晚的讲述中。作者用了足够的耐心向我们讲述百年人生的庞大和细小,写出了大地上活人的难处,写出了一方土地上众人的生命本相。

与会专家们对《有生》给予了高度评价。中国作协党组成员、书记处书记、作家出版集团党委书记吴义勤说:“《有生》是2020年读到的最重量级的一部作品,无论内涵、思想或是对人性各方面的深入都是最厚重的一部,它是一部百科全书式表现百年乡土中国的小说。” 南京大学人文社科资深教授丁帆提到:“我把《有生》定为可以传世的乡土文学,是一部史诗性的作品。胡学文可以称得上是中国乡土小说写作的绝唱者,他用蒙太奇式的叙事手法进行不断闪回,看书的时候,就像是电影画面在眼前切换。”南京大学教授王彬彬认为,《有生》在结构上有一个显著的特点,每叙述完一个视角人物后都要回到祖奶的章节再重新出发,仿佛祖奶已经成为一个叙事的参照系、一个相对稳定的原点,小说之所以能够做到既厚重又空灵,就在于这样一种“伞装结构”的运用,在历史与现实之间反复穿梭。

△吴义勤、李敬泽等外地专家线上参与研讨

研讨中,专家们普遍认为这是一部可以对标文学史上诸多经典的作品。小说中“祖奶”这样一个接生了上万人的乡土图腾形象,不免让人想起莫言《丰乳肥臀》中的生育了九个儿女的上官鲁氏;其接生婆的职业则可比对《蛙》中的“姑姑”;而祖奶经历了十几次至亲之人的离去却依然坚强活着,类似的境遇也发生在《活着》主人公福贵的身上。

著名批评家、中国作协副主席李敬泽用“巍峨、雄伟”形容他对这部小说的总体印象,同时他也指出,面对这样一部大规模的作品,要对它做出估价的时候,不得不回答一些根本的、同样也是非常困难的问题——《有生》诚然体现了生命的坚韧、生命的力量,但如果仅仅是这样,我们为什么不看《活着》?《有生》和《活着》的区别在哪?“祖奶”这样一个从大地之母、女神角度进行的书写,和莫言笔下的人物传统有着什么关系?在乡土小说的传统里面,《有生》做了什么?从长河小说的角度看,小说相比《白鹿原》《古船》又做了什么?“所以我倾向说这部作品是给我们提出了很多的问题。这些问题回避不了,只有非常精确地回答它和以往书写的关系,回答这座山和它前后左右这些山的关系,我们才可能准确地认识《有生》意味着什么。”李敬泽认为,从这个角度来说,胡学文确实选了一条非常艰难的路,这是因为他处理的是中国现当代文学已经反复处理过的一些主题、意象。

《活着》的苦难哲学是承受,《有生》则是反抗

中山大学教授谢有顺认为,如果说《活着》的苦难哲学是承受,那么《有生》的苦难哲学则是反抗,这是两部小说很重要的一个差异。“主人公乔大梅的一生就是苦难的历史,十岁逃荒时母亲流产去世,父亲被流匪杀害,自己被抢,前后三任丈夫死亡,女儿自杀,情节上和《活着》确实有值得比较的地方。《活着》强调中国人几千年以来,面对苦难的方式就是逆来顺受、沉默地接受现实,但《有生》没有止步于此,乔大梅在苦难面前,就是通过不断地接生、不断地创造新的生命,顽强不舍地进行反抗。乔大梅成为一名接生婆不是偶然的,是因为她童年时候目睹了母亲难产而死,于是说服黄师傅收自己为徒,她把接生放在很重要的位置,而且昼夜不息,只要是有人上门,无论何时何地,她都奋不顾身;无论贫富,无论是请她去的还是绑着去的,无论给的喜费多还是少,她都一视同仁。也就是说,这种反抗苦难和死亡,成了乔大梅活着的动力。当然反抗并不一定能消解掉苦难,小说几乎所有人的故事都是无疾而终,这就是胡学文所理解的生活。也许陈述苦难、反抗苦难本身,就是一种生命的态度,作家也有意在小说中张扬了这种生命的态度。”

△研讨会现场

中国人民大学教授杨庆祥认为,所有的文学书写都有重复的特征,《有生》无论在主题、人物,还是在长时段、多维度表达社会历史的变迁等方面,确实可以和《白鹿原》《丰乳肥臀》《蛙》《平凡的世界》等作品进行对比,这些作品都具有民族志书写的特点,《有生》在民族志书写谱系的延长线上有所更新,它关于中国人生命状态的书写,也提供了一种新的审美和哲学上的展示。“无论莫言的《丰乳肥臀》《蛙》还是余华的《活着》,都是个人与环境都是对抗性的关系,遭受很多的苦难。这样一种生命状态是不是普遍的、永恒的?古人是这种生命状态吗?现在再过十年二十年,还是这种紧张、对抗、极端的生命状态吗?这需要历史地、发展地来看。随着社会历史的发展,生命状态也在发生变化,所以在这个意义上,我觉得我们关于乡土、关于中国社会、关于中国历史的书写,还会有很多被扩展的面向,胡学文的写作已经作出了非常重要和努力的尝试。”

一种“去大历史”的史诗模型

北京师范大学教授张清华认为,《有生》在处理近百年的中国历史、特别是乡村社会的历史方面,采用了一种“去主流历史、去大历史的史诗模型”,给当代文学提供了新的样本,也给人以感官上的惊艳。他认为,好多所谓的长河小说,或者是有史诗性诉求的小说,处理远的历史,相对处理得比较好,处理当下历史往往处理得不够,这是因为有一个习惯性的历史认知,张清华称其为“大历史模式”,即把二十世纪以来的很多历史事件作为描写对象,然后设计一些故事、人物、命运去一一对应。这个过程当中,很多难题绕不过去。《有生》使用了一种去主流历史、返回民间社会和日常生活、深入到个人情感世界的方法,主流社会历史变得模糊或虚化,而个体生命的样态在小说中变得空前丰富。“我在小说当中注意到有十几、二十个非常鲜明的人物,这些人物充分呈现出以往历史叙事当中被压抑的褶皱的部分,这一切人物的生活,汇总在一起也形成了一种史诗性,可以看出一种壮观的生存风景。这就使得小说总体构造核心部分更接近于土地,接近于生存,接近于原始的乡村,而不是被现代历史的具体性绑架。”在他看来,小说虽然有乡土式的雄厚,但是没有概念化,而是保持了细部的精微和美。譬如如花的丈夫钱玉死了以后,因为矿难压在泥层里面化成一只乌鸦,这是象征主义和超现实的一种意象,但处理得余味悠长。就此来说,《有生》是胡学文捍卫自己作家尊严的一部作品。

复旦大学教授张新颖亦有同感。他表示,很怕看百年中国人的历史,特别是百年中国乡土的历史,因为这样的叙述往往是单调的、无趣的,可是在《有生》里看到了很多过去书写中被压抑、被忽视的部分。“'天地有大德曰生'这句话很抽象,但是《有生》把我们老祖宗说的很抽象的东西,化成了一个个具体的生命,这个东西写出来了,小说就成立了,这是一件很了不起的事情。”

回答了“乡土文学还能写什么”

“我们的乡村文学,到底剩下什么还是值得写的?”复旦大学教授郜元宝认为,乡土小说中必备的风土人情、地理环境这类元素,在《有生》中是很模糊的,不像《白鹿原》《创业史》《平凡的世界》,山川形貌都在眼前。《有生》这部长篇翻来覆去所讲的无非就是一些乡村人物的痴情,欧阳修讲“人生自是有情痴,此恨不关风与月”,但小说大部分都是风与月,比如说如花痴于丈夫钱玉,麦香痴于村支书,花丰收痴于不忠于他甚至要把他杀掉的妻子,毛根痴于打猎又痴于邻居宋慧。小说写了十几位痴人。最大的痴是乔大梅,她痴于接生,一旦听到脚步声有人喊她,她是风雨无阻,就跟接到命令一样。这部小说进入了个人的微历史,是个人的情感的历史。这就是《有生》所回答的“乡土文学到底还要写什么”。而这也是100年来中国文学、中国作家们一直在追求的,就是如何写出中国人的感情世界。这是小说最大的成功。不过,郜元宝表示,他也有一些不满足的地方——如果在一个更加高明的长篇小说作家的笔下,是不是非要写这么多人物不可?有些人物是不是可以叠加重合一下?三四个人变成一个人,因为有很多的感情方式可以放在一个人身上。

暨南大学教授申霞艳从女性主义视角对《有生》加以了肯定:“生育在一定程度上是女性绕不过去的一个苦难,现代文学史上有一些这方面的描写,比如《骆驼祥子》中的虎妞死于难产,《生死场》写到金枝未婚先孕,《丰乳肥臀》里上官鲁氏在生产,那边日本人打进来……但还是太少,胡学文抓住女性生产来写,对于细节的把握非常难能可贵,这个需要男性作家以一种特别敏锐的、强大的同情,去体察女性的苦难和困境。”

△研讨会部分参与者合影

出版方代表、江苏凤凰文艺出版社社长张在健表示,一部长篇小说的出版,能够吸引到如此众多顶尖的学者和评论家加入讨论,足以说明,在目前这个快餐文化流行、浅阅读碎片化阅读大行其道、娱乐内容与方式层出不穷的时刻,文学创作的核心之一,长篇小说的创作和出版,依然会受到足够的重视。