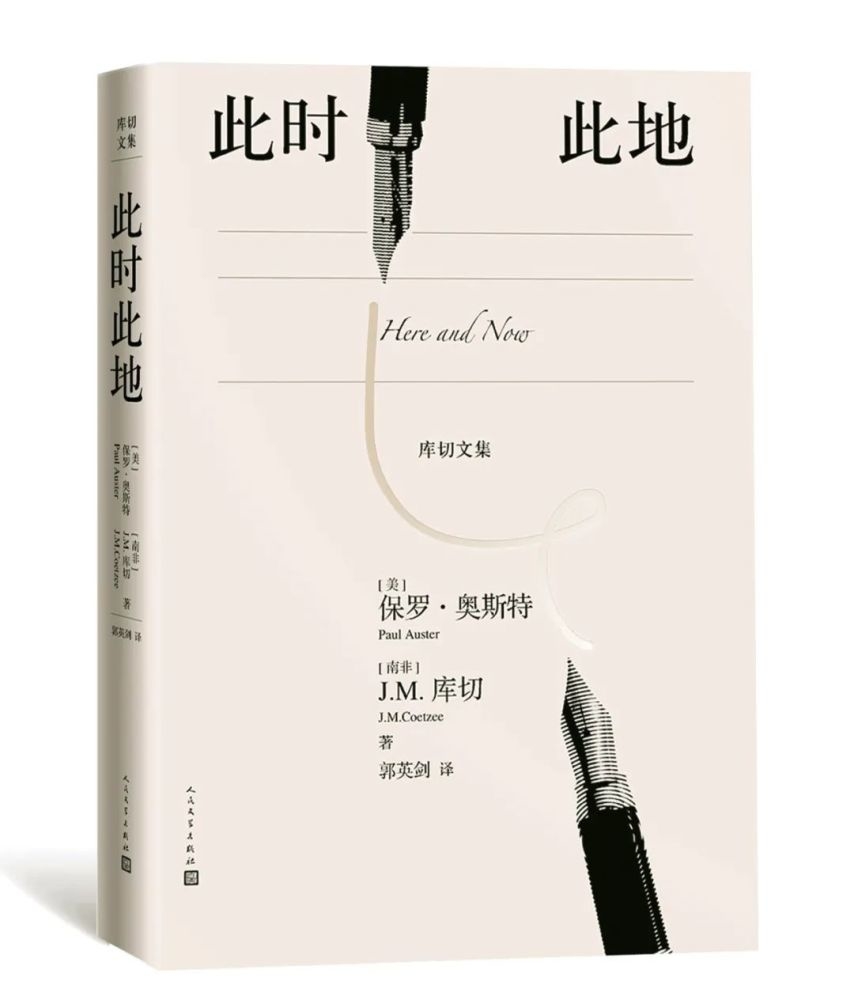

外国文学史上的今天|《此时此地》:保罗·奥斯特与J.M.库切的聊天记录

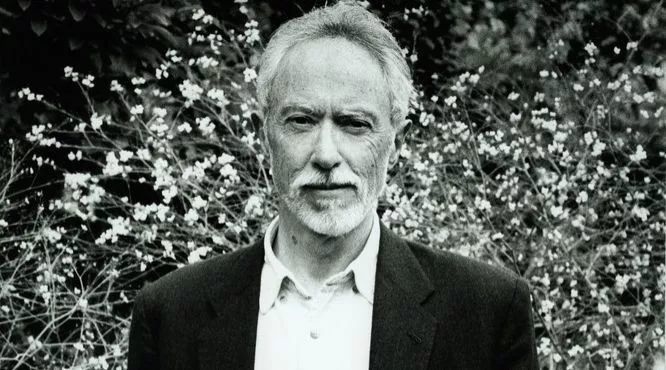

保罗·奥斯特于1947年2月3日出生于美国新泽西州的纽渥克市,从哥伦比亚大学毕业后曾在法国生活数年。奥斯特有着多重文化身份,包括小说家、诗人、剧作家、译者、电影导演等,当然他最为人所知的成就还是极为当代极具创新性的小说作品,如《幻影书》《纽约三部曲》《神谕之夜》《4321》等。

我社出版的《此时此地》是保罗·奥斯特与另一位文学巨匠——诺贝尔文学奖得主J.M.库切三年之间在纸上你来我往的思想交锋记录。两人约好通信三年,讨论此世间的各种话题:友情、人生、文学、艺术、生活、经济危机、战争、体育……无所不包,无所不谈。两人的交流毫无客套之词,在意见不同时各自充分表达了自己的观点,比一般的通信集内容更深,比一般的文化随笔角度更广,读来十分过瘾。

下面我们选择了保罗·奥斯特给库切的一封信,里面谈到了语言、社会、体育、记忆等话题,颇为有趣,可供大家从作品之外的角度来了解奥斯特:

2009年11月13日

亲爱的约翰:

就在我寄出上封信的第二天,我收到了一位朋友的小说英译本的手稿——这是一本厚重如山的著作,比你我任何一个人所写过的作品都要长三四倍。他的翻译是个新人(他上一任翻译退休了),因为我的朋友把这部作品视为他最重要的作品(的确如此),加上他自己的英语不牢靠,所以几个月前,我答应帮他审读一下翻译稿,给他的美国编辑提点建议。到昨天为止,我完成了这项任务——真是一次缓慢而又艰苦的跋涉,看了成千上万的句子,从头到尾都被翻译无数的错误搞得困惑不已,最后才慢慢领悟到(但还未确认)英语不是她的第一语言。那些个错误大部分都是小错误,微不足道——该用“as if”时写成了“like”,该用“he and I”时,写成了“me and him”,把分离不定式、形容词用作副词,及物动词和不及物动词全都混淆在一起用——但这些东西的累积效应会令人心烦,如果就像现在这样的话,那这本书就不宜出版。当然了,错误都会纠正,最后什么问题都不会有了,但在整个的审读过程中,我不断在回想几个月前我们所讨论的有关“母语”的观念问题,想到要掌握一门语言该是多么复杂的一件事情,为了“掌握”一个特殊的习语用法,必须把那么多的条例规则以及条条框框的例外形式全都融入到血液之中才行。一个不足挂齿的差错都会暴露你未能完全有效地理解这个系统的运作方式。一个小小的失误,警钟就开始鸣响。正如我那天的一个亲身经历,我给当地的出租车公司打电话叫车去曼哈顿。我告诉了那位女调度员我的地址,她一定是在电脑上查看了地图,然后问我,是不是在某某街和“休斯顿街”之间(她把后者的大街名读作“休斯顿”,就像是得克萨斯州的那座城市)。凡是居住在纽约的人都知道那个词应该读作“豪斯顿”——于是我立刻问她:“您不是纽约人,对吗?”她说对,事实上她刚搬到纽约来不久。这个事例也让我想起了战争片、间谍片中的某些场景。一个德国人乔装成美国人或是一个美国人打扮成德国人,就因为一个小小的口误——把豪斯顿说成了休斯顿,就会暴露自己的身份,最终被查出乃冒名顶替。接下来出场的就是行刑队了。一大队的人马遭到屠杀。战争失败。多么错综复杂的母语知识,运用起来又是多么微妙!

***

你对人们之于定量的启蒙式狂热与组织化体育发展之间关系的观察很有独创性。我不知道你对棒球了解多少,但如果一个人在美国待过,就一定会对这项运动有所了解,至少不陌生。你可能意识到了,棒球就是一项由数字主宰的运动。每场比赛,每场比赛里的每个动作都立刻会转化成一个统计数字,由于那些统计数字都记录在案,所以今天的一场比赛中的所有动作,都会被放在这项运动完整的历史语境中去解读。不会有美国人记得1927年的美国总统是谁,但是,凡是关注棒球的人都能跟你说得出:1927年是贝比·鲁斯打出了六十个全垒打的年份。为了让你体验一下这种对数字近乎犹太教法典式的痴迷,我给你附上了一页复印件,它取自《棒球百科全书》,该书包括了自从该项运动发明以来所有比赛的参赛选手的职业记录。请注意:帕迪·梅耶斯的整个生涯总共只参加了五场比赛,还都是1911年;而威利·梅斯,那个富有传奇色彩的威利·梅斯啊(一位缺书面记载故事的人),从1951年打到1973年,有两千九百九十二场比赛中出现过他的身影。这些真的都是量化统计。但对外行人来说,这些数据表格看上去毫无意义。

***

你提到说,足球规则形成于19世纪中期。但翻看我在十年前所写的一篇论英式足球与美式足球的文章中,我发现,标准规则早在1801年就引入了——这更靠近18世纪中期以及“量化精神”的诞生,因此,也就让拿破仑是在“伊顿的赛场上”被打败的说法显得更为可信。但关于当今的足球规则,你是对的,那是1863年在剑桥大学制定的。

说到球棒与球这类运动,我偶然发现了有关板球起源的理论:早先是用一个投掷物(石头?球?)去击倒挤奶女工的三腿凳,随着时间的推移,为了使比赛更具挑战性,就引入了棍棒去防止投掷物击中凳子。而凳子的三条腿最终演变成了三柱门。这可信吗?也许吧。

***

你提到了我在《澳大利亚人》上与凯文·拉巴莱斯的访谈。说实话,我一点都不记得跟他说了些什么。我甚至都不记得这些年里跟哪个采访者说了些什么。成百上千次的谈话到最后连一个音节字词都没留下。反倒是那些所谓普通的谈话,跟西丽,跟你,跟所有的亲朋好友的那些谈话,我通常都能回忆起所说的主要内容。难道访谈是一种虚张之事,是一种非正常事件,是一种并非谈话的谈话?甚至在访谈过程中,我都倾向于忘记前面说过的话。脱口而出的词句,接着就永远消失了。是因为要回答下一个问题的压力导致我忘记了前面的话吗?还是因为担心自己说出过什么愚蠢的话而抑制了自己的记忆力?抑或是谈论自我令人感到单调乏味?

去年夏天你在这里的时候,你说自己已经不再接受访谈了。但你过去是否有过某种类似的经历呢——还是说,我是唯一受此特殊的健忘症形式折磨的人?

无论如何,如果我给凯文·拉巴莱斯讲过铅笔的故事的话,那我一定是在谈我八岁时邂逅威利·梅斯的经历。我是不是还顺带着谈到——发生在不到三年前的一件事?如果没有,请告诉我一声,我会在下封信中与你分享一下,因为那个故事奇特而又感人,值得一说。

***

说到记忆,昨天晚上发生的事情让我们俩感到相当震惊。大约二十五年前吧,西丽和我在公共电视频道上看过一部电影,是讲阴暗的1933年大萧条时期的一部喜剧片,主演是克劳黛特·科尔伯特,片名《三角月亮》。我们俩当时都觉得这部片子拍得棒极了,所以在过去的四分之一世纪当中,我们总把它当作失落的宝藏,是那个时期最优秀的影片之一。上周,我发现这部电影发行了DVD版,就订购了一盘——昨天到了。晚饭后,我俩迫不及待地放起来看,但让我们深感失望的是——我们分别一致地感到失望——我们发现,这部影片根本就算不上一部优秀影片,再怎么说都是一部平庸之作。可我们一直以来的评价怎么会出现这样的错误呢?更重要的是,我们俩对基本的情节全都出现了记忆错误——只是方式不同罢了。西丽记得克劳黛特·科尔伯特有三个姐妹,事实上她有三个兄弟。我以为克劳黛特·科尔伯特走出家门找到了一项工作从而拯救了家庭,但事实是,她两周之后就又丢掉了工作。

怎么会这样呢?

我忽然觉得,记忆可能是某种可以探究的东西。或者说,如果记忆是一个巨大无比的主题,那么就探究记忆的欺骗性吧。

致以最热烈的问候!

保罗

人民文学出版社外国文学

shijiewenxue