隋代墓葬出土胡人类型与文化渊源初探

2021-03-12

2021-03-12

隋代墓葬出土胡人类型与文化渊源初探*

杨 瑾

(陕西师范大学历史文化学院)

关键词:隋墓,胡人,胡服,胡汉交融

摘要:隋墓中深目高鼻的胡人形象在随葬品所占比例较小,有武士、仪卫、仆从、马夫、驼夫、僧侣、伎乐等,时间上主要分为前后两期,分布范围主要在关中地区、关东地区和南方地区,造型为深目高鼻,有穿胡服者,有穿汉服者,文化特征复杂而模糊,既反映南北地区胡人类型与文化渊源各不相同的历史事实,也说明隋代大一统文化整合过程在墓葬中的体现,还证明了魏晋南北朝至隋代墓葬胡汉交融现象及其在中外文化交流史上的作用。

截至目前,全国已发现600余座隋代墓葬,其中纪年墓百余座,分布在陕西关中、山西东南、河北西部、河南洛阳和安阳以及湖北、湖南、山东、安徽、四川、江西、福建、辽宁和天津等地[1]。陕西关中已发掘清理隋代墓葬120余座,其中39座为纪年墓,主要分布于隋大兴城郊区,包括南郊少陵原、凤栖原、高阳原,东郊白鹿原,西郊枣园和咸阳洪渎原,潼关税村,凤翔等。关东地区隋代墓葬主要分布在安阳地区,约276 座,其中175座是由前中央研究院历史语言研究所在殷墟小屯村发现[2]。南方地区发现隋代墓葬数10座,河东道地区10座(纪年墓6座)[3]。各地隋代墓葬陪葬品中有大量人物形象,其中有一些深目高鼻的胡人形象[4],尽管数量较少,而且还有一些因相貌特征不明而无法辨识,但它们的出现对于了解隋代胡汉并置现象有着重要意义。学界目前关于隋代墓葬胡人研究尚不充分[5],本文尝试梳理隋代墓葬出土的胡人形象资料,并以此为基础,探析其类型、分布及其在中外文化交流史中的作用。

一、隋代墓葬出土胡人形象的主要类型

从发表的考古资料看,隋代墓葬出土的胡人形象主要有陶(瓷)俑或石俑类及壁画、石刻及陶瓷中图像等两大类,表现的有武士、侍卫、商贾、伎乐、僧侣、仆从、马夫、驼夫等形象。

(一)陶(瓷)与石质胡人俑。分为镇墓俑、仪仗俑、侍仆俑和其他四大类。

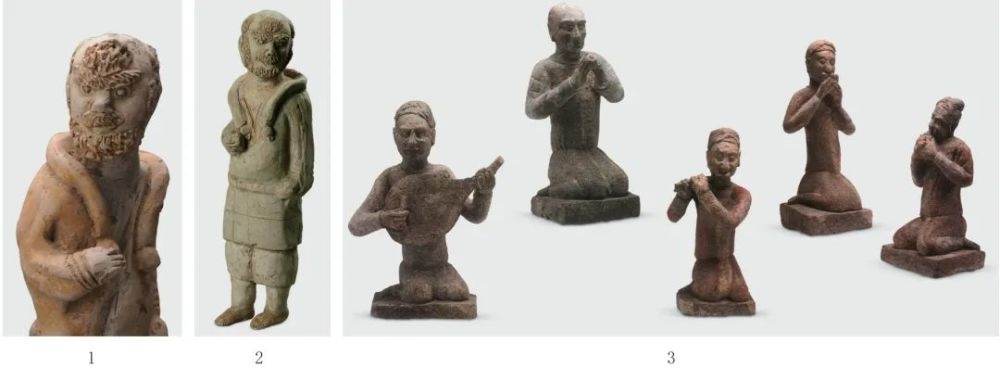

1.陶镇墓俑。包括武士俑和门吏俑,这些俑深目高鼻浓须的特征非常明显,几乎是目前所见隋代墓葬的标准配置,区别在于数量为1或2件(图一,1、2)。因有专论[6],不再赘述。

图一 武士俑

1.潼关税村壁画墓 2.武昌马房山隋墓

图二 兵卒俑

长安高阳原郁久闾可婆头墓胡俑 2.咸阳机场二期M301:6 胡俑3.巩义隋墓胡俑

2.陶仪仗俑。包括骑马仪卫俑、兵卒俑、牵驼俑和牵马俑等。

(1)骑马仪卫俑。主要发现于关中地区高等级墓葬中,如李裕墓出土俑高25厘米、吕思礼墓出土俑高26.6厘米(图三,1)、郁久闾可婆头墓出土俑高21厘米(图三,2、3)等,多穿袒右肩束带及膝袍服,姿势呈动态,似为敲击乐器的军乐仪仗[7],而税村壁画墓(图三,4)、洪庆隋墓则分别出土甲骑具装俑或持扇仪仗骑马俑[8]。

(2)兵卒俑。主要有郁久闾可婆头墓出土俑高16.6厘米(图二,1)、咸阳机场二期M301:6出土俑高16厘米(图二,2)[9]、李裕墓出土俑高18.3厘米与李和墓出土俑高19.7厘米[10]、亳州隋墓出土俑高32厘米、巩义隋墓出土俑高24厘米[11](图二,3)。特征为静立状,双手似握杆状物于胸前,或一手上举于胸前,一手下垂,应为持各种羽仪的仪仗俑。类似胡俑还见于西安三民村隋墓A型风帽俑(M25:16)和B型风帽俑(M25:36)分别高16.3厘米和19.7厘米,姿势为右手与左手上下握于胸前[12]。

图三 骑马仪仗俑

1.长安郭杜吕思礼墓风帽骑马俑 2、3.长安高阳原郁久闾可婆头墓风帽俑4.潼关税村壁画墓甲骑具装俑

图四 牵驼(马)俑

1.安阳桥隋墓胡俑2.武汉周家大湾241 号墓胡俑

(3)牵驼俑和牵马俑。主要有西安姬威墓出土俑高28厘米[13]、安阳桥隋墓出土俑高13.6厘米(图四,1)[14]、山西沁源韩贵和墓出土俑高19厘米[15]、武汉周家大湾241号墓出土俑高37厘米(图四,2)[16]和武昌马房山隋墓出土俑高22~39厘米(4件)[17],类似胡俑也见于河南博物馆和巩义博物馆。这类俑动作幅度较大,似为牛、马、驼夫。从造型上看,似乎与北齐范粹墓出土3件胡俑存在某些文化关联性。

3.侍仆俑。

(1)男吏俑。主要见于武汉周家大湾隋墓出土俑高47~48厘米(图五,1、2)、巩义隋墓和洪庆隋墓等。巩义隋墓胡俑高31.5厘米,双手握拳相叠而立,高髻高鼻,双眉紧锁,怒目圆睁,大嘴,身着宽领、宽袖官服,腰束官带,下着长裤,裤自膝部束为一体,脚穿朝靴(图五,3)。

(2)役夫俑。包括劳作俑、侍奉俑和乐俑等。主要见于太原虞弘墓出土石俑高68厘米(图六,1)[18]、巩义夹津口隋墓出土瓷俑2件,其一高16厘米,头戴胡帽,深目长面,身穿束带翻领袍(图六,2)。其二高24厘米(图六,3),头戴毡帽,深目高鼻,八字胡,身穿束带长袍。两俑皆右手提一单把波斯壶,左手伸于胸前[19]。此类胡俑在武汉马房山隋墓、西安洪庆隋墓、安阳梅园庄隋墓[20]、湖南湘阴隋墓亦有发现[21]。

(3)陶乐舞俑。包括杂耍百戏俑等。主要有安阳张盛墓出土俑高25厘米(图七,1、2)[22]、天水石棺床墓出土石俑高32~33厘米(图七,3)[23]和武汉东湖岳家嘴隋墓小糊涂俑高39.7厘米等[24]。

4.其他。包括胡商俑,如太原斛律徹墓出土骑驼俑高45.5厘米(图八,1、2)[25],胡僧俑如安阳张盛墓出土俑高22厘米,其他俑如合肥西郊隋墓出土戴翻边毡帽胡俑头等[26]。

上述墓葬时间上从隋初至隋末(开皇二年至大业十三年,582年至618年)。以高级贵族墓葬为主,最高为正一品,最低为八品或无品,多为三至五品。关中地区多为一品官员或皇室贵族墓,如陕西三原李和墓、西安郭家滩姬戚墓和潼关税村壁画墓等。关东地区有少量高等级墓葬,多为中下层官吏和一般士人、普通百姓墓葬。各地隋代墓葬出土胡俑数量不一,多者出土5件,少者1件。姿势各不相同,多为站姿(单手或双手半举),还有骑马、骑驼等姿势,手持不同物件。除了武士俑位置固定外,其余胡俑夹杂在众多的陪葬俑群中,并未刻意突出或回避。

图五 男吏俑

1、2.武汉周家大湾隋墓灰陶持剑男吏俑 3.巩义隋墓男吏俑

图六 役夫俑

1.太原虞弘墓石持瓶胡俑 2、3.巩义夹津口隋墓胡俑

图七 乐舞佣

1、2.安阳张盛墓胡俑 3.天水隋墓石伎乐胡俑

图八 骑驼俑

1.太原斛律徹墓胡人骑驼俑 2.细部

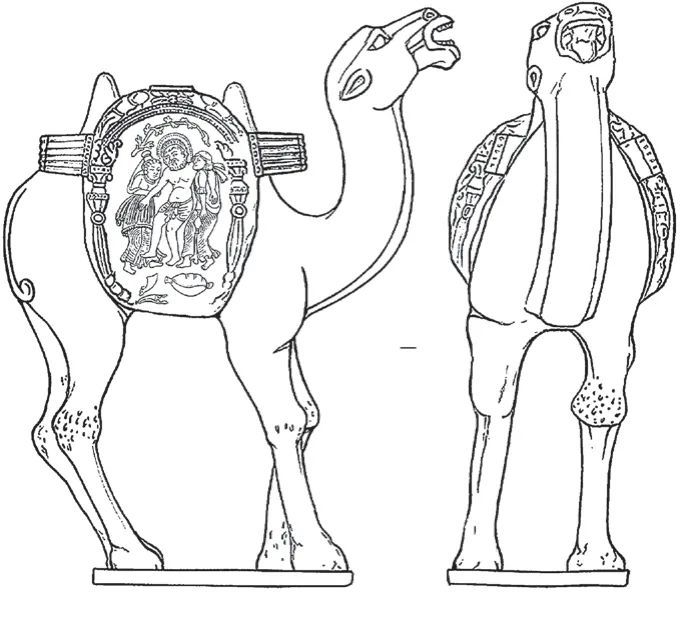

图九 西安茅坡村M21 骆驼驮囊模印胡人图像

图一〇 长安张綝墓骆驼驮囊模印胡人图案

(二)胡人图像。隋代墓葬中的陶质、石刻及壁画等也见胡人图像。前者如太原虞弘墓、三原李和墓等,后者如潼关税村壁画墓[27]、山东英山一号墓[28]、宁夏固原史射勿墓等[29],甚至画像砖上也有类似胡人形象。

1.陶俑图像。主要有西安茅坡村隋墓(图九)[30]、长安隋张綝夫妇合葬墓(图一〇)[31]、咸阳北杜M11出土骆驼驮囊及国外博物馆收藏的可能出自西安周边地区的骆驼俑驼囊皆模印胡人图像(一主二从式人物图案),参考葛承雍等观点[32]。

图一一 长安高阳原郁久闾可婆头墓石门扉胡人武士

1.左门扉 2.右门扉

2.石刻图像。包括石门、石椁、石棺床等,如虞弘墓石棺床外壁浮雕图像中有各类胡人形象,均为深目高鼻,黑发浓须,身穿圆领系带袍服,脚蹬靴[33]。内容涉及神话、祆教、宴饮、乐舞、狩猎、酿 酒、 家 居、 旅行、会见等,因学界多有研究,不再赘述。李和墓石墓门两侧和石椁东西侧、前挡板两侧皆刻深目高鼻,双手握剑于胸前的胡人武士形象,左、右帮挡板分别有4位浓须胡人仪卫形象,门柱两侧各有一位深目高鼻,卷发,圆形头光的守护神(戴项圈,耳坠,身披长飘带,站于覆莲座上)[34]。长安高阳原隋郁久闾可婆头墓石门扉各刻高鼻胡人守卫武士图像(图一一,1、2)[35],这类胡人多为身份较高的守卫或护卫。

(三)壁画图像。主要为胡人武士、仪卫和马夫等。如史射勿墓(大业六年,610年)墓道东壁、西壁各3幅胡人侍卫图像,皆深目高鼻,有须髯,头戴冠,身穿宽袖交领长袍,下穿宽口裤,脚蹬靴,手握或持刀。税村壁画墓仪卫中有深目高鼻的胡人武士形象(图一二)[36]。山东嘉祥徐敏行墓(开皇四年,584)壁画中夹杂着胡人或穿翻领胡服者,如仪卫和牵马人等[37]。

二、隋代墓葬出土胡人形象的主要特征

隋代墓葬出土胡俑、石刻和壁画中的胡人图像皆为隋代多元文化并置下墓葬系统的构成元素,旨在模拟、复原、再现、重构、纪念与颂扬墓主人生前生活。这些胡人形象在各自职能体系中履行着继续守卫与服务主人灵魂的职责,特别是胡人武士形象具有更强烈的护卫作用。帕特丽夏认为,“守卫逝者灵魂的武士已由秦汉时期汉人形象变为胡人形象,这种变化意味着给予镇墓俑超凡的防御抵抗力量。隋代墓葬流行胡人形象的镇墓俑也证实了与西方越来愈多的交往,及其明显可见的对其他非中国风格装饰母题的借鉴与吸收。”[38]上述胡人形象具有体貌的差异性、服饰和身份的多样性等特征。

(一)体貌特征。皆为深目高鼻,最大者高68厘米,最小者高13.6厘米,普遍在20~50厘米之间,大小与同墓其他俑类总体一致,制作水平与墓葬等级有关。体型大多纤瘦,有的有浓须,表情生动,表现出年龄差别(老年、青壮年或少年),基本上手持物件,显示出功能特征,似乎与种族特征并无太大关系,差别在于服饰。

(二)服装样式。有胡服胡帽、汉服胡帽、胡服汉帽、汉服汉巾等不同组合,每个组合中又有细部差异,还有区域性差异,总体上似无规律可循。

图一二 潼关税村壁画墓东壁胡人侍卫

1.头饰。有束巾、戴冠(小冠、笼冠)、戴风帽、戴幞头(分前后脚打结式与前端隆起式)、无帽或冠。(1)束巾。主要见于安阳5座隋代墓葬出土的13件胡俑、殷墟M201:57胡俑和梅元庄隋代墓葬出土的23件胡俑。(2)头冠。分两种:一种尖顶胡帽。主要见于巩义夹津口隋代墓葬0418瓷俑和武汉市郊周家大湾241号隋代墓葬3件胡人俑。另一种平顶帷帽。主要见于安阳梅园庄隋代墓葬39号和44号胡人俑。(3)圆顶形胡帽。主要见于武汉马房山隋代墓葬2件胡俑、岳家嘴隋代墓葬3件胡俑和太原虞弘墓2件石质胡人抱瓶俑。(4)无帽。如安阳张盛墓出土2件胡俑满头黄色卷发。

2.服饰。隋代墓葬出土胡人形象多穿系带袍服,领式、穿着方式和长短不一,皆与阔口裤子(有的在膝部系带)、靴子或鞋或履搭配。分为3类。

(1)左衽翻领袍服。分为3种。

a.三角形翻领系带袍服。如李和墓、巩义和安阳隋代墓葬出土胡俑穿及膝胡服,而姬威墓和张盛墓胡俑穿短款翻领胡服,武汉周家大湾241号隋代墓葬胡俑既有右肩袒露,左肩穿翻领胡服,也有穿短款左衽翻领胡服。

b.小立领开襟袍服。分左衽系带式和外披式。前者见李裕墓、鹿善墓M301:7、张綝墓Cc型风帽俑(M1:100)、三爻村隋墓A型风帽俑(M25:16)、洪庆隋墓B型风帽俑(M6:51、M7:85)等。后者如税村壁画墓军卒俑和风帽俑。有趣的是巩义夹津口隋代墓葬女侍俑也穿同款服饰,但袒露胸部。

c.厚立领开襟袍服。如鹿善夫妇墓风帽俑A型(M301:6)、李裕墓风帽俑(M38:65)。武汉岳家嘴隋代墓葬胡俑也穿类似服饰,但为系带短款露胸装,应属地方变异形式。

(2)圆领袍服。如西安洪庆村隋代墓葬小帽胡俑、梅元庄隋代墓葬胡俑、郁久闾可婆头墓胡俑、太原虞弘墓胡俑和太原斛律徹墓2件骑驼胡俑。有的袒露左肩,作牵马或奏乐状。

(3)交领袍服。如吕思礼墓M15胡俑(外套窄袖短襦)、安阳小屯村南地M103墓胡俑、湘阴隋代墓葬老年胡俑、安阳隋代墓葬M406胡俑、安阳M201:57胡俑和梅元庄隋代墓葬胡俑等,有的头戴帷帽形冠,有的软巾束发。此外,还有一些奇特的服饰,如吕思礼墓M16胡俑内穿圆领窄袖衫、外套宽袖斜襟露肩及膝长袍,武汉东湖岳家嘴隋代墓葬胡俑左肩搭带、右肩裸露,有的甚至赤裸上身。

三、隋代墓葬出土胡人形象的文化渊源

从文化渊源上看,隋代墓葬出土的胡人俑像在整体上表现较为统一,也有不同时间和地域的区别,还有一些来自西方的文化元素。

(一)北朝渊源。就陶俑而言,关中隋代墓葬出土的胡人形象在造型、服饰和制作等方面带有北周和北齐的影响。杨泓认为,“隋朝初年俑群中这种北周、北齐风格的造型明显地混杂在一起的现象,到大业年间就不多见了,逐渐萌发出隋俑自己的造型风格。”[39]张全民以仁寿(601~604年)年间为界,把隋代墓葬陶俑样式和制作工艺分为前后两期。他认为,“开皇二年(582年)李和墓中已出现北周样式与北齐样式相掺杂的情况,但总体来说,开皇初年陶俑多为纯粹的北周样式,只是偶有新引进的北齐样式。直至开皇中期,北周和北齐两种样式并行的情况开始多见。进入开皇末期和仁寿年间,北周样式基本淡出,为北齐样式所替代。”“关中地区隋代俑群迅即效仿东魏、北齐样式,进而取代西魏、北周的传统样式,表现出融汇统一的趋势,并在此基础上发展出一些新样式,同时战国以来传统的木俑工艺得以恢复光大,形成隋朝崭新的风格特征。”[40]原因在于“大批隋人曾生活于前朝,隋代尤其是隋代前期的墓葬艺术品,其风格在很大程度上仍然受前朝的影响”[41]。而河南、山西、山东、河北等省隋代墓葬所出胡俑依旧延续了北齐样式,并有所发展[42]。洛阳周围隋代墓葬所见胡俑带有明显的北魏遗韵,因为洛阳成为北魏首都后曾出现一个胡俑随葬的小高潮。

(二)南方渊源。南方与北方隋代墓葬所见胡人形象并非出自一源,应属不同文化与种族系统,除了部分胡人沿着陆路自北向南流动外,还有一部分沿着海路自南而北迁移。因此,湖北、安徽合肥隋墓胡俑除了受北齐样式影响外,还有明显的地方文化特色、长江中游从东吴至两晋南朝墓葬胡俑的影响以及海上丝路文化的影响[43]。南北交界地带具有混合型文化特征,如安徽合肥隋代墓葬中可见北方和南方文化因素并存的现象。

(三)西方渊源。隋代墓葬出土胡人形象带有一些明显的西方元素。林梅村认为这些西方元素主要涉及印欧语系的西胡(月氏、塞人、粟特、羯胡)、波斯、吐火罗、月氏、天竺、拂菻等[44],可谓“胡风国俗,杂相揉乱”[45]。因此,隋代墓葬出土胡人形象的文化渊源呈现出多元化特征,特别是融合中亚、西亚和南亚等诸多地区的文化元素,如波斯和佛教等图像元素的国际艺术风格。科罗威尔(William G. Crowell)认为,“隋唐墓葬镇墓武士俑也有复杂的西方渊源,希腊神话中卫士或保护者赫拉克勒斯在希腊化时期进入佛教造像中(金刚手菩萨、力士、乾达婆等),并随着佛教东传作为佛或菩萨周围的护卫者出现在新疆(克孜尔、吐鲁番)、甘肃(敦煌莫高石窟、榆林窟、麦积山石窟)等地雕塑、绘画、壁画中,作为镇墓武士俑出现在隋唐时期墓葬中(赫拉克勒斯的木棒和狮皮帽经过长时段和远距离的传播过程中地方化为虎皮帽和刀剑类兵器)。”[46]此外,山西、河南隋代墓葬还发现一些佛教胡僧形象,也说明与广大佛教地区的联系[47]。

总之,隋代墓葬出土的胡人形象总体上表现出胡汉长期交融过程中的隋代范式,是按照隋朝的政权建设而逐渐整合发展为新的墓葬规范。然而,因隋朝短暂,胡汉并序新特征尚未在隋墓中构建起诠释统一王朝的话语体系和展示标准,但这一切似乎预示着唐代胡汉交融盛世的到来。

[1] a.刘呆运.关中地区隋代墓地分布研究[J].考古与文物,2015(5).b.张全民.略论关中地区隋墓陶俑的演变[J].文物,2018(1).c.权奎山.中国南方隋唐墓的分区分期[J].考古学报,1992(2).

[2]a.周伟,彭晓丹.河南安阳地区隋墓的发现与研究简述[N].中国文物报,2013-09-13.b.河南省文物考古研究所.河南安阳固岸墓地考古发掘收获[J].华夏考古,2009(3).

[3] a.石文嘉.隋代墓葬的考古学研究[D].天津:南开大学博士学位论文,2014.b.赵海燕.关中隋墓分期的初步研究[D].西北大学硕士论文,2013.

[4] 本文采用广义的胡人概念,指深目高鼻多须,体貌迥异于主流人口的外来人士,即与汉人毗邻而居的北方民族和西域各族,以及更西边的中亚人、西亚人,乃至欧洲人。

[5] 张嵩.中原地区隋墓源流研究[D].郑州:郑州大学硕士论文,2015.文中对河南7座墓葬出土的18件胡俑进行分型。

[6] 朱浒.魏晋南北朝胡俑的图像学研究[J].艺术探索,2017(1).

[7] a.陕西省考古研究院.西安南郊隋李裕墓发掘简报[J].文物,2009(7).b.陕西省考古研究所.隋吕思礼夫妇墓清理简报[J].考古与文物,2004(6).c.陕西省考古研究院.长安高阳原隋郁久闾可婆头墓发掘简报[J].文博,2014(3).

[8] a.陕西省考古研究院.陕西潼关隋代壁画墓发掘简报[J].文物,2008(5).b.陕西省考古研究所.西安洪庆北朝、隋家族迁葬墓地[J].文物,2005(10).

[9]刘呆运.鹿善墓地研究[J].考古与文物,2013(4).

[10] a.马艳茹.亳州隋墓陶俑[J].文物世界,2012(3).b.陕西省文物管理委员会.陕西三原县双盛村隋李和墓清理简报[J].文物,1966(1).

[11] 巩义市博物馆.河南巩义市夹津口隋墓清理简报[J].华夏考古,2005(4).

[12] 陕西省考古研究院.西安西郊三民村隋代墓葬发掘简报[J].考古与文物,2015(5).

[13] 陕西省文物管理委员会.西安郭家滩姬威墓清理简报[J].文物,1959(8).

[14] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳隋墓发掘报告[J].考古学报,1981(3).

[15] 郎保利,杨林中.山西沁源隋代韩贵和墓[J].文物,2003(8).

[16] 湖北省文物管理委员会.武汉市郊周家大湾241号隋墓清理简报[J].考古通讯,1957(6).

[17] 武汉市博物馆.湖北武昌马房山隋墓清理简报[J].考古,1994(11).

[18] 山西省考古研究所,太原市考古研究所,太原市晋源区文物旅游局.太原隋代虞弘墓清理简报[J].文物,2001(1).

[19] 巩义市博物馆.河南巩义市夹津口隋墓清理简报[J].华夏考古,2005(4).

[20] 安阳市文物工作队.河南安阳市两座隋墓发掘报告[J].考古,1992(1).

[21]熊传新.湖南湘阴县隋大业六年墓[J].文物,1981(4).

[22] 考古研究所安阳发掘队.安阳隋张盛墓发掘记[J].考古,1959(10).

[23] 张卉英.天水市发现隋唐屏风石棺床墓[J].考古,1992(1).

[24] 武汉市文物管理处.武汉市东湖岳家嘴隋墓发掘简报[J].考古,1983(9).

[25] 山西省考古研究所,太原市文物管理委员会,太原斛律徹墓清理简报[J].文物,1992(10).

[26]安徽省展览、博物馆.合肥西郊隋墓[J].考古,1976(2).

[27]同[8]a.

[28] 山东省博物馆.山东嘉祥英山一号隋墓清理简报—隋代墓室壁画的首次发现[J].文物,1981(4).

[29] 宁夏考古研究所,固原博物馆.宁夏固原隋史射勿墓发掘简报[J].文物,1992(10).

[30] 陕西省考古研究院.陕西西安市长安区茅坡村M21发掘简报[J].考古与文物,2018(1).

[31] 西安市文物保护考古研究院.西安长安区隋张綝夫妇合葬墓发掘简报[J].文物,2018(1).

[32] a.葛承雍.“醉拂菻”:希腊酒神在中国——西安隋墓出土驼囊外来神话造型艺术研究[J].文物,2018(1).b.李雨生,孙武站.西安茅坡村隋墓出土骆驼俑驮囊模印图像初论[J].考古与文物,2018(3).

[33]同[18].

[34]同[10].

[35]同[7]c.

[36]同[8]a.

[37]同[28].

[38] Patricia Eichenbaum Karetzky,The Engraved Designs on the Late Sixth Century Sarcophagus of Li Ho[J].Artibus Asiae, Vol. 47, No. 2 (1986).

[39] 杨泓.北朝陶俑的源流、演变及其影响[C]//中国考古学研究—夏鼐先生考古五十年纪念论文集.北京:文物出版社,1988:274-275.

[40]同[1]b.

[41] 张庆捷.北朝隋唐的胡商俑、胡商图与胡商文书[C]//荣新江,李孝聪主编.中外关系史:新史料与新问题.北京:科学出版社,2004:173—203.

[42]同[1]b.

[43]同[6].

[44] 林梅村.松漠之间——考古新发现所见中外文化交流[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2007:167.

[45] 萧子显.南齐书:魏虏传(卷五七)[M].北京:中华书局,1972:983.

[46] I-Tien Hsing,William G. Crowell,Heracles in the East:The Diffusion and Transformation of His Image in the Arts of Central Asia, India, and Medieval China[J].Asia Major,, Vol. 18, No. 2 (2005).

[47] a.同[6].b.申文喜.略论安阳隋墓出土的瓷俑[J].安阳师范学院学报,2011(3).

*本文为国家社科基金一般项目“隋代墓葬中的外来元素与中西文化交融研究”(编号:19BKG029)阶段成果。

转载自 《考古与文物》 2019年第6期