赵汀阳:历史观——一种文化还是一种知识?

2021-03-17

2021-03-17

文 / 赵汀阳

历史与共同记忆

或有人对远方不感兴趣,但少有人对历史不感兴趣,也少有人对未来不感兴趣。这似乎意味着,在人类意识里,时间概念的影响力强于空间概念。对此可以有一个存在论的解释:时间与存在有着最高的相关度,以至于唯有时间性能够显示存在之所以确实存在,因此,时间性几乎等于存在性。

不过,对存在自有不同理解,按照“巴门尼德—柏拉图”传统,时间性的存在被认为是俗世的存在,或者是非本真的存在,而纯粹的或绝对的本真存在是无变化的因而也是超时间的。

可是有个问题:即使绝对存在不是虚构,也是无从了解的;即使能够在纯粹概念上去理解它,既然它与事实的时间性无关,也就与生死和命运问题无关,而人们之所以关心存在,实际上关心的是存在的时间性。如果存在与时间性无关,也就与人无关了。关于纯粹存在(being)的概念仅仅是概念,而关于变在(becoming)的事迹才是关于时间性的故事。

宗教和历史都讲述了存在之变在(being in becoming)的时间事迹,但关于存在之变在的两种时间故事之间却有着一种紧张关系。宗教往往指向一个历史的终结,而历史却不愿意终结而倾向于无限性,或者是永远变化的运动(比如中国历史观的想象),或者是一种无限循环(比如希腊历史观的想象)。宗教所建立的历史观预设了历史的终结,这意味着一种终极解释,也是宗教的吸引力之所在。

人怕劳动,但更怕思想,因此乐闻最后答案,以便可以停止苦苦的思索。可是,终极答案只是一个信念,却无从得见,永远尚未来临,也就难以有效地解释我们生活于其中的世界和历史。因此,对于没有耐心等待永不来临的戈多的人们,历史终究只能历史地解释,就是说,历史必须在历史中解释自身。

如果历史不可能为自身提供任何终极答案,那么,历史就总是能够不同地理解和解释,于是陷人于无解的不确定性之中,因此历史不可能成为一种真正的知识。那么,我们为什么对历史感兴趣?历史为什么会使人乐于思想或勇于思想?我们在历史中到底在寻找什么?这些问题似乎也可以不同地理解。

从人们最直接的兴趣来看,历史叙述的是一个共同体值得追忆的事情。在这个意义上,历史叙事建构了共同体经验和共同体记忆,是一个特定共同体的生命事迹,既包括辉煌成就也包括教训和苦难,更准确地说,是在苦难和辉煌中的生长方式。

既然历史不是一种严格的知识,那么历史就是包含创造性的叙事,正是历史叙事创造了共同体记忆和共同体经验,使历史成为文化传统自身复制的一种形式,它给每一代人解释了“我们”从哪里来、是什么样的、做过什么伟大事迹或做过哪些愚蠢的事情,它塑造了可以共同分享的经验、一致默会的忠告、不言而喻的共同情感和作为共同话题的记忆,总之,历史是承载着可以共同分享的精神故事,而这些故事又成为解释现实生活具有何种意义的精神传统。

正是通过历史,一个共同体才得以确认其文化身份,而历史所构造的文化身份是一个共同体(国家或民族)的精神支柱,龚自珍深刻意识到这一点:“灭人之国,必先去其史;隳人之枋,败人之纲纪,必先去其史;绝人之材,湮塞人之教,必先去其史;夷人之祖宗,必先去其史。”

历史对文化身份或共享精神的建构不是一个知识论问题,而是一个存在论的问题,就是说,不是通过主体的纯粹思想(cogito,我思),而是通过主体的行为(facio,我行)去定义一种存在的身份和意义。“我思”只能证明“我在”,却不能证明“我是什么”或“我如何在”。

纯粹思想没有故事,没有事迹,纯粹思想是无历史的或者是超历史的,只能证明概念性的、无变化的存在本身(being qua being),因此,要理解变化中的实际存在(existence),就只能通过其所为去理解,我是什么只能在我做什么之中被定义、描述和解释。

因此,我们有理由说,如果一种存在具有历史性和未来性,那么,关于这种存在的叙事就必须基于“行”而不是“思”,其背后的奠基性哲学原则只能是“我行故我在”(facio ergo sum),而不是“我思故我在”(cogito ergo sum)。

虽然历史叙事超越了知识论问题,但并不是说,历史无关真相,而是说,真相、假象以及想象都一起服从某种精神追求而一起建构了历史,建构了某个国家和民族需要自我肯定的形象、经验、忠告、情感和记忆。在这个意义上,历史不是一种知识,而是一种含有知识的文化。

历史叙事试图揭示的“真理”既不是逻辑的也不是科学的,因为它表达的不是客观必然性,而是关于人与人、人与事之间互动的可能性,它涉及人类命运的秘密,一种与不确定变化有关的秘密,一种连接着过去与未来的秘密,就像司马迁所说的,是关于“天人之际”和“古今之变”的秘密。

在严格意义上说,不确定性或未来性是不可知的,历史学家不可能从已知的事实推论未来的未定之事,甚至,已知事实对于未来具有何种意义,也无法预知。

因此,历史试图发现的“存在之道”并非必然之路,而是在天时、地利、人和的语境中的一种动态函数关系,其中当然有一些千古皆同的“常数”,比如说,几乎从无变化的人性和欲望,以及一些理性的行为模式,但由于诸多变量无法预料,因此,历史总是具有创造性的故事,而不是一个注定的过程。

在古希腊的知识体系里,历史也被认为不是一种真正的知识。在希腊人看来,万物之理(logos)以及思想之理(logic)属于哲人,而历史属于歌者,这与希腊人对永恒、普遍性和必然性的偏爱有关:永恒不变意味着不会时过境迁而失效,所以才是真理,而偶然的历史故事在永恒面前总是渺小的,至多能够说明特定的事情和情形而不能普遍解释所有事情,因此只有特定的意义。

希腊人对永恒和普遍必然性的知识兴趣可以解释,为什么全才的亚里士多德写作了当时几乎所有门类的知识,唯独没有重视历史的知识,就像亚里士多德所说的:“已经发生的事情用不着考虑,需要考虑的是将要发生和可能发生的事情”。看来亚里士多德不大相信“前车之鉴”之类的想法。后来,休谟关于从以往之事推论不出未来之事的强大论证进一步否定了以往知来的必然性。

既然历史学家不可能知道必然规律,不可能知道未来,为什么我们坚信历史的重要性?问题的关键在于,重要的未必都是知识。尽管历史供给人们的不是一种必然知识,却是一种有意义的“消息”。什么样的消息如此重要?消息并不是告知必然性,而是提示了可能性。必然性是唯一答案,超越了历史性,但是在缺乏必然性的地方,可能性就是最重要的消息,它留出希望的余地,有希望的地方才能够创造历史,才能创造意义。

有一点不能忘记:必然性正是意义的终结,而可能性才是意义的基础,没有可能性就不再有任何意义,因此,可能性所留出的“余地”就是一种生命或文明的最重要问题。

如果说,以概念作为对象的“我思”寻找并发现必然性,那么,“我行”的问题却通向可能性所构成的未来。所谓“我行”,就是将某种可能性化为事实的行动。做过的事情对于将做什么有什么教益、忠告或者指引?过去与未来有什么相关意义?存在的过去时对于存在的将来时有什么联系?这些都意味着行动的当代性,而当代性蕴含着未来性,我行的每一步都是变化的临界点,都是对过去的告别,但是,我行的每一步虽然是告别却不是遗忘,否则,任何行动就都无法建立意义和价值。

因此,我行的未来性既是告别过去,同时也必须是在捍卫历史,否则就只是无意义的运动而不是行动。这也许就是历史消息的谜底:可能性意味未来性,而未来必须延续历史的意义才能具有意义。就是说,未来性必须同时是延续性才能够创造意义。这不是知识,而是文化,甚至可以说是一种信仰。

大事与大义

如前所述,历史叙述的是需要铭记的大事,而大事蕴含大义(也就是重要消息)。可是,什么是大事?又是一个问题。顾名思义,大事就是那些创造了历史的事情,先秦古人称之为值得“述”之“作”,而希罗多德的朴实而中肯的说法是,历史记述“值得赞叹的丰功伟绩”。

但这样说似乎是同义反复。司马迁则采取了另一个可能更清楚的角度,他从历史“不写什么”去理解历史:“非天下所以存亡,故不著。”后世的顾栋高也采取类似角度:“凡褒贬无关于天下之大,故不书。”方苞的概括最为简练:“《春秋》之义,常事不书。”这些都是在逻辑上等价的真知灼见。关乎天下兴衰之事就是大事,这一点在概念上似乎是清楚了,但仍然不足以具体确定哪些事情在真正决定兴衰。

社会突变当然是最为显眼的大事,比如建国立法、制度革命或者生死之战,但并不能因此仅仅专注于显眼事件而以为那些相对缓慢的变化不是决定兴衰的大事,其实,一些悄悄的渐变有可能是更为深刻而深远的变化。马克思或者布罗代尔都会认为经济、技术和社会生活的渐变是更深刻的大事,尤其以“长时段”尺度去观察历史变迁,就可以看出渐变之意味深长,其重大意义可能经过数十年或数百年才得以一目了然。

以《春秋》和《史记》为范本的中国史学传统甚至更早地意识到了长时段的历史尺度,司马迁所谓“通古今之变”已明示此意:古今在“通”之中方显出其连贯的意义。顾栋高通过读《春秋》的经验也发现,历史大事往往需要经历很长时间之后才“结案”,因此说:“看《春秋》眼光须极远,近者十年数十年,远者通二百四十二年。”

时至今日,人类生活环环相扣,越来越难以断定何种变化才是最为深远的大事。政治、经济、宗教、金融、战争、技术、能源、粮食、气候甚至话语,都同样有可能在某些关键时刻,所谓天时,成为决定命运的大事。何种事情能够成为历史中的大事,取决于何时何地之何事最具活力和后劲,最有可能成为牵动万事的启动点,或者反过来,取决于何时何地之何事最为脆弱而难以维持事态之均衡,因此最有可能成为连锁反应的爆发点。

但是,人们难有先见之明而不乏事后诸葛亮,许多最具深远影响的大事的“历史意义”往往是在事后很久才被重新发现的。事实上人们总在事后不断重新发现历史,不断修改历史解释,甚至在数百年后还在给出颠覆性的全新解释,以至于几乎永无定论,古史常新。

比如说,现代已历数百年,而今正在被全球化带入一个新时代,关于现代性的起源、本质和意义却还在反思和讨论中。比如,数十年来人们对现代性的起源解释就一直不断翻新,越追越远。沃格林发现了现代性的神学根源,特别是遥远的灵知主义根源;麦克法兰则以古代生活的细节材料试图证明,英国早在11世纪就已经是个人主义社会了,因此英国的现代性远远早于文艺复兴、工业革命、启蒙运动、市场资本主义、殖民主义、新教伦理以及民族国家;吉莱斯皮则试图说明现代性的深度思想根源来自中世纪“唯名论革命”这样一个宗教内部的反思运动。如此等等。

不断照此加以历史反思和追认,或许,将来耶稣会被追认为现代的第一人。“追认”的方式不仅能够将历史的线索伸延至遥远的过去,从而建立历史的超长连续性,而且,对历史线索的追认在某种程度上是在重新建构历史。这绝不是说历史事实是虚构的,而是说,历史事实的意义并非一种直接给予的一时经验,而是在长时间中不断生长而不断展开的连续经验,就是说,前事的意义是在后事中不断展现的一个生长过程,是一个经验的不断再经验过程,因此,历史在后人的意向性中成为一种“现象学的”事实。

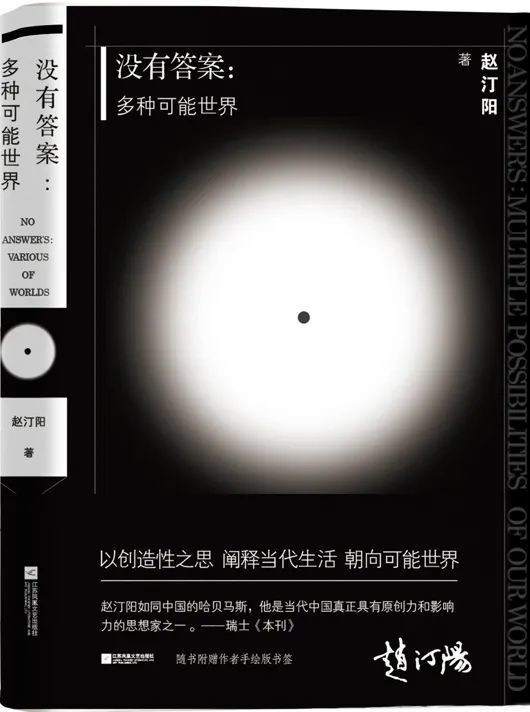

(本文节选自赵汀阳所著《没有答案:多种可能世界》,由江苏凤凰文艺出版社授权发布。)

华文好书选读

《没有答案:多种可能世界》

赵汀阳

江苏凤凰文艺出版社

2020年6月

当代生活是急迫的,许多紧要问题仍无可靠的答案,它首先急迫于思,思的急迫还在于:可能世界,也离不开思的筹划。

在天下体系的整体思路下,赵汀阳先生在本书中颠覆了旧有形而上学的思的方式,他从当代生活发问,反思东西方政治史,充沛地敞开了当代生活的诸种可能,为可能世界创建新的天下体系。具有非同寻常的创造性提示,这是一本具有开启性光照的著作。

华文好书

ID:ihaoshu233