神农神话源于何处的文化记忆?(下)

2021-03-25

2021-03-25

五、湘西北澧阳平原彭头山文化的奇迹

虽然整个长江中下游地区都可以被称为是新石器时代稻作发展地带,但是考古学及古环境研究表明,栽培水稻的生活方式最早产生且根深蒂固的发祥地并没有那么广大,而是以澧阳平原为核心地的彭头山文化地区。在彭头山文化之前,野生稻已进入华南地区初步定居人群的生活中;而彭头山文化晚期以来,稻作聚落多见于洞庭平原,且聚落结构趋向于稳定,遗址出土炭化的早期栽培稻种的概率非常高,并且出现萌芽形态的水田,如田块、田埂和排水沟等。也就是说,虽然人们早于彭头山文化时期就开始利用水稻,但其生活发生转折的关键期却是在彭头山文化时期。只有彭头山文化才是完全放弃狩猎,单纯依靠采集和网捕水中及水边食物维生而完全定居,并致力于稳定地发展稻作农耕的时代,是最早也是迄今所知唯一的案例。

神话故事与考古遗址类似,往往叠压有几个文化层,这些层面包含最早的文化记忆以及在传说过程中增加的后世人的角度和理想,神农传说也不例外。如果考虑此故事最初的文化记忆,它原则上应该溯源至彭头山文化。但是被考古发现的彭头山文化实际的生活方式如何?这个文化的真实面貌与后人眼中的神农“黄金时代”的理想有没有交集?这是关键问题所在。

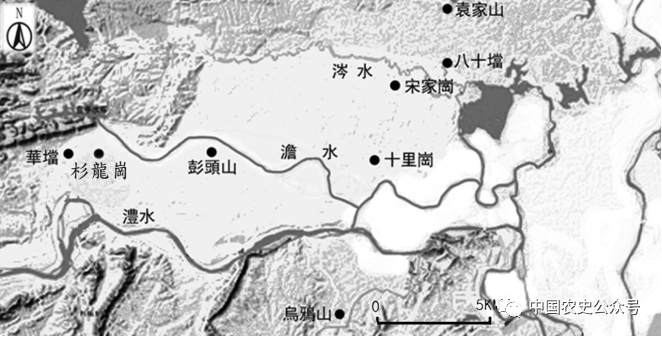

图4澧阳平原:稻作发祥地

(一)从“为罔罟以佃以渔”到“身亲耕”“揉木为耒”“民食五谷”

澧阳平原(图4)“几乎在每一处聚落的附近都有大小不一的河流。临水而居是从彭头山文化时期就已经开始的栖身方式。在澧阳平原的周边,不是没有山前台地,但是在这些台地上很少有新石器时代遗址,说明当时的人们必须选择平原,并在临水的低岗居住,这几乎是平原地区稻作农业社会的唯一栖居模式。”

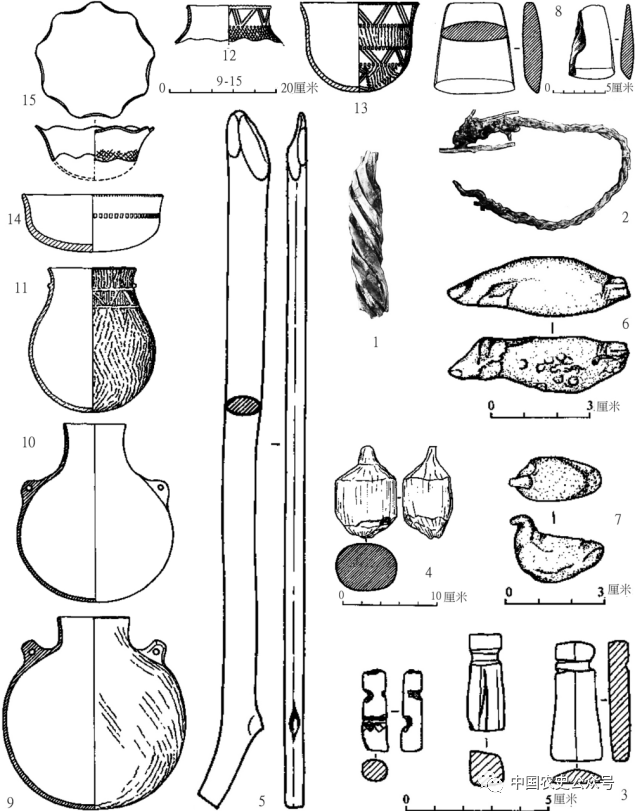

图5 十里岗遗址出土的网坠

实际上,澧阳平原的先民并不是从彭头山文化时期才开始靠近水边活动的。旧石器晚期的乌鸦山文化也起源于小河流高岸边。但在末次冰期时气候干燥,浅水水域少,浅水区动植物也少,所以人们也不能依赖这种食物,乌鸦山文化遗址所在之处,实际上离水系有一点距离,从相对地势20~30米高的位置可以远看河滨之处。乌鸦山文化人来到接近河流的山麓,应该主要是为了能下去喝水,以及身藏山林边缘猎获从林子里面出来喝水的鹿等大型动物,也许偶尔射鸟、在水边找鸟蛋或吃到蛙等靠水生活的小动物,因此乌鸦山文化有较小型的石器。但在末次冰期的气候下,水边资源并不是主要食物来源。其后,在气候转向较为潮湿的时代背景下,十里岗文化人已经比较稳定地在澧阳平原靠水的岗地上活动,甚至开始在小河与湖泊边高出水面3~5米的低岗顶部安排生活据点。十里岗遗址发现大量用来射鸟、剥壳、刮鳞、剖腹鱼蛙等功能的精细石器,这表明在当时人们的食谱中,鸟类和水生动物已经占很大的比例。十里岗遗址没发现鱼镖,但是发现一件网坠(图5)。网鱼是一种比打鱼更稳定、也更发达的渔业作法,也是定居生活的指标。不过,彭头山文化之前的十里岗文化,是否已经开始有部分定居生活以及网鱼作业的问题,还需要等待进一步的发掘研究。

彭头山、八十垱和其他近二十座彭头山文化遗址目前也没有辨识出鱼镖,但好像有一些渔网的部件,如八十垱遗址出土的木器中,有一种被称为“砣形构件”的器物,以形状来说,非常像浮标;以尺寸来说,应该不是钓鱼竿的浮标,而是渔网的浮标;另外,该遗址还出土有绳索(图6:1—4)。所以,他们很可能已发明用藤、麻编织的渔网,或许也用抄网来捕水生动物和水边的鸟。在彭头山文化时代,所有在后来新石器文化中所习见的技术都还没有被发明,所以人们没有学习和模仿的对象,只能原创。就此而言,新石器早期是相当伟大的时代,人类开始大量发明创造,从资源的消耗者转变成工具的发明者。这种时代在后来的文化记忆中,被升华为圣人英雄时代。其中,“结绳而为罔罟以佃以渔”的发明,在文化记忆和文献传记中,被归类为“伏羲教民”之功勋。

除了渔网之外,彭头山文化人也发明了游河与浮水的装置。遗址中虽然没有出土独木舟,但出土了木桨,也出土了不同尺寸的磨制石锛,可以用来制造独木舟或竹木筏子。彭头山文化遗址中出土的水生动物非常多样,有各种鱼骨、龟鳖等,而且除了浅水动物之外,还发现了清水鱼种。这说明,彭头山人已经不仅是在水边芦苇丛里捞鱼,而且会利用浮水工具去到河湖深处捕捞。

图6彭头山文化面貌

1-5.八十垱遗址出土:1竹索;2.麻绳;3.网坠型的石棒;4.浮漂型的木器;5.耒形器(长度92公分);6.彭头山遗址出土的陶鸟(一对);7.八十垱遗址高台建筑祭祀区出土的陶鸟(一对);8-12.彭头山遗址出土:8.石锛;9-10.双耳罐;11—12.印戳纹罐;13.八十垱遗址出土的印纹及刻划纹釜;14.彭头山遗址出土的戳印纹盆;15.八十垱遗址出土的陶钵。

从彭头山、八十垱遗存来看,当时人们既到水边或依靠舟辑采集芡实、菱角和莲子,也到林边采集水果以及其他在地层里很难辨识的菌、果、草、根茎等。彭头山文化人食谱中植物种类特别多,包括豆类和果类,如桃、梅、野生葡萄、黑枣、刺莓等,以及上述水生植物等。可见,长江中游平原地带新石器早期食用植物在食物中的比重很高,且其中既有采集的各种可食的果、根、茎、叶,亦有栽培的水稻。遗址中发现大量稻谷、稻米和其它植物籽实,其中半驯化的水稻比重显然最高(图7)。

在八十垱、杉龙岗等彭头山文化遗址内,炭化稻谷出土于疑似“水稻田”的遗迹中(图8)。这种遗迹似是人工改造利用诸如小溪河道、湖沼边上的低平滩涂地进行稻作的水田,属于稻田技术发展的第一个阶段,即将自然低湿洼地如旧河道、低谷、湖滩等微凹地略加改造而用作稻田,并利用雨水和地下水直接栽培或移栽,将杂草作为草畦加以利用。

图7 杉龙岗遗址在疑似水稻田

图8 八十垱遗址疑似水稻田遗迹遗迹中出土的炭化稻谷

同时我们也可以考虑,人们用溪流底部淤泥种稻,可能需要对微地形进行少量改造以适应水稻生长。彭头山文化遗址在淤泥里发现了一些颇为残缺的木器,其中有一类数量比较多,“材料都采自一种质地较硬的树枝或板材,刃端稍事加工,器身一般为树枝的自然形状,形状不规整。个别经过人工刨磨,形状较规范。该类器并非典型木耒,因其形态与耒近似,并可能具有‘耒’的功用。故暂以‘耒形器’称之。”我们不能肯定地说这些木器一定是什么,但从形状来看,其确有可能用于耕地翻泥。所以这很可能是历史上最早的“耒”,只是其型制上的功能化发展尚处于摸索阶段,远谈不上典型化和规范化(图6:5)。耒形器除可用来翻泥和铲泥外,或许还能用作搬泥的工具,因为需要搬动泥巴以便将田面整平,并整修蓄水的田埂。不过,或许当时还用人踩踏淤泥,或用类似于古埃及的“牛耕方法”,赶牛在泥中奔跑,因此并不需要其他工具。

虽然彭头山文化的稻田技术相当原始,稻种也仍处于驯化过程中,但是呈现出来的社会生活面貌,已经初现农耕社会的特征。就那个时代的标准而言,彭头山文化遗址的规模和文化的成熟度,已处于非常高的水平,而且其稻作经济已达到一定规模。可见,澧阳平原新石器早期的先民,已从定居、采集、水边捕捞的生活方式,快速发展到以农耕为基础的完全定居的生活。

如果用神话的语言表达,这就是神农“身亲耕”和教“民食五谷”的成果,即教人们自己生产其基本的食物。在整个中国历史地图上,除了彭头山文化之外,未见同时期有同类生活的遗迹。前文所引伏羲“结绳而为罔罟,以佃以渔”;神农“斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利”“神农尝百草、水土甘苦”“植于田,食者老而不死”“能殖百谷百蔬”“神农之教曰:‘士有当年而不耕者,则天下或受其饥矣……’”等记录都相当符合彭头山文化的面貌:水中、水边的植物和动物是他们的食物。他们用绳作罔罟以渔,网罗龟鳖虾蟹等水中动物;他们采集水中菱角、芡实和莲子,并揉木为耒以植于稻田。

(二)从“食肉饮血”“衣皮毛”到“男耕而食,妇织而衣”

新石器时代黍作、粟作文化依然以猎获肉食为主,植物性食物的比重低得多,遗址中往往出土很多鹿骨鹿角和猪骨猪獠牙等主要狩猎对象的遗存,人们用兽骨、兽角、兽牙作工具,用兽皮作衣毯。不用说粟作地带,同样从事稻作的长江下游跨湖桥文化和河姆渡文化遗址中,野猪、鹿、牛骨也很多,说明在其食物来源中,猎获的比重依然很高。淮河流域的贾湖人还随葬狗,说明这基本上是猎民文化,不过贾湖人射鸟、渔猎也很发达,从他们将米酒用在丧礼中可知其会酿米酒,由此可见其也从事粗放稻作。在这方面,彭头山文化表现出一种独一无二的现象:这一群在新石器早期开拓澧阳平原的人,以水里与水边植物和动物维生,同时离山林中的狩猎生活愈来愈远。

很明确的证据就是,彭头山文化遗址中几乎没出土大型动物的骨头,同时却发现很多鱼骨以及水边鸟类的碎骨。既然这些细小骨头都能保存下来,那么这说明大型动物骨头不是没有保存下来,而是本来就没有。由此得知,彭头山人不再猎野兽,只是网鱼和捕鸟,鸟类主要是鸡、鸭、鹅等。由于彭头山文化石器中很少有可用作猎器的石器,也没有猎民常用来射鸟的骨镞,而鸟类骨骼却很多;所以或许可以假设,彭头山人不射鸟,而是网鸟,并有可能一步步慢慢开始驯养鸡、鸭、鹅等易驯化的鸟类。

另外,我们从考古遗物观察,彭头山文化遗址中都没有出土骨器。这在整个新石器时代都属于极罕见的情况,遗址中能保存木器,却没有骨器,不仅是骨镞猎器,其他骨器也未见。这显然是因为,彭头山文化人的肉食来源只是那些骨头细碎而不坚固的鸟类、鱼类等动物,这些骨头并不适合用来作工具。所以,彭头山文化是极为罕见的不以狩猎为生活基础的新石器早期文化,其社会放弃了猎获大型野兽,不饮血,不吃大型野兽肉,不穿皮毛。这些人自己管理、创造和生产自己的主要食物。彭头山文化人的这种对于生活方式做出革命性改变的行为,就好比神话中所描述的,人们原来“食肉饮血,衣皮毛;至于神农,以为行虫走兽,难以养民,乃求可食之物,尝百草之实,察酸苦之味,教民食五谷。”这种现象是偶然巧合,还是神农神话真的蕴涵着关于稻作创造者的文化记忆?

另外,既然彭头山人不猎大型野兽,是故他们也没有兽皮衣可穿。同时考虑到彭头山文化遗址还出土了藤索、麻绳和用芦苇编织的席子以及其他编织物,他们很有可能也是最早开始用麻编织衣被的族群。前引之文献中记载神农神话恰好亦有言:“神农之世,男耕而食,妇织而衣。”“神农之教曰:‘士有当年而不耕者,则天下或受其饥矣;女有当年而不绩者,则天下或受其寒矣。’故身亲耕,妻亲绩,所以见致民利也。“”神农之法曰‘:丈夫丁壮不耕,天下有受其饥者,妇人当年不织,天下有受其寒者。’故身亲耕,妻亲织,以为天下先。”当然,手工编织不仅仅只是彭头山文化所独有,其他文化也有,只不过时代较晚,而且其他地区并没有放弃狩猎,所以依然衣用兽皮,并用兽骨作镞等猎器。如半坡、河姆渡等遗址都有人们穿皮毛的遗迹,而基本上不再从事狩猎的彭头山文化,很难得到兽皮,故以植物编织为主。因此,长江中游纺织业的发展快于其他地区,由于其出现时代早,经历时间长,其产量、品质应都超越了同时代其他地区。

长久的历史表明,彭头山人曾经做的这种独特的选择,为自己的后代塑造了稳定生存的基础;在其他半猎半农的新石器文化失传而离开原来生活范围之后,彭头山文化的传承者们依然在长江中游平原致力于发展稻作文明。彭头山文化人全面定居,依靠自己周边水土维生,由此东亚历史上可能最早衍生了“家乡”的观念,也因此有机会使最初的小社会在漫长的历史过程中,不断地扩大和扩展,从当初小社会的“家乡”观念,逐渐拓展、认识和形成为大型社会中的“领土”观念。当然,彭头山文化人并不会了解和考虑那么远的后代关系,他们只是在定居后,开始安排以便让自己定居的“家乡”变得更为方便、安全、稳定和优裕。

(三)全定居的聚落发展及统一的结构

1、四季全定居

从考古资料我们进一步了解这一最早的稻作社会的稳定生活,彭头山人居住的房屋有两种:地面式与半地穴式。笔者认为,这两种房屋适合做季节性用途:在较暖和的半地穴式房屋里过秋冬;但是到了

春夏,雨水增多,同时河流春汛也发大水,地下水位上升,半地穴式房屋潮湿,所以搬到地面式房屋居住。这说明彭头山文化人已经全部定居于稳定而系统的聚落。以八十垱遗址为例,甚至可以考虑聚落里过冬的房屋少于春夏季房,或许是因为冬天时人们密集地生活于室内,以增加屋内的暖和程度。另有干栏式的房屋以及中心位置的高台式建筑。这个聚落的建筑全面满足了完全定居的各种生活需求,这些建筑样式有:近水的干栏式、保暖的半地穴式、一般性的地面式,以及在主要位置做特别保护的高台式。发掘者认为,高台式房屋有特殊作用,可能是用于聚落内共同的祭礼活动。

在澧阳平原两个遗址中,曾经发现过在彭头山文化之前的半地穴式房屋;而彭头山文化之后,因为气候变得更潮湿,特别是从距今约8000年以后水位快速上升,导致彭头山文化的继承者皂市下层文化不能再用半地穴式的房屋,反而在地表上有时候需要堆加土台。因此,他们选择在邻近的岗地重新建聚落,慢慢搬过去,以继续稳定地生活。皂市下层人的食谱、聚落选址与生活方式以及主要技术,都表明他们是彭头山文化人的直接后裔,他们继续发展和提升农耕生活。皂市下层文化遗址多于彭头山文化遗址,是因为安全生活和稳定的食物来源促进了人口增长;另一方面也不排除周围部分猎民模仿和跟着先行者们而选择下山定居,行农渔生活,汇入到皂市下层文化体系之中。依现有资料,彭头山文化的空间局限于约700平方公里的澧阳平原(图4),但接续的皂市下层文化所在地域范围已开拓至接近2万平方公里的洞庭平原。

2、四方与四季

人们来到平原栖居并逐渐依靠农作的生活变化,必然影响到其观念的变化,尤其是空间观念。山间狩猎人群的空间感逶迤曲折,依靠可参照的标定点指南而选择路径;平原的空间宽阔,想掌握平地空间的人们,需要将空间在自己的观念里规律化。将平地的自然空间规律化的方式,便是以日出(东)、日落(西)、日中(正南)、夜中(正北)等四个日常在平原生活所观察的方向,将空间分为“四方”,再分四方为八方。在山地的空间里八方的角度不直,更难有“中央”的概念。因此,四方、八方空间观是生活在平原地区的人,才会出现的观念。八十垱遗址村落布局的规律,已含有四方及中的结构。直至皂市下层文化,中央及八方结构的时空,已可见刻于白陶礼器上,这是后来普遍流行的八角星图的源头。

由于日出、日落只有在春分、秋分时,才直指东、西的方向,而二分的时间恰恰是春秋季节的中心指标,这对依靠农作的人们十分重要。靠耕田稼穑为生的农人,最清楚地了解,春生秋死、终而复始的规律,而这一时间规律离不开方向。因此,平地农民的春夏秋冬、四方八方观念,自然而然地配合有农耕季节的规律性。这就是新形成的农耕族群的时空观念,蕴含着农耕季节的历法基础。

有不少学者认为:“远古的农业民族中,历法尚不发达,人们纪时往往依靠观察各种物候现象,如‘青草返青’、‘江鱼上水’,各种农作物的生长周期等,这时是处在物候历阶段。”这种观感过于低估了早期农民的知识能力。若不掌握预算四时的知识,很难有稳定的农耕生活。以历时观念来说,“以物候纪时”的现象大概符合农耕出现之前的情形。到了农耕文化阶段,人类若不能准确掌握岁时节气,恐怕难以仰赖农业维生。在自然界经常有冬季或早春的临时暖化,草苗出来,但过段时间又冻死的现象。如果仅依靠这种现象观察而耕地,年收的风险大,一定要准确掌握季节的循环,而这只能通过观察天象才可得知。

换言之,农耕历法结构,才是稳定地依靠农耕生活的基础。基于此,早在新石器时代,人们就已发现天象规律与季节循环的相关性。目前也有许多研究,采用天文科学的方法证明,新石器时代的人类已具有掌握天象变化规律的基本能力。尤其是二分二至的历法概念,明显发源自最早的农耕社会。考古资料表明,二分历法源自彭头山稻作文化。这乃符合前引《淮南子》等文献所表达:“神农之治天下也,神不驰于胸中,智不出于四域,怀其仁诚之心。甘雨时降,五谷蕃植,春生夏长,秋收冬藏。月省时考,岁终献功,以时尝谷,祀于明堂。”

当然,我们没办法知道,何以在汉代文献中出现如下认识:“古者包牺、神农制作为历。”或许这种说法完全是依照汉代人自身基本经验和逻辑而猜测复原古事,但这种“复原”符合农耕社会发展的脉络,符合长江中游平原新石器早期以来的稻作文化遗存所反映的事实。彭头山文化晚期、皂市下层文化依靠农耕历法维生,这已毋庸置疑,二分历法雏形则应溯源至更早的彭头山文化早中期。

虽然我们没有非常直接的证据,呈现彭头山文化人如何观察天,但是有几个间接的指标,其中四方、八方结构最明显。另外,彭头山、八十垱聚落中心和高台建筑区都发现一对陶质小鸟,形状像鸭子(图6:6-7)。长江中游平原早期农民崇拜一对小鸭之类的鸟,而不是强大的鸷鸟。这一现象不仅显示了长江中游平原地区居民的崇拜对象是在天空,而且更直接表达了对候鸟所代表的季节周期更替的崇拜。这一形象后来经过高庙文化人的传播,成为双头鸟形象而出现在长江地带广大范围内。鉴于此问题涉及广大时空范围内精神文化复杂的演化过程,笔者拟于日后专门讨论。至于双头鸟形象的原初本义,应是二分季节的鸟神,属于农耕历法的关键礼器。这些鸟型礼器指涉某种形式的崇拜天的活动,可能由表达季节的候鸟(可能是鸭子)取象而造型。古人崇拜天同时包含有“祭时”的意思:求春生、求秋收。

彭头山文化社会明显有精神文化活动,并制造礼器。其中一种是带镂孔纹、刻纹、压印纹的陶祖礼器。这些陶器将本土与社会祖先合为一套概念,代表聚落共同的礼仪活动。在部分陶祖礼器上出现后来很流行的“四分纹”。彭头山文化另有石棒、陶棒型的礼器,其信仰意义需要进一步研究,但明显可以看到,该社会有以信仰为核心的组织结构,且彭头山文化各个聚落信仰体系一致,还被本地后来文化所传承。在这种信仰体系中,明显可见祖、中、四方这一套概念。

图9坟山堡遗三期带八角星图的黄白陶器盖

彭头山人有“四方”概念是因为有“中央”概念,没有中心,不能有四方。将自己的聚落视为“中央”的观念结构,在坟山堡遗址出土的器盖上表现得最清楚:其图案为内以三个同心圆(器盖把手)、外圈施以八角星形的结构(图九)。八方的空间以圆形的中心来定。长江中游从彭头山文化以来开始出现环壕聚落,彭头山时期这些聚落均为不规整的圆形,皂市下层文化遗址大部分是规整的圆型。这些规整的圆形壕沟聚落,到了大溪时期发展成天下第一座城──城头山城,其后圆形城市成为长江中游早期城市的典型样式。这代表这一套时空观念和对本土地方的认同一脉相承,其在澧阳平原肇启以后,并没有失传过,后来成功地扩展到了整个长江中游平原。其背后的二分二至农耕历法结构,应该也没有被后人重新发明,而从彭头山文化一以贯之地传承下来了。

3、壕沟:保护、养活与交通

彭头山文化聚落是迄今见到的时代最早的环壕聚落,经常有与古河道相关联的土围、壕沟,如八十垱、杉龙岗等。前文讨论,环壕形状含有居民把自己的聚落视为四方之间的“中心”观念,但是彭头山文化人修建环壕的动机,显然不在于精神文化方面,而在于生活方面的实际需求。笔者赞同彭头山与八十垱发掘者的看法,认为环壕的作用有二:与防御野兽和管理水系有关。

人们原本生活在山林,在岩洞里安排栖息之处,在洞口用火堆挡住猛兽,使人们有相对安全的空间。在冰消期离开岩洞的族群,如果其目的是为了能在宽阔的平原上长期生活,那么,就需要重新思考如何保证村落安全和子孙安全。尤其是当这些族群开始生活于有稻丛的水边时,这里有很多鸟飞来吃谷或吃鱼,各种野兽也来喝水,特别是爱水的鹿;因此,也经常会有猛兽跑来猎鹿、猎其它兽禽。也希望在这种生态丰富的环境里定居的彭头山人,发明了新的自我保护的办法:满水的环壕。大部分猛兽不会游泳,这样人们将自己定居的村落改变成为一个安全岛。

彭头山人会特别担心哪种野兽来威胁他们的生活?当然,这首先是吃人肉的猛兽,如老虎等。老虎会跑来水边猎鹿,本身已放弃狩猎的人们,已经并不需要鹿来他们的房屋边喝水,也因此而规避随鹿而降临的猛兽的风险。此外,在人工环壕内定居的人们,或许已经不只是网猎水边的鸟,而可能开始驯化野鸡鸭鹅等。如果是这样,他们也需要用环壕保护自己的家禽,避免猛兽侵袭。

除了肉食猛兽之外,彭头山文化农渔民可能还会担心野猪进来。对猎民来说,野猪若进村正是抓住猎获的好机会,但澧阳平原人已经放弃猎猪,而着力种水稻。聚落里保存的稻谷是吸引野猪的食物。现代人习惯性地认为,养猪是适合搭配农耕的生活方式,但忘记此乃经历几千年间驯化猪的漫长过程的结果,而并不符合早期野猪驯化时代的情况,凶烈勇强的野猪被驯化后才变成好管理的温驯的家猪。栽培植物与淡水渔业或驯化水边的鸟类的生活互补搭配,但是栽培植物与同时驯化野猪的生活方式互相矛盾。如果人们以驯化农作物维生,他们就不可能同时圈养及驯化野猪,因为在当时还没有足以能被人控制的野猪或半驯化的猪;而将野性的猪贸然圈养在聚落里是极不安全的,因为聚落里面和周边有人们赖以生存的粮食作物,野猪会破坏农作物,使其绝收而使人们没有粮食可吃。生活在有野猪的森林边的农民都知道:野猪是农作物的天敌。因此,从事栽培粮食的早期农民,应该更加有这种经验。依靠农作维生的彭头山先民不再猎野猪,也不崇拜野猪(在狩猎文化中野猪通常象征着勇气和力量)。他们将重点关切放在如何保护村落和稻田,反而只会驱赶、防止野猪侵入人的生活范围以免造成破坏,形成了远离野猪和狩猎的定居农业文化。

除了防止野兽功能之外,环壕还有一种关键作用:这是稻作水利系统的雏形,从挖环壕开始,稻作农民开始一步一步地积累和发展管理水的经验,修堤、挖沟而逐渐发展灌溉农业。同时,环绕村落的壕沟形成连通河流的交通网,使四季定居的人们,可以方便地进出村落,从外面运进其他资源,或与其他村落交流。

图10八十垱环壕聚落

从长江中游环壕聚落发展的脉络来看,彭头山文化人挖壕沟,简单地将土堆在边上就象土围一样,但却应该没有土围的功能。皂市下层文化人在自己的村落周围所挖修的环壕更加整齐,而从壕沟里挖出的土已不再堆积在沟边上,而是用来在村落建筑下堆积垫高土台。在一脉相承的发展过程中,村落结构、环壕、水路交通等变得越来越系统(图10)。

到了大溪文化时,已普遍有水门、码头,有些遗址开始以城墙保卫其中心区。这是从彭头山文化以降,农耕聚落的发展脉络,是稳定稻作生活所衍生的东亚最早的文明及古国体系。大溪时期诞生的“城市革命”,实滥觞于本地稻作农业文明。因此该文明的人们,很有可能还保留着关于其农耕生活起源时期的文化记忆。如果他们的社会认同像神农这样的英雄,同样也就会认为神农皇圣教民食谷是其社会的理想源头。当然大溪文化时期经过与周邻猎民交换,农民也能吃到猎获;而且,大溪文化的人群,除了那些在新石器时代早期就下山开拓平原的最早的农民后裔外,也包含后来陆陆续续下山开始定居生活,改变其生活方式的猎民的后代。换言之,大溪文化时期,当地社会本身已经不符合神农黄金时代的理想;也正因为如此,才会形成对这种理想的回忆并继续留传给后裔。

(四)总结

观察彭头山文化人的食谱,有很多植物性食物、水生动植物、水边栖息的鸟类、水稻。观察彭头山文化的遗物,没有猎器,没有用大型动物骨头制造的骨器,但有各种木器,其中有形状像原始的木桨、木耒的器物,并有浮标,有绳子、席子。这均说明,彭头山人几乎不吃大型野兽的肉,不穿皮毛,耕地、网鱼、网鸟、养鸟、采集等,编织麻、藤、芦苇作衣被和用具。观察彭头山人的聚落,这是已经系统化的完全定居的社会,着意安排和保护聚落的安全,聚落内部格局稳定而有规律,开始发展治水设施。观察彭头山文化的礼器,也显示其崇拜本土社会的共同祖先,有中心与四方的时空模式,已有二分历法作为农耕的基础。

换言之,彭头山文化全面符合文献所传记的伏羲和神农时代的理想:包牺(伏羲)“结绳而为罔罟,以佃以渔”;神农“身亲耕”“揉木为耒”“;包牺、神农制作为历”;民众放弃“食肉饮血”,不再“衣皮毛”“;民食五谷”;“男耕而食,妇织而衣。”这种完全放弃狩猎的新石器早期社会在世界史中都极为罕见,在东亚地区,彭头山文化是迄今所知唯一的例子。

日积月累,长江中游平原人口大量增加,定居稻作文化范围百倍扩展,容纳多样的生活群体,并发展交易,社会中也开始有冲突和竞争,为资源与权力而争斗。因此在后期已经不能保持像彭头山文化时代源头那样的“纯洁性”,但并不妨碍后人将来自远古的彭头山文化的记忆,升华为皇圣时代的理想。

结语:假设彭头山文化为“神农时代”文化记忆之基础

总体而言,虽然历史神话包含有一些文化记忆的种子,但若借用历史神话来解释考古文化,企图实际厘清这是何时何地的文化记忆,则非常困难。但我们是否需要完全忘记这些几千年传下来的神话?笔者曾提出,当且只有当已经能够通过可靠的一手史料复原出古史的基本框架的情况下,不妨以此作为坐标和参照,去照亮和厘清传世文献和神话体系中那些已经被严重扰乱的地层;如果运气好,在经过多层面、多方面的考虑之后,方可能有机会将某些考古文化与某些神话故事做假设性的联接,找到后者源自上古记忆的成份。是故本文写作的机缘,正是建立在笔者对东亚从“蓝色革命”发生至国家发生整个过程的整体观察与思考的基础上。

本文着重论述神农皇圣是教导人们放弃狩猎转身为农的神话英雄。返观世界神话可知,虽然世界最古老的文明都以灌溉农业为基础,但在神话中却极少见到将农神视为文明之始祖者,只有古埃及欧西里斯和中国的神农如此。这使我们考虑,原来与神农有关的信仰观念可能并不像现在能看到的那么简单,其可能代表着某一个曾经繁华的上古文明,跟古埃及一样早已灭绝、失传。后来又在几千年传承的过程中,经过多次转手,神话故事失去原来很多独特的内容,现在已难以复原。

本文从“文化记忆”这一概念以及文化记忆传承的指标来探索神话故事的发祥地。笔者认为,能形成并传下神农这种神话者,首先应该是一个原创的农耕文明,长期在一个区域内发展,到了一定的发展阶段后,从早期故事传说中抽出自我认同的要点,即关于自己文明起源的认识,然后将神农皇圣具象化。是故,创造神农神话者,不可能是小部落,一定曾经发展到大范围的农耕区域。只是因为此文明曾经掌握大空间范围的影响力,在它消失之后,它的一些故事仍假他者之手而传至汉代,且被修编合并到一套大一统的中国神史中。从上述基础性的理解出发,才可以分析早期农耕文化的考古遗迹,尝试厘清神农这一形象的原型可能源自何处。

经过文献分析,可以从中抽出该神话的核心所在。神农在发明农耕的同时,呼吁人们不再吃大型野兽的肉,因此也不再穿兽皮,用植物编织衣被。在神农之前,伏羲教人网鱼,所以人们可以鱼肉取代兽肉。伏羲和神农的智慧在于了解大自然规律,知道各种植物的功用,并确定历法。

这种神话结构很系统,但是在世界历史中,很难发现有完全放弃狩猎的新石器文化。因此原来学者们所提出的关于神农神话来源的假设,都不符合该神话内在的精神,尤其是大部分学者把神农视为粟作起源的英雄。由于粟作产量不高,从事粟作的华北地带所有新石器文化的面貌,都表现出以狩猎为主要生计而以农业搭配狩猎的情况,并保留有崇拜超级力量的狩猎英雄的遗存。所以像神农这种呼吁人们不吃野兽的肉、不穿兽皮的人,很难成为华北地带的英雄。

传世古籍关于神农生活地望的传记,更多指向长江中游平原地带,即稻作文明之发祥地。客观评估可知:长江中游的自然环境土肥水多,气候温润,水网丰富,在较小的范围内即可满足自己对食物的需求,且可由水边的低洼地逐渐认识水稻;澧阳平原在洞庭平原的西侧,从旧、新石器之际人们已开始在水边定居,这是稻作的发祥地,而且考古表明此地从稻作萌生一脉相承地发展到稳定成熟阶段;到了距今6000多年前,稻作社会开拓了整个长江中游平原,从而衍生了东亚最早的国家文明。因此长江中游地区确实完整地经历了从稻作萌生到文明起源的过程,其它地区都没有那么完整的传衍体系。况且,从文明发生以来,本地文明也继续发展,经过不同国家的兴衰,最后成为先秦楚国文明。因此考古资料与古籍相吻合,关于神农黄金时代的文化记忆,确实有可能源自长江中游。在楚国神话化的历史中,神农或许被视为颛顼之前的南楚皇圣王。而在老子语录中仍可见统治者取象于农夫的理想。

本文进一步分析长江中游考古文化体系后发现,始创稻作技术的彭头山文化,是一种独一无二、非常完善的新石器文化,与同时代甚至更晚时期其他地区新石器文化相比,彭头山文化堪称奇迹。彭头山文化很多特殊点,都与神农传说相吻合:这是一个很难得的、在新石器早期就已完全放弃狩猎、放弃“食肉饮血”,不再“衣皮毛”;“结绳而为罔罟,以佃以渔”;“民食五谷”“揉木为耒”;“男耕而食,妇织而衣”,并“制作为历”的农业定居社会,这种在新石器时代早期就放弃狩猎的社会在全世界也极为罕见,而东亚地区目前只知有彭头山文化。

因此,神农为皇圣的传说很有可能隐藏着长江中游上古文明关于彭头山文化的文化记忆。在长江中游发展出国家文明时,早已容纳了其他族群,人们既吃米,亦吃野兽的肉,社会不平等,且开始有冲突和斗争,所以早已不能保持彭头山文化这一源头的“纯洁性”,但这并不妨碍人们将对源自远古彭头山文化的记忆升华为神农皇圣时代的理想。

以上内容来自于公众号中国农史公众号