阿来:以一本诗作旅行指南,寻迹聂鲁达播撒火焰的篇页|此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

《以文记流年》是阿来的全新散文随笔集,这本书由“云中记” “读书记”“出行记” “怀人记” “鉴赏记”“品酒记” “演说记”七个部分组成,是阿来第一次在作品中展现他的多元才华、学识、情感世界及日常生活。这本散文集用文字表现出一个写作者与写作相关的生活的方方面面,让读者走近一个充满人间烟火、充满生活气息的文学艺术家阿来。今天夜读,“以一本诗作旅行指南”,和阿来一起进入聂鲁达的文学世界。

在智利

我在这个刻意制造的夜晚重新进入了聂鲁达的世界。

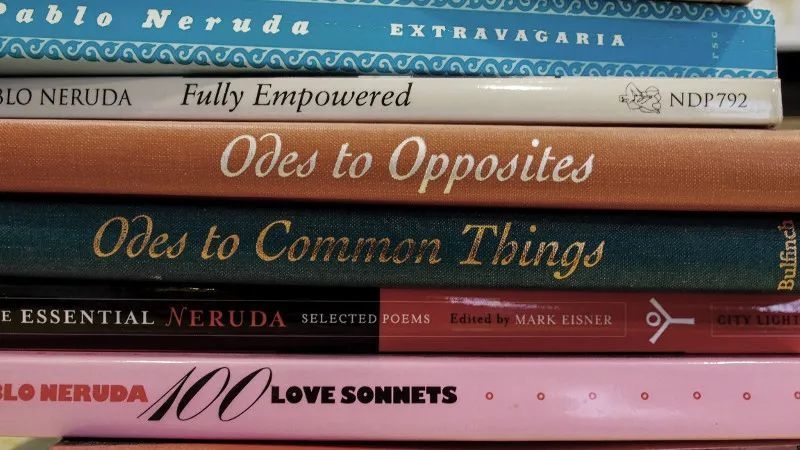

我手里的这本书出版于1984 年。我是在1985 年得到了它,阅读了它。有几年,我常常重读其中的一些篇目。再后来,它就成了我书柜里的一个陈列品,一份对青年时代写作与阅读的忆念。我竖起金属梯在书柜中找寻某一本书,看到它时,我会伸手碰碰它厚厚的书脊。这次出行我带上这本书。因为我要去诗人的祖国智利。因为我要去的是诗人写作的祖国拉丁美洲。行前就想,关于智利,该带本什么样的书? 对我来说,除了聂鲁达难道还有关于智利更好的书?

在这漫长的飞行过程中,我开始重读这本厚厚的《诗歌总集》。

上海文艺出版社1984年

这本书,二十多岁时经常背着它外出。尤其是背着它到大自然中去。骑马时,在背上。徒步时,在背上。在那些崎岖的山间公路上颠簸时,它也常在身边。这本书有些旧了,有些页码上还留有那时留下的一些特别痕迹:一团黯淡了的青草汁液,一朵花更加隐约的印记。那时,我把花朵夹在他描写爱情的动人诗句中间。那时,惠特曼和聂鲁达是我描绘大自然和人类社会的教科书。我喜欢那样的风格:宽广、舒展、雄壮,而且绝不让令人悲伤的事实所压倒。那不是简单声张的乐观主义,而是出于对人性与历史的崇高信仰。

从机舱里的今夜,到十几天南美之行的路上,我要再次好好读它。我喝了一杯红酒。然后,把座椅放平,打开了阅读灯。

《诗歌总集》由十五首长诗构成。第一首《大地上的灯》。写的是殖民者发现和命名之前的拉丁美洲。那时的时代,聂鲁达的说法是:“在礼服和假发到来之前……”那时的世界,聂鲁达的说法是:“我的没有名字不叫亚美利加的大地。”

一切开始变得有些恍惚。我读那些描写纵横拉美大地的河流的诗句,恍然真有河流在山影中轰鸣,而不是飞机引擎在轰轰作响。

他写低垂于南半球荒野上的星光,我仿佛就躺在那些星光下面,清清冷冷像一块露又像一片霜。

■ 智利托雷斯德尔帕西公园

醒来,打开的诗集压在胸上。

我又举起书来读了一些句子,关于岩石,关于花朵,关于一片大陆所有的一切,我又睡着了。睡在诗歌的情境中。再醒来,我打开了电脑。我突然起意要把沿途读这些诗句和在这些诗句的指引下游历智利、游历南美的经过记录下来。文章的题目或许可以叫《以一本诗作为旅行指南》。今天是专业知识与技术泛滥的时代。泛滥到什么程度? 那就是在大地上行走,在人世间体验这种事情也弄出来很多专家。专家看了这样的题目肯定会很光火。一本诗作指南? 那要我们这些专业人员做什么? 这次我就冒险犯难一次,不靠旅游指南,而只靠一本诗的指引。

……

街景。

来来往往的人。表情生动,形态多样。带着不同种族或者明显或者隐约的印记,但没有我料想的那么多印第安人印记。这也是有缘故的。这里不是古代印加帝国的中心。人口相对稀少。加之当地印第安部落非常强悍,不畏生死,对入侵的西班牙殖民军拼死抵抗,战后,剩下的人口就更加稀少了,并退到这个国家的边远地带。今天,土著居民在整个国家占比也就百分之十左右。

这让我想到一个问题,聂鲁达以及与他差不多同一时代的那些拉美作家,阿斯图里亚斯、卡彭铁尔和马尔克斯他们,其实都是西班牙殖民者的后代,不仅血缘上是,文化上更是如此。即便是血缘也有过一些印第安血缘的渗入,但主要还是来自老欧洲的血缘。

文化意识中主体的部分还是欧洲文化的底子,但他们从什么时候产生了这样的意识变化:

认为自己直接上承了印第安文化的传统,并将其视为树立自己拉丁美洲意识的重要精神资源? 从自己这一代开始,还是从更早的拉美国家摆脱殖民统治,建立独立国家时就已经萌芽? 无论如何,找到这个立场,他就找到了真正的诗歌。

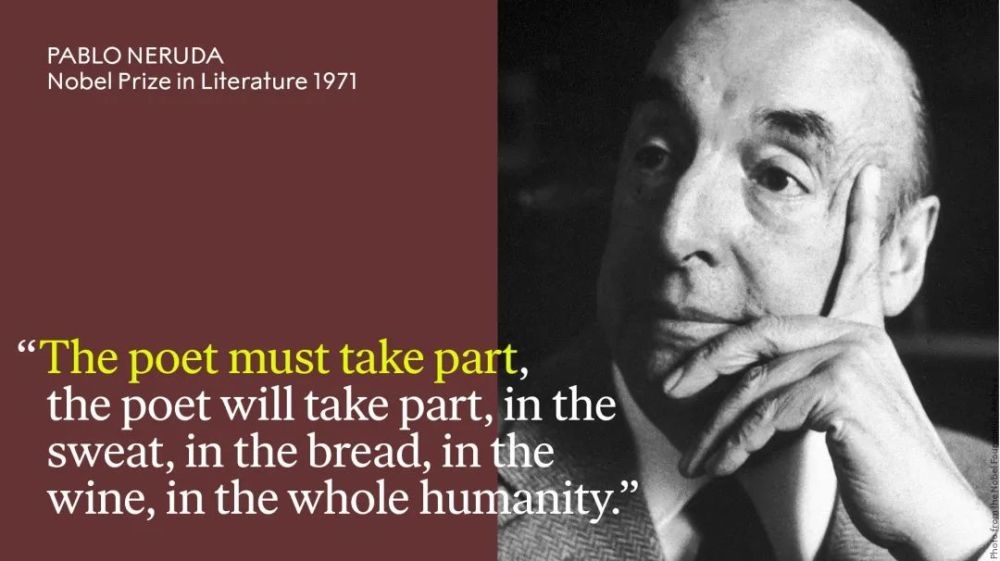

聂鲁达

“我,泥土印加的后裔,/ 敲着石头,说:/ 是谁/ 在期待着我?”(《大地上的灯》)

“在没有名字的亚美利加深处,/ 是在令人头昏目眩的/ 大水之间的阿劳科人,/他们远离着这星球的一切寒冷。”(《大地上的灯》)

聂鲁达身上会有一点阿劳科人的血统吗? 或者别的印第安族群的血统? 我只是这么小小地猜想一下,而不是要去对他作血缘谱系考察。记得看过一篇西班牙诗人希梅内斯的文章,他问聂鲁达这个殖民者的后代,什么时候成了印第安人的代表? 希梅内斯作为曾经的南美殖民地宗主国的诗人,对聂鲁达、对聂鲁达们这种拉美本土意识的产生是持怀疑态度的。但我对他们这种意识的产生由衷敬佩。聂鲁达和他同时代好些作家诗人,他们试图唤醒,使之复兴的美洲文化却正是几百年前他们来自西班牙的祖先们必须灭之而后快的。他们在反抗殖民文化的过程中,却因此感到耻辱。

他们没有选择站在祖先一边,而是选择站在被他们的祖先蹂躏的文化一边。聂鲁达在诗中所鞭挞所控诉的正是他们祖先的暴行:

聂鲁达

“科尔特斯没有老百姓;他是冰冷的光;/ 他是甲胄里一颗死去的心。/‘我的王上,那里都是肥沃的土地,/ 还有庙宇,印第安人的手/ 给它装饰以黄金’。”“于是他用匕首冲刺着前进……”(《征服者》)

“阿尔瓦拉多,用爪子和刀子/ 扑进茅屋,摧毁了/ 银匠的祖业,/ 劫掠了部落的婚姻的玫瑰,袭击了氏族,财产,宗教。/他是盗匪收藏赃物的箱柜;/ 他是残废的不露面的猎鹰。”(《征服者》)

“主教举起了手,/ 凭着他小小上帝的名义,/ 在广场上焚烧这些书籍,/ 把无穷的时日/所磨损的篇页,化成了轻烟。”(《征服者》)

我在安详宁静的圣地亚哥城中行走时,心里回荡着这些诗句。这些诗句记录和反省的是这片南方大陆上演过的真实的血腥历史。

午饭,在一家中餐馆。本来,到一个地方该品尝当地食物,但在三十多个小时的连续飞行后,一路吃着美国联合航空的飞机餐,特别是下飞机前的早餐,一份蔬菜沙拉,一份冷牛奶泡麦片,这个胃确实在呼唤中国式的热乎乎的东西。

孔子学院安排周到,请来聂鲁达基金会的塔米姆先生。他送我一本基金会会刊。那上面罗列着基金会的主要工作:组织诗歌活动,资助诗歌出版。我关心的是基金会资金的来源。是社会捐助还是政府拨款。他说,没有政府拨款,会有一些社会捐助。主要的收入来自聂鲁达故居的门票收入。聂鲁达故居在智利一共有三处。一处在黑岛,一处在瓦尔帕莱索,一处就在圣地亚哥城中。塔米姆先生说,这三处故居一年共有三十万人参观。我帮他算了笔账,光门票收入一项,一年就是人民币一千多万,足可支撑资金会的良性运转。我说,我也要用参观故居的方式为聂鲁达基金会增加一些收入。塔米姆笑笑,没有说话。

聂鲁达故居内景

我想这符合聂鲁达的意思。他在写于1949年的《我是》这首诗中就写了两节名为《遗嘱》的诗,就表达了要惠及年轻诗人的意思:

“我把我的旧书,/ 从世界上的角落里收集来的/ 庄严地印刷令人起敬的旧书/ 遗赠给亚美利加新的诗人,/ 他们有一天/ 会在暂停的嘶哑的织机上/ 纺织明天的意义。”

在秘鲁

■ 阿来在秘鲁里卡多帕尔马大学孔子学院

飞行。

蒙特港。圣地亚哥。利马。

又一个国家:秘鲁。

聂鲁达去过秘鲁,在他的诗中不止一次写到过秘鲁,古印加帝国的心脏。

他自己曾经说过:“我感到自己是智利人,是秘鲁人,是美洲人。”这是拉美那一个时代的作家的共性。古巴的卡彭铁尔这么认为。哥伦比亚的马尔克斯这么认为。墨西哥的帕斯也有同样的意识。

■ 聂鲁达在秘鲁印加遗址马丘比丘,1943年

飞机落地,人脸的拼图大变。没有那么多棱角分明的欧洲脸了。印第安人的脸错落着,黝黑发亮,饱满浑圆。

这个国家还有很多华人。有个统计数字,有华裔血统的人占总人口的百分之十。

这些华人脸和印第安人的脸叠印着,有些难以分辨。其实也无需分辨。遇到这个国家天主教大学里的孔子学院外方院长,华人,姓邓,讲着很好的中文,和我握手时,他说:“我是秘鲁人。”

我在他的学院要做一个关于略萨的演讲。本来,想偷点懒,一路就讲聂鲁达好了。爆炸文学时期那些拉美作家,似乎没有人把自己当成某一国的作家,而是把自己当成整个西班牙语美洲的作家。

■ 1969年拉丁美洲作家会议,聂鲁达与略萨

记起博尔赫斯的一首诗。是写他的曾外祖父苏亚雷斯上校的。

这个人是一位为南美洲摆脱殖民统治的战斗者。他不是为一个国家战斗。博尔赫斯曾经为他的一本翻译为英文的诗歌集作过很多注解。关于这首诗的注解也很长。他写了他曾外祖父的一生行迹。这位苏亚雷斯生于布宜诺斯艾利斯,1814年参军成为一名掷弹骑兵。1816年随军翻越安第斯山参加解放智利的战斗。“他曾经在恰卡布科作战(1817年2月),几天后又领导了一次大胆的壮举,在瓦尔帕莱索港口俘获了一艘西班牙双桅战舰,他的十四名士兵和七名水手制服了船上的八十九名船员,这使他晋升为少尉。1818年,他参加了在坎查 拉雅达失败的战斗(3月)和麦普的胜利(4月),在后面那场战役中表现极为英勇,因此立刻被升为中尉。第二年,他在比奥 比奥和契兰作战,1820年又投身于秘鲁战役。12月,他在那里的帕斯科战斗——仍然战功卓著,被提升为上尉。在此后的两年里,他参加了另外至少六次行动,再次提升了军衔。1824年,在玻利瓦尔指挥下,苏亚雷斯在著名的胡宁战役中成为当日的英雄。后来他在阿亚库巧作战,被玻利瓦尔提升为上校。”

这或许可以说明拉美作家在国家意识以外还有一个强烈的泛南美的共同意识。

在这里,有人提醒我还是讲一个秘鲁作家为好。

这么一来,我熟悉的秘鲁作家就只有略萨了。于是,我定下演讲的题目:《我就是略萨笔下的阿尔贝托》。

阿尔贝托是小说《城市与狗》中的一个人物。那些不安于现状的犯上作乱的军校生中的一员。这个人有写作爱好,在小说中的绰号就是“诗人”。他与书中人物的共同点是,他们所经历的一切他也共同经历:痛苦,迷茫,反抗,沉沦。他与书中人物的不同点是,在这个过程中,他渐渐对这种生活产生了质疑与反思。文学帮助人超越。在我看来,一个作家就是这样产生的。所以,我可以是阿尔贝托,我们所有人都可以是阿尔贝托。台下,坐满了印第安面孔。我想,那些腰扎武装带的军校生们,也应该是这样的面孔。

聂鲁达

“印第安人,从他的皮肤/逃往古老无限的深处,从那里,/有一天像岛屿那样升起:失败了,/变成了看不见的空气,/在大地上裂开,把他/秘密的记号撒在沙地上。”(《亚美利加,我不是徒然呼唤你的名字》)

作完这个演讲,几个听讲的人还共同送了我一份礼品:一瓶当地酒和一件印加风格浓郁的小工艺品。

……

聂鲁达在他的自传中说得好:“他们带走一切,也留下一切。他们给我们留下词语。”

秘鲁,再见。

秘鲁,还是用聂鲁达的诗作为结束吧。用《诗歌总集》最后一首诗《我是》的结尾来结尾吧。这篇旅行中的读书记,以这段诗开篇,也以这段诗作为结束。这纯粹是一个巧合:

“我这些歌的地理,

是一个普通人的书,是敞开的面包,

是一群劳动者的团体;

有时候,它收集起它的火,又一次在大地的船上

播撒它火焰的篇页。

这些话要重新诞生,

也许在另一个没有痛苦的时光,

没有那污秽的纤维

粘染黑色植物在我的歌中;

我的炽烈的星星那样的心,

将又一次在高空燃烧。

这本书就在这里结束;在这里

我留下我的《诗歌总集》;它是在

迫害中写成的,在我的祖国

地下的羽翼保护下唱出。

今天是1949年2月5日,

在智利,在戈杜马.德.契那,

在我年龄将满45岁的

前几个月。”

新媒体编辑:郑周明

配图:摄图网、聂鲁达基金会官网

1981·文学报40周年·2021

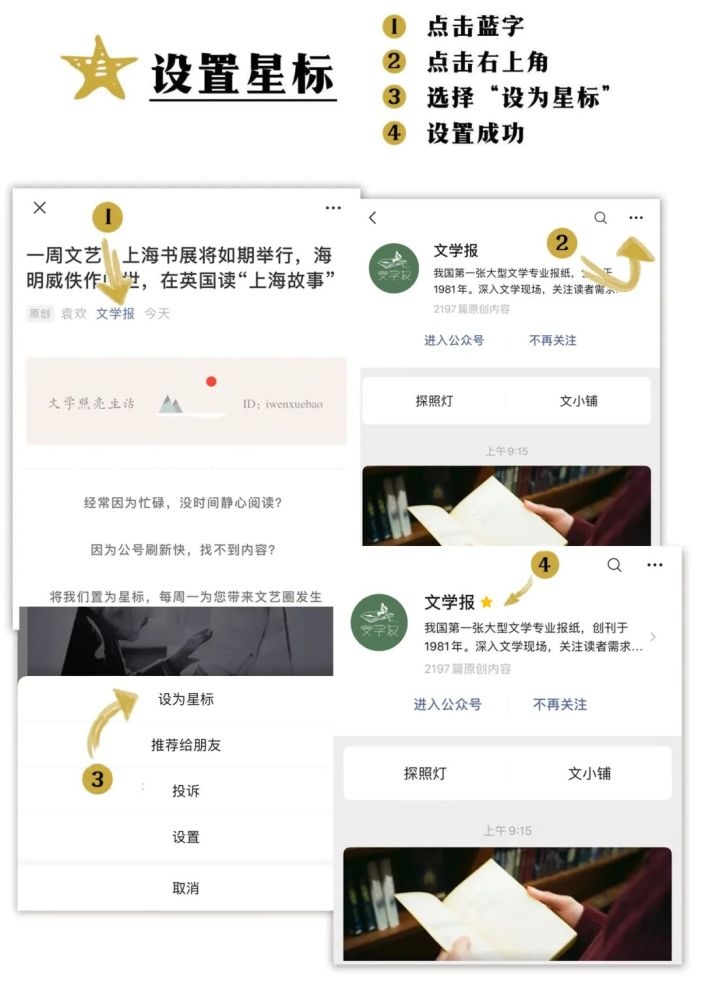

每天准时与我们遇见的小提示: