刘柠|一代宗师身影背后的战后史

2021-05-13

2021-05-13

《丹下健三:构想战后日本》,[日]丰川斋赫著,刘柠译,读库出品,新星出版社2021年6月即出

何谓天职?唐杨倞注《荀子》云:“不为而成,不求而得,四时行焉,百物生焉,天之职任如此。”马克斯·韦伯话语中的“以政治为志业”“以学术为志业”,也有类似语境。如果我们把建筑师分成两类——一类是以给人设计房子为营生的“职人”,另一类是以改变人的生活为诉求的建筑师的话,后者的内涵显然更接近“天职”。从这个意义上说,丹下健三是不世出的理想建筑师:因了他对这份天职的恪守,不仅使传统建筑设计的畛域大大拓宽,改写了日本乃至世界都市的景观,连作为城市和建筑物的主体——人的行动和生活方式,也因空间关系的重新定义而被深刻改变。

丹下健三(1913–2005)

丹下健三的建筑设计起步于战时,大成于战后。广岛旧制高中时期,他偶然读到一本现代建筑大师勒·柯布西耶的画册,深受震撼,遂发愿当一名建筑师,并进入东京帝国大学建筑系。1938年,从东大毕业后,丹下虽进入柯布西耶的弟子、战前日本顶尖建筑师前川国男的设计事务所,也担纲过岸纪念体育馆等工程的设计,但在日益收紧的时代氛围中,国粹主义甚嚣尘上,项目订单锐减,使他对职业前途感到渺茫。“反正想做的事儿也做不了,也许倒是回炉的好机会”,索性辞职,重回东大。在大学院读研期间,研究国民住宅,连续三年参加日本建筑学会主办的设计竞赛,三度蝉联一等奖。尽管提交的设计方案无一落实,丹下却成了校园名人。但彼时,他的学术兴趣其实已经超越具体建筑物的设计,念兹在兹者,是城市设计。

1946,丹下从大学院毕业,成为东京帝大建筑学科的助教,并创设了自己的研究室(丹下研究室,简称“丹研”)。自此,直到他1974年从东大荣休,不到三十年的时间,从那间由雕刻工作室改造而成的研究室中,先后走出了一大批出类拔萃的建筑师和精英官僚,其中不乏获得普利兹克奖和日本建筑学会大奖的建筑大师。“天才会成群出现”的现象,在“丹下学派”(Tange Schule)再度上演,成为建筑史和文化史上的奇迹。

丹下在东大“丹研”

没有比建筑师更依赖时运和国运的职业了。谁也不承想,青年建筑师在战时的默默发力,竟成了职业生涯的出发点。战后初期,民生疲敝,百废待兴,而丹研的头一个项目,是战灾复兴院(建设省前身)委托的广岛都市复兴计划。对丹下来说,广岛是有特殊情结的城市:他在那座古城度过了高中时代;1945年8月,在奔父丧途中的列车上,听到广岛投下了“新型炸弹”(原子弹)的消息。待赶回爱媛县今治市的老家,家园已毁于燃烧弹,母亲也追随父亲而去。

广岛都市复兴规划,前后持续了十五六年。其间,丹下还参与了一系列重要工程的设计,如广岛和平纪念公园(1955)、(旧)东京都政厅(1957)、香川县政厅(1958)和今治市政厅(1958)等。其中,1949年,在广岛和平纪念公园的公开设计竞赛中,丹研方案斩获一等奖。这个由原爆纪念资料馆、和平会馆和慰灵碑构成的综合设计方案,说来仍是一个都市设计,其定位相当于丹研正在锐意推进的广岛都市复兴规划的中核。在方案中,丹下师法柯布西耶的柱廊结构(Pilotis),架空建筑主体,打通视野,建物与广场浑然一体。在立柱的设计上,丹下从日本传统建筑桂离宫的结构和比例中受到启发,既满足了力学的支撑,又不失挺秀飘逸的风致,近看柱体,混凝土的表面呈现出树木的纹路,可谓别具匠心。而在宏观视野上,建物的中心落在与城市的主干道和平大街相垂直的南北轴线上,左右对称。透过马鞍形的慰灵碑,刚好望见位于轴线最南端的核爆遗址上建筑物残骸的穹顶。

作为纪念碑式建筑群,广岛和平纪念公园完美实现了丹下对建成后的设施将成为“制造和平的工厂”的设计初衷,成为日本战后建筑史上最早的经典之一。对丹下来说,虽然是最初的完成品,近乎“处女作”,但确实是一次堪称完美的起跑。不仅是单体建筑,作为一份都市设计作业,起点之高,令后世建筑师瞠目,丹下一跃成为国内最重要的建筑师,在国际上也声名鹊起。不仅如此,这个作品中所凝聚的种种有形和无形的方法、伏线,日后大多固化为丹下学派的设计规范,甚至成了日本建筑业的行业标准,在改写都市面容的同时,影响力也溢出国界:如柱廊结构,如基轴线,如丹下模数,等等。

客观地说,经过明治时代疾风骤雨式的西化启蒙和大正时代润物细无声式的洋化运动,早在战前,日本建筑业便已完成了赶超西方的功课,整体水准不下于欧美。这从今天日本大都市随处可见的那些明治、大正期的建筑遗留中,亦可窥一斑——包括日本建筑师设计的洋馆,以及关东大地震后,帝都复兴计划所遗留的“帝冠样式”公共建筑在内,无论审美性,还是功能性,都可圈可点。然而,在丹下看来,战前日本的和洋折衷式建筑与西方的纯现代建筑,其实各有局限,均难入其法眼。究其理由,倒未必是具体建筑本身的问题,有些是丹下自身的浪漫主义“洁癖”所致。

丹下有句听上去颇带挑衅意味的名言:“唯美物才是功能性的。”据建筑史家丰川斋赫的读解,此话有两层含义:一是丹下试图与那种无论实态有多不堪,但只要用华丽的包装加以覆盖,便能变丑为美的“美容整形”派厘清了边界;同时,与纯“功能主义”派思路也大异其趣。功能主义者认为,只要用心踏实地去满足业主所要求的功能,冗余的元素会自动剥落。可丹下却主张:“只有被拣选者,才能创造美。”换言之,美是能动的,而非被动。作为不可救药的浪漫主义者,他甚至觉得,“建筑一旦建成后,会反过来推动现实的发展,甚至改造现实,使它其变得更加丰饶”“我相信建筑的力量”。如旧东京都政厅建成后,通过空中走廊(Pedestrian Deck)的结构,实现了人车分流。人从车站出来,可径直穿过无边墙的柱廊大厅,然后在建筑物核心筒区域乘电梯,去想去的楼层——变平行方向的位移为垂直移动。如今,这种以车站建物群为物理中心的出行和消费方式,早已变得稀松平常,但如果追根溯源的话,其实恰恰是建筑创造的美的生活。

丹下自己虽然没有留学经验,但因很早就致力于国际学术交流和海外工程设计,曾系统考察过西方的建筑。他看希腊、罗马时代的都市复原图时注意到:“在城中心几乎都设有广场,广场在希腊时代叫做露天集市,罗马时代称为集会场,总之都位于核心区域,以之为中心,都市整然有序地向外延伸。”而日本传统建筑,神社佛阁中有本堂、五重塔和回廊,一般民居中则有寝室、居间和檐廊,既体现了私与公的功能区分,又相互连通。这种整饬和谐、浑然天成的空间秩序,难道不能在城市规划中推广吗?这是丹下内心长久挥之不去的问题。至此,建筑师也触及了现代建筑和都市设计的核心,即在战后民主主义社会,“公共建筑何为”的问题,或者说,“何谓民主主义的建筑”。这也是丹下不喜欢传统“帝冠样式”的原因之一。可以说,从早期作品如香川县政厅,到后期作品如新东京都政厅,丹下始终在不懈探索,并给出了诸多行之有效的解决方案,从高架的柱廊大厅,到建建物前的主题广场,不一而足。

此外,正如丹下一向关注传统建筑中“公”的功能性,何以拓展成大型现代建筑的公共空间乃至都市的民主广场一样,他也试图在钢筋混凝土结构中刻意导入某些元素,来回报日本建筑美的滋养,在完善功能的同时,致敬传统。如悉心考察,不难从他的设计中发现平等院凤凰堂、三十三间堂、龙安寺、清水寺等名刹古寺的影响。

丹下思维敏锐,极富前瞻性,非常善于捕捉时代的风云,从中归纳出经济社会发展的大趋势,然后提纯为对都市规划和建筑设计具有指南意义的思想“干货”。他在构想日本的未来时,“不仅诉诸艺术家的感性,而且是作为科学家在工作”,是最早致力于“都市解析”的日本建筑师。1959年,在美国担任麻省理工学院客座教授期间,他写信指示研究室同仁,从七个方面着手调查东京相关的量化指标——其实,就是彼时的大数据模型。正是在全面把握摧枯拉朽般城市化进程实态的基础上,丹下发表了石破天惊的首都圈综合开发构想——“东京规划1960”:即以东京都心为起点,一条轴线(Civic Axis)一直划到千叶县木更津。在轴线贯穿的东京湾海域,设置八个街区。不同街区,以高架的海上高速公路串联起来。尽管碍于种种制约,这个海上未来都市构想未能实现,却对后来,特别是进入二十一世纪后的东京湾岸地区开发,产生了直接影响。更奇妙的是,原定于2020年7月召开、因新冠病毒的全球爆发而被迫推迟的第三十二届奥运会的主会场,刚好位于当初丹下划定的都市轴线的起点。

二十世纪六十年代,日本经济高度增长,城市化进程提速,建筑行业受其影响,废除建筑物高度限制,研发出耐震柔性结构工法。从那时起,丹下开始关注和思考都市的成长问题——一个持续生长的都市应具备何种生态?1961年,丹下健三城市·建筑设计研究所成立;1963年,东京大学工学部设立都市工学系,丹下就任教授。后被视为“信息社会旗手”的电通公司社长、丹下的友人吉田秀雄委托他设计电通总部大厦,以此为契机,丹下将“可进行三维通信的建筑”“可成长的建筑”等理念升级到都市层面,电通项目实际上成了城市规划工程——筑地再开发的一环。

1964年东京奥运会后,丹下又提出了跨经济圈的都市化构想“东海道大都市带”(Megalopolis)。他看到在经济发展过程中,人口向大都市集中的必然性,故预言随着新干线和高速公路的出现,“超越首都圈、中京圈、关西圈这种战前圈域的经济圈现象即将发生,国土将被有机整合”。而把人口千万级的都市变成有机的生命体,关键在于通信——“通信是社会的混凝土”。半个世纪后的今天,拜发达的交通/通信网和完善的基础设施所赐,日本都市圈的物理边界庶几消弭,代之以更加开放的社会组织,人的流动性骤增。

在现代建筑大师中,少有人像丹下那样持久地偏执于“空间与象征”的思考。因此,无论是单体商业建筑,还是巨无霸公建,甚至都市规划工程,他的设计作品都贯彻了对某种“象征性”的追求。根据建物所处地域的历史、文化及其用途、属性,建筑被赋予这样或那样的意义,但没有哪一部分是无意义的。可以说在相当程度上都是纪念碑性的作品:如奥运主会场国立代代木体育馆和同一年设计的东京大教堂(1964),如山梨文化会馆(1966)、大阪世博会庆祝广场(1970),如科威特国际机场(1979)、新加坡OUB大厦(1986),如横滨美术馆(1989)、东京都新厅舍(1991)和联合国大学(1992),等等。这也是丹下健三何以会被看成继勒·柯布西耶之后最伟大的现代建筑大师的理由,同时也构成了其与后现代建筑的分野。

从空中俯瞰东京国立代代木体育馆(读卖新闻社提供)

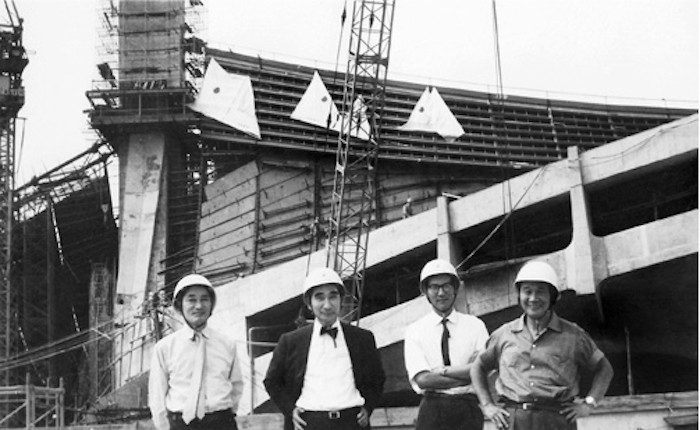

左侧第二人起依次为丹下、神谷宏治、冈本太郎,摄于东京国立代代木体育馆建设工地

七十年代,第一次“石油危机”之后,日本经济剧烈震荡,国内委托全无,丹下的影响力遂大举“越境”。今天,包括中国的北上广深在内,日本建筑师的作品早已遍布世界各国的大都会,“日本军团”成了国际建筑学界实力显赫的存在。但如果往前追溯的话,丹下健三是日本建筑界公认的“国际派”大前辈,早期的“日本军团”清一色是丹研系建筑师。先于“Made in Japan”的白色家电和汽车,在战后早期,日本贡献于国际社会的一个著名品牌,是“KENZO TANGE”——丹下版摩天大厦和城市设计。丹研出身的另一位建筑大师矶崎新回忆,早年去海外出差,当欧美国家同行听到他是丹研的成员时,“我的境遇会即刻不同。对方马上就问‘Mr. Tange怎么样了,最近在做什么项目’,目光中充满了好奇”。日本前首相田中角荣的女公子田中真纪子,于二十世纪六十年代在美国宾州读高中时,班上的男生对她说,“我所知道的日本人,除了你之外,只有Hirohito(裕仁天皇)和Tange(丹下)”。

丹下与“丹研”的弟子们,从左至右为:丹下、浅田孝、河合正一、大谷幸夫,摄于东京大学

丹下是纯粹的建筑师。据他的公子、同为建筑师的丹下宪孝和弟子们回忆,生活中的丹下,是一个“无趣”之人——没有兴趣,或者说,建筑就是他唯一的兴趣。他甚至没兴趣谈自己,他只谈建筑。生前,纽约现代艺术博物馆(MoMA)提出要为建筑师办回顾展,也被他婉拒。在普利兹克奖得主级别的建筑大师中,生前未办过个展者,即使不是绝无仅有,也寥寥无几。但正是这样一位“无趣”的建筑师,在三十一个国家,留下了三百三十件建筑作品,其中不乏新首都建设规划,或矗立在首都最具象征意义的黄金地段上的地标性建筑。建筑评论家、青山学院大学教授铃木博之在谈到这位前辈时,称“丹下健三是稀有才能与稀有时代共鸣的产物”,诚可谓知言。旺盛的求知欲、对美和技术的极限挑战、丰富的海外经验、对权力的接近……凡此种种,换个人或换个时代,有一样便足以使人五迷三道,甚至彻底改道,可集其于一身的丹下,却只成就了建筑这一件事:把“KENZO TANGE”范儿的“纪念碑”,建到了日、美、欧,建到了中东、非洲和东南亚。

丹下与双塔式结构,摄于巴西利亚(堀越英嗣提供)

丹下(右起第二人)在中东

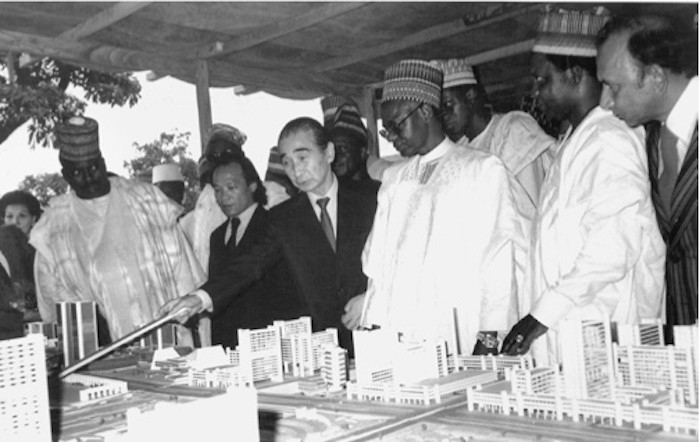

正在介绍尼日利亚新首都规划的丹下(选自《从一支铅笔出发》,丹下健三城市·建筑设计研究所提供)

另一位丹研系建筑师隈研吾认为,某种意义上,“丹下是首都(东京)建筑师。确切地说,是背负着首都的建筑师”。他进一步解释道:

真正有能力背负首都的建筑师,百不挑一。丹下以降,有槙(文彦)、矶崎(新)、黑川(纪章)等后继者,都是杰出的建筑师。但若是问他们是否背负了首都,我倒觉得未必。他们活跃的主战场,微妙地偏离了中心。当然,也许是他们有意识地避开中心,并从中发现了正面价值。可是,丹下从来没有回避过中心。相反,他从中心发现了特殊意义,并将在中心做建筑的责任一扛到底……背负首都这件事,即背负国家。把国家这样一个包含种种对立统一的复杂整体,用设计的力量来归纳整合。——《首都的建筑师》,《东京人》2013年11月号

2005年3月22日,丹下健三在东京去世,享年九十一岁。晚年的建筑师正式受洗,皈依天主教,取教名“约瑟夫”。按照《新约》的说法,约瑟夫是圣母玛利亚的丈夫、耶稣的养父,一个木匠。丹下的葬礼在他生前设计的东京圣玛丽大教堂隆重举行。矶崎新在悼词中称恩师为“不懈地描绘国家肖像,最初也是最后的大师”。作为弟子,他当然知道,从广岛原爆废墟出发的丹下,终其一生孜孜不倦描绘的,是一个战后民主主义国家的肖像。建筑师殁后,遵照本人遗愿,其骨灰也永久保存在圣玛丽大教堂的地下纳骨堂中。在那儿,没有风水好坏、位置高下之分,一律按纳骨的时间顺序,依次排列,“众生平等”。

《丹下健三:构想战后日本》是一本通俗的学术传记。作者丰川斋赫同为东大工学部建筑系出身的青年建筑史家,虽与丹下隔代,却有相同的学术基因,且谙熟战后史,对一部当代建筑史中彼此纠缠的种种路线斗争,条分缕析,如数家珍,技如庖丁。他以粗线条勾勒战后日本的发展轨迹,间或与建筑师的职业生涯交互呈现,立体地复原了传主独特的建筑人生,同时也对“丹下学派”这个当代建筑史上极其重要的现象做了一番素描。

在丹下“巨匠”的身影背后,以丹研八位“小僧”为代表的丹下学派大神,不仅个个身手不凡,且性格迥异,各怀韬略,先后于不同时期离巢自立,在国际舞台上施展抱负,陆续成了知名度不逊于丹下的大师。他们中有的人追随丹下,至今仍不知疲倦地辗转于中美欧各大建设工程的现场,醉心于用设计蓝图来改变都市和生活;入仕者有之,做了建设省、通产省高官,以更宏观高蹈的视界来审视都市和建筑,一言九鼎;有的则从“国家盛宴”工程的近道,厕身政治,热衷于在主流媒体上扮演明星,到头来“壮志未酬身先死”;更有人通过“弑父”,来挣脱以保守著称的东洋建筑业的桎梏,试图用不同的语法来重构建筑语言……尽管路径不同,选择各异,但从历史脉络上看,他们身上都打着“TANGE”的胎记。自丹下本人始,到“丹下学派”的众多建筑师,这个群体的打拼和创造,不仅改变了日本和世界都市的天际线,而且本身就是一部为建筑物的外立面和玻璃幕墙所折射的战后史。无论成败,令人欷歔,也发人深思。

丹研弟子谷口吉生设计的铃木大拙纪念馆“水镜之庭”(minack/PIXTA)

最后,还需附带提一句:本书原为日本岩波书店“新书”之一种。依照岩波新书面向公众传布新知的去专业化传统理念,日文原著中并无注释。中文版中全部脚注,均为译者添加,旨在方便中国读者对相关知识和背景的读解。如有讹误,责任全在译者。

(本文系《丹下健三:构想战后日本》一书译后记)