《与父亲书》:献给所有无名父辈,即使沉默,也是万语千言

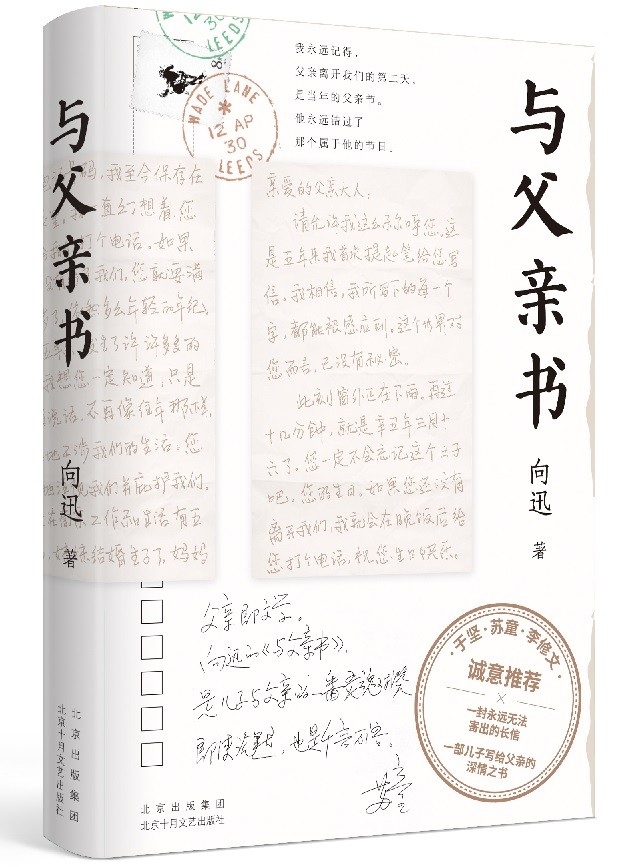

这是一封一封永远无法寄出的长信,这又是一部儿子写给父亲的深情之书。父亲节来临之际,80后湖北作家向迅的新书《与父亲书》跃入了书架,捧读后,令人掩卷长思长叹。

灵魂对谈:沉默也是千言万语

《与父亲书》是一部儿子写给父亲的深情之书,是儿子与父亲的一番灵魂对谈。向迅积六年之功,通过六篇风格迥异的散文,扎入记忆的万丈深渊,打捞与父亲有关的种种细节,着力探讨中国式的父子关系、夫妻关系以及兄弟朋友之情,最终呈现出的是一位中国农民父亲的坎坷命运与精神秘史。

这位父亲,远离神龛与脸谱化光环,以一个随时都可能被淹没被遗忘的草莽和失败者的身份,回到我们中间。向迅笔下,这位父亲沉着、勇敢、热情、善良,却又暴躁、自私、冷酷、胆怯;他早年面对困顿的生活满含悲愤,晚年面对疾病饱尝孤独……作者创造出一个与众不同的父亲形象,同时又赋予这个形象普遍意义:每一个人都能在他身上窥见自己父亲或父辈的身影。在这个意义上,这既是一本献给父亲的书,也是一本献给所有无名父辈的书。

作为向迅各年龄段作家朋友的一些“读者”,从他们各自的角度,打开了《与父亲书》——

“向迅在追求一种有难度的散文。他试图打破小说与散文的界限,写出某种超越二者的东西或更模糊更不确定的东西,细节被拉长了。这正是我主张的‘回到文章’的写作。但是,这种文章的时间是现代性的,它不是山水画那种点到为止的闲适轻快,而是油画式的不厌其烦而缓慢而厚实。”于坚说。

“散文最是人的文学,好的散文当站立着人独特的形象与精神。《与父亲书》在感觉有些严酷的实诚书写中,深挖出一条属于父亲的人生之流。作品对于父亲的叙写,远离那种类型化的复制,写出的是我父我亲‘这一个’。”丁晓原说。

苏童表示:“父亲即文学。向迅的《与父亲书》,是儿子与父亲的一番灵魂对谈,即使沉默,也是千言万语。”李修文评价道:“向迅之文,热诚而深密,明晓而曲致,既有对古典汉语清简朴白之美的接续,也有对今日汉语承载能力的积极探求和拓展。在《与父亲书》中,他以切实充沛之力向着父亲的生命深处进掘,饱含人子之情,却也尽显了作为一个优异写作者的手起刀落:视角变幻,胜券在握;编织补缀,苦心历历;深情有私,而袒述无私。最终,他重新创造了父亲,自己也得以再次出生:通过《与父亲书》,向迅正在向着新一代散文家的广阔可能而急速迈进。”

配图来源:新华社

段落选读:难以置信,这个人就是我们的父亲

一个上午,父亲满脸怒容地站在客厅里一言不发。他褐色的手臂上爬满了青色的蚯蚓,脖子上爬满了蚯蚓,眼神里也爬满了蚯蚓。我们远远地惊恐万状地望着他,谁也不敢吭声。他在跟一个看不见的人生气。也有可能是在跟他自己生气。如果我们在此时招惹他,他一准把那股怒气发泄到我们头上。刚刚,闷气沉沉的房间骤然闪现一道炫目的闪电。那是挂在客厅中央的灯泡“嗞”的一声自己亮了起来。没有谁拉动灯绳。正是无数乱石从屋顶滚过,整栋房子都跟着震动摇晃之时,那颗二十五瓦的灯泡在一片骇人的电光石火中炸裂于地,钨丝急遽燃烧后的刺鼻味道,迅速在空气中弥漫开来。我们像几只受惊的小鹿,尖叫着从椅子上跳起来,逃离房间。父亲独自站在原地,消化着突如其来的恐惧。 ——节选自《鼠患之年》

下楼时,父亲总是紧紧地抓着左手边那架锈迹斑斑的扶梯,迈出去的步子缓慢无力——每下一步台阶,他的嘴里都会吃力地发出一个奇怪的声音,如同一个休止符。整个黑咕隆咚的楼梯间都回荡着父亲发出的那个奇怪声音。这个声音,有点像早年他与我的叔叔们在逼仄的山间小道上用肩膀抬木材或石头时为了步调一致而喊出的“哦——嗬——哦——嗬——”的号子声。虽然少了那抑扬顿挫的旋律和激昂澎湃的力量,但听起来,他也像是在抬着什么重物赶路。在灯光的一亮一灭间,望着父亲像秋天的山冈一样凹陷下去的背影,我也会产生这样的错觉:向黑暗深处迈过去的父亲,离我们越来越远了。我想伸出手去拉住他的手臂,好让他停留在灯光能够照及的光明之处,却又总是犹豫不决。 ——节选自《九月永存》

我试图运用意念把记忆中的那个父亲从一片灰蒙蒙的黑色森林里呼唤出来,以掩盖某种难以承受的事实。我做到了。我看见了不同时期的父亲——尽管我看不清他们的脸,但我认定就是他。他们习惯性地咳嗽着,佝偻着背。可是他们都不能走到我的眼前来。他们远远地徘徊在一道锈迹斑斑的铁栅栏后面。这道不可逾越的栅栏,正是眼前的父亲。是他那具变形走样的身体。是他那张爬满了疲惫的胡子和灰色阴影的脸庞。就在此时,父亲睁大了他那双被痛苦和恐惧这两种具有天然血缘关系的心理所填满的眼睛,其模样如同一只挣扎在死亡边缘的长颈鹿——他终于凭借着即使在睡眠状态也依然生效的求生本能,冲破层层鬼魂布下的迷迭雾障,冲破道道群山般逶迤绵延的幻觉藩篱,成功地逃离了一个遥远梦境的纠缠。 ——节选自《独角兽》

端午前夕,母亲紧急把我们兄妹召回了家里。那个燥热无比的中午,她在电话里近乎哀求地对我说,你们端午节回来一趟吧——在此前,她是不主张我们端午节回去的,说来回奔波,花销太大。她的声音,哽咽、低沉、颤抖、无助,夹带哭腔。那个时候,父亲的情况已经十分不妙了。我们匆匆赶回家里,父亲的形象确实让我们大吃一惊:一个无比陌生、外形无比丑陋的外星人抑或只有在过去的报刊上才见得到的那种近乎木乃伊的非洲饥民,毫无生气地贴在那把躺椅里。他就像是一张旧报纸,一团沉睡的影子,仿佛只要一转身,就再也别想看见他了。我们都难以置信,这个人就是我们的父亲。 ——节选自《巴别塔》

雨天,父亲抱着一台晶体管收音机回来了。父亲额头闪亮,眉毛里挂着细密的雨珠,下巴上缠着一块渗出几缕血迹的医用纱布。他从姨妈家回来的途中,搭乘的拖拉机发生了侧翻。可能是路太滑了,也可能是司机前一晚喝多了玉米烧酒。他像一袋沉重的玉米,被猛地抛出敞篷车厢。他爬满胡茬的下巴在玉米地里磕出一道口子,鲜血像蚯蚓一样钻进泥土。另外一个雨天,父亲搭着梯子在檐廊上叮叮当当敲打着什么。地面像冰块一样湿滑,梯子正如父亲担心的那样,滑倒了。父亲从高空坠落,下巴被磨刀石坚硬的牙齿咬碎,鲜血染红了地面的一摊积水。在乡卫生院,母亲被父亲的伤口吓晕。父亲只好咬着牙,用手撑住破碎的下巴,以便唯一的一位医生给他缝合伤口。 ——节选自《时间城堡》

远远地,云哥扛着一捆硬纸板从那条马路上一瘸一拐地走过来,嘴里还叼着半支无嘴香烟,白色的烟灰积了一截,忽地,那烟灰扑簌簌地掉落了,露出半截闪烁着暗红色火点的烟头。某师傅把胳膊肘搭在发亮的柜台上,嘴角似笑非笑地望着那团越来越近的人影。走近了,云哥“轰隆”一声把那捆硬纸板扔在小卖部前边的空地上,然后拍拍手,扔掉烟头,像个性格豪迈的好汉一样移步至柜台前,扶一扶头顶上的大盖檐军帽,用右手食指关节敲几下柜台——算是打了招呼,继而嘿嘿笑着近乎得意地对某师傅伸出两个指头,大声道:“二两。” ——节选自《无名之辈》

配图来源:新华社

特别链接:前辈作家与父亲书

作为父亲节先给天下父亲的一份礼物,向迅自然是最乐意与受众分享自己新作的,心思绵密的他同时还非常乐意与我们分享世界文坛名家们——他的前辈们在各个年代、各种历史背景下写下的“与父亲书”的精彩笔触,同样献给有父亲与作为父亲的读者们。

我俩不可能平心静气地交谈,这还有一个其实很自然的后果:我连话都不会说了。即使情形不是这样,我恐怕也不会成为大演说家,不过,像一般人那样流畅地说话我还是可以的吧。你早早就禁止我说话了,你警告我“不要顶嘴”,一边说一边举起手,这些都一直伴随着我成长。我在你面前说话——只要说到你的事,你总是滔滔不绝——断断续续,结结巴巴,就这样你还觉得我说得太多了,我终于哑口无言,开始时可能出于执拗,后来则是因为我在你面前既不会思考,也不会说话了。加之你是我真正的教育者,这影响到了我生活的各个方面。 ——弗兰茨·卡夫卡《致父亲》

父亲在我们面前慢慢地枯萎。他蜷缩在那一堆巨大的枕头之间,银灰色的头发像是一丛丛灌木般狂野地竖起。他低声地喃喃自语,完全沉浸在某种复杂隐秘的事件之中。我们看得出来,他的人格分裂成许多水火不容、截然不同的自我,他经常大声和自己争吵,使劲又热烈地和那些人谈判。他先是对他们又是游说又是拜托,但转眼之间他仿佛成了这群事主的领袖,竭力充当他们的和事佬。但是每一次,这种吵嚷不休、充满火药味的会议最后都会分崩离析,化为一声声谩骂、诅咒和刺耳的污辱。 ——布鲁诺·舒尔茨《着魔》

我还记得有一天夜里,父亲很晚才回家,母亲却将他关在门外。他喝醉了,当他撞门时,我能感觉到房子在震颤。等他强行打开窗想要爬进来时,我母亲就用一只淘箩砸他,正好砸在他的眼睛中间,将他打了出去。我看见他倒在草地上。多年后,我曾经掂量过这只淘箩,重得像一根擀面杖,一边想象着,有人要是被这类玩意儿砸中头,感觉会怎样。 ——雷蒙德·卡佛《我父亲的一生》

很久以后,我把一切抛诸脑后,不再对从不斥责、压制我的父亲感到气恼或嫉妒。这时,我才慢慢明白(并且承认),我们之间有着太多的相似之处。这是必然的。时至今日,每当我埋怨一个白痴或诸如此类的人,或埋怨侍者,或不小心咬破自己的上嘴唇,或将尚未读完的书扔到一边,或亲吻我的女儿,或从口袋里掏出钱来,或与某人玩笑逗乐,我都能看到自己在模仿父亲。这倒不是因为我的臂膀、双腿、手腕或背上的胎记都和他如出一辙,而是由于某些连我都害怕的事情,它们时刻在提醒我,童年时代我是那么渴望自己更像他一些。每一个人的死,都是从他父亲的死开始的。 ——奥尔罕·帕慕克《我的父亲》

配图来源:新华社

父亲比着蜂窝煤炉盘的大小做了一个有门、门内有抽屉的铁盒子,然后把这盒子扣在炉上烧一阵,挖块蒸馒头的自然发酵面团放进抽屉里烤,我们都以为这便是面包了。父亲、我和妹妹三人都蹲在炉前等着面包的出炉,脸被烤得通红。父亲不时用身子挡住我们的视线拉开抽屉看看,想给我们个出其不意。我和妹妹看不见这正被烘烤着的面团,只能注视父亲的表情。但他的表情是暧昧的,只煞有介事地不住看表―――他的“基洛夫”。半天,这面包不得不出炉了,我和妹妹一阵兴奋。然而父亲却显不出兴奋,显然他早已窥见了那个被烤得又糊又硬的黑面团。掰开闻闻,一股醋酸味儿扑鼻而来。他讪讪地笑着,告诉我们那是因为炉子的温度不够,面团在里边烘烤得太久的缘故。妹妹似懂非懂地拿起火筷子敲着那铁盒子说:“这炉子。”父亲不让她敲,说,他还得改进。过后他在那盒子里糊了很厚一层黄泥说:“没看见吗?街上烤白薯的炉里都有泥,为了增加温度。”再烤时,泥被烤下来,掉在铁抽屉里。 ——铁凝《面包祭》

我们希望父亲像个英雄那样给自己动手术,可他却哭了。……我们的父亲被送进手术室时,阑尾已经穿孔了,他的肚子里全是脓水,他得了腹膜炎,在医院的病床上躺了一个多月,又在家里休养了一个月,才重新穿上白大褂,重新成为了医生,可是他再也做不成外科医生了,因为他失去了过去的强壮,他在手术台前站上一个小时,就会头晕眼花。他一下子瘦了很多,以后就再也没有胖起来,走路时不再像过去那样咚咚地节奏分明,常常是一步迈出去大,一步迈出去又小了,到了冬天,他差不多每天都在感冒。于是他只能做一个内科医生了,每天坐在桌子旁,不急不慢地和病人说着话,开一些天天都开的处方,下班的时候,手里拿一块酒精棉球,边擦着手边慢吞吞地走着回家。 ——余华《阑尾》

我想象着父亲乘着轮船,越过茫茫太平洋,船离码头时,千万条彩带纷纷飘落的景象。这是我十六岁那年离家去插队之前,父亲告诉我的,使我增添了豪迈的激情。而我很少知道,父亲离家之后经历了什么。由于是太熟悉的人,所以很少想到要去了解什么,交谈也常常被盐咸茶淡的琐细淹没,于是,最近处的人有时倒会成为最隔膜的人。父亲的书,为我找到了一个了解的方式。我生出了好奇心,这是犹如寻根一样的好奇。就是说,继“我从哪里来”的问题之后,我又有了“父亲从哪里来”的问题。 ——王安忆《父亲的书》

父亲说过年要里里外外都是光明的,所以不仅我手中有灯,院子里也是有灯的。高高挂起的是红灯,灯笼穗长长的,风一吹,唰唰响。低处的是冰灯,放在大门口的木墩上。无论是高出屋脊的红灯,还是安闲地坐在低处的冰灯,都让人觉得温暖。但不管它们多么动人,也不如父亲送给我的灯美丽。因为有了年,就觉得日子是有盼头的;因为有了父亲,年也就显得有声有色;而如果又有了父亲送我的灯,年则妖娆迷人了。 ——迟子建《那盏叫父亲的灯》

我比年少时更需要一个父亲,他住在我隔壁,夜里我听他打呼噜,很费劲的喘气。看他躬腰推门进来,一脸皱纹,眼皮耷拉,张开剩下两颗牙齿的嘴,对我说一句话。我们在一张餐桌上吃饭,他坐上席,我在他旁边,看着他颤巍巍伸出一只青筋暴露的手,已经抓不住什么,又抖抖地勉力去抓住。听他咳嗽,大口喘气――这就是数年之后的我自己。一个父亲,把全部的老年展示给儿子。一如我把整个童年、青年带回到他眼前。 ——刘亮程《先父》

▲作家向迅近照

【作家简介】向迅,1984生于中国鄂西,现居南京。已出版散文集《谁还能衣锦还乡》《斯卡布罗集市》《寄居者笔记》等多部。曾获林语堂散文奖、丰子恺散文奖、孙犁散文奖、三毛散文奖、冰心儿童文学奖、中国土家族文学奖及扬子江年度青年诗人奖等多种奖项。

与父亲书向迅 著

北京十月文艺出版社

2021年6月

题图来源:新华社 本文配图除标注出处外均由向迅提供