绵延的夏雨,劈开了时空,犁出了记忆丨此刻夜读

2021-06-30

2021-06-30

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

RAIN

“我开始怀念一口池塘,像在怀念一段过往。时光利箭过于锐利才显示出速度,它和利用空气动力学的其他机械是一致的,它劈开时空,犁出记忆。”

今晚的夜读听一场夏天的雨。

文丨才苟

刊于本报2017年8月31日

险境形成之前,我站在绿草茵茵的毯子上,注视一面镜子似的小池塘——作为一只白球飞起来的误区,任何挥动球杆的绅士都不曾想到,炙热的阳光已经蓄势已久。绿草变焦黄,池水被蒸发,人可以径直走在池底,远看那白衣衫,像是指引高尔夫球的标杆。

裹岭、平地、池塘,浑然天成的球场也经历同样无情的蒸发。干涸的池塘成了盆地,清晰可辨的裂纹像鱼网一样铺满。站在池塘的腹底,烈日下仍然有扶摇直上的水蒸气,摇晃着视野,恍惚中出现海市蜃楼,却没有脚下的网状美学一般震撼人心。

或者,裂缝并没停止,它处在一种活动的分裂和爬行当中,像一群疯狂的藤蔓,沿着四壁迅疾攀爬,鳞次栉比,分割视野。

想起一种陶瓷,上等的。

始于宋代哥窑的,有一种陶瓷加工工艺叫作“开片”。为了营造瓷器在手感和视觉上的冲突(这又如小说创作上的艺术特色:制造冲突)——手感上润滑和视觉上的碎裂——把玩、体味,爱不释手,完成了瓷器从简单器皿到具有鉴赏价值的艺术品的华丽嬗变。

《博物要览》称:“哥窑质之隐纹如鱼子。”意思是说它的那种隐约可现的瓷纹仿佛鱼鳞,遵循一定规矩又变化万千。瓷器在“开片”的艺术追求上不断创新,后来有“金丝铁线”和“柔红血脉”等工艺,只不过是工匠们在炉内形成的裂纹中嵌入了不同色泽的材质而已,让犹如梦幻的鱼子线条呈现出逼真的象形。可是能工巧匠们未曾料想到,隔世离空后一些久旱龟裂的湖床和池底,也呈现出一个鱼血透壁的惨淡景象。

风从高处降下来。风有力地旋转身体,想要保持平铺直叙的良好体态,像魔术师手中的幔帐从巨大的碗沿滑过。就像阳光,善于在河床里跳跃,它迷人的光芒有如抖动的丝绸。这些美好而未知的图景一度让我陶醉。

没错,那只巨大的陶瓷正是干旱而龟裂的池底,我矗立着移步不能,一具干燥的鱼尸,留存有它被凝固之前挣扎的姿态:眼圆、嘴阔、卷尾。离我不远,它随时有可能游走,只要我稍有动作,它会从任意一条裂缝中消失。千万条缝隙,它预示着无数可能,比如清澈的泉水突然从无数条缝隙中汹涌而出,蓄满整个池塘,淹没了头顶。

我居然可以呼吸,可以像水草一样摆动、自由伸展,到处明晃晃的,突然有更多的鱼儿从光影的盲点游出来,汇同刚刚在我跟前吐出口中泥沙迅速复活的那条鱼儿,围着我柔软的肢体上下逡巡,一条精灵般的彩带鱼穿过指缝游过去。水生世界又回复了往日的生机,阳光在池岸猫似的走来走去,风也如愿以偿……

若真是梦境,梦则显得透明而单薄,像脆弱的水泡,即使可以帮我泅渡,却是水的假象,瞬间荡然无存。

父亲焦躁之极,已经给我打过无数通电话,每一次他总会在线路那头的乡下抱怨:“老天若再不下雨,池塘里的鱼就全完了。”他全部的生活趣味都在那些池塘那些鲜活的鱼身上。作为农民,历代流传他们乞求风调雨顺的故事和传奇,就是当下,西部有些地方仍然盛行着开春祭献的礼俗,可是老天像个耍赖的债务人,迟迟未能兑现归还的款项,对于农民精神或者物质上的敬献窃之不予。

我开始怀念一口池塘,像在怀念一段过往。时光利箭过于锐利才显示出速度,它和利用空气动力学的其他机械是一致的,它劈开时空,犁出记忆。记忆属于流星的,流星去矣,轨迹也稍纵即逝,剩下的全是想象的填充物,涂以感情和感觉,也便显示出深刻和惋惜,潮湿的、盘踞性的。那口池塘很丰满——池塘的底层:麻痹、腐朽、富营养化,蜂窝般的淤泥以及藏匿其中的沼气。地质构成的来源其实简单得如同人类。

我在相同的底层境遇里时常发牢骚,散发出混杂的气味,质地轻微的好处是它能够渗透、经过上层浮出水面。沼气对水的影响微不足道。可是那口池塘的底子一直在更新。

父亲曾经是村里砖瓦窑厂的责任承包人,十几年来不断出力出汗,冬天池塘经历枯水期,裸露出池底,那是他的矿藏,黏度很高的黄泥是上好的砖瓦材料。采掘的过程让我明白了两种本质:杨埠村的地心是纯黄的,它有着金子的色泽和阳光的气味;池塘满蓄时呈现出橙汁的外表和若有似无的芳淳,它有幸福和温饱的感观,像小麦和玉米的皮肤。推陈出新的底子,柠檬的池水,围以绿色草木,主食有了,蔬菜有了,餐桌齐备,洗浴的人、寻欢的鸭、点水的蜻蜓和翠鸟便是用餐的。

我无法一一盘点,记忆有必要更加生动,是因为它还有细节:竹林掩映着房舍,同时成为池塘和家之间的屏风,雨水从尖尖的竹叶滴注入池塘,竹林弯曲而陡峭的边缘成了鱼儿的港湾,它们雀跃着像是闺房内的嬉戏。

父亲的告急电话是希望我能回家一趟。我很及时,家里有两个乡亲正要和父亲争吵,看我风尘仆仆地回来,脸上线条不再压抑,不再像干枯的河床,他们家的秧田就在池塘的下面,再无水续命,秧苗就会枯死。我说:“放水吧,再旱下去,还是无水可守,应了人家的急,人家会念你的好,毕竟庄稼是大事。” 在我回城的第二天,雨开始下,一下起来就有点不可收拾,不仅救了火,还有泄愤的意味。

布谷鸟和知更鸟一齐出现在黑夜里。两种鸟或者两种声音。它们及时地吸取了空气中飘洒的第一滴雨水,叫声苏醒过来。它们已经来迟了,庄稼被旱情耽搁,一再推延,它们显然是应景的动物,看见田野中的积水被云缝中的光亮照射,才开始唱,歌声像雨水一起,降落在村庄的夜色里。

田螺的生命跟它的外壳一样坚硬,吸附在阴暗的石缝中不断蒸发的水气。当夜晚来临时,池塘的底部水气最是稠密,冰冷的石头汇聚了一部分,凝成水滴,这些被人遗漏的两栖动物,藉此维生。当积攒的雨水抬高了地下水位,终于也蓄满了地面的坑凹,形成大大小小的池。

田螺像一小块崩塌的土坯或者像一滴水,掉进大大小小的池子里;活跃一些的田螺,有冲浪的兴致,水路上泥泞里有它们笔直的犁沟。其他的水族差不多在过去的干旱中消失殆尽,田螺都回到水中时,重新建构起水生生物世界,那些水便有了一丝清新的鱼腥味。绝大部分田螺的外形长得怪怪的,当水体被另外一只掉下来的田螺弄得晃动起来时,旺盛的青苔长如人类的头发,潜游时摆动的样子,缩微版的水底森林,涛声频仍。那些青色火苗团团围困住田螺的外壳,先前也有发现,但不是集体性,青苔有多长,说明经历过的干旱有多持久。实际上,干旱在摇摆生态的天平时,田螺的布满青苔也是田螺的适应性变化,应了那句话:适者生存。

青蛙的鼓噪来得晚点,过于兴奋的缘故,有起调太高的、有起调太高嗓子破碎了的,有用腹肌发声的、有腹肌发声而气流逆转的(结果是尾部有气泡隆出,像另一个声囊),有叫声不济的,转而攻击叫声洪亮的。

它们,还有未知的更多,几乎要群呼:暴雨来得更猛烈些吧!

几乎是歌舞升平,终盖不过雨声。雨水郁积太久了,倾泄如瀑。严实而辽阔的画面感,轻易能俘虏我的任何想象,放任自己像深水中的一块石头,沉溺、冷静、木讷,被雨声侵蚀、吞没,内心布满湿滑的苔痕。雨水若再久一些,世界又将是另一个模样。

新媒体编辑:袁欢

配图:摄图网、unsplash

1981·文学报40周年·2021

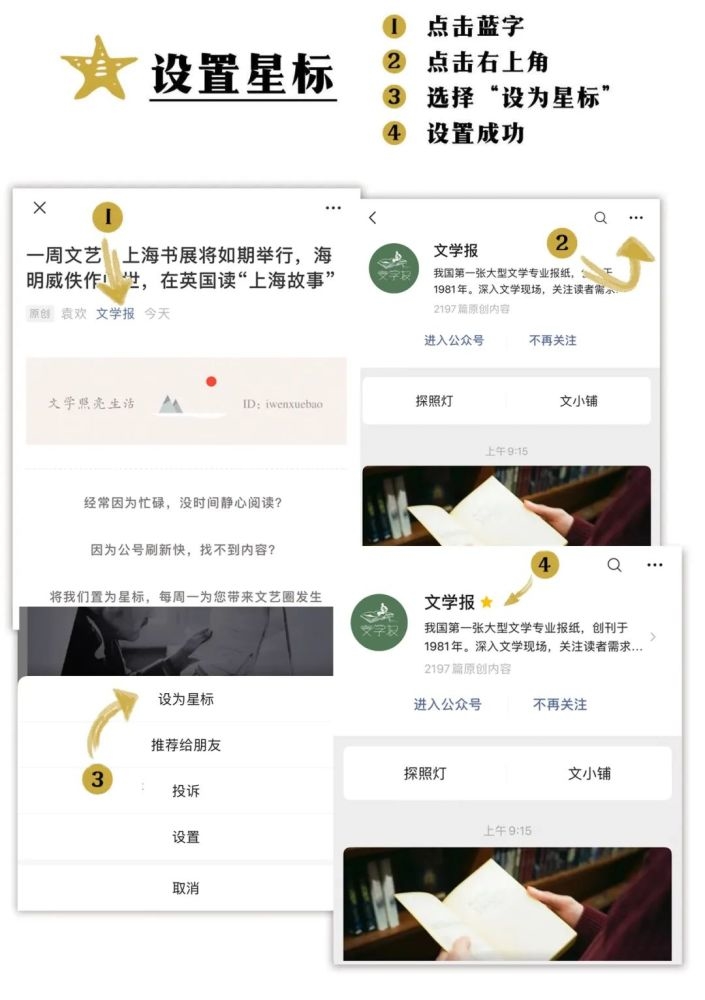

每天准时与我们遇见的小提示: