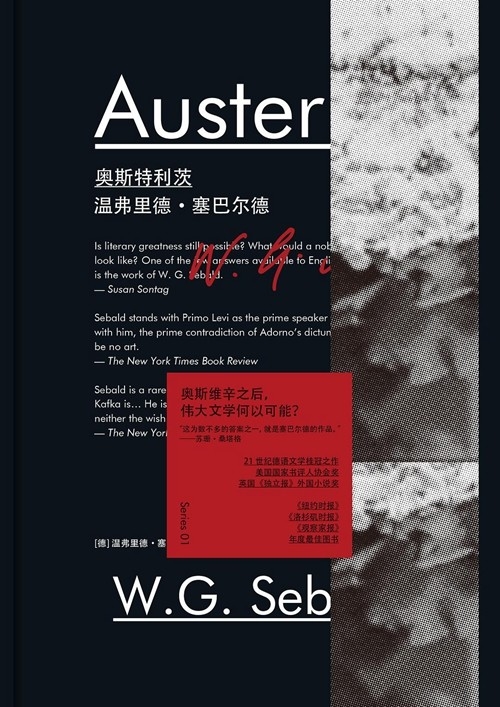

温弗里德·塞巴尔德:历史迷雾中的孤独患者

温弗里德·塞巴尔德最早被大家知道,可能缘于2010年引进的那本《奥斯特利茨》。近两年随着他作品的陆续引进,包括我在内的许多读者开始认识他,了解他。作为一名用德语写作的作家,塞巴尔德的名声比不上他的前辈:托马斯·曼、瓦尔特·本雅明……他的同代人里,赫塔·米勒和彼得·汉德克已经拿过诺奖。如果一名塞巴尔德迷想为他呼吁一些名声,就得有迹可循。事实上,他曾登上过诺奖的候选名单。苏珊·桑塔格称赞他,今年刚过世的波兰诗人亚当·扎加耶夫斯基写诗向他致敬,当红的英国书评人詹姆斯·伍德为他写过长文,称他是“当代欧洲作家中最神秘的一位”,他的语言是“一座非凡而几乎是古物的建筑”。

温弗里德·塞巴尔德

塞巴尔德于1944年出生在德国巴伐利亚州的一座小镇,属于在二战阴影下成长的一代人。他的父亲是一名纳粹军人,参与过入侵波兰,塞巴尔德认为自己属于“法西斯产物”。在德国和瑞士求学后,1967年塞巴尔德移居英国,从1970年起在英国执教,80年代开始发表作品。直到2001年因车祸去世,他留了四部小说、两部诗集和两部散文集。

如何背负并处理带有耻辱和罪恶感的父辈记忆?面对这个与生俱来的问题,塞巴尔德在他的作品里将之引申为关于战争与记忆、历史与遗忘的书写。他的成长经历总是跟他作品中身份模糊的叙述者“我”贴近。詹姆斯·伍德所说的“神秘”正是建立在他个人经历与作品主题微妙的统一上。

其次,塞巴尔德的语言繁复、冗长,有古典的余味和现代感的精确,借人物与人物之间的转述营造层层叠叠的厚重感,同时又因为厚重变得失焦和模糊。他习惯将历史照片作为另一种语言纳入他的作品,历史照片携带的事实成为虚构文字的注解,或证明,虚构文字同时又在冒犯历史照片原本的来历。这种将真实与虚构并置,引发矛盾甚至混乱的写作方式使得塞巴尔德的作品难以归类。它是小说,也是非虚构,是非线性、带有私人印记的历史文本,也是关于欧陆的漫游游记。最重要的是,这样的写作似乎是唯一能践行塞巴尔德历史观的方式,以文本模仿历史作为迷雾的本质,真相早已追随死者步入永恒和沉默。当我们讲述历史与记忆时,我们也在回避、遗忘或者美化它们。

塞巴尔德的第一部小说《眩晕》发表于1990年。小说分为四部分,第一部分主要讲述十九世纪初,一名拿破仑麾下的军官失意的情感生活;第三部分来到二十世纪初,展现来自布拉格的K.博士压抑紧张的生活片段,这里的K似乎出自卡夫卡的《城堡》。第二部分和第四部分分开讲述二十世纪八十年代,叙述者“我”在欧陆旅途的见闻以及“我”回到故乡W,时隔三十年,重新回忆童年和发生在这片土地的往事。

从《眩晕》开始,塞巴尔德就采用文字穿插照片的写作方式,散落在书页里黑白照片自带一层灰暗的时间滤镜,塞巴尔德编排它们,同时编排时间。我们跟随他从十九世纪一个真实人类的心灵侧写出发,来到二十世纪末战争过后萧条落寞的欧洲城镇。接着回到二十世纪初,在一个符号式的文学人物身上体验难以忍受的生活,因无力改变催生出的恐惧和绝望。最后,亦如奥德修斯返回伊萨卡岛,叙述者的脚步引领我们来到他的故乡。在这个村庄远到十六世纪的兴衰演变里,我们似乎窥见并领悟了塞巴尔德的用意。时间和地域的辗转迂回里,他如此隐晦、旁敲侧击地呈现从浪漫主义萌发的十九世纪,人类渴望以热情和梦幻填补内心世界的梦想被二十世纪接连爆发的战争占据并摧毁,最后不得不像叙述者一样,在梦里面对“一道真正令人眩晕的深渊”的心灵衰落史。

在这道深渊里——塞巴尔德写——“没有一棵树,没有一丛灌木、一根残枝、一簇草,只是石头”,只有“一团可怕、血腥、邪恶的烈火,随风横扫整座城市”。所谓眩晕,传达的是站在心灵被摧毁后的废墟上,在历史与现实间跳跃时接近本能的感受。

在《眩晕》里,塞巴尔德初次将亨利·贝尔(第一部分里的军官)这样委身历史边缘,轻易会被遗忘的人物作为书写对象。1992年的第二部小说《移民》里,他用更细致、贴近现实感的笔触记录叙述者“我”身边的四位“移民”。“移民”来自地理空间上的迁徙,伴随身份与归属感的丧失,在记忆的沉重下引发精神上的疼痛,走向崩溃。四位移民里,有自幼离开立陶宛,参加二战后在英国乡村隐居的亨利·赛尔温大夫;叙述者年少时的老师保罗·贝雷耶特,他的家族在“水晶之夜”后逐渐消亡;叙述者离开德国移居美国的亲友们,其中一位是叙述者只见过一面的阿德尔瓦尔特舅公;最后一位是二战中被父母从德国送往英国的马克斯·费尔贝尔,他的父母是第一批被驱逐,随后遇害的犹太人。

汉娜·阿伦特在《反抗“平庸之恶”》中写,“思考过去的事就意味着在世界上深耕、扎根,并因此而安身于世,以防被发生的事——时代精神、历史或简单的诱惑——卷走”。从这个意义出发,背负父辈历史包袱的塞巴尔德对《移民》的书写接近以正面的态度直视德国对欧陆和犹太人犯下的罪行,它是一部忏悔录,也是一部转述的幸存者笔记。虽然在小说中,移民们在记忆的摧残下吞枪(亨利·赛尔温大夫)、卧轨(保罗·贝雷耶特),或怀着屈辱感躺在病房(马克斯·费尔贝尔)。那位远居彼岸的阿德尔瓦尔特舅公选择了更骇人的方式,主动将自己送往精神病院,渴望借电击疗法摧毁尚存的记忆和思考能力。

他们,包括未被书写的那些“他们”都是历史边缘以尘埃形式存在的斯蒂芬·茨维格,在离开“昨日的世界”后选择用生命的终结回到那里。恰恰是幸存者的消失让渡出一个等待讲述的空间,任由后来人以这样或那样的方式将其重新填补。只是,放大到整个文学与视觉艺术,区别于从斯皮尔伯格改编原著的《辛德勒的名单》到今年上映的《波斯语课》对这段历史的浪漫化再现,也不同于克罗德·朗兹曼在九小时的纪录片《浩劫》中百分百苛求真相。塞巴尔德的《移民》占据了一个中间地带,谨慎地召回死者的幽灵,用照片和文字兼并不可完全讲述的真实和最大限度的虚构,以此编排这个空间。同时,他要承担随时被空间里的记忆吞噬后再次眩晕的危险。

电影《浩劫》剧照

回想拉斯洛·奈迈施在《索尔之子》里创造出虚化、晃动、紧贴主角面部的特写镜头,观者借塞巴尔德小说中模糊叙述者的身份完成的阅读体验,类似在《索尔之子》中只能将双眼放置在主角肩头,浸入式地跟随他抬尸、奔走,从集中营逃跑。既然塞巴尔德可以将真实的照片纳入写作,同样,我们可以将真实的塞巴尔德纳入这部电影。当主角藏在林中木屋,前来追捕的纳粹军人捂住一个看到这幕的男孩的嘴,随后枪响,男孩被放开,头也不回地跑入林中。这个男孩就是塞巴尔德。成年之后,他回到此地,写下《移民》和关于这段历史的故事。

电影《索尔之子》剧照

1995年,塞巴尔德的第三部小说《土星之环》面世,同样模糊的叙述者记录自己在穿越英格兰东海岸途中的见闻与感想。

恰如土星之环的形成——吸收太过靠近土星而被潮汐效应摧毁后的月球残骸,这段旅途中的见闻与感想汇聚成一部包揽历史片段与人文景观的微型百科。也是第一次,在前两部小说中占据中心的人物开始让位,叙述者开始更为频繁地展示以“物”代表的风景。

譬如站在洛斯托夫特海岸,叙述者由工业排放下锐减的鱼类回想三个多世纪来人类与鲱鱼打交道的历史,人类如何用近乎玄学的方式捕捞鲱鱼,尝试从死去的鲱鱼身上制造光物质。这种浑身散发独特光泽的物种映照出人类身上无法被文明遮掩的无知和荒诞。否认鲱鱼在捕捞过程中的痛感则出自人类站在中心主义的视角下对自然的殖民。

这种殖民的后果包括但不限于,邓尼奇海岸因人类活动消失的森林,桑蚕在逆反的生长环境和错误的培育方式下风靡欧陆。塞巴尔德写,“所有的一切都是燃烧行动”,“整个人类文明一开始只不过是一团一点点变得越来越强烈的火焰,没人知道它会上升到多少度,没人知道它什么时候会逐渐消失”。燃烧的代价是象征自然的植被、树木“在悄然无声的火花迸发中倒塌”。

无外乎塞巴尔德在《土星之环》里花费篇幅讲述英国作家约瑟夫·康拉德曲折的人生经历——这位幼年流亡、成年后漂泊的波兰后裔在亲历非洲殖民的惨状后写下《黑暗的心》。在这部小说里,查尔斯·马洛沿河深入十九世纪末的非洲殖民地,如康拉德所看到的,马洛目睹这片土地和人民正在承受的暴行,他要寻找的船长库尔兹已在自身携带的文明和原始自然的冲击下任由心灵坠入黑暗,他的身体成为这片土地和整个人类现在与未来的缩影。塞巴尔德在《土星之环》里想要完成的,也是这样一场向历史河流的深处跋涉的旅途,由自然的风景、人造的风景、消失后回来的风景、存在被忽视的风景,识别并拼凑我们征服自然、与之斗争过后的文明遗迹。也许是人类历史上最伟大的自然主义者梭罗坚信,历史无法与自然和谐共存。文明对自然的处理是将它变成一个温顺、服从的东西,而不是“无法穿越、让人颤栗的沼泽”。

2001年,塞巴尔德完成了最后一部小说《奥斯特利茨》。这个世界似乎不满于一个作家如此执拗地书写它想要遗忘的记忆,写完《奥斯特利茨》的同年,塞巴尔德因车祸在英国去世。他留下的这部遗作结合了《土星之环》里的游记形式和《移民》中的幸存者形象,讲述一名从二战幸存下来的孤儿步入中年后,开始在游历欧洲的途中寻找自己的身世。书名里的“奥斯特利茨”是他最初的名字,一个典型的犹太人名字,来自他死去的母亲和失踪的父亲,与奥斯维辛的发音相近。当他认可并接受这个名字时,意味着他开始直面这段失而复得的记忆。这个举动对塞巴尔德作品中所有被记忆折磨的幸存者、被记忆压垮的死者来说意义非凡,它甚至是一种迟到的复活仪式,告知死者与幸存者无需再被那道“真正令人眩晕的深渊”吞噬,在与记忆共存的同时,依旧有可能在这个世界继续活下去。

电影《安乐乡》剧照

持续地谈论塞巴尔德令人疲惫,复述无穷尽的历史与记忆最后反而无话可说。我想起利桑德罗·阿隆索的《安乐乡》,一位十九世纪的丹麦军官在荒漠中寻找自己的女儿,百年后,女儿在一所现代庄园醒来,听到世纪之前来自父亲的回响。身处这个时代,我们或主动或被动地与过去不断割裂,塞巴尔德与其作品的存在就是一种回响。我们跟随他,在历史与现实的交叉处眩晕,我们原地踱步,被历史的迷雾冲散,直到看见一群模糊的人影,一栋无人居住的建筑,一片丛林、一块墓碑……最终,看清我们的来路和去路。