岭南花鸟画大家陈永锵:墨老色酣写真意 顶天立地自成姿

陈永锵,现为中国画学会副会长、广东省中国画学会会长、中国艺术研究院美术创作研究员、中国国家画院研究员、岭南画派纪念馆名誉馆长、广州美术学院客座教授,国家一级美术师、享受国务院特殊津贴专家。1973年以来,作品历次入选全国美展,多次在国内外举办个人画展。其作品收藏于国务院办公厅、人民大会堂、中南海、北京京西宾馆、广州中山纪念堂等。

【岭南艺术大家 第七期】

“不悲摇落,一任狂飙作。漫把红缨镶在锷,装点崇山秀壑。无从报谢天功,自知莫媲云松,乐向摩崖开盛,殷勤不负东风。”这是岭南著名花鸟画家陈永锵按词牌【清平乐】填的《咏西樵山花》。这首作于28岁的词此后数十年间被他反复题在上百幅画作上,包括2004年入藏人民大会堂的《映山红》——这完全可以当作他的“自况词”。

《映山红》(2004年)人民大会堂藏

诗词绘画共冶一炉

在与陈永锵同辈的艺术家中,很少有人能像他那样曾经在诗学和绘画这两大专业领域中得到过系统的扎实的训练。由于种种机缘,他从孩提时代起就先后得到了岭南文化艺术名家梁占峰、黎葛民、陈卢荻、朱庸斋的画学和诗学启蒙,在传统的师生制模式中浸淫多年。后来考上广州美术学院研究生,在现代美院教育中,他又经受了严格的磨炼。丰厚的学养及积极的探索让陈永锵的写意花鸟画自成一格。正如著名美术史论家李伟铭教授在《当代花鸟画艺术中的“肖像画”——再析陈永锵的绘画风格》一文谈到的那样,“在描绘大自然的过程中,他(陈永锵)总是善于将山水、花鸟与人事联系起来,由此及彼,在神明独照之处,找到借物咏怀的理由和根据。”譬如画苦瓜时,陈永锵的题识就有点与众不同:“我不仅乐于品它的味,还欣赏它不会圆滑的长相,他疙疙瘩瘩的常使我想到古老的青铜器和别的什么隽永的事情……”显然,他在品触物象外表美感的同时,开始有意识地更深入一步探索物象内里蕴藏的意义及其衍生的文化内涵。

《掷地有声》(2016年)

陈永锵的花鸟画题材广泛,如木棉、向日葵、映山红、美人蕉、山茶、鸡冠花、南瓜、芭蕉……其画面似有万物生长的节律,这些鲜活的生命由意趣生动变为意境深远。“他们首先是以外在的朴素美感唤起我的关注,继而是他们内在的,具‘人格化’的深层美感,构成我与他们思想感情上的共振和鸣。严格地说,我并不是纯粹地表现审美对象的自然美,而是在表现我自己对生命的一种感知和呼应。简言之,张扬生命!”陈永锵的花鸟画虽然来源于岭南画派的嫡传,却超越了后者的清新明丽、雅致婉约的境界,而显现出一种热情浓烈、浑厚粗犷的精神气质。

《大鱼曾经是小鱼》(2013年)

开挂的人生始于《鱼跃图》

1973年,陈永锵的《鱼跃图》入选全国美展,并获得优秀作品奖。这不但使他在40多年前画名远播,更重要的是在参展过程中得以认识关山月、黎雄才、陈少丰、陈叔亮、杨之光、陈金章等画坛前辈,以及林墉、林丰俗、方楚雄等一众未来的画坛知己,在与这些师友的交往中,陈永锵既开阔了自己的艺术创作视野,也从他们身上学到了对艺术的真诚、对友侪的忠厚以及对晚辈的奖掖提携等传统美德,他们对陈永锵的影响直至今天。“能够获奖并不是代表我画得特别出色,而是由多方面因素构成的。听说当年在省内评选参加全国美展送展作品时,有两张以鱼为题材的作品,经评委考虑再三,最终舍弃了广州美术学院教授何磊先生的作品,而选送我这名‘公社社员’的《鱼跃图》。传闻此结果还曾引起何老师的些许反感。我后来找到机会跟何磊老师解释,提出要拜他为师,他后来力主我报考广州美术学院的研究生。” 据陈永锵透露,1978年在他报考过程中,不少老师都向他伸出援手。教美术史的陈少丰老师为他开列“考研”必读的一大叠相关书单,不但向他敞开自己的书库,而且提供午膳,让他安心恶补相关的文化历史知识。陈金章老师则为只有初中学历、资格距考研差一大截的他指点迷津,让他顺利获得准考资格。至复试阶段,角逐花鸟研究生剩下两人,刚从广州美术学院花鸟专业本科毕业的方楚雄主动放弃参与角逐,让他自然地成为该届唯一的花鸟专业研究生。从此,陈永锵的人生发生了翻天覆地的变化,而这一切可以说是《鱼跃图》带来的。

《鱼跃图》(1973年)广东美术馆藏。

用花卉来记录生命

岭南画派画红棉的脉络悠长,陈树人的木棉端庄、静穆、清逸;赵少昂多画折枝的木棉;梁占峰的木棉典雅清爽、秀丽斯文……陈永锵的木棉则热情如火,绚烂多姿——这是因为他以个性鲜明的语汇符号和强烈的概括性笔墨,赋予了木棉以热烈活力和蓬勃生机。

当南都记者问到是什么契机让他萌生想要画木棉的念头时,陈永锵一下子把回忆拉到了14岁那年。他当时正跟随父亲去拜见梁占峰老师,内心紧张的少年在看到挂在梁老师家里墙上的一幅画时瞬间安定了下来。那是梁老师自己画的四尺红棉,上题其自作的诗:“愿祝人生似木棉,凌云百尺气冲天。花开映日红如血,絮落纷纷暖大千。”“那幅画和那首诗对我以后画木棉影响很大,特别是那首诗,它引起了我对木棉‘人格化’的联想:木棉体直色正,花硕树高、豪气干云,最重要的是它落朵不飘英,掷地有声。后来我自己也写了一首颂木棉的诗,‘顶天立地自成姿,沉醉东风花醒迟。三月群芳闹渐已,丹蕾十万吐高枝。’”

陈永锵笔下的木棉热情如火,绚烂多姿。

陈永锵在木棉画上常常会钤一枚“岭南风骨”的印。“我是生在岭南木棉树下的男儿。在我人生走来的70余年里,没有哪年少了注目木棉的花开花落。我在对它的仰望和玄观静览中引发了对自强不息、从容向上的人生思考——木棉教我‘师造化’‘道法自然’。”

陈永锵画的木棉多以平视视角、宏观取景、浓墨画之。“这跟我的人格有关,我的画都是平视的。我接受了很多庄子的思想,既不仰视也不俯视,就是平视,平行交往。”熟悉陈永锵的人都叫他“锵哥”。据锵哥透露,他跟梁占峰老师习画时,梁老师就视其如子侄,让自己的四个孩子都喊他“锵哥”,其中一个是现在的广州美术学院教授梁如洁,慢慢地,美术圈的人都跟着她叫,不管他的地位如何变迁,这一声“锵哥”从来没有变过。“我喜欢人叫我‘锵哥’,就像街坊邻里一样亲切,‘哥’是平民性的称谓。再说了,叫锵哥更显年轻嘛。”

陈永锵与恩师梁占峰(左)合照。

面对面

对艺术虔诚,对生命热爱,才有创造

南都:1973年《鱼跃图》入选全国美展,这幅作品可以说是你初登画坛之作,可以介绍一下创作背后的故事?

陈永锵:《鱼跃图》对于我来讲很有意义。1973年《鱼跃图》入选全国美展,获得了优秀作品奖,我的人生方向从此逆转了,一路向上攀升。这一切说来话长,因为一些历史原因,我们一家当时从广州回到家乡西樵务农。一天,南海县文化局一名干部带着宣纸来到我家。他说:“你是跟梁占峰学过花鸟画的,现在形势变了,你可以画回花鸟画了。”我听了当然满心欢喜了,于是就把身边随时可见的情景画了出来。作品本来叫《鱼跃人欢》的,想着简单一点,就改为《鱼跃图》了。说实话,我当时就是画身边的事物,很简单,谈不上什么构思,但我是以“西樵公社社员”农民画家的身份参加的,这一身份在那个时代是个加分项。

南都:《鱼跃图》让您一夜成名,当时应该有不少奇遇吧?

陈永锵:《鱼跃图》的成功对我来说,不但获得可以名正言顺挥笔画画的即时满足,更重要的是在参展过程中得以认识关山月、黎雄才、陈少丰、陈叔亮、杨之光、陈金章等画坛前辈,以及林墉、林丰俗、方楚雄等一众画坛知己。其中印象最深刻的是陈叔亮老先生。1975年的一天,我正在忙活。中央工艺美术学院院长陈叔亮老师在省二轻局领导的陪同下来西樵考察,在筹备作品的时候看到我画的一本西樵风景画册,提出要见我。陈老是闻名全国的工艺美术教育家、书画家,我跟前来报信的人确认了3次,才半信半疑地走到陈老面前。陈老听说我是《鱼跃图》的作者,便问我有什么感想。我实话实说,自己才20多岁,其实画得很幼稚,得奖大概是因为公社社员的身份而沾了时势的光而已。陈老便对随行官员夸奖我又诚实又谦虚,说这个年轻人很有前途,还执意要我陪他去南海工艺美术厂参观。那是我人生中第一次坐小汽车,我扶他老人家上车,他反而握着我的手让我坐在他身边,问我的工作和生活情况。下车后,他又对随行官员说,这个年轻人要好好培养,也要解决他爱人的工作问题。参观的过程中,厂领导就撺掇我请陈老题厂名,当时有点不知轻重,我就斗胆跟陈老提了,哪知陈老欣然提笔。就这样,在南海西樵官山区,一个小小的工艺厂的招牌居然是陈叔亮亲笔所书。陈老回京后还特意给我寄来了条幅,上书王安石金陵怀古之二:“霸祖孤身取二江,子孙多以百城降。豪华尽出成功后,逸乐安知与祸双?东府旧基留佛刹,后庭余唱落船窗。黍离麦秀从来事,且置兴亡近酒缸。”这一条幅我珍藏至今。我和陈老再次见面是在6年后,当时我已经考取了广州美术学院的研究生,院里安排我和方楚雄去北京游学,还是在陈老关照下才得以借住中央工艺美术学院学生宿舍长达一个多月。

南都:你和方楚雄先生当年在北京天津等地游学,都拜见了哪些大家?有什么印象深刻的事情可以跟我们分享吗?

陈永锵:我们在北京见到了很多当代中国画坛的大师,李可染、李苦禅、王雪涛、崔子范、田世光、俞致贞、孙其峰等等,聆听教诲,并感受他们的人格。这些先生都很出名很厉害,但都很随和很可爱。刘力上教授与俞致贞老师是一对夫妻。有次在路上遇到刘教授,他当时要上医院探望生病住院的俞老师,我就问刘教授带了什么好东西给俞老师,刘教授揭开手中提篮的盖子给我看,喵,原来是一只猫。刘教授说“她一个星期没见它了,她想它了。“你看,这就是可爱和童真。

孙其峰老师在天津,跟着他学习有好多学生,那时见他拿出抽屉里自己的画作跟学生交换。他对我说:我们交换作品,行不行?他是大师,我是学生,他拿作品跟我交换。这一做法让我很感动。

我们后来还去了中国的艺术宝库永乐宫、敦煌石窟,临摹壁画,让我囫囵咽下了受用终身的艺术营养,敦煌使我在被震撼中深深感悟:唯虔诚者才有创造。对于我而言,这个虔诚是对艺术的虔诚,对生命的热爱。

20世纪70年代赴敦煌写生。

南都:假设当年没有考上研究生,会发生什么?

陈永锵:我应该还是画家,说不定更厉害呢。读了研究生,有好的老师,可以指导你,但也有可能在某种程度上束缚了你。很多事情都是有得有失的,就如一个口袋装了纸巾就装不下钱了。艺术创作不需要长篇大论,只要热爱生活就好了,做个热爱生活的人。

为人生而艺术,不要为艺术而人生

南都:你曾说过,“当一名画家要有童子眼、诗人心、哲者怀和工匠手”,能为我们解读一下这句话吗?

陈永锵:“童子眼”就是说要对身边的事物保持一种好奇,如果你什么都看不惯,怎么可能成为画家?像齐白石,他一辈子都保持着孩子般的天真,童心不泯,保持初心。“诗人心”即诗人的情怀,诗歌是一切艺术的灵魂,如果都不懂得把美好升华成诗意,这怎么行呢?“哲者怀”就是说要像哲学家那样形而上地看待问题,不要斤斤计较一些局部的事情,更不要因为一些末梢枝节的事情,而损害了大志的实现,要有胸怀。最后,说来说去,你都得亲自表现出来,画出来,这就是工匠手。

《只钓青山不钓鱼》(2009年)

南都:可以更具体一些吗?譬如你在成为一名优秀的画家之前做了哪些准备?

陈永锵:画家不是培养出来的。画家是要经过人生的历练,从人生的酸甜苦辣中熬出来的。优秀的画家要具备三个条件:第一,他的艺术语言具有原创性,并非鹦鹉学舌;第二,原创性体现出艺术修养和功力,不是乱来的;第三,要体现美学思想。例如我的美学思想就是张扬生命,向着太阳唱起歌,为生命而歌,赞扬生命,其实也是在赞扬自己。我很仰慕树,树无知于生命的意义,但树,竖起了生命的尊严。站着的树死了,死了的树还站着,它用僵硬的枝柯描绘着树的过往。我也敬重小小的苔藓。苔藓渺小得连太阳都没有留给它们顾影自怜的影子,但他们在裸地荒原上贴出第一张绿色的生命宣言。我觉得自己也是苔藓,人生某一处地方也肯定会有苔藓。所以不要为艺术而艺术,“为人生而艺术”,这就是岭南画派的名言。

南都:说到岭南画派,你曾说过一向并不将岭南画派看作是艺术发展的框框,请你谈谈当代岭南画派的精神内涵和发展方向是什么?

陈永锵:我向来的看法是岭南画派有理念,无组织,并不是一个小集团。岭南画派的特点是开放兼容,务实创新。兼容是吸收,而不是居高临下,正是这些特性塑造了岭南画派随和的品性。岭南画派创始人“二高一陈”都是革命者,画家不能躲在象牙塔里,而应该融入到大千世界中,要为人生而艺术,而不是为艺术而艺术。画家就是要描写现实生活,有什么事物感动到他,触动到他的艺术神经,就画什么。我就是这样,当时汶川大地震后,全国默哀,默哀完毕后我就马上拿出纸,画了下半旗的场景,就像高剑父先生当年写《东战场的烈焰》那样。

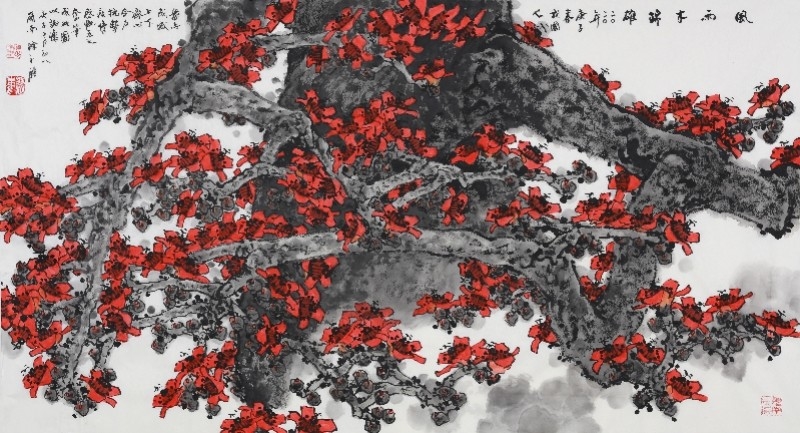

《风雨木棉雄》2020年,有感于国人抗击新冠疫情而作。

南都:你现在有教学生画画吗?

陈永锵:我不收徒弟。因为教学生画画的话,也要教给学生规律。但做画家就是要不断地尝试新的规律,寻找新的规律。这两者听上去就很矛盾。

南都:作为大家前辈,你对现在青少年的美育有什么期许和寄语?

陈永锵:“率性为之,守住自己,张扬生命,道法自然。”是我一直以来所追求的精神境界和生活状态。我不怎么擅长教人,每个人都有各自的天赋,路走长了会懂得自我调整,说多了反而会嫌你啰唆。艺术与生活是分不开的:没有艺术的生活是没有质量的生活;没有生活的艺术不接地气,也就无法打动人。现在有些年轻人对人生的思考少,所以年轻人要勇敢做人生的实践,要自己体会人生体味人生体验人生,不能只听概念。当然,艺术应当与众生合唱,不要创作那些谁都看不懂的作品。

《果实》 2003年,广州艺术博物院藏。锵哥在采访中透露,在西安霍去病墓看到石马时即联想到南瓜,两者都体现了生命的张力。

80岁之前不搞个展,想安安乐乐地玩

南都:记得你曾说过,我无意为画画而画画,我是为人生乐趣而画画。你退休回归画室、田园、家庭后,对画画的真趣是否有了更多体味和理解呢?

陈永锵:人生和画画不是拆分的,佛说,一举手一投足皆佛法。画画要堂堂正正,不能故弄玄虚。画画就是朴实地生活,不是为名为利。每个人都要在现实生活中体验人生,为人生而艺术,不是为艺术而人生。

南都:您现在每天的生活状态是怎么样的?

陈永锵:我现在最重要的还是画画,如果一天不画画我就会不自在。可以说,画画是我的生活方式、生命的形态。我现在每天早上八、九点钟起床,泡茶、听音乐、看看外面的风景,然后开始画画,中午约朋友吃饭、喝酒。以前我不睡午觉,现在也会在午后小憩一下,下午依然是画画、写诗,晚上睡觉前看一个多小时的书。这就是我的生活方式。

南都:您今年有什么新的工作计划吗?

陈永锵:暂时没有。我和儿子们说80岁之前不搞个展了,想安安乐乐地玩,到了80岁再说。现在就想安安静静的,我也算是有一点名气了,不会去想追求更多,再者,出名也是自然而然的。

采写:南都记者 周佩文 实习生 李倩妍 柯佳敏 苏芷莹

视频:N视频记者 刘宝洋

图片由受访者提供