在有名与无名之间勾勒

□李学武

她会说文学的“太古语”,善于给万事万物命名,捕捉情绪之间的微妙区别

在美国幻想文学大师厄休拉·勒古恩创造的地海世界中,知晓事物真名,便可控制它,无论鹰隼、走兽、风雨,还是亡灵。呼唤真名的语言叫做太古语,与宇宙同寿,存在于世界创生之时。

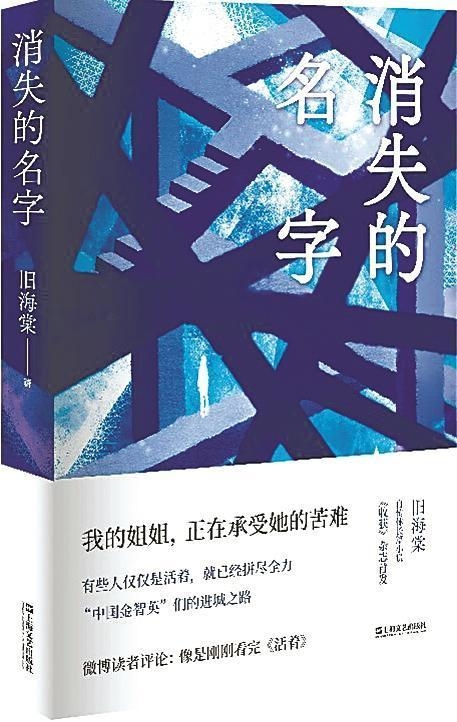

曾为诗人的小说家旧海棠,以自身的一段生命为蓝本创作的长篇小说《消失的名字》中,描绘了这一“真名神话”的现实映照。区别在于:现今人们拥有若干名字,一一对应社会生活的种种系统。凡被系统呼唤彼处“真名”,便必须听从,让渡出一块生活,甚至一片灵魂。

招工时,“真名”是一串数字,叫做身份证,先前15位,现在18位。一个女孩离家打工时尚未办理,便不被系统接纳,只能用捡来的代称——这是叙述者“我”的故事。老一辈乡村女人往往有姓无名,上户口时的编码规则是姓+排名+性别代码(通常是个“妮”字)。一个女人户口本上是“白二妮”,有了孩子叫“瑞娘”,年龄大了唤“老白”,可是当《新白娘子传奇》播起来,又被喊成“白素贞”。取名是集体权力,硬生生把人拽入故作亲昵、实为戏谑的“大人的场子”,应了是屈从,不应是反叛,下场通常是无形的放逐——这是妈妈的故事。艰难岁月,一个男孩跟着后爸改了姓,成人后带着妻女回乡,把一家人种在牛棚中,坚持一两年,终于认祖归宗,要回原姓。几十年后,仍因田产而被小辈嚷着乳名责骂。打破界限喊名——小辈喊了长辈的乳名、外人叫了“内人”的昵称,不是侵犯就是羞辱——这是爸爸的故事。

称呼如同凝视,呈现权力关系。但旧海棠显然无意把小说做成人类学调查笔记,串起这些世相的,是一个女人与“姐姐”相爱相杀的故事。起初“姐姐”是别人,长“我”几岁,懂事早,学习好,善良到不忍看见任何活物遭罪,柔情可化作“一口仙气”吹给妹妹,给她鼓励。可农村人一生往往就是一场“接力赛”,棒到了手中,不能掉。于是考虑到一家人的经济条件,放弃读大学机会。死后她埋在丈夫老家,和夫家祖坟隔着能埋两代人的距离,隔着丈夫后来娶的妻子,生的儿女;和娘家亲人隔着梦境,隔着念想,棒却传了下来。从此“姐姐”是一份职责,需由“我”来担当。“我”挣扎于命运赋予的一系列“名字”之间:妈妈、姐姐、员工。家庭、原生家庭、工作,哪个喊一声,都牵动她的一条线;一起喊,提线木偶不会优雅起舞,只能手忙脚乱,甚至颓作一团。“我”在一波波厄运——弟弟被人打成重伤、父母盖房受辱、胎儿停育、职场危机——之中,慢慢接受“姐姐”的名字,甚至在工作中也被下属喊做“姐姐”。“姐姐”是个魔咒,应了,不会如同进入金角大王的葫芦一般化作血水,但总归要手心向下,给出点什么:金钱、时间、责任、岗位。

但是“我”应当唤自己什么呢?系统中的名字无非是代码,道出用途与位置,说不出本质。只有“自称”才能呈现本真。小说结尾,“我”的本名被强调:陈云云,曾用名燕平——分明是跟着姐姐陈平平的名字来的。但这本名与曾用名,仍是由别人——办户口迁出手续的工作人员说出。

“我”究竟是谁呢?小说没有给出答案。所喜,阅读过程中,我们至少清晰地感觉到,作者旧海棠喊自己什么:一个写作者。她会说文学的“太古语”,善于给万事万物命名,捕捉情绪之间的微妙区别。

不过,更多时刻,旧海棠拒绝为感觉命名。语言是粗暴的,排他的,用上一个,便把多义性和暧昧性统统抹杀。她代之以镜像。悲痛便也分了层次,有活人气,不是乌压压假模假式的痛不欲生。写上坟,“姐姐的坟好像知道会有人来看她,很乖,哪也没去,安静地坐在一片茶园上面的山坡上等待着”。这安静的、柔软的坟,把永别当成另一种相守。

《消失的名字》,用笔很淡,不科班,不匠气,世界在有名与无名之间勾勒,生命在“用”与“真”之中找到平衡。一如叙述者记忆中的儿时场景:风吹水面,云聚云散,她在大地上睡了一个长觉。