车前子:我喜欢迷路,要让文字四面八方|专访

十卷本《严家炎全集》出版 | 法国哲学家让-吕克·南希辞世 | ......

本报封面:车前子

郭天容 / 绘

作家车前子的声名最早来自诗歌,后来又写散文,还画点水墨画,练练书法。他是当今文化艺术界一个无法归类的存在,让企图对他进行概括和定位者无所适从。车前子的散文集《茶话会》近期出版,在接受本报记者采访时,他金句频出——“写作者一开始就要站在‘逃跑线’,见到大师面孔,扭头就跑。”“我喜欢迷路,我要让文字四面八方,发散流窜。”“写作,绘画,应该让我不平静,让我焦虑,让我煞费苦心,这样才有意思。”

#01

“在写作过程中,空白第一重要。这不仅是个技术问题,更多跟思维有关。”

记者:据说本雅明曾幻想用引文撰写一部作品,我没这个奢望,但的确想过用引文做一个访谈。读了你的书后,我觉得可以部分实现这一愿望,因为在你的诗文,尤其是在你的散文里,常常能读到一些点到即止,但很可玩味的话。你最新出版的散文集《茶话会》的作者简介里,就有这么一句:“诗人选本中的自我,仅仅是件艺术品。”这大概能体现你的写作观,还有对自我身份的一种认知。

车前子:怎么解释呢?句子已经呈现某种质感,我就既要避免画蛇添足,也要放弃锦上添花。汉语是不宜展开的语言,或者说汉语是不够雄辩的语言,它点到即止,自带空白。罗兰·巴特有意识寻找这种空白,在段落与段落之间寻找,所以出来的文本会碎片化。我的空白似乎是无意识的,被汉字所作用(如耶利内克——不是她遛语言狗,是语言狗遛她)。至于汉字的空白,比汉语更微妙了,形声的字,会意的字,包括象形的字,我都视作一种抽象,不匀的空白使汉字抽象化了,放之书法,草书就是空白运行图,即使楷书,空白也在交换。老辈书法家这样说过,你写字,眼睛不要盯住黑的,要看白的。本雅明好像论述过中国书法,我则把中国书法的一些手段,挪用到写作,在写作过程中,空白第一重要。这不仅是个技术问题,更多跟思维有关。

记者:现在流行说,写作是个技术活。实际上,很多东西看似只与技术有关,实则还关乎思维观念。

车前子:空白是中国人的抽象思维,这么说,又是有意识了。是不是进入二十世纪中下叶,知识分子一下有了身份认知的迫切感,这是文化、种族、阶级、性别、社会分工的压力、剥离、夹层、加强和细化的结果?这种身份认知,多少属于西方思潮在这里引发的死水微澜。我不认为我有身份认知的自觉,这需要挖个坑,埋在其中。我是身份游弋,陆游曰:“此身合是诗人未?”游弋于疑问,我不对我的身份辨别——按下自我认知的按钮,我游弋,游弋之前,我先假想身份,假想自己是诗人,然后游弋,至于是不是诗人并不重要,在游弋中,假想的身份获取虚线规划的界面,是逡巡,而非侵入。身份是彼此的界面,但我是务虚的。游弋非认知,认知是纸牌,游弋是纸牌游戏(以假想身份为纸牌)。直截了当,一言蔽之:身份认知是有中生有,身份游弋是无中生有。

记者:这个说法有意思。我注意到这句你早先是这样写的:“诗人作品中的自我,仅仅是一件艺术品。”这几个字之改,意味着什么?

车前子:“作品”难免泥沙俱下,“选本”乃为澄明过程,“艺术品”是种选择行为,“诗人”是选择之后“仅仅”的结果,直至消失。现在我可以说了:诗人更愿意成为一件艺术品,而诗人消失,另一种情况是诗歌消失,消失的诗歌经过转换成为艺术品,则与诗人无关,尤其是它的商用价值。

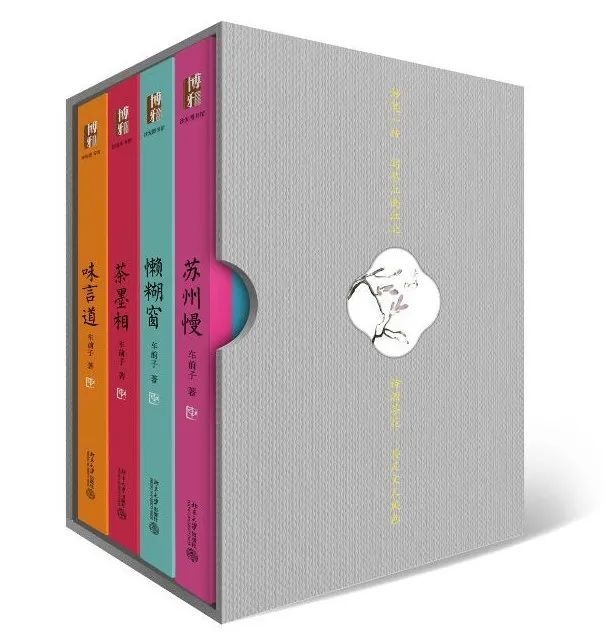

车前子部分诗集

记者:可见你还是更认可自己是一个诗人,而非寻常意义上的散文家。但以我的感觉,这两个身份在你身上是统一的。你的诗歌多少包含了一点散文性。你有时似乎也是以诗的方式写散文。尤其是那篇《2002年故乡夏天》。“2002年故乡夏天的火车站广场上,热气如阳光明媚的白银,要积雪般融化。”这句,我数了一下,你重复了五遍,这是诗的手法么,像诗一般回旋往复。

车前子:这是素描手法,在混杂的空间里,我只得一次次返回和肯定它们最初的轮廓线。

记者:有关自我与艺术的这句话里,也像是蕴含了自嘲的意味。一般说来,我们会强调,写作要让自我和广阔的社会发生关联,而不宜只是满足于自我表现。

车前子:粗放谈来,浪漫主义诗人的写作,确有特别强烈的自我,现代主义和现代主义以后,写作仿佛就是为了失去自我,蛊惑自我,搞乱自我,我是自觉寻找这种搞乱的感觉,我甚至可以愉快地告诉你,事到如今,我终于没有自我(不是“无我”),我开始进入享乐式写作(享乐,身份游弋的手法,在这个手法里,个体与社会的关联是各取所需的占有,一种节约的奉献)。那么,说到散文写作,散文在我这里就像聊天,就是说,有两种散文:聊天式散文,演讲式散文。演讲式散文要做很多填空,聊天式散文不一样,打个洞,透点光,心领神会。我喜欢苏东坡的文章,尤其小品文,他是聊天,不像韩愈,如开讲座,韩愈也确实“好为人师”。

记者:对韩愈颇有微词么。你可是说过:“死在韩愈笔下的人,是有福的。”

车前子:“吏部文章二百年”,但我还是喜欢苏东坡那样的写作,他的书法也是聊天,《寒食帖》浓郁,看着不累,黄庭坚、米芾的书法,看久了,会累,他们书法,也是演讲式的。拿着毛笔,有聊天的感觉……多好。最好的聊天,一言不发。据说贝克特与人聊天,三小时两句话,座上没人认为不是聊天,神了。

#02

“深刻首先是丰富的,最后必须有趣。”

记者:不着一“言”,尽得风流啊。交流是难事,要不就不会经常听人感叹交流太难了。话说回来,所谓交流难也和个人心性有关,像苏东坡这样的人物,怕是和三教九流都能接上话的,流传下来的很多故事,也是这么说讲。你说苏东坡写作、书法都是聊天式的,大概主要是心性使然吧。

车前子:心性使然,也和技术、观念有关。你对技术越贪婪,正确地讲,你对技术越信任,反而越有可能阻碍心性。书法技术层面,米芾高苏东坡一头,但他的书法不及苏东坡(有趣的)深刻。我想技术上的不到位,反而让苏东坡书法饶有意味。米芾书法缺乏空白,撑得慌。他俩书法,我都临过,米芾他有点高台跳水(的样子),快速运动中完成规定动作,并能不变形,我想米芾用笔如刷,还能保持技术上的精准,了不得。但苏东坡深刻,苏东坡技术上的不到位,反而让他的作品变得丰富,也可能复杂了,真是奇迹。深刻首先是丰富的,最后必须有趣。

记者:看来你是非常反对唯技术论的。

车前子:中国古人是反对唯技术论的,但没说死,把作品分为能品、逸品等几个层次,包含这个意思。能品就是强调技术含量,从层次上讲,层次较低。能么,就是能工巧匠。而逸品就高级多了,表达的自由,可能上升到了哲学高度。哲学高度,这是对文学艺术高度的假想,就像假想哲学高度是上升到了诗的高度。在高度这个标准或者记号上,言说者无法合乎逻辑,只能合乎想象。还有神品、妙品之说,在古人评鉴那里,有时是调换位置的,调来调去,意思差不多。

车前子的画

记者:要这么讲,看似没有技术含量的东西更难学。

车前子:此话有意思,无招胜有招。我写诗注重直觉,即兴,拒绝套路,写诗四十年,有人曾模仿我多时,无法入门,从而另辟蹊径,这是好事。这几年我绘画,亦如此,有一年我在美术馆做驻馆画家,当时有三个驻馆画家,来了位美术爱好者,他说他擅长仿造,就是我的画他临摹不了。我想主要因为我里面直觉的东西太多,即兴的东西太多(说不定多过头了,哈哈)。依我看,写作就是直觉的事业,即兴的事业,直觉、即兴很重要,想法,或者说观念当然也很重要。任何时候,都不要轻易把自己的想法和观念丢掉,但又要学会突然(义无反顾地)丢掉。说实话,某人如果有天赋,就必须一意孤行,发明个人技术。王羲之的个人技术,他也没想到成为今天的公共技术。话说回来,凡是自成一家的文学艺术,后人都很难学,除了技术,还有,我们很难吸纳他不可或缺不可理喻的偏见。

记者:所谓难学,是不是还因为融入其中的生理性,或者说身体感?

车前子:对。我们不大谈身体,身体感极其重要,尤其书法、绘画,手指长短,腰围粗细,都会影响到风格。米芾偶尔写些大字,多景楼啊,虹桥啊,他日常写字,也不大,基本在手腕扫射范围,这就是生理性。据说苏东坡握毛笔像我们握钢笔(的方式),所以平生最恨人家请他题壁,他也几乎不题壁,那样的握笔方式题壁不容易。他的握笔方式传达出他的身体对毛笔的感受。明代以前,握笔很自由,这之后,越来越教条,扼杀了生理性和身体感。我们现在用电脑写作,我想我们的身体感也在发生变化,从而影响我们的精神世界(尽管目前是微弱的),写作姿势的俯视转换为平视,作者的精英意识、专注和倨傲会不会淡化,逡巡于大众的、平等的、散发的、民主的界面?

苏轼《寒食帖》

记者:有这个可能。明代还是有了不起的书法家,像徐渭等等。但放在当时,他们应该不是典型,他们性情很特别,和时代定然有格格不入之感。

车前子:我刚想说,明代不能小看,祝枝山,陈淳,徐渭,都是一等人物。徐渭书法,感觉他不是用墨,是用血写。看他书法,骏马蹇驴,树声风声雨声雷声,闪电掣空,我听到百兽的怒吼与哀鸣。

记者:这才是传说中的跃然纸上么。感觉无论诗文、绘画,徐渭都打破了一些界限。你也是如此,你以诗的方式写散文,有些散文又很有画面感。这也应了你自己说的“我的写作(尤其是诗歌)似乎来自山水画这个伟大的传统。”

车前子:不敢说打破。所谓定法,即无定法。创造性的工作破坏定法,传承性的工作牢固定法,弄个玉雕,做把扇子,是在有定法的时空里逐一展开。绘画、写作就不这样,当然,绘画、写作的定法也是需要了解的,这是前人经验,起码散文写作的定法,我是了解的。定法了解得越多越好,这样才有能力避开定法,反定法,或者戏仿定法。

#03

“不要让自己在已知中滑行,而是要让自己进入未知——让未知唤起写作。”

记者:你曾在文章里调侃:“如果要我去禁书,我会禁什么书呢?我首先把唐诗宋词禁掉——它们已经使中国人在生活中在自然中的诗意被程式化群体化陈词滥调化,一点创意都没有。”

车前子:我写作时,一个是对成语警惕,一个是对经典警惕。本来写作时可能有新鲜表达,被那套数据库索引,自己的感受就“啪”,没了,能量根本来不及积聚和开发。覆盖是很可怕的,写作者一开始就要站在“逃跑线”,见到大师面孔,扭头就跑。大师,这些黑暗街区的混混,想抓住我们,我们打不过,只得逃之夭夭。我刚在微信读书看了本小说《逃之夭夭》,译者在后记里写道:“逃之夭夭,是一种令人好奇、也令人景仰的文学不及物状态。”而作者则这样说:“它们自以为是,我几乎已成罪犯。”

记者:一种艺术探索得到认可,或者找到属于自己的语言后,写作者就会往惯性里走,而且也能找到理由,把个人风格发挥到极致。

车前子:写作者写作多年之后,应该还是学徒心态:没有什么我已学会、掌握。不要让自己在已知中滑行,而是要让自己进入未知——让未知唤起写作。就我自己的话,如果不能让自己进入(一个或几个)未知,我就不写。

车前子散文精选,北京大学出版社

记者:倒是想问问你,你写诗、写散文,一般是在脑子里已经有大体的想法后开始写,还是有了开头一句话,就跟着感觉往下写?

车前子:非常有趣的话题。写作多年之后,我最担心的是,尤其写诗,一落笔就被一个力量裹挟着往一个方向走去。近来我要克服的是,落笔之后,哪怕有三个方向,我也要放下,我喜欢迷路,我要让文字四面八方,发散流窜。我希望我正写的这首诗没有终点。写散文,开头一句话非常重要,要让一个句子穿过针眼,然后才能缝缝补补。或者这么说,开头一句话让我骑到马上,然后信马由缰。

记者:诗歌也可以说是字词的艺术。诗人大概也对字词特别敏感。比如“书法”这个词,我从来没想到可以拆开来讲。你在《书法的终结》一篇里发问:没有“书”,哪来“法”?然后问,五四时期几乎把传统的方方面面都盘点到了,怎么就独独遗漏书法?你还说,新文人墨迹是“法”的终结,“书”的开始。

车前子:每个汉字都包含巨大信息,我学习过拆字,把字拆开来后,就会发现一个字就是一个文本。一个字的“织物”。一个字的“互文”。

记者:我有时觉得,像散文是一句一句写的,诗歌是一个字一个字写的。既然每个字都这么丰富,诗歌可以不断往下写啊。

车前子:对个人而言,诗歌不是可以无穷无尽写下去的,一两个月写不出一首诗很正常。我觉得我在诗歌面前,永远是个外行,不是谦虚,是很好的状态。有段时期,我的画偏于写实,画个西瓜荔枝什么的,买家也欢迎,这类画法,我大概可以一直画下去,但那样画,不能让我心安理得。写作,绘画,应该让我不平静,让我焦虑,让我煞费苦心,这样才有意思。

记者:不平静?有些人会说,写作、画画,都是为了让自己平静下来。

车前子:要有点难度吧。总在舒适区、安全区,太无趣了。写着写着感到没难度了,我就会给自己增加一点麻烦、困顿,我要展开对自己的恶作剧、捣乱。差不多,我有八年时间没写散文,为什么?因为散文写作对我来说有点轻车熟路,我这八年一直在给自己找难度——见识未到,难度不来,十分沮丧。有段时期,我一个星期开七个专栏,没有难度,无非辛苦。辛苦而已。

#04

“现在,汉语需要新的句法,汉语不是汉语本身。汉字化在汉语诗歌写作中更为重要。”

记者:现在很多诗人为提升影响力,写诗都求扩散,求翻译,但在我印象中,你提过一个“抗翻译性”的观点,你现在还坚持吗?

车前子:还坚持的,甚至越来越难以翻译了。怎么说呢,有些诗人的诗太容易翻译,那样的写作没有写出汉语状态。我这么说,他们不开心。很多年前,我做过尝试,把王维、李商隐的诗翻译成白话文,就得把他们诗里的空白给填满、涂黑,感觉就很不一样了。在母语背景下,现代汉语都很难传达出古代汉语的神情,更不要说翻译成外语了,我需要自觉和更自觉地回到汉语状态,去了解汉语特性。我的诗从文字出发,这文字,不是文字学意义上的文字,它是诗学意义上的文字,勾勒作为一个诗人的透视,还有体现遣词造句的能力。这样的勾勒,换种说法,就是体现对汉语的尊重和敬畏。

记者:同时也是对母语的一种守护。

车前子:杰夫翻译我的一首诗花费多月,有些词,不知道怎么翻译。比如这句,“在胡桃拔尖的山坡上”,我写童年时期在陕西,上学路上,会经过一个坡,上坡的印象,感觉胡桃树是被天空拎着往上提拔,而坡形成恍恍惚惚的尖顶,所以用了“拔尖”这词,为这首诗增加一点微妙,也是难度。“拔尖”,词典里是“优秀”意思,而在这首诗里,根本就不是这个意思么,所以不好翻译。还有胡桃,有些人会认为和核桃一样的,其实胡桃和核桃也有区别,平时关系不大,这一首诗里,如果改成“在核桃拔尖的山坡上”,就会少了点什么,少了点什么呢?“胡桃”有异国风情的惊异(这很私密,因为我把“胡桃”“胡姬”视为词语亲戚),像我当初上坡的印象,我一个苏州孩子突然来到陕西乡村,仿佛漂洋过海。而其中最难翻译的,是“尖”这个字形,直接把我上坡的印象视觉化了。

车前子的画

记者:大体上有个感觉,现在长诗也普遍体现出碎片化的特点,缺少整体感。

车前子:我写长诗也是碎片化的,自从尼采横空出世,我们就不够体系和完整了。碎片化的诗歌、散文,更依赖直觉,更强调天赋,天赋偶尔显露轻浮的表情,卡尔维诺和艾柯和德勒兹都有这种表情,“时代之容貌,我们不能批评其时尚……”。这其实加大了写诗难度。传统长诗,都有基本走向,也就是线性,最后有所总结,制作感较强。现在的长诗一般都有碎片化特点,颠覆线性之后,碎片建构语言的多边形。个体化程度更高了,要把个体化写出来,非常困难。这里,我要说到公共化,传统的长诗是公共化的,所以颇受欢迎。我们已经不需要传统长诗里的戏剧性,碎片化是更为直接的、视觉的戏剧性。碎片化让文本呈现可供凝视的逻辑……“时代之容貌,我们捐献碎片收藏品”。

记者:这个说法有意思。不过中国文化一向强调直觉。从这个角度,倒是有必要提倡你曾经说过的中国诗歌精神。

车前子:这个问题,每个写作段都有不同理解。我也喜欢外国诗歌,汉语里蕴含的某种思维、意味,需要外国诗歌加以激发。我一点都不反对翻译体,我觉得正是不断融合“外来语”,我们的汉语才发展成现在不错的样子。所以,不应该把翻译体当作假想敌,到底有没有翻译体这回事,说不定是杞人杜撰。如果说汉语存在问题,那也不是翻译带来的,而是内在外化,不是外化内在。现在,汉语需要新的句法,汉语不是汉语本身。我认为汉字化在汉语诗歌写作中更为重要。

#05

“我们以为缺技法,其实缺的是勇气,还有观念上不能有所突破。”

记者:读你的诗文,包括和你交流,我一个比较强烈的感受是,你出其不意的一些思考,还有由你特有的逆向思维而出来的一些观点,会激发我换个角度去看问题、欣赏作品,甚至是重新打量一些事物。《西洋画本》里你这样谈法国画家卢梭的绘画:“我们如果能在发现一幅画的俗不可耐之外,还能发现它是装模作样的,那么,这基本上已不是拙劣之作。我们如果能在发现它的俗不可耐装模作样之外,还能发现它是呆头呆脑的,那么,这基本上已是杰作。因为它坏出了性格,坏出了丰富多彩,坏出了名。”这个角度就挺有意思的。

车前子:就是说,我们一辈子都要学习如何欣赏。欣赏会有不同法门,条条道路通罗马,前提有个罗马。卢梭提供了另类欣赏法门,卢梭没有同时代画家画得像画,但恰恰不像画,让西方绘画有所突破。他跟毕加索说过一句话,说毕加索画的是埃及风格,他的画才是现代绘画。有意思吧。卢梭是那种让人对绘画质疑的画家,他的绘画有更为华丽也更为质朴更为凡俗也更为神圣的东西。卢梭未必有意识,对他而言,很可能技术不是太过关,只得扬长避短。你可以不认可卢梭的绘画,却不能不欣赏他把绘画引向广阔的视觉。

法国画家卢梭的画

记者:以上引的这句话后面,还接着这么一句:“庞德的诗,在我看来之所以好,就因为写得很坏,所以比写得很好的艾略特和写得很好的威廉斯要出奇得多。”你还说:“尤其对一位成熟的作家而言,写坏一部作品,其实和写好一部作品一样困难,甚至更加困难。”该怎么理解你说的“坏”和“写坏”?

车前子:艺术家,尤其当代诗人和艺术家,于大传统常常成为异见者,却附和小传统,缺乏校正小传统的能力,他用小传统验收新作。所以必须写出小传统里属于“坏”的作品,或许在自己的创作中才会碰巧见“好”。事到如今,大传统也没什么好反了,需要反的是小传统。一位写作者如果还想进步的话,他必须时时刻刻用“坏”自己的小传统。

记者:你说好的绘画当“蕴藉而又放荡”,也是一个很有意思的评价。

车前子:中国艺术有意思,很多术语都是反义词(组合),譬如“收放”、“黑白”,等等等等,还有“疾涩”,从字面意思上是矛盾的,但两个字放在一起就有一种艺术的张力。就“疾”、“涩”,写作上,袁枚和翁方纲对此有过争论,各执一词。有时,用它来指导训练,事半功倍。写作么,一开始写会很涩,熟能手巧么,就开始疾了。但疾未必就是好,有时候苦思冥想,也很好。而过了“涩”这一关,就能做到疾涩了。

记者:也就是说,无论写作,还是绘画,多加训练,才能得心应手。

车前子:我最近一个多月没画,前两天画张小品,才思蹇涩,总感觉哪里不对。心里有个水龙头,只有每天劳动,才能打开,源源不绝。不劳动,锈住了,就比较麻烦,最后会变得畏惧。这个时代轻易,轻易为自己找到借口,很多有才华的人,就这样浪费了。写作需要时间,你喜欢它,你就要给它时间。

记者:那你是不是认为,中国绘画最缺的是创新、创造?

车前子:我们以为缺技法,其实缺的是勇气,还有观念上不能有所突破。我们要传承的不少东西,实际上都已经过时,像苏联绘画的那套东西。传统绘画在观念上局限很大,毕加索有句话,大意是他用一生的时间才学会像孩子那样画画。我们要从观念上去理解这句话。

记者:你的散文看似简单,其实是有门槛的。所以你这句“我的散文是给五百年后的有教养的人看的”,也不完全是狂语或妄言。

车前子:早些年,没有电脑,我在稿纸上写的时候,我是不修改的,我不能看到稿纸上出现涂改的痕迹,斑斑驳驳,像呕吐物。我有点洁癖。那时,或许全神贯注,出错率也低。一旦出错,要么扔掉,要么重新誊抄,要么继续往下写,有时候一句话意思不对,我宁愿废话三千,把它绕回来。我的手稿都干干净净。

记者:那现在呢?

车前子:这些年我用电脑写作,边写边改,羚羊挂角,无迹可求,最后也记不清自己修改了什么。这也是修改,而且越来越多的修改。我以前写作是不修改的,当时我还有个说法,我说把诗歌或者散文放在那里,放几年,它自己会变化的。

记者:你写作也真是随性、洒脱,无拘无束。印象特别深的是《腊月九忆》这篇,你一忆元明之间人士杨维桢,二忆唐代郑虔,三忆祖母宋惠英,后面六忆也是这样,从古人到今人,又从今人到古人,写得也太跳脱了。

车前子:我是看章法疏密,这个段落长了,看着不舒服,那个段落我就写短一点。传统中国绘画讲究疏可走马密不透风,写文章也是一样。疏密是我散文内容,具体要写什么,我有点心不在焉,于是,看上去跳脱了。

车前子在阅读中

记者:想到你写的一句话,你观察梅树,道是:“梅树上没有叶,也没有花,只有疏可走马的空想。”这样的表达也真是别出心裁。

车前子:我忘记了。我对我的写作甚为不满,但我也不着急,心情不错。

记者:对于写作,你有过一些议论:“写作,实在是和今生无关的事业,与前世有约吧。”要是我能批注,我准得批一句:明明是还与将来有约么。你还说过一句:“人生有许多煞风景的活儿,写作也是其中的一件。”

车前子:散文不怎么写了,诗一直在写,另外,写笔记,我已经写了一百多万字笔记,今年会出一本,选了十万字。我想我的命既然是写作,我一定会当回事,把写作常态化,就像一日三餐,这样可能更有意思。写作也好,绘画也好,要有量的积累,我有很多才华横溢的朋友,写得太少,总想三年不鸣,一鸣惊人,我不太信出手不凡,我信“三更灯火五更鸡”,才华和勤奋必须划上等号。

新媒体编辑:傅小平

配图:作者画作

1981·文学报40周年·2021

每天准时与我们遇见的小提示: