《一直游到海水变蓝》:和文学一起游向碧海蓝天|新批评

“作家们的共同经历告诉我们,文学的根在作家成长的原乡,原乡在最基层的村镇,因为村镇直接连接着大地,正如海德格尔所说,在世界与大地的冲突中艺术得以显现。”

许多观众在看完纪录片《一直游到海水变蓝》之后,在朋友圈不断引用这句来自作家余华的片名,指向的是自身与人生目标与这片大地的关系。今天这篇来自《新批评》专刊的文章,作者认为这部作品以一种“叙事毛边”带来了不一样的惊喜,与其说是电影不如说是文学的本真呈现。

文丨刘海波

纪录片的一大特点是高度依赖拍摄对象,生产具有不确定性,但不确定敞开了各种可能性,也正是纪录片的魅力所在。纪录片不仅在生产阶段是开放的,在消费阶段也是如此,大量被松散组织进影片的视听符码往往会溢出叙事脉络,形成“叙事毛边”,激发观众意想不到的思考。贾樟柯的电影作品一向以“叙事毛边”见长,最新推出的作家访谈纪录片《一直游到海水变蓝》更是如此。

一份百年中国的口述档案

影片以四代作家的访谈为主线,第一代是来自乡村又回归乡村的山西籍作家马烽,马烽出生于1922年,2004年去世,影片采访了与马烽一起工作过的贾家庄村民,三位受访者都已90多岁,他们以缓慢的语调回顾了马烽带领贾家庄年轻人在五十年代治理盐碱地、宣传推广婚姻法、发动组织互助组的工作。

马烽的女儿则介绍了父亲的身世,特别是三四十年代参军、学习、成为作家,然后五十年代又带领家人从北京返回自己的创作之根山西农村的经历。第二代作家是出生于1952年的贾平凹,他回顾了自己在经历了七十年代的慌乱写作和模仿西方后,八十年代初,他重回家乡村镇调研采风,确立了自己立足家乡商州看中国看世界的写作个性。

第三代作家是出生于1960年浙江的余华,他回顾了自己在七十年代末八十年代初先做牙医又勤奋写作走向写作道路的传奇经历。第四代作家梁鸿则讲述了七八十年代母亲的病与父亲的名声,讲述了家庭纷争给自己和姐姐带来的巨大压力,也讲述了2000年后自己回到故乡写作的选择。

影片最后,增加了一个小尾巴,那是出生于新世纪的梁鸿正在读初二的儿子。这样,影片人物就串联起了1920年代到2020年的整整一百年,四位作家五代人用他们的家庭故事和私人记忆为百年中国发展提供了一个侧面的书写。

而无论是单个作家的故事还是五代人的接续故事,共同的主题都恰好是影片的片名,“一直游到海水变蓝”,这是作家余华在片中的一句话,他说浙江海盐的海水是黄色的,但书上说大海是蓝色的,所以小时候他想一直游一直游到海水变蓝。不难理解,海水变蓝比喻的是更美好的生活,这个目标无论对片中出现的作家个体,还是对我们整个民族和国家来说,一百年来都是共同的主题。

一次作者与观众共同的回乡

影片最初的片名是《一个村庄的文学》,起源于贾樟柯在山西吕梁贾家庄组织的“吕梁文学季”,这是贾樟柯一直呼吁的文化艺术下乡的一次文化实践。莫言、李敬泽、余华、苏童、格非、梁鸿、于坚、欧阳江河等众多作家汇聚小村贾家庄,与文学爱好者、青年学生、当地村民一起交流文学、民间采风,用作家苏童的话说,这是作家们的一次集体回乡。

作家的根,中国文学的根在哪里?成名后的马烽用自己从北京毅然搬回山西回答了这个问题,处在“忙乱”写作中的贾平凹回到老家商州才找到看中国看世界的立足点,曾以自己的老家为原型写出《中国在梁庄》的作家梁鸿也说在北京安家几年后有强烈的冲动要回家去住一住。业已定居北京的余华没有刻意说到回乡,但他讲述的全都是童年在父母工作的海盐县城医院生活、成年后在乡镇医院做牙医的经历,或许在文学上他从未离乡。而导演贾樟柯,多年来他保持着一年中三分之一的时间在山西老家度过。

作家们的共同经历告诉我们,文学的根在作家成长的原乡,原乡在最基层的村镇,因为村镇直接连接着大地,正如海德格尔所说,在世界与大地的冲突中艺术得以显现。

由此,我们就理解了为什么在影片最后,贾樟柯坚持让梁鸿在北京出生和读书的儿子尝试用家乡话介绍自己,因为方言是一个离乡者与故乡最显在的关联。为了工作和生活,离乡已经成为现代人的生存常态,但我们不能忘记我们从何处来。忘了从何处来,我们会搞不清我们是谁,也就很难清楚我们要往何处去,无论是个人还是一个民族,都是如此。强调在地性和属地性,这也大约是贾樟柯的电影中坚持使用方言的原因所在。

最大的信息来自“面孔”

贾樟柯一直擅长拍摄“面孔”,这部影片也不例外,从影片开篇山西社区食堂里排队打饭的老人,到山西晋剧舞台下、陕西秦腔舞台下看戏的中老年观众,还有从山西开往陕西的高铁上戴着耳机玩手机的年轻旅客、在西安火车站广场上候车的男男女女、在浙江公园里休闲听曲的老人、在河南农村路边乘凉的妇女。这部影片前前后呈现了有近百个普通中国人的面孔,这些捕捉大多是随机的、未经打扰的,换言之,这是最真实的中国面孔。

或许我们司空见惯,并不觉得这些面孔里有什么,但是作为一部国际传播的纪录片,对外国人来说,或者作为一份历史档案,在多年以后的观众眼里,这些静照般的面孔里包含着丰富的信息。就像我们今天再去看安东尼奥尼拍摄于1970年代的纪录片《中国》,我们既理解了安东尼奥尼作为一个外国人关注的点究竟在何处,我们也佩服他为今天的我们保留了一份没有任何装饰的真实档案。

在《一直游到海水变蓝》里,我们从这近百张2019年的面孔里又能看到什么呢?在我,至少看到的是干净、红润、平静和体面,看到的是老人们的首饰和眼镜,年轻人们的耳机和手机,看到的是衣食无忧的中国老人在享受着休闲和文化。面孔,正是贾樟柯电影叙事毛边的源头,是遵从纪实美学的贾樟柯电影意义溢出的秘密。而真实客观的记录比任何宣传都更有说服力。

与其说是电影毋宁说是文学

贾樟柯将《一直游到海水变蓝》归属到他的“艺术家三部曲”,另两部是记录画家刘小东的《东》和记录服装设计师马可的《无用》,但笔者认为这部纪录片更属于贾樟柯的“访谈纪录片三部曲”,另两部分别是《二十四城记》和《海上传奇》,这三部纪录片采取的都是多人访谈形式,目标都是要给历史留一份口述档案。

纪录片与常规的故事电影比较,不仅没有事先写就的剧本,也不存在演员按照剧本的表演。但是纪录片不是没有故事,事实上纪录片也要遵循故事片的规律,安排有戏剧冲突,靠悬念和转折来吸引观众。不过访谈纪录片在纪录片里更独特,它的故事不是真实人物行动出来的,而是访谈对象直接讲述出来的,换言之,访谈纪录片高度依赖于自然语言,依赖于讲述者。这部纪录片的访谈对象主要是作家,作家是最会讲故事的人。所以虽然没有丰富的场景,但《一直游到海水变蓝》一点也不枯燥,观众被几位讲述者生动的讲述、戏剧性的命运和人生的细节所深深吸引。

然而当电影不再借助画面、动作及蒙太奇的组接等电影语言,而是直接回归了自然语言,那么与其说这是电影毋宁说是文学了,四位作家是被导演找到的最锐利的笔。当然这并不意味着对电影性的远离,而是提醒观众电影性的多样。如同这部影片起源于一次文学活动,最初的片名叫“一个村庄的文学”,这是一部用文学的手法完成的电影,或者说是用电影的方式完成的写作,正应了贾樟柯“导演兼作家”的自我身份定位。

我们可以离文学很近很近

四代作家的采访各有千秋,其中余华的段落因为充满了喜剧和励志格外引起观众的呼应,但是对我,最动人的段落不是这些采访,甚至不是那些饱经风霜写满故事的面孔,而是穿插在访谈中间的四五段普通人的诗文朗诵。

第一段是作家马烽身世的采访间隙,几位农民在绿油油的田地里挥锄劳作,一位农妇手扶着锄头朗诵道,“劳动使他高于地面/但工具比他更高/高举着锄头/犹如高举着劳动的旗帜”,这是一段于坚的诗歌。第二段是采访作家贾平凹的段落中,一位在图书馆里看书的男读者读出贾平凹的文字,“书上说,你生在那里,其实你的一半就死在那里,所以故乡也叫血地。”

第三段是一位女读者在路边小店捧读余华的文字,“回首往事或者怀念故乡,其实只是在现实里不知所措以后的故作镇静,即便有某种感情伴随着出现,也不过是装饰而已。”第四段是作家梁鸿十四岁的儿子坐在收割后的广阔麦田里读起母亲的散文,“父亲一直是我的疑问,而所有疑问中最大的疑问就是他的白衬衫。那时候,吴镇通往梁庄的老公路还丰满平整,两旁是挺拔粗大的白杨树,父亲正从吴镇往家赶,我要去镇上上学,我们就在这条路上相遇了,在遮天蔽日的绿荫下,父亲的白衬衫干净体面,柔软妥帖,闪闪发光。”

第五段是一位骑电瓶车的家庭妇女,她驻车在路口,面对镜头吟诵出西川的诗,“麦子,植物/生长不易察觉/大地上的生命无不如此//田野中的三株榆树陷入沉默/如同父亲、母亲和孩子。”

每一段朗诵之后,屏幕上都会安静的打出最后几句诗文,并注明作者。但是这些朗读者并没有出现姓名,因为他们并不标准的普通话和标准的中国面孔表明了他们只是匿名的路人,是生活中普普通通的芸芸众生。看上去,他们,其实也就是我们,离文学和艺术,特别是诗歌很远,然而在影片中,当他们在田间地头、在街边室内吟诵起诗歌时,他们与诗歌是一体的,他们平凡的面孔上涌动着神圣的光辉。我想,这是影片给我们最大的启示,我们可以离诗歌很近,我们,虽然平凡,但我们读诗的样子很美。

影片中贾平凹对要出诗集的女儿说,你可以写诗,但不要把生活太诗化了,在主持某次放映后的交流时,有观众问我这是什么意思,我的理解是贾平凹希望女儿的生活更真实,因为日常生活更多的是柴米油盐酱醋茶。但是,对忙碌于柴米油盐酱醋茶的我们芸芸众生来说,或许应该反向要求,要让平凡的生活里多一份诗意,偶尔接触一些文学,读一读诗,包括去静静地品味这部文学化的纪录片《一直游到海水变蓝》。

稿件编辑:郑周明 新媒体编辑:袁欢

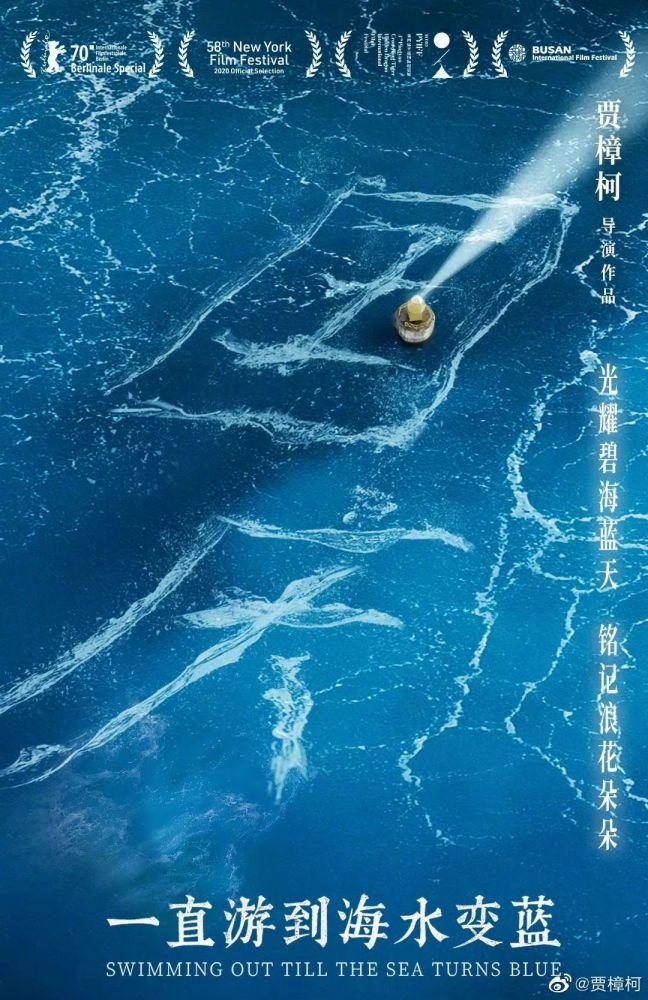

配图:官方宣传物料

1981·文学报40周年·2021

每天准时与我们遇见的小提示: