陈越|让马克思主义来回答:什么是批判?

让马克思主义来回答:

——什么是批判?

文 | 陈越

作为一种产生于近两个世纪之前的思想,马克思主义对于我们的时代还有什么价值?或者说,什么是马克思主义中还没有过时的东西?每当有人提出这样的问题,我们通常听到的回答便是:它的批判性。

鉴于马克思早已预言“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”(《共产党宣言》),鉴于这个预言迟迟没有实现,善意的人们似乎越来越愿意相信,马克思主义这种像牛虻一样附着于资本主义强大躯体之上的批判性,成了它继续存在的理由。

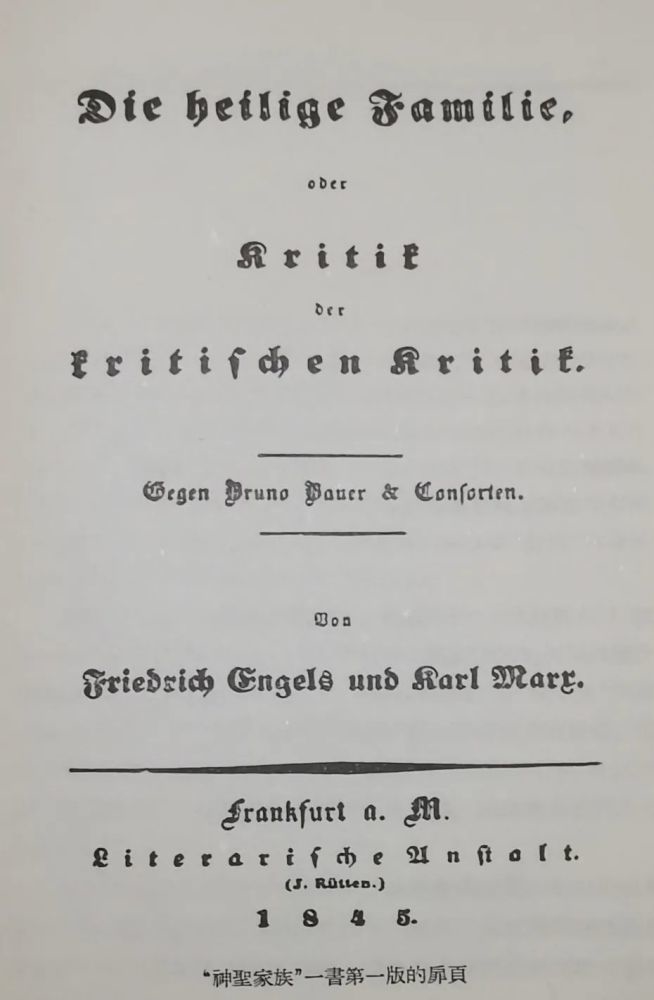

何况,细心的读者也会发现,如果要找出一个马克思最喜欢的词,一定非“批判”莫属,因为它几乎出现在马克思所有重要著作的标题或副标题中:从《黑格尔法哲学批判》(1843年)到《哥达纲领批判》(1875年)。

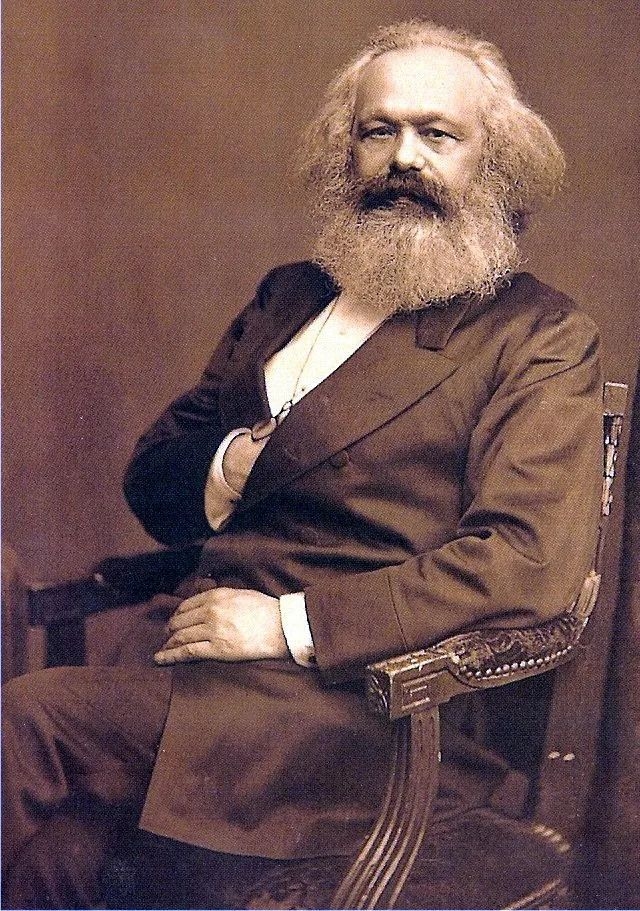

《神圣家族》扉页(左)

《哥达纲领批判》(右)

但批判并不是马克思的专利。批判的发明权属于马克思所反对的资产阶级。在马克思之前,资产阶级思想家已将批判运用得炉火纯青。《神圣家族》的副标题是:“对批判的批判所做的批判”。这说明,在马克思的批判之前至少已经有过两个批判:一个是启蒙的“批判”,一个是从康德到青年黑格尔派的“批判的批判”。

文学研究者有责任研究“批判”的词源学,是因为在大多数西方语言中,“批判”和“批评”是同一个词(只有在英语中分化出了通常专指“批评”的criticism,同时继续使用来自法文的critique指“批判”)。上世纪40年代,雷纳·韦勒克的名文《文学批评:名词与概念》(“The term and concept of literary criticism”)开创了这一研究,但由于一些需要另文探讨的原因,却与一个真正重要的命题失之交臂。

这个命题就是:我们今天所运用的“批判/批评”一词,必须被视为18世纪启蒙时代的产物,而非确立于韦勒克所认定的17世纪。这位博学家提供的多个例句恰好证明,17世纪的欧洲人仍然对于“批评家和吹毛求疵的人”普遍心存疑忌。启蒙运动把这个词不仅从古典语文学的含义(“考证”)中解放出来,而且为它赋予了如此普遍、如此正当的价值,正像康德所宣告的——“我们的时代是真正批判的时代,一切都必须经受批判。通常,宗教凭借其神圣性,而立法凭借其权威,想要逃脱批判。但这样一来,它们就激起了对于自身正当性的怀疑,并无法要求别人不加伪饰的敬重。理性只会把这种敬重给予那经受得住它的自由而公开的检验的事物”(《纯粹理性批判》第一版序)。什么是康德所说的“一切都必须经受批判”的“一切”?他曾列举过这些对象:除了宗教和立法,还有科学和艺术。但他认识到,如果批判就是理性的这种无所不及的运用,那么它必须预先运用于“一般理性能力”本身。他通过给批判加上这样一个新的对象,使批判本身从此以后只能建立在理性的自我批判或“自我意识”的基础上——直到青年马克思的时代,“批判的批判”成了鲍威尔等人把这种(经过黑格尔发展了的)“自我意识”的精神运动加以神圣化的标签,与“非批判的群众”相对立。

“内容胜于辞藻”(《路易·波拿巴的雾月十八日》)。在马克思对“批判”一词近乎迷恋的使用背后,有一个内涵深邃的知识生产过程应当被揭示出来。这个过程的实质就是:他(和恩格斯一起)对“批判”做了重新发明,或者说,他们发明了一种全新的批判。而他们之所以能够做出这一(重新)发明,则需要借助于他们自己发明的一些新概念。正如阿尔都塞对马克思“从抽象上升到具体”的科学方法的阐述:任何知识生产,都是运用“一般乙”(概念或理论工具)对“一般甲”(前科学的“抽象”原料)进行“加工”,从而生产出“一般丙”(作为“思维具体”的新的科学认识)的过程。这一过程的新颖性,其认识成果的新颖性,首先取决于作为理论工具的概念的新颖性。

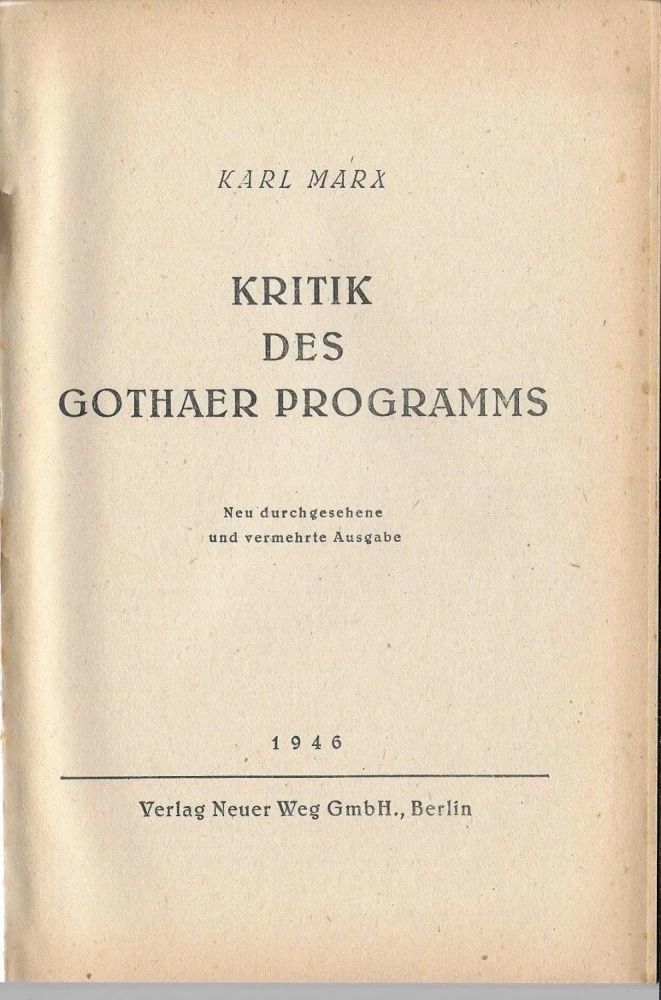

德斯蒂·德·特拉西

“意识形态”就是这样一个新概念。18世纪末,哲学家德斯蒂·德·特拉西发明了这个词的法文形式“idéologie”,用来指他提出的“观念学”。这门观念学充满启蒙主义对于人类理性的信心,试图通过对观念活动的精确分析,来消除人们头脑中的虚假观念,进而消除人们在认识和社会生活中犯错误的可能性。据说,观念学的计划很快就遭到一位政治家——拿破仑的嘲笑和反对,它的意思被颠倒过来,本身成了“虚假观念”的代名词。

《德意志意识形态》的作者就是在这个词的贬义语境中开始使用它的,他们用这个词来指“费尔巴哈、布·鲍威尔和施蒂纳所代表的现代德国哲学以及各式各样先知所代表的德国社会主义”,并批判了后者的唯心主义,即相信“观念统治世界”,相信只要对“虚假观念”进行哲学批判,就可以使人们获得解放。他们的结论与此相反:“意识的一切形式和产物不是可以通过精神的批判来消灭的,……只有通过实际地推翻这一切唯心主义谬论所由产生的现实的社会关系,才能把它们消灭”。

这里包含了他们赋予idéologie这个旧名词的全新的意义、他们对“意识形态”这个新概念的真正发明。“意识形态”并不仅仅是“虚假观念”(很多人直到现在还这样理解它的意思)。它之所以是“虚假的”,恰恰因为它是现实的,具有现实的社会关系的基础和物质的条件。马克思主义“意识形态”概念的核心含义,在于从根本上强调一切思想、观念、意识或精神的现实基础和物质条件;这是它在语用学上完全不同于“思想”、“观念”、“意识”或“精神”这些措辞的地方。

《观念学原理》

正因如此,马克思才同时把意识形态描述为客观存在的“观念的上层建筑”。这个对于“意识形态”的所谓“中性的”“地形学的”用法,就出现在《德意志意识形态》第一章,而不是像很多人认为的那样属于马克思“后期”的定义。它可以帮助我们客观地理解意识形态为什么会是虚假的:这种虚假性不是由于人们头脑中的一时错误而产生的,所以也不可能在头脑中像蜘蛛网一样被轻轻抹去;它是由社会形态的结构性的不同位置或“立场”决定的,就好比住在楼上(“上层建筑”)的人永远不可能直接看清楼下(“基础”)发生的事情。这就是马克思为什么要求我们“必须时刻把下面两者区别开来:一种是生产的经济条件方面所发生的……变革,一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的……意识形态的形式”(《〈政治经济学批判〉序言》)的原因:因为在这两者之间存在着社会形态的一条结构性的鸿沟。正是对这条鸿沟的认识——对认识的固有限度的认识,使马克思在弗洛伊德之前很久就说过这样的话:“他们没有意识到这一点,但是他们这样做了”(《资本论》)。

揭示这条鸿沟——认识的固有限度和实践在这个限度之外的存在,也使马克思和恩格斯延续了康德对“批判”的定义(“规定界限”)的深刻性。他们的确没有发明“批判”。但他们通过发明意识形态的概念,对“批判”做了重新发明:不同于“批判”、“批判的批判”这一类“同现实的影子所作的哲学斗争”,他们发明了一种对虚假观念赖以产生的现实基础的批判,因而也是一种可以经由“理论掌握群众”而通向“武器的批判”的批判。

《德意志意识形态》初版

马克思后来在《资本论》中对“商品拜物教”的批判就是这样。这种典型的虚假观念构成了一切资产阶级经济学和“经济人”意识形态的温床,甚至在马克思对其做出批判之后的一个半世纪以来也仍然如此。这证明了它并不是产生于意识的一时错误,而是像马克思所分析的那样,产生于劳动产品所采取的商品形式本身,归根到底,产生于迫使劳动产品采取商品形式的资本主义生产方式。这个生产方式的客观结构“用物的形式掩盖了私人劳动的社会性质以及私人劳动者的社会关系,而不是把它们揭示出来”(《资本论》)。

我之所以特别举出商品拜物教这个例子,原因还在于,马克思通过对它的批判,揭露了资产阶级经济学中的形式主义,也就是用商品价值的抽象而神秘的形式,全面掩盖劳动和社会生产的实质。值得思考的是,这种经济学中的形式主义,和舍勒所说的康德以来“伦理学中的形式主义”、巴赫金所说的“文艺学中的形式主义”,是否分享了共同的原理性和历史性?

舍勒《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》(左)

巴赫金《文艺学中的形式主义方法》(右)

我只想指出这一类知识上的形式主义与“批判”的关系。启蒙运动之后建立了现代资产阶级领导权的崭新形式:所谓“政教分离”,不仅是国家与教会的分离,而且是康德所说的“服从”的领域与“理性的公开运用”的领域的相对分离,即政治权力与(葛兰西所谓“市民社会的机构”以及在其中生活、“交往”和“用理性思考”的知识分子所代表的)意识形态权力的相对分离——解除了意识形态与政权之间那种直接的、单一的肯定性关系。相对分离的两种权力之间形成了一种所谓“批判”的关系,在此关系基础上建立的领导权则是一种批判的权力(与此相映成趣的是,康德把政治权力称作一种“拥有权力的批判”)。

从“批判”到“批判的批判”,不仅开辟了“思辨哲学的幻想”(《神圣家族》),而且开辟了一个必定会超越任何特定实质价值的、形式化的意识形态空间。我们可以称之为批判的形式主义:“批判的批判的批判……”(其最新形式可能是德里达所谓“解构之后”的“解解……构”),是一个可以无限延伸的循环,一个需要不断分蘖出新的对立面的镜像形式,一个在“辩证的历险”中重新试探其限度的“批判理性”,一个一贯通过“反体系运动”拓展其疆域的普世体系。无数的“主义”和立场之争,彼此都具有一种像配偶关系那样的对子关系,每一方的立场都已经被另一方的立场预先规定了,没有任何一方具有占领并消灭另一方的能力和意志,实际上,它们是被同一种游戏规则、“市民社会”的规则——“用理性思考吧,但是要服从!”的规则(康德《回答这个问题:什么是启蒙?》)——预先规定了。这种被表述为“批判”的协议或共谋关系,是由资产阶级统治基础的扩大所造成的,它改变了阶级统治的形式,但丝毫不改变统治的阶级性质。

这种批判的形式主义,在作为启蒙“批判”的一个并非独立的方面而兴起的文学“批评”及其后来的学科化形式中,早已深入骨髓。作为现代人文学科的文学及“文论”,为了贯彻这种形式主义,把文学,或文学的“文学性”,甚至于乔纳森·卡勒所谓“文学之外的文学性”,当作一个独立的对象来研究,正像经济学把“经济人”当作一个独立的人格来研究一样。这并不是简单的平行类比:由于经济学形式主义更根本地关系到对一个社会“基础”的误认,它也许构成了包括文艺学形式主义在内的一切知识上形式主义的原型。所以,巴赫金在《文艺学中的形式主义方法》中说:“把文艺作品看作个人消费品的学说,不论采取如何委婉和理想的形式(艺术的享受、由于认识真理而得到的精神上的满足、怡然自得、艺术上的心醉神迷等等),马克思主义是完全不能接受的,因为这种理论与意识形态现象的特殊的社会性质是不符合的。不论这些理论所提供的公式是多么高深和精致,它们最终总是建立在粗俗的享乐主义基础上的。……这是形式主义方法所无法避免的。”如果像马克思说的那样,一个物可以是使用价值而不是价值,但没有任何物可以是价值而不是使用物;而现代资产阶级美学和批评“把劳动产品的使用价值抽去”,即“抽去”其“有用性(utility,或曰功利性)”而幻想出某种“无功利的”价值,那么我们是否可以认为:这种形式主义无非是一种伪装了的商品拜物教?

与此相反,“马克思主义批评”——无论是马克思主义经典作家关于文学的粗略谈论,还是“西方马克思主义”精致的学术话语;无论是第二国际或苏联式的教条主义批评,还是任何一种自称带有马克思主义血统的理论——都有一个共同的标记,使之区别于同时代建立的“文学”及“文论”学科。这个标记就是:它们拒不接受文学作为知识对象的独立性。我们不能把这仅仅当作一个有趣的发现,因为正如T.伊格尔顿所告诫的,把马克思主义称作一门“学科”是“有点危险的”(《马克思主义与文学批评》)。马克思主义把文学理解为社会“精神生产”的产品和“意识形态的形式”,这意味着把文学放回到自然史和人类史的统一中,放回到社会结构和生产关系中,放回到历史的阶级斗争中,放回到意识形态的领导权较量中,以一种彻底地基于人类生产活动的历史观,抵制形式主义和商品拜物教的文学观和批评观。由此看来——当然我们也可以从其对待哲学、历史、经济、政治等等的态度中得出相似的推论——马克思主义是一种与现代知识体系根本不同的知识吗?

《马克思恩格斯全集》历史考证版第二版

也许应该暂时在这个推论的边界上止步,因为这一点并没有明白无误地写在马克思主义“经典著作”中。但它的确在这些文本的字里行间留下了线索。例如在《德意志意识形态》的一段删去的文字里写着:“我们仅仅知道一门唯一的科学,即历史科学……”。就像康德的批判是要为“未来形而上学”奠基,马克思通过“政治经济学批判”来批判资本主义生产方式,是否也只是一次“人体解剖”(《〈政治经济学批判〉导言》)的实验,旨在为这门未来的历史科学奠基呢?

那就需要在一种未来的、足以打破我们时代知识生产条件的知识革命的必要性中去理解马克思的批判了。

2018年5—8月

为纪念马克思诞辰200周年