汉水中游地区先秦时期生业经济探索——郧县大寺遗址出土动物遗存研究

摘要:汉水中游地区位于中国南方与北方文化交汇地带,南北方文化因素来回拉锯,属于典型的考古学文化“漩涡地带”。相比黄河、长江流域,该区域的生业经济并不明晰。本文通过对该区域的郧县大寺遗址出土动物骨骼研究,认识到该遗址的生业经济是家畜饲养与狩猎经济并重,具有南北地带过渡性的特点。同时,通过与周边数个遗址的对比发现,汉水中游地区的生业经济在区域内部存在差异,初步推测这种差异可能与仪式性的活动需求有一定关系。

关键词:汉水中游;郧县大寺;生业经济;动物考古

汉水中游地区位于中国南方与北方文化交汇地带,南北方文化因素来回拉锯,属于典型的考古学文化“漩涡地带”[1]。生业经济是研究古代人类社会的重要内容,经过多年的积累,目前黄河和长江流域的生业经济模式已经大致明晰,且二者存在巨大的差异[2]。而对于南北交界地带的生业经济状况,却并不十分明晰。在这样复杂的考古学面貌下,生业经济呈现如何的形态,是十分值得探讨的:生业经济与考古学文化是否有着必然的联系,考古学文化的改变是否一定伴随着生业经济的改变,或许都可以在这一地区得到一定程度的解答。

南北方交汇地带的生业经济近年来已受到诸多学者的关注,但研究主要集中在植物考古学以及稳定同位素领域,这些研究都共同指出汉水中游地区种植业“粟稻混作”的特征[3]。对于该区域内的猪骨随葬已有学者进行了较为系统的梳理[4],但是关于生业经济的动物考古学研究则有待进一步深入。本文拟通过湖北省郧县大寺遗址出土动物遗存的研究,对该区域内先秦时期的生业经济特别是肉食资源获取模式进行探讨。

一、遗址介绍

大寺遗址位于湖北省十堰市郧县(今郧阳区)城关镇后殿村,地处汉江北岸与埝河交汇处的二级台地上。湖北省文物考古研究所先后于2006年以及2009年对该遗址进行了两次发掘,发掘面积为1300平米。该遗址时间跨度大,包含了仰韶文化、屈家岭文化、龙山文化、西周文化、楚文化、秦文化、宋文化、明清文化等各时期的遗存:仰韶文化遗存性质属于下王岗二期类型,具有较强的本地特色,同时又有诸多的外来因素,较多地受到豫中、关中等地仰韶文化的影响,绝对年代为公元前4200~3600年;屈家岭文化遗存属于青龙泉二期类型,绝对年代为公元前3200~2800年;龙山文化遗存则属于龙山文化煤山类型南下在此区域形成的乱石滩类型,绝对年代为公元前2300~1900年;西周遗存则从西周早期早段延续至西周中期,受关中地区周文化影响明显,同时也保留地方性文化因素;楚文化年代则在战国中期前后;秦文化年代在战国晚期至秦代之间。

各时期均有动物骨骼出土,但主要集中在先秦时期。出土动物骨骼的遗迹类型包含灰坑、地层、墓葬。发掘者采用了手选的方式对动物骨骼进行收集,并按单位存放,为动物考古学研究提供了较好的基础。

二、出土种属与数量

大寺遗址共出土动物骨骼6211件,其中可鉴定部位和种属的哺乳动物骨骼1970件、非哺乳动物骨骼580件,各时期在种属与数量、比例上有所差异。

在种属方面,仰韶文化时期哺乳动物种属多达15种,包括梅花鹿、小麂等;屈家岭以及龙山文化时期,种属特别是貉等野生动物的种属减少;西周时期和楚文化时期,动物种属的丰度进一步降低。这可能与后两个时期的动物骨骼总量较少有关,也可能与古人获取动物资源策略的改变有关。

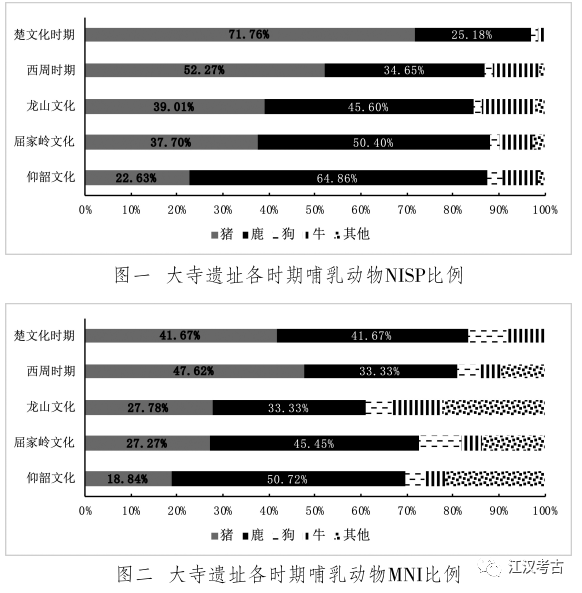

在数量比例方面,新石器时代鹿科动物的数量比例在哺乳动物中是最高的,尽管从仰韶文化到屈家岭文化再到龙山文化,其可鉴定标本数的比例逐渐降低,但并未改变其主体地位。猪的数量也较多,仅少于鹿,且其比例呈现逐渐提高的趋势。进入西周时期,猪的可鉴定标本数占比开始超过鹿,在最小个体数方面,猪也稍高于鹿。楚文化时期,这一状况依旧。总体上,从仰韶文化遗址到楚文化时期,猪和鹿呈现出此消彼长的态势。尽管牛和狗的比例较低,但是在各个时期均有发现,表明这两种动物在古人的生活中也有不可替代的作用。其他动物种属的可鉴定标本数比例也极低。

鸟类、爬行动物、鱼类、软体动物是新石器至西周时期都被利用的动物种类,可能受限于样本量,仰韶文化时期的动物种属最为丰富,其他时期较少。鸟类骨骼中鸡和雉为主要的种属,爬行动物包括龟、鳖,屈家岭文化时期还见有扬子鳄。鱼类则以黄颡鱼和鲤科鱼类最为常见。软体动物中,中华圆田螺数量最多,丽蚌、楔蚌也较多。这些动物骨骼细小,其出土数量有限应该与采集方式有关,不能因此忽略渔猎经济在该遗址发挥的作用。

三、猪的属性判断

中国的家猪目前最早的发现是在距今8500年左右的贾湖遗址[5],但是不同地区家猪的出现时间有较大的差异,而且饲养水平各有高低。关于猪是家养还是野生,已有系列判断标准,包括数量统计、形态和尺寸、年龄结构、性别比例、病理特征等[6]。本文将根据这些标准对大寺遗址各个时期出土猪骨的家养和野生属性进行判断。

(一)数量及比例

猪在新石器时代的比例不高,在仰韶文化时期,猪的NISP比例和MNI比例均在20%左右,远低于鹿科动物。屈家岭和龙山文化时期,有一定程度的提升,二者的NISP比例均在35~40%之间,MNI比例则在27%左右。进入西周,猪的NISP和MNI比例则位列第一,超过鹿科动物。楚文化时期,这种优势进一步提升(图一、二)。

(二)骨骼形态观察与测量

猪的牙齿、肢骨测量数据呈现出一定的规律性,测量数据逐渐缩小,而且在新石器时期有明显的分组现象。下文将以下颌牙齿和桡骨为分析对象展开讨论。

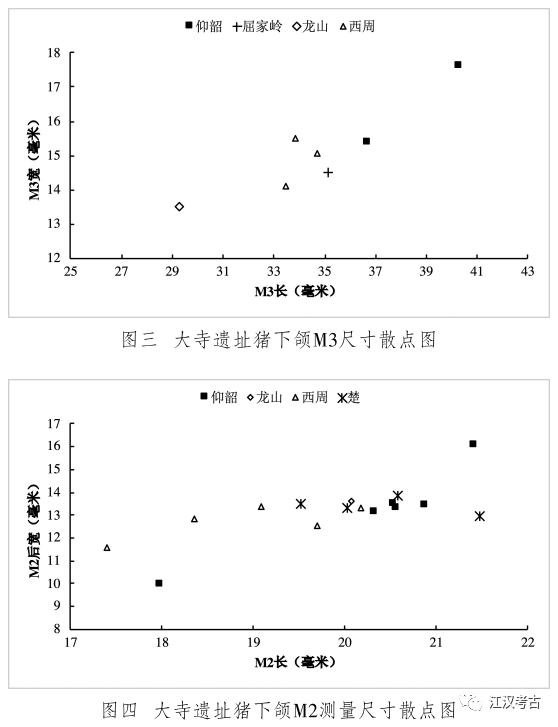

猪下颌第三臼齿(M3)长度一般被认为是区分家养和野生的标准之一,根据罗运兵先生的研究,M3平均值小于39毫米的猪群中已出现家猪[7]。大寺遗址猪下颌M3的数据太少,不过还是可以大概确认从仰韶时期开始就应存在家猪。在仰韶时期两个下颌M3的尺寸差异较大,一个长度超过40毫米,可能属于野猪,另一个长度不到37毫米,为雄性个体,可能属于家猪,它稍大于屈家岭和西周下颌M3的尺寸。整体上,M3呈现出变小的趋势。龙山文化时期的M3尺寸完全偏离正常尺寸,可能是异常值(图三)。

猪下颌M2的长和宽也可用于区分家猪和野猪,根据河南省王屋山野猪群的调查和测量[8],M2的长度在21~26毫米之间、后宽在14.5~17毫米之间,大寺遗址仰韶文化时期有一个M2长21.24毫米、后宽16.08毫米,可能属于野生的猪,其他牙齿尺寸属于家猪范围(图四)。

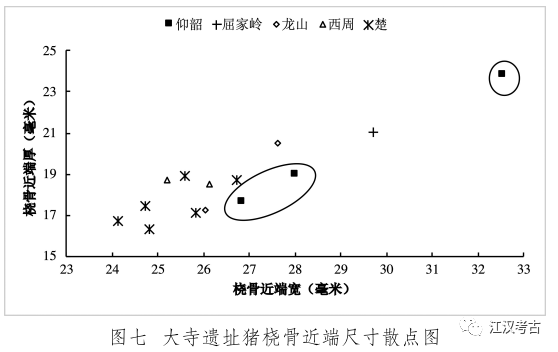

尽管M2、M3的数据不多,但都表明在仰韶时期可能存在较大的野猪和较小的家猪。因此本文对测量数据较多的dp4、M1、桡骨也进行了分析,发现在仰韶文化时期、屈家岭文化时期这些部位的测量数据明显聚集成两组,并且对这些数据进行T检验,P值均小于0.05,即存在显著差异。龙山时期数据较少,还无法判断。西周至楚文化时期,尺寸并未明显分成两组,但是平均尺寸较之新石器时代更小(图五、六、七)。根据性别鉴定结果,尺寸差异与性别无关,而且与年龄的关系也不大,虽然牙齿长度随着年龄增长会缩小,但是宽度几乎不会,本文的测量数据同时包含了长度和宽度。如果这种聚集成两群的现象与性别、年龄均无关,那么很可能表明当时存在不同的种群。

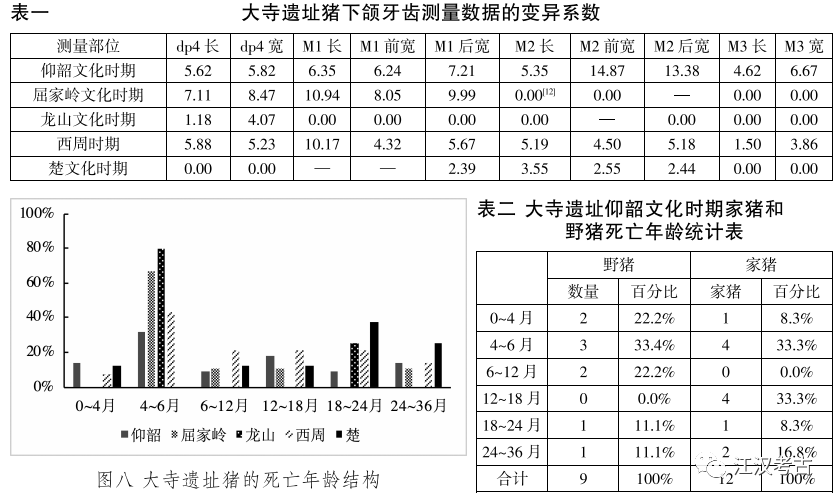

除了具体尺寸的大小比较,尺寸的变异系数也可用于判断是否存在不同的种群[9]。在单一种群的样本中,下颌M3的变异系数多在5~7之间,大于这个区间则可能存在多个种群[10]。

仰韶文化时期,M3的变化系数为4~6,但是仅有2个数据,不具有统计学意义。M2的前宽和后宽的变异系数分别为14.87和13.38。屈家岭文化时期,下颌dp4宽、M1长、M1前宽、M1后宽的变异系数均大于8。龙山时期测量数据较少,仅有dp4的长和宽有效,变异系数为1.18和4.07。西周时期,除了下颌M1长的变异系数为10.17外,其他变异系数均小于8。楚文化时期猪牙尺寸的变异系数在2~3之间(表一)[11]。这表明在仰韶、屈家岭文化时期很可能存在两个种群,进入西周之后只存在一个种群。

无论是测量尺寸的大小还是变异系数,分析结果均显示新石器时代很可能同时存在个体稍小的家猪与个体较大的野猪,今后还可通过几何形态学以及碳氮稳定同位素进一步确认。根据测量数据的分布,野猪的比例不低,如仰韶文化时期的dp4测量尺寸较大的野猪数据有6个,尺寸较小的家猪数据有5个,野猪占比为54.5%;M1测量尺寸较大的野猪数据有2个,尺寸较小的家猪数据有5个,野猪占比为28.6%。再结合新石器时代猪的整体数量比例较低的现象,可以推测这一时期的家猪饲养仍是处于低水平状态。进入西周和楚文化时期,猪的测量数据集中、变异系数小,且尺寸总体小于新石器时代,应该与古人对猪群控制的加强有关。

(三)年龄与性别

猪的年龄根据牙齿萌出及磨蚀来判定,主要依据Silver和Grant的研究[13],具体判断方法参照了李志鹏的研究[14]。另外,根据犬齿的形状和大小,对猪的性别进行了判定。

在新石器时代,1岁以下个体死亡率非常高,超过50%,其中0~6月的死亡率也异常高(图八),并不符合最优获取肉量模式。雄性和雌性在年龄上也未有明显规律。有不少研究以大量幼年个体作为家养动物出现的标志之一,但是有些学者指出发现大量幼仔并不代表家养行为的出现,也可能是“狩猎维持”策略,因为猎杀仔猪对野猪群体的壮大是一个最佳选择[15]。

根据上述数量比例以及测量数据的分析,饲养家猪和捕获野猪可能同时存在。为了确定古人对野猪是否采取了“狩猎维持”的策略,我们根据上文对牙齿的测量尺寸的分析,将仰韶文化时期的猪群划分为野猪和家猪,对二者的死亡年龄分别进行统计(表二)。野猪大多是在1岁之前死亡,仅有少量大于1.5岁的个体,狩猎幼年个体为主,可能与狩猎维持的策略有关,而且0~4、4~6、6~12月龄的个体数量基本一致,表明一年四季都在捕获野猪,有较大的随意性。家猪在4~6月龄和12~18月龄是死亡高峰,1~2岁期间是家猪最优屠宰年龄,即能够以较少的投入获得最多的肉量[16],有较多的猪在1~1.5岁被宰杀应该与获取最大肉量有关。猪在没有人为干涉的情况下,一般在春季的3~5月产仔,因此可以推测4~6月龄的家猪是在秋冬季节被宰杀,12~18月龄的家猪也是在一年中的下半年被宰杀,这可能与秋冬季节粮食短缺有一定关系。因此,从宰杀的年龄和季节来看,仰韶文化时期的古人对家猪和野猪采取了不同的宰杀策略。

进入历史时期,特别是楚文化时期,1岁以下的死亡率大幅度下降,而1~2岁的死亡率大大增加,而1~2岁期间是家猪最优屠宰年龄,即能够以较少的投入获得最多的肉量[17]。

(四)病理现象

线性牙釉质发育不全(LEH)是牙齿齿冠形成过程中牙釉质厚度上出现的一种缺陷,变现为一条或多个齿沟或齿线,与发育期的生理紧张有关系。有研究显示,家猪的LEH发生率明明显高于野猪,家猪的发生概在5%以上,野猪则在5%以下[18]。在大寺遗址,在屈家岭文化时期的1例dp4,以及1例下颌的P2~M2发现有LEH现象,在M1、M2、M3上的发生率为1/11(9.1%),1/6(16.7%),0/1(0%),高于5%,表明屈家岭时期存在家猪。样本量较多的仰韶文化时期,则未发现LEH现象,这可能与当时猪群中野猪比例较高有关,也表明家猪遭受的生理压力小,食物充足,人工干预程度较低。

综上所述,在新石器时代,大寺遗址饲养家猪,但是家猪的驯化处于低水平的状态,同时也存在一部分野猪,并且对家猪和野猪采取了不同的宰杀策略。进入西周时期和楚文化时期,猪的比例过半,测量数据更小,死亡年龄也发生了转变,这些同步发生的变化显示古人对猪群的控制加强,这些猪应该均为家养。

四、大寺遗址的生业经济状况

在新石器时代,家养经济比重很低,特别是仰韶至屈家岭文化时期,猪的整体比例较低,古人饲养家猪,但也狩猎较多的野猪。鹿科动物是从野外捕获,占据了肉食资源的主体,其他野生陆生和水生资源也丰富多样。尽管新石器时代考古学文化发生了变迁,但肉食资源获取模式没有发生明显的变化,一直属于“初级开发型”,饲养一定的家畜,但仍旧比较依赖野生动物资源。

进入西周时期和楚文化时期,猪的比例过半,测量数据更小,死亡年龄也发生了转变,这些同步发生的变化显示古人对猪群的控制加强,这些猪应该均为家养。同时,野生动物资源的大大减少,不仅仅是鹿类资源的减少,还放弃了对野猪的捕获。这一时期家养经济占据了主体,经济结构发生重要转变,转变为“开发型”。这种转变发生有可能与气候的变化有关,也可能与人口增加有关。

在种植业方面,粟、黍、稻类遗存均有发现。作为北方农业系统的粟、黍在仰韶文化时期就已经显示出较大的优势,且一直延续至龙山文化时期。作为南方农业代表的稻类遗存比例则一直较低,尽管在屈家岭文化时期有一定程度提升,但仍旧是辅助性的粮食作物。植物考古的证据显示大寺遗址的史前农业与北方的中原地区更为相似,以粟、黍等旱作农业为主,研究者推测与当地的中低山地貌不适合稻作农业有关[19],这与汉水中游地区的郧县青龙泉[20]、房县计家湾[21]、淅川下王岗[22]、淅川沟湾[23]等遗址植物考古发现一致,而与邓州八里岗遗址一直以稻作为主有所不同[24]。

五、与其他遗址的比较

为更好把握大寺遗址的生业经济特征,需将其放置到更大的背景中去考察。在中原地区的仰韶文化时期,绝大部分遗址的家猪已经居于绝对主体的地位,鹿科动物的比例非常低[25]。而长江流域在很长的时间段内,野生动物如鹿的比例一直非常高,猪等家养动物的比例上升得非常慢[26],在三峡地区,甚至到明代,家养动物才逐渐成为肉食的主要来源[27],这与中原地区的情况大相径庭。郧县大寺遗址地处南北交界地带,中原地区和南方地区文化在这一遗址都产生过重要影响,但是就动物资源获取而言,郧县大寺遗址显示出南方与北方生业经济的过渡性,即家养经济与狩猎经济并重,这可能与当地的自然资源较为丰富有一定关系,位于南北交界地带的淮河流域也有类似的情况[28]。

同时需要注意的是,新石器时代的汉水中游地区内多个遗址的家畜饲养业发展状况并不一致,存在不均衡发展的现象。

在郧县的黑家院遗址,动物遗存主要出自石家河文化时期的堆积,野生动物占据主体,包括猪在内的家养动物MNI占比仅为32%[29],情况与大寺遗址类似。

在郧县青龙泉遗址,新石器时代墓葬内出土了大量的猪下颌骨,年龄和测量数据显示绝大部分是家猪,也存在少量野猪[30],这与同位素的测试结果相吻合[31]。居址出土动物遗存经初步分析,自仰韶至龙山文化时期,猪的数量比例一直占据主体,具体结果将另文公布。

在淅川龙山岗遗址的仰韶文化时期,猪的NISP和MNI比例甚至高达90%,而且一部分出土在特殊的灰坑中,表明猪在该遗址的重要地位,屈家岭时期猪的NISP比例为88%,MNI比例为72%,石家河时期比例基本不变,根据对牙齿数据的分析,研究者认为大部分为家猪。在年龄结构上,6~12月、12~18月、18~24月的猪一直比例较高,各时期未显现明显变化[32]。家猪饲养业一直是该遗址肉食的最主要来源。

在淅川下王岗遗址的仰韶文化时期,猪的比例和鹿相近,NISP的比例为40%左右;屈家岭时期猪的比例高达80%,龙山文化时期则又突然下降到30%,鹿占据了主体地位[33]。几何形态学的研究结果显示该遗址的猪极有可能是家猪,仰韶文化时期猪以“粗放”的野外放养为主,龙山时期受中原文化影响以“圈养”为主,但猪的比例较低,而且可能存在一部分野猪[34]。进入西周时期,猪数量比例超过鹿。年龄结构上,1~2岁的个体一直占据主体,显示出以肉食消费为主的家猪饲养业。

在枣阳雕龙碑遗址,属于仰韶文化时期的第一、二期遗存中仅见少量的动物骨骼,其中猪的比例最高。在屈家岭文化时期的第三期墓葬内出土了较多的猪下颌骨。关于的猪属性问题,研究者认为猪的臼齿尺寸属于家猪的范围。猪的年龄结构发生过变化,一期以1.5岁以下猪为主,二期大于1.5岁的个体占据主体,三期显现出较为平均的分布[35]。整体上,该遗址出土动物骨骼较少,大多出自墓葬,居址中的动物种属及比例情况并不清楚。

综上可知,在汉水中游地区的家畜饲养业是不均衡的,存在两种模式:一种是以新石器时代的大寺、黑家院和下王岗遗址为代表,家畜饲养业和狩猎经济是两大支柱,有时狩猎的比例甚至超过了家畜饲养。另一种以龙山岗遗址为代表,家猪饲养业是其主要肉食来源,狩猎经济比例很低。这种不均衡可能与发掘面积、保存状况、提取方法有关,但也很可能与社会、文化有关。因为这种现象不仅见于汉水中游地区,还见于在渭河流域[36]、良渚文化区,如良渚中心遗址与边缘遗址的生业经济存在很大差异,袁靖先生认为是由人口状况、政权特征、文化传统等因素相互关联、共同作用造成[37]。

家猪饲养业占比的高低可能与遗址的大小、等级有关。同时,还有一个值得注意的现象。在猪骨比例很高的龙山岗遗址中,发现较多与猪相关的特殊埋葬,仰韶文化时期有6个灰坑出土大量的猪下颌骨,这些遗存可能与某类特殊仪式相关。青龙泉遗址中猪也占主体地位,并且在居址和墓葬中均见有集中埋葬猪下颌骨的行为。在猪骨比例较低的大寺遗址以及下王岗遗址中,目前的资料中未见相关遗迹现象。这表明在特殊仪式与家猪饲养之间可能存在某种联系,特殊仪式的需求或许刺激了龙山岗、青龙泉遗址家猪饲养业的发展。这种以精神领域需求刺激家畜饲养业发展的情况还见于辽西地区[38]及中原地区,如西坡遗址猪骨的比例为84%,马萧林先生认为猪的饲养与仪式性宴饮有很大的关系[39]。民族志的记载也显示,家畜饲养业不仅仅与获取肉食、满足生理需求有关,也可能与精神需求、身份地位的获取有关,比如在新几内亚高地,养猪业与威望物品(prestige goods)的交换有关,当人们想要外来的威望物品的时候,养猪业就会加强,因为猪可以变成交换礼物的物品[40]。因此影响家畜饲养业发展水平高低的因素是很复杂,需要多角度的思考。

六、结语

通过对大寺遗址出土动物骨骼数量比例、测量数据、年龄结构、病理现象、骨骼发现率等方面的分析,可知该遗址的肉食资源获取方式经历了从新石器时代的“初级开发型”到历史时期的“开发型”的演变,家畜饲养业逐步发展,但狩猎经济直到战国时期仍旧占据一定比例,与中原地区以及长江流域的生业经济有较大差异,显示出南北过渡性特征,与淮河流域情况类似。南、北方文化因素在该遗址的进退,可能只停留在以陶器为代表的考古学文化层面,而对肉食资源获取方式影响有限。另外,对该区域青龙泉遗址人骨硫同位素的分析显示,在南北交界地带考古学文化的变迁也并未伴随人群的迁徙[41]。

通过与周边数个遗址的对比发现,大寺遗址所在汉水中游地区的生业经济在区域内部存在差异,初步推测这种差异可能与仪式性的活动需求有一定关系。不过,这一地区的生业经济状况仍然需要更多遗址动物考古数据的补充,对其差异性原因的研究也有待更多考古背景资料的公布。

附记:本文为国家社科基金青年项目“汉水中游地区新石器时代至秦汉时期的动物考古学研究”(批准号19CKG026)的研究成果。武汉大学考古系本科生吴怡、研究生谢紫晨参与了数据的录入工作,在此致谢。

(作者:刘一婷,武汉大学历史学院;陶洋、黄文新,湖北省文物考古研究所。另此处省略注释,完整版请查《江汉考古》2021年第3期)