文字“吃播”汪曾祺:谁还没馋过语文课本里《端午的鸭蛋》呢?

汪曾祺,中国著名的散文家、戏剧家、小说家。谈到汪老,总是与“被低估了”或是“不务正业”联系在一起,谁让他是公认的当代名家中最后一位风雅独殊的文人美食家呢,不但与陆文夫并称为“文坛上的美食家”,连金庸都说,读大陆的作品,满口噙香中国味的作家,当推汪曾祺和邓友梅。无论什么样的“文人食客榜单”,总是有汪老的一席之地。

汪曾祺

汪曾祺

2020年3月5日,是汪曾祺先生诞辰100周年,他笔下的那一碗碗人间烟火,连接起了历史、文化、人情和乡愁,在这个特殊的春天,最抚凡人之心。

他用吃,勾连起我们的情绪内核

中国从不缺文人饕客,他们把吃这件事,从大俗升华到了大雅,从第一个提出“食不厌精,脍不厌细”——吃饭要有精品意识的孔子,到如今的《舌尖上的中国》,“贪吃”并不是件可耻的事。

尤其是在民国时,1916年,国学大师章太炎首次把“味道”这个词用在美食上,“味”指的是口味,而真正的精髓在于“道”,指遵循食物本身的真味,顺应自然。那时诞生了那么多文学巨人,鲁迅、老舍、汪曾祺、胡适、梁实秋……个个也都是吃家,鲁迅最爱梅干菜扣肉,梅兰芳嗜啖宫保鸡丁,张爱玲在文章里写自己念念不忘鸭舌小萝卜汤,梁实秋专门写了《雅舍谈吃》,周作人也有《知堂谈吃》。

在众多文人食客中,私以为周作人得其“深”,汪曾祺妙在“俗”。他们写“食”的绝妙之处恰恰在于并非只是在说食本身,更是在讲食物与人与地的关系。尤其是汪曾祺笔下的美食,看似有滋味,有典故,有情怀,有乡愁。

汪曾祺的文章辞藻朴实,看看这题目:《蒌蒿·枸杞·荠菜·马齿苋》,不能再接地气儿了。其长子汪朗就曾开玩笑地说过:“我家老头儿写东西‘没词儿’”。老师让学生回家抄一些著名作家的名句,用在作文上,汪老的孙女拿出爷爷的书,找来找去找不到能抄的词儿。但要看汪曾祺早期的作品,词儿多得眼花缭乱,用老师沈从文的话说,就像“两个聪明的脑袋在打架”。到了后期,他追求的就是“没词儿”,正如他在《小说笔谈》里写的那样:语言的唯一标准,是准确。

作为一位风格独特的文学家,汪曾祺有许多作品值得细究,我却独独爱看他写吃食。一是汪老真真切切吃过大江南北:

他在《豆汁儿》里调侃自己:“有毛的不吃掸子,有腿的不吃板凳,大荤不吃死人,小荤不吃苍蝇”,我是信的。每到一处,汪曾祺总能找到勾人魂魄的吃食,并呈现于笔端:高邮有染上了乡思的咸鸭蛋,杭州除了醋鱼,还有脆脆的鱼生,乌兰浩特有烂、鲜、嫩的烧羊腿,还有福建的泥蚶、上海的醉蟹呛虾、北京的豆汁儿……各种食材也都是生动的:用马齿苋套住哑巴的眼睛,看着它四处乱飞;到钓鱼台国宾馆围墙外挖灰菜,被门卫拦住盘查;吃着炒米,耳边是军队的枪炮声。“一个人的口味要宽一点、杂一点,对食物如此,对文化亦如是。”

二来汪老笔下的美食,不但有着各自的细致和讲究,更有深深的文化基因、人情世故,以及与时代的勾连。

写“三月三的荠菜花”,江南人惯用荠菜包春卷,包馄饨。连做法和吃法都细心奉上:荠菜焯熟剁碎,界首茶干切细丁,入虾米,同拌。这道菜是可以上酒席做凉菜的。酒席上的凉拌荠菜都用手抟成一座尖塔,临吃推倒。明明是生活中再普通不过的食材,他总是能写得好像头一次见到这么新鲜有趣。

吃碟儿咸菜,一不小心就开始刨根问底了,先是质疑了《说文解字》里的注解:“酢菜也”,又查到了宋人笔记和元人戏曲,再联想到了与佛教的关系。把读者弄得疑窦丛生,非要找出个来由不可了,汪老却又一个转折联系到了“文化小说”上,“我们在小说里要表现的文化,首先是现在的,活着的;其次是昨天的,消逝不久的。理由很简单,因为我们可以看得见,摸得着,尝得出,想得透。”

看《黄油烙饼》,里面尽是描写食物的段落,主人公萧胜3岁时在家乡吃“萝卜白菜,小米面饼子”,7岁时吃“玉米面饼子,萝卜白菜,炒鸡蛋,熬小鱼”;后来到了研究所,吃“白面馒头,焖茄子,猪头肉”;再后来研究所伙食也变差了,又轮回到了“拉嗓子的小米面饼子”。

从一些细节,我们可以推断出故事有着宏大的历史背景,汪老却没有用宏大的笔触叙事。但这并不妨碍我们去延展这戛然而止的故事:当农村有人饿死的时候,研究所能吃得很好,当研究所吃得也变差时,彼时的农村又在经历着什么?那是作为孩子的萧胜讲不清的东西造成的。明明“烙饼是甜的”,却能让人咂摸出眼泪的咸味。

《故乡的野菜》里写荠菜、枸杞头吃的是一个鲜字,不但每种菜的做法都有据可考,还提到家乡明朝一位作家写的《野菜谱》,背后是深深的乡愁。作为北京人,我读完《胡同文化》也是心有戚戚焉,“北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!”我家就住在虎坊桥附近,记得读了《捡烂纸的老头》后,到处去找里面描写的黄焖羊肉,“用脸盆端出来,倒在几个深深的铁罐里,下面用微火煨着,倒总是温和的”。

他是昆明美食的代言人

汪曾祺出生于江苏高邮,青年时代到云南昆明求学,后来到上海教书,成家后长居北京,再加上下放塞北的那段岁月,他这一生,走遍了大半个中国。他的笔,写尽了不同地域、不同文化背景、不同烹饪方法的佳肴。但若论最爱,非昆明莫属。

“我这篇东西是写给外地人看的,不是写给昆明人看的。和昆明人谈昆明菜,岂不成了笑话!其实不如说是写给我自己看的。我离开昆明整40年了,对昆明菜一直不能忘。”这是汪老在《昆明菜》开篇写下的话。听着哪儿像是在谈吃,明明更像是回忆初恋。

自古以来,昆明在中国文化版图中一直处于边缘化——唐宋时期,昆明只是南诏国和大理国的边镇,到了明清,仍不过是边贸的中转站。直到民国时,北大、清华、南开因日寇进逼迁至昆明成立西南联大的这段时间,昆明的文化,因着朱自清、沈从文、罗常培这些大名鼎鼎的名字,才真正进入中原才子的视线。1939年9月至1946年9月,顶着“美食家”头衔的汪曾祺曾在昆明求学、工作,他描写这段生活的文章中几乎离不开吃,说他将昆明美食推广到全国也不为过。

汪曾祺爱西南联大,即便那时是他手头最拮据、物资最匮乏的时候,可他偏偏就是写女大学生啃胡萝卜都能让读者嗅出吃新鲜水果的味道。爱联大,爱屋及乌便也爱昆明。当时的昆明,广帮、鲁帮、京帮、豫帮、西餐云集,滇味餐馆林立。汪曾祺曾道:“初到昆明,带来的盘缠尚未用尽,有些同学和家乡邮汇尚通,不时可以得到接济,一到星期天就出去到处吃馆子。汽锅鸡、过桥米线、新亚饭店的过油肘子、东月楼的锅贴乌鱼、映时春的油淋鸡、小西门马家牛肉馆的牛肉、厚德福的铁锅蛋、松鹤楼的腐乳肉、‘三六九’的大排骨面,全都吃了一个遍。”只是听名字,就要流口水了。

这其中,他最偏爱汽锅鸡、米线和火腿月饼。

光是吃鸡,他就洋洋洒洒写了几大篇。

汪老曾说若是广东的盐鸡、四川的怪味鸡、常熟的叫花鸡、山东的炸八块、湖南的东安鸡、德州的扒鸡放在一起比,“我以为拿金牌的应该是昆明的汽锅鸡”,而且“汽锅以建水所制者最佳”。

据他回忆,原来在正义路近金碧路的路西有一家店专卖汽锅鸡。没有店号,进门处挂了一块匾,上书四个大字:“培养正气”,因此得名。他家用的鸡都是武定肥鸡,肥而有味,特别鲜嫩。揭盖后,汤清如水,鸡香扑鼻。很多人以为昆明菜接近四川菜,其实并不一样,从汽锅鸡和怪味鸡便知二者区别。

汪老写《昆明菜》和《昆明的吃食》时,便听说“培养正气”已经没有了。昆明饭馆里卖的汽锅鸡已经不是当年的味道,因为用的不是武定鸡,什么鸡都有。还在文中感慨到:“恢复‘培养正气’,重新选用武定鸡,该不是难事吧?”据后来人回忆,新中国成立后,这家“培养正气”改为“东风餐厅”,后又发展成现在的“福照楼”。这两家店到底是否为一家,很难下定论。牵强附会也罢,这家店的鸡倒是真的选自武定,用的也是古法单锅蒸制。

昆明的白斩鸡也极好。以前汪曾祺在玉溪街上见到卖馄饨的摊子的铜锅上搁一个细铁条箅子,上面都放着两三只肥白的熟鸡。有人要,便切一小盘。昆明人管白斩鸡叫“凉鸡”。因为是坐在一张长板凳上吃的,汪曾祺和同学还为这种做法起了一个名目:坐失(食)良(凉)机(鸡)。

而米线这种最能代表昆明的美食,在汪老的文章中怎么少得了。“在正义路近文庙街拐角处,一个牌楼的西边。这一家的字号不大有人知道,但只要说去吃过桥米线,就知道指的是这一家,好像‘过桥米线’成了这家的店名。这里一是汤好,汤面一层鸡油,看似毫无热气,而汤温在一百度以上。二是片料讲究,鸡片、鱼片、腰片、火腿片,都切得极薄而又完整无残缺,推入汤碗,即时便熟,不生不老,恰到好处。”

汪曾祺以昆明生活为叙述对象的文字共有43篇(小说8篇,散文35篇),虽然他曾在1987年、1991年和1997年再次造访云南,但这些文字,只有很少一部分是当年在昆明写就或者回忆重写,大部分写成发表于1981年至1997年之间,尤其是1987年再次回云南前。时间相隔了四十载,又多半凭记忆写就,其中难免出现模糊含混不够精准的地方。比如他在《昆明的吃食》里提到,“焖鸡米线”不是鸡肉,而是焖煮净瘦肉块。

美食家们去考究时发现,老先生很可能看错了,昆明只有“焖肉米线”,没有“焖鸡米线”。假设水牌第一行从左至右横写“焖肉”,第二行对齐写上“鸡丝”,那么竖看就成了“焖鸡”“肉丝”,也还读得通。

汪老笔下的昆明美食,是以西南联大为中心的。两年前我去昆明,沿着西南联大旧址,找到了汪曾祺曾经居住过的青莲街、若园巷、民强巷,老店虽然难寻,但当年的美食依然存在:挂着“培养正气”牌匾的汽锅鸡店、被戏称为“坐失(食)良(凉)机(鸡)”的白斩鸡摊子、青莲街的羊血米线、小西门的马家牛肉、东月楼的锅贴乌鱼、护国路白汤羊肉、华山南路便宜又好吃的“汪氏核桃糖”、《昆明菜·诸菌》提到的各种野生菌……这些文字和独特味道共同构成了这座城市的过去与现在。

漫长的冬日过后,人们无比渴慕春天的到来,2020年的春天尤为珍贵,春日的原味,大约就是“吃土”的味道。在这样一个万物新生的季节,读汪曾祺先生的作品,拉开新一年的序幕,生活也兀自充满了希望。

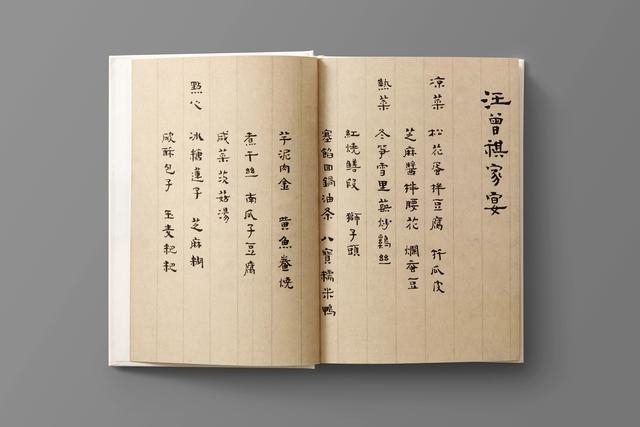

汪曾祺笔下的昆明美食

1984年5月9日,作《翠湖心影》,载《滇池》1984年第8期;5月13日,作《泡茶馆》,载《滇池》1984年第9期;5月19日,作《昆明的雨》,刊《北京文学》1984年第10期。

1985年,作《昆明的果品》,含“梨”“石榴”“桃”“杨梅”“木瓜”“地瓜”“胡萝卜”“核桃糖”“糖炒栗子”9题,刊《滇池》1985(6)年第4期。

1987年初,作《昆明菜》,含“汽锅鸡”“火腿”“牛肉”“蒸菜”“诸菌”“乳扇乳饼”“炒鸡蛋”“炒青菜”“黑芥·韭菜花·茄子酢”9题,刊《滇池》1987年第1期。

1990年11月24日,作《米线和饵块》。

1993年1月13日,作《昆明的吃食》,含“几家老饭馆”“过桥米线·汽锅鸡”“米线饵块”“ 点心和小吃”4题,刊《随笔》1993年第3期。