人大历史教授夏明方:灾害作为不确定性因素如何影响历史进程?

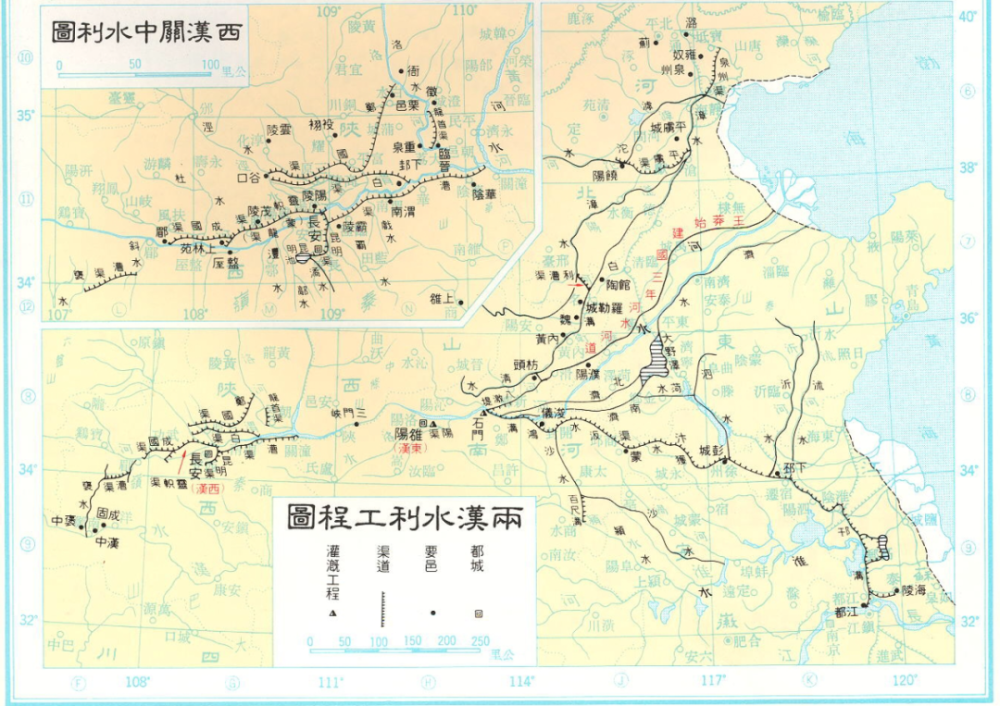

西汉水利图

文 / 夏明方

回到“中间地带”这一话题,我们完全可以做出这样的判断,正是由于此类过渡性、多变性特征,使得淮河流域这一在过去绝大部分时间原本独流入海、独立完整的巨大水系,以及在其中生活过的人们,在有文字记载以来的数千年华夏历史叙事中,其自身的历史,一直被以黄河流域为主体的中原中心史观以及后来逐渐占据区域研究话语霸权地位的江南叙事所遮蔽掉了。

即使人们在这类总体性或区域性叙事中也会单独提及它的名号,但无论是考古文化的探索,还是历史时期的研究,其所指代的地域或文化,要么被其北部的黄河文明所覆盖,要么就是被南部长江流域肢解而去。

淮河流域,一分为二,自身特色,消弭殆尽。(杨育彬、孙广清:《淮河流域古文化与中华文明》,《东岳论丛》2006年第2期。)有学者为此而鸣不平,坚定地认为:“历史事实表明,淮河流域在中华文明的发展演进中,不论在史前时期,抑或在历史时期,都有着自身的发展体系,都同样有着特殊的历史地位,只是学者们在研究中未能给予其客观的定位而已。”(张文华著:《汉唐时期淮河流域历史地理研究》,上海三联书店,2013年。)

这当然是后发之明,因为其所肯定的“历史事实”,也就是淮河流域曾经有过的辉煌历史,实际上是一个再发现的过程。

令人玩味的是,这一再发现,恰恰是创造此种辉煌历史的先民之后辈,在对他们所承袭之淮河过去,也就是“旧社会”“旧山河”进行持续改造之时,在对先民文化遗址有意无意地破坏之中才被发现的,而其得到学界和社会的承认,尚须经过几代考古学人艰苦细致的抢救性辨认和考证。

如前所述,曾经有过这样一段相当长的历史时期,人们对于华夏文明起源及其演化路径的认识,主要聚焦于黄河流域和黄河文明。黄河流域,尤其是黄河中下游地区,一直被视为华夏文明的核心生存空间,黄河也一直被当做孕育中华文明的“母亲河”。

然而其后,尤其是新中国成立以来,为改变过去一穷二白的社会面貌(或社会生态面向),人们在包括淮河流域在内的华夏国土之上进行了空前规模的水利工程建设,以及相应的工业化、城镇化建设,这一场原本与过去决绝的“重整山河”运动,反而把长期以来被遗忘、被掩盖的史前和先秦历史,让肆意纵横的推土机给掘了出来,长江流域之作为中华文明另一个重要源头的判断,逐渐成为举世公认的事实,尤其是位于长江三角洲的良渚文化在考古学家的最新发现中变身而为“良渚文明”,使中华文明之光一下子提前到了距今5000年前。

兼之东北、西北、西南、华南各处的考古新发现,中华文明起源的“满天星斗”“多元一体”的大格局已经牢牢地确定了下来。在这一过程中,淮河流域,尤其是它的南部亦即狭义的江淮地区,其考古文化一开始还是被裹挟在长江文化的谱系之中。

之后,主要是新世纪以来,随着越来越多的文化遗址被发现,其与江南、海岱、中原、江汉等区系不同的文化异质性愈发凸显,人们对其与前述各区系文化之间的互动关系也有了新的认识,著名考古学家苏秉琦在1970年代初期对淮河流域古文化所做的推测,获得越来越多的证据,于是,一种新的完整的考古文化区系——淮系文化区系,通过考古学家手中小小的“洛阳铲”而被清晰地勾勒了出来。(参见《淮河流域古代社会文明化进程研究(笔谈)》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》,2005年第2期。)

差不多与此同时,受1980年代以来逐渐盛行的社会史、区域史研究的影响,对江淮大地的历史研究也从对总体性的华夏史学的攀附逐步转向本土化、地方化,旨在展示大一统华夏文化圈之中多样化的地方性特色。起初这样的地方化、本土化还笼罩在江南区域史、华北区域史的阴影之下,但久而久之,这类研究开始呈现愈益浓烈的区域主体自觉性,“淮河文区”“江淮文化”等概念也呼之而出。(参见张崇旺:《略论“江淮文化”》,《文化学刊》2008年第6期。)

作为一个地地道道的“江淮人”,我们没有理由不对这样的新发现鼓与呼。但在欢喜雀跃之余,我们还是应该直面如此冷酷的事实,毕竟这一段源远流长的辉煌历史,终究还是被来自北方的黄河席卷而来的漫漫黄沙掩埋掉了。此情此景,不禁使人想起唐人杜牧的一首咏赤壁诗:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”

位处大海之滨的淮河流域从来也不缺东风之便,但其早前的历史却深锁在华夏记忆的最深处,人们只能从层累的黄沙和浩瀚的文海之中才能钩沉索隐,使其大白于世。

说实在的,对于此种境况,我们只能借用一个不那么妥帖可又没有比它更合适的说法来概括之,那就是“沦陷区”,一个中华文明的“沦陷区”,尽管自华夏文明成形伊始,它就是其中不可分割的一部分,但至少从南宋以来的一蹶不振,千年走衰,也是不容否认的事实。

因此将其确认为“沦陷区”,并非故作高论,危言耸听,当然也不是要否认它曾经有过的辉煌。相反,恰恰是有了这样的辉煌,“沦陷”之义方才确然而显。辉煌臻于顶巅,沦陷归为渊底,相反而相成也。

在此之外,我所说的“沦陷”还有另外一重含义,前面所说的“沦陷”还没有脱离中国传统文明的圈子,无论是纵向的沉沦,还是横向的凹陷,都是在这一范围内进行讨论的;而第二重含义的“沦陷”,则是针对试图取代传统文明的现代文明来说的,它在改天换地的高歌猛进之中,几乎被其自身的非预期负面效应活生生地毁掉了。

……

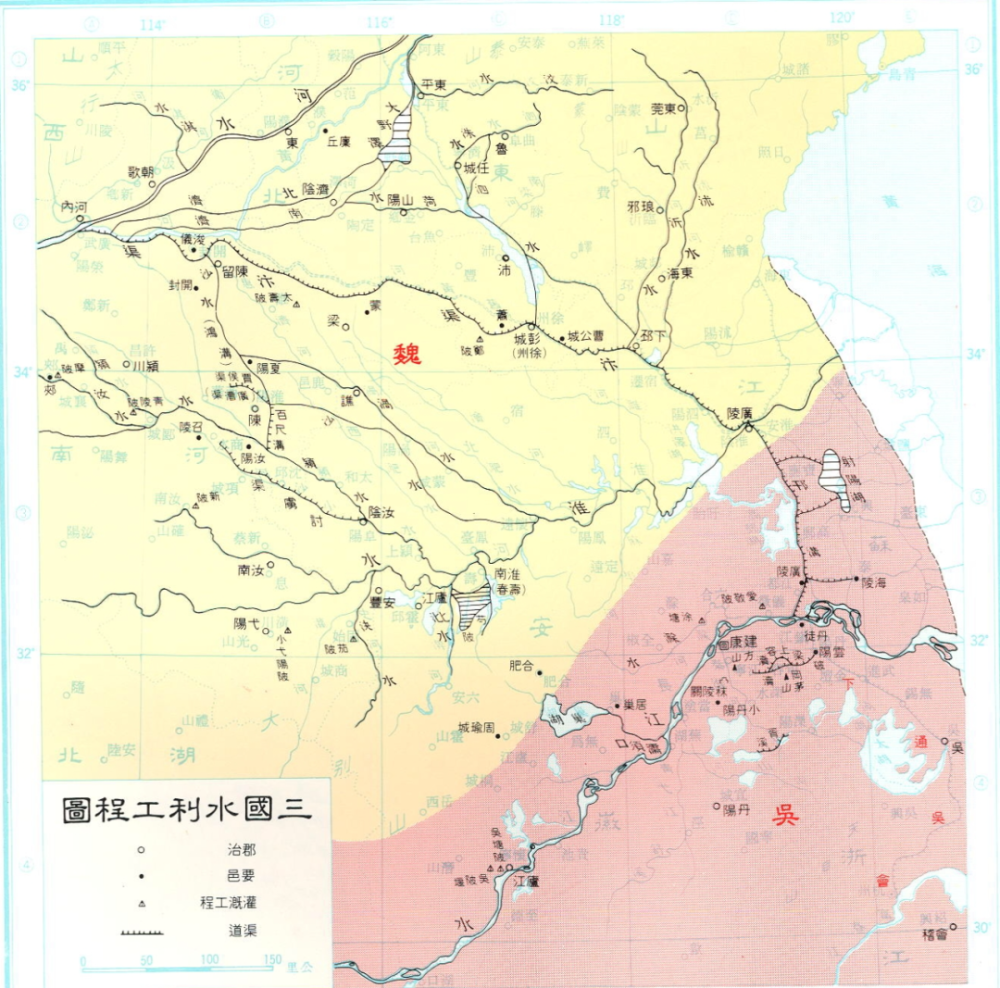

三国淮水一带

大一统之后,“淮泗之夷皆散为民户”,江淮大地走入全新的华夏时代。依据司马迁、班固的描述,其中的淮北大部是中原文化不可分割的一部分,其余的部分乃至整个淮河南部,则被归入江南楚越之地。

不过,历经秦汉魏晋乃至隋唐的持续开发,兼以北方中原持续的战乱和衰败,以淮河流域为主导的江淮大地在隋唐之际迅速崛起,成为其时中国最重要的基本经济区,尤其是唐代辖境内包括今江苏淮北、皖北、鲁南、河南省的河南道,据称是当时全国最重要的产粮区,稻鱼桑麻,远胜长江流域。也就是说,此时的淮河流域才是真正的鱼米之乡,或者说是之后举世称羡的“水乡江南”的前生。“江淮熟,天下足。”“走千走万,比不上淮河两岸。”“扬一益二。”诸如此类的民谚,足证江淮流域的富裕与繁华。(参见马俊亚著:《区域社会发展与社会冲突比较研究:以江南淮北为中心》,南京大学出版社,2014年。)

这样的“黄金时代”,理所当然地要让今日的江淮人引以为傲,引以为大傲。从古人类的起源到华夏古文明的曙光,从三代之时号称人文觉醒的轴心时代到唐宋变革之际江淮新经济区的崛起,一切的一切,无不彰显江淮大地的辉煌与荣耀。

如果将叙事的终点在此而刹车,它的过去虽然也曾有过顿挫,但总体而言,还称得上是一曲延绵不绝、昂扬奋进的“欢乐颂”。然而历史的脚步无以阻挡,人类在这一片土地上继续弹奏的乐章,其主调很快便发生了急剧的变动,迄今犹有余响。

也就是说,在这之后八九百年的时里,无论我们选择什么样的节点或事件来作为故事的终局,也就是说无论我们采用什么样的主观立场来建构我们对淮河流域的叙事,几乎都改变不了传唱至今、凄凉哀怨的“凤阳悲歌”。当下涌现的有关淮河流域水利史、灾害史、环境史的各类研究,无不以其铁一般的数字和活生生的事实,再现了在这一地域上演的一幕幕惨剧。

谁能想到,这一片多灾多难、十年倒有九年荒的广阔大地,最终居然可以成为质疑、颠覆甚至埋葬激进后现代史家海登•怀特之“元史学”的历史世界。就我所知,综观海内外的一众研究,无论是出自自由主义者,还是马克思主义学者,对这一地域的这一段历史,似乎都呈现出浓重的抑郁色调。

不过南宋前后这样一种截然不同的世界,并不应该让我们把南宋以前的淮河史或江淮史浪漫化、诗意化;我们应该清楚地认识到,无论是史前“东夷”的活动空间,还是先秦夷夏、夷楚的共享之地,以及秦汉至宋中原汉民稻香四溢的“沃土”,实际上都未曾改变这一地域之作为过渡性的“生态脆弱带”的基本特质。而这样一种脆弱带,就其自然生态的一面来说,本身就是一个充满风险、危机和灾害的不确定性的生态系统。

相比于南宋黄河夺淮之后的八九百年,早先的淮河两岸,虽然目前还很少见到对淮河流域古生态系统展开独立的环境考古研究,但如下表述应该没有太大的问题,那就是气候更为温暖,雨量更加丰沛,森林广布,湖沼众多,动植物资源多样而丰富,其总体自然环境远比现在要优越得多。(参见徐峰《史前江淮地区的生态环境与生业经济》,《中国农史》2013年第2期。)

但是,尽管如此,随着气候的冷暖波动,作为气候过渡带的淮河两岸显然要经历更大的波动,兼以淮河干流自西而东从山麓向平原的冲刷,北部黄河频繁的南泛,东部海洋灾害(如海平面上升、海水入侵、台风风暴潮等)不时的侵扰,还有从山东到庐江横贯南北的郯城地震断裂带间歇性的活跃,生活在这里的史前人类和上古先民显然要遭受无数大大小小的灾害冲击;另一方面,淮河两岸独特的“中间地带性”,也使这一片多样化的地域空间,成为周边各类人群南来北往、东迁西徙的大通道,由此固然有助于不同文化的交汇与融合,但这样的融合主要的还是在相互的竞争、冲突乃至战争的过程中展开的,这是从人文生态的角度而言两淮地区必得面临而实际上也一直遭遇的重大灾难之源,不管是夷夏之间的东西之争,还是华夏分裂时期的南北之战,这都是两淮流域周期性上演的人间悲剧。

把黄河夺淮之前的两淮地区书写成无灾无难、平和繁荣的乐土,不过是一厢情愿的想像。当然,从一定意义上来说,正是这样一种不确定性的环境以及面对这一环境挑战所做的应对,才是包括两淮地区在内的华夏文明诞生和演进的重要动力,我们从孔孟、老庄、墨子、韩非以及其他诸子百家的思想世界中,也都能捕捉到他们对于灾害问题的思考,以及这种思考对华夏文明构建的重要性,只是它的重要性几乎被现时代所有的思想史家或历史学家大大的低估了。两淮地区从先秦的邹鲁渐次扩展,进而蜕变成唐宋的“江淮”,也是不同时期国家和民众应对战祸和天灾的产物。

(本文节选自夏明方所著《文明的“双相”——灾害与历史的缠绕》,经大学问·广西师范大学出版社授权发布。)

华文好书选读

《文明的“双相”——灾害与历史的缠绕》

夏明方

大学问·广西师范大学出版社

2020年7月

本书从灾害史与生态史的角度进行切入,分为六个专题对灾害与历史缠绕的“另一个中国”进行阐述。主要围绕的话题有:灾害作为不确定性因素在历史进程中的重要影响;历史上的重大自然灾害与历史记忆;神州大地、山水之间的生态环境变迁;历代王朝的救灾制度与慈善事业;作为历史借鉴的灾害史与生态史;等等。作者从事件及区域入手,如1942年河南大饥荒、1976年唐山大地震、1931年和1998年武汉的大洪水,2003年的“非典”疫情,以及2020年在武汉爆发的新冠肺炎疫情等,以新的视野分析中国历史上的自然灾害与生态环境变迁,以此透视中国历史与社会的发展,并在新冠疫情之下,对文明的“双相”,以及后新冠时代的人类发展提出历史学者的思考。