怀念史铁生:他是作家中的思想家

史铁生离开我们已经十年了,我时常想念他。每想起史铁生,我的心思都会走得很远很远,远得超过了十年,二十年,三十年,好一会儿回不过神来。

在史铁生辞世两周年之际,中国作家协会曾组织召开了一场对史铁生作品的讨论会,铁凝、张海迪、周国平等众多作家、评论家和学者与会,对史铁生的人格修为和创作成就做出了高度评价。讨论会达成了一个令人难忘的共识:在这个不应轻言“伟大”的时代,史铁生无愧于一个伟大的生命,伟大的作家。

在那次讨论会上,我简短地发了言,谈到史铁生坚强的生命力量,超凡的务虚能力,还谈到做梦梦见史铁生的具体场景和生动细节。随后我把发言整理成一篇千把字的文章,发在北京的一家报纸上,文章的题目叫“梦见了史铁生”。我一直觉得文章过于短了,不能表达我对史铁生的理解、敬意和思念之情,甚至对不起与史铁生生前的诸多交往。在纪念史铁生先生逝世十周年的日子,请允许我用稍长一点的篇幅,回顾一下结识史铁生的过程,再认识史铁生作品独特的思想内涵,以表达我对史铁生的深切怀念。

▍作家史铁生(1951-2010) 曾璜 摄影

王安忆为我们“牵线搭桥”

读好作品如同交心,读了《我的遥远的清平湾》,我的心仿佛一下子与史铁生的心贴得很近,几乎萌生了同气相求般的念头。我知道,当年我所供职的煤炭工业部离史铁生的家很近,一个在地坛公园的北门外,一个在地坛公园的南门外,我只须从北向南穿过地坛公园,步行十几分钟就可以到达史铁生的家,见到我渴望拜访的史铁生。可是,我不会轻易贸然登门去打扰他。他身体不好,精力有限,需要保持相对自主和宁静的生活。特别是我在有的媒体看到,史铁生因承受不起众多热情读者的造访,不得不在门上贴了“谢客”的告知。在这种情况下,我更得尊重他的意愿。在尊重他人意愿的同时,也是尊重我自己。地转天也转,我坚信总有一天我会遇见史铁生。好比一个读者遇见一本儿好书,我遇见史铁生也应该是一件自然而然的事。

事情的经过,说来好像是一个故事,为我和史铁生牵线搭桥的竟然是远在上海的王安忆。1986年秋后,我应上海文艺出版社之约写完了一部长篇小说。因小说是一遍完成,没有誊抄,没留底稿,我担心通过邮局邮寄把书稿弄丢就不好了,就把一大摞稿子装进一只帆布提包里,让我妻子提着提包,坐火车把稿子送到上海去了。此前,王安忆在《北京文学》上看到了我的短篇小说《走窑汉》,知道了我的名字。她听《上海文学》的编辑姚育明说我妻子到了上海,就让我妻子到她家去住。我妻子以前没见过王安忆,不好意思到王安忆家去住,打算住旅馆。王安忆说:大家都不富裕,能省一分就省一分。王安忆又说她丈夫出差去了,只有她一个人在家,我妻子住在她家里是可以的,不必有什么不好意思。就这样,和王安忆一样,同是当过下乡知青的我妻子姚卫平就住进了王安忆的家。晚上,我妻子和王安忆一块儿看电视,见王安忆一边看电视,手上还在一边织着毛衣。整件毛衣快织好了,已到了收袖阶段。我妻子也很爱织毛衣,织毛衣的水平也很高。说起织毛衣的事,王安忆告诉我妻子,这件毛衣是为史铁生织的,天气一天比一天冷,毛衣一织好,她马上给史铁生寄去。我妻子一听对王安忆说,毛衣织好后不要寄了,她回北京时捎给史铁生不就得了。王安忆说那也好。

我妻子在一天上午从上海回到北京,当天下午,我和妻子就各骑一辆自行车,从我家住的静安里,到雍和宫旁边的一个平房小院,给史铁生送毛衣去了。我记得很清楚,那天的北风刮得很大,满城似乎都在扬沙。我们得顶着寒风,眯着眼睛,才能往前骑。我还记得很清楚,王安忆为史铁生织的毛衣是墨绿色,纯羊毛线的质地,织毛衣的针型不是“平针”,是“元宝针”,看去有些厚重,仅用手一抚,就给人一种温暖的感觉。

收到毛衣的史铁生显得有些激动,他激动的表现是举重若轻,以说笑话的口气,在幽默中流露出真诚感激的心意。他说,王安忆那么大的作家,她给我织毛衣,这怎么得了,我怎么当得起!我看这毛衣我不能穿,应该在毛衣上再绣上王安忆织几个字,然后送到博物馆里去。

我注意看了一下,史铁生身上所穿的一件驼色平针毛衣已经很旧,显得又小又薄又瘦,紧紧箍在他身上,他坐在轮椅上稍一弯腰,后背就露了出来。王安忆此时为史铁生织了一件新的毛衣,可以说是必要的,也是及时的,跟雪中送炭差不多吧。

通过交谈得知,史铁生生于1951年的年头,我和妻子生于1951年的年尾,我们虽然同岁,从生月上算,他比我们大了11个多月。从那以后,我们就叫他铁生兄。

听王安忆与史铁生“抬杠”

我和铁生兄交往频繁的一段时间,是在1993年春天的四五月间。那段时间,王安忆让我帮她在北京借了一小套单元房,一个人在单元房里写东西。在开始阶段,王安忆的写作几乎是封闭性的,她不想让别人知道她在北京写作,也不和别的文友联系。她主动看望的作家只有一位,那就是史铁生。此时,史铁生的家已从雍和宫那里搬到了城东的水碓子。王安忆写作的地方离史铁生的家比较远,王安忆对北京的道路又不熟悉,她每次去史铁生家,都是让我陪她一块儿去。每次见到史铁生,王安忆都是求知欲很强的样子,都是“终于又见到了铁生”的样子,总是有许多问题要向史铁生发问,总是有许多话要与史铁生交谈。常常是,我们进屋后还未及寒暄,他们之间的交谈就进入了正题。在我的印象里,王安忆在别人面前话是很少的,有那么一点儿冷,还有那么一点儿傲。只有在史铁生面前,她才显得那么谦虚,热情,话多,简直就是拜贤若渴。他们的交谈,涉及的内容十分广泛,有中国的,世界的;历史的,现实的;哲学的,艺术的;抽象的,具体的等等,可谓思绪飞扬,海阔天空。比如王安忆刚出版了新的长篇小说《纪实与虚构》,史铁生看过了,她要听听史铁生的批评意见。比如他们谈到对同性恋的看法,对同性恋者应持什么样的态度。再比如他们探讨艺术的起源,是贵族创造了艺术?还是民间创造了艺术?富人和穷人谁更需要欣赏艺术?由于王安忆的问题太多,有时会把史铁生问得卡了壳。史铁生以手扶额,说这个这个,您让我想想。仍想不起该怎么回答,他会点一颗烟,借助烟的刺激性力量调动他的思维。由于身体的限制,史铁生不能把一颗烟抽完,只能把一颗烟抽到三分之一,或顶多抽到一半,就把烟掐灭了。抽了几口烟之后他才说:我想起来了,应该这么说。

王安忆如此热衷于和史铁生交谈,可她对史铁生的看法并不是一味认同,而是有的认同,有的不认同。对于不认同的看法,她会严肃认真地摇头,说她觉得不是,遂说出自己不认同的理由。王安忆这样做,像是准备好了要去找史铁生“抬杠”似的,并在棋逢对手的“抬杠”中激发思想的火光,享受在心灵深处游走的乐趣。

由于思想水平不在一个层面上,对于他们两个的争论,我只能当一个旁听者,一点儿都插不上嘴,跟一个傻瓜差不多。不过,听两个智者的争论,对我也有启迪,它至少让我懂得,世界上存在着很多问题,需要人类用心发现,加以思索。人类的大脑就是用来思索的,如果不思索,身体上方顶着一个脑袋恐怕跟顶着一个葫芦差不多。

当超强大脑“能源”不给力的时候

特别让我记忆深刻的是,有一次铁生兄在观察了我的头型之后对我和妻子说:我看庆邦的脑容量挺大的。在此之前,我从来未注意过自己的头型,也没有听说过脑容量这样的说法。是铁生兄的提示,使我意识到自己不但有脑子,而且脑子的容量还不小。既然脑容量不小,就不能让它闲置着,空着,应当把它开发利用起来,以不辜负脑子的容量。每个人观察别人都是从自己出发,铁生兄观察了我的头型,促使我反过来观察他的头型。观察的结果让我吃惊,我发现他的头颅格外的大,比一般人的头颅都要大。由于截瘫使他身体的下半部萎缩,变细变小,与他硕大的头颅形成了反差,说句不太恭敬的话,他看上去像一个“大头娃娃”。他的脑袋之所以这样大,我想有先天的原因,也有后天的因素。他失去了肢体行动能力,脑力有所偏劳,就使脑袋越变越大。他的脑袋大,脑容量就大,大得无以伦比,恐怕比电脑的容量都大。

史铁生的难处在于,他有这样一个超强智慧的大脑,靠这样的大脑思考和写作,供给大脑的能源却常常不给力。我们都知道,让大脑开动和运转的能源,是源源不断的供血和供氧,而铁生后来由于又得了尿毒症,恰恰是血液出了问题。为了清除血液中的毒素,保住生命和脑力劳动的能力,他不得不每星期到医院透析三次,每次都要在病床上躺两三个小时。铁生曾对我讲过,有一次在透析过程中,他亲眼看见他的被抽出的血流,在透明的塑料管子里被一朵血栓堵住了,以至于血流停止了流动,滞留的血液很快变了颜色。他赶快喊来护士,护士除掉了血栓,透析才得以继续进行。铁生还曾对我讲过,在病床上透析期间,他的脑子仍然在思索,血液循环到了体外,思索一刻都没离开过他的大脑。但由于大脑的供血和供氧不足,他的思索十分艰难,常常是好不容易得到了一个新的理念,因没有及时抓住,理念像倏忽闪过的火花一样,很快就消散了。铁生后来想了一个办法,透析时手里抓着一部手机,有了新的念头时,他赶紧在手机上记下一些记号,等回家后再在电脑上整理出来。我记下这些细节,是想让读者朋友们知道,史铁生为人类思想文化的贡献,需要付出多么顽强的意志力。我还想让大家知道,我们在享受史铁生留下的思想成果时,应该感知到他的作品千辛万苦不寻常,看来字字都是血啊!

推着史铁生参加“文学沙龙”

王安忆在北京写作的消息,还是被有的作家朋友知道了,他们打电话找到我,纷纷要求请王安忆吃饭,和王安忆聚一聚。参加聚会的主要作家有莫言、刘恒、刘震云、王朔等。当然了,每次聚会都少不了铁生。我在一些西方作家的传记中,看到在巴黎、伦敦、莫斯科等首都城市形成的文学沙龙中,对某些作家的成长和提升曾起了重要的作用。我们那段时间的频繁聚会,几乎形成了一个文学沙龙,“沙龙”的活动让我受益良多。我想我是沾了王安忆和史铁生的光,不然的话,那些在京城已经很有名气的作家们不一定会带我玩。就史铁生的身体状况而言,其实他不适合外出参加那样的聚会,看着满桌子山珍海味,看到朋友们大吃大喝,他一点儿都不敢多吃。比如说他很喜欢吃花生米,可他每次只能吃六粒,多吃一粒,钾就会超标。他每次去参加聚会,对他来说都是一种负担。可为了朋友们之间的情谊,他还是坚持坐着轮椅去参加聚会。每次把铁生从家里接到饭店,差不多都是我争着为他推轮椅。我个子较低,轮椅也低,我推比较合适。还有,我视铁生为兄长,我在他身后为他推轮椅,感觉有一种亲近感。

▍1993年,刘庆邦与史铁生合影

王安忆回上海后,我和妻子还是经常去看史铁生。有两三年的春节前,我和妻子每次去看史铁生,都会给铁生提去一桶十斤装的花生油。铁生和他的妻子陈希米,都不愿意让我们给他们送东西。有一次,铁生笑着说了一个词,让我觉得也很好笑。他说出来的词叫揩油,说我们给他送油,他就成了一个揩油者。我解释说:快过年了,我们单位给每人发了一桶油,我妻子的单位给每个职工发的也是油,这么多油吃不完,你们就算帮我们吃点儿吧。

务虚的故事 形而上的抒情

在春节前去看望铁生,铁生会送给我们他亲手制作的贺年卡。要是赶上铁生出的有新书,他就会签名送我们一本。有一回,铁生一下子送给我们三本人民文学出版社出版的、厚重的《史铁生作品集》,在每本集子的扉页上都写上了我和妻子的名字。对于史铁生的每一部作品,我都是抱着十分虔诚的态度,就近放在手边,一点一点慢慢看,细细读。在我自己写作的间隙,需要休息一会儿,就捧起他的书,看上那么一两页。我在书中不仅夹有书签,还有圆珠笔,看到让我会心的地方,我就会暂停阅读,用笔在文字下面画上横线做标记。拿史铁生的《病隙碎笔》来说,我读了将近半年才读完。我们不能像平时消费故事一样读史铁生的书,因为史铁生为我们提供的是与一般的写作者写的完全不一样的书。如果说史铁生的书里也有故事,那不是现实的故事,是务虚的故事;如果说他的作品里也有抒情,那不是形而下的抒情,而是形而上的抒情;如果说他作品中的人物也有表情,那不仅是感性的表情,更是思想的表情;如果说他的书写也离不开文字,他的文字不再是具象的,而是抽象的。史铁生的创作之所以为一般人所不能想象,之所以达到了别的创作者不能企及的高度和深度,是被逼出来的,命运把他逼到墙角,促使他置于死地而后生。轮椅上的生活,限制了它的外部活动,他只能转向内部,转向内心深处,并拿起思考的武器,进入一种苦思冥想的生活。像我们这些身体健全的人,整天耽于物质生活的丰富和外部生活的活跃,没时间也没能力思考那些玄妙而高深的问题,对世界的认识只能停留在人所共知的水平。史铁生以巨大的心智能量,以穿越般的思想力度,还有对生命责任的担当,从层层灰暗的概念中索取理性之光,照亮人们的前行之路。周国平先生称史铁生是“轮椅上的哲人”。铁凝评价史铁生说:铁生是一个真正有信仰的人,一个真正坚持精神高度的写作者,淳厚,坦然,诚朴,有尊严。他那么多年坐在轮椅上,却比很多能够站立的人看得更高,他那么多年不能走太远的路,却比游走四方的人拥有更辽阔的心。

寻求灵魂拯救的生命哲学

我们都知道,作家的写作,背后离不开哲学的支持,特别是离不开务虚哲学的支持。然而我们不得不承认,我国的务虚哲学是薄弱的,匮乏的,以致我们的写作得不到提升,不能乘风飞翔,只能在现实的泥淖里挣扎。中华民族几千年文明史,不能说我们没有哲学,哲学还是有的,但我们的哲学多是社会哲学、道德哲学、人生哲学、处世哲学,还有治国哲学、集体哲学、权力哲学、斗争哲学等,多是实用性的功利主义哲学。我们说史铁生的写作上升到了哲学的高度,在于他贡献的是生命哲学,是超越了功利的哲学。我们长期缺乏的就是生命哲学,在20世纪末和21世纪初,是史铁生先生填补了这项空白。史铁生紧紧扣住生命本身这个哲学命题,深入探讨的是肉身与精神、精神与灵魂、生与死、神与梦,还有善与恶、爱与性、遮蔽与敞开、幸福与痛苦等等。史铁生认为,不能把人的精神和灵魂混为一谈,这两者是有区别的,灵魂在精神之上。他谈到:“人死后灵魂依然存在,是人类高贵的猜想。”“灵魂的问题从来就在信仰的领域。”“并非看得见摸得着的东西才存在。”“作恶者更倾向于灵魂的无。死即是一切的结束,恶行便告轻松。“史铁生的论述,给我留下印象最深的是关于生命与生俱来的三个困境,那就是孤独、痛苦和恐惧。孤独,是因为人生来只能是自己,无法与他人彻底沟通。痛苦来自无穷的欲望,实现欲望的能力永远赶不上欲望的能力。恐惧是害怕死亡,又不可避免走向死亡。史铁生指出生命的困境不是悲观的目的,还要赋予生命以理想的、积极的意义。他接着指出:正是因为有了孤独,爱就显得弥足珍贵;如果没有欲望的痛苦,就得不到实现欲望的快乐;生命的短暂,人生的虚无,反而为人类战胜自己、超越困境和证明存在的意义敞开了可能性空间。

▍2010年,刘庆邦与史铁生合影

西方哲学家关于生命的哲学,一般来说是从概念到概念,从虚到虚。史铁生不是,他的生命哲学是从自己出发,从自己饱经苦难的生命出发,以自己深切的生命体验作为坚实可靠的依据。他的哲学先是完成了一种灵魂的自我拯救,再是指向对所有灵魂的拯救。正如中国社会科学院文学研究所研究员陈福民所言:史铁生以自己的苦难,为我们这些健全人背负了生与死的沉重答案,他用自己的苦难提升了大家对生命的认识,而我们没有任何成本地享受了他所达到的精神高度。从这个意义上说,史铁生堪称当代文化英雄。

很多人对死有所避讳,甚至有些自欺,不愿谈死。史铁生直面死亡,是作家中谈死最多的一位。他说:“人什么都可能躲过,唯死不可逃脱。”他把人之死说成是节日,“死是一个必将到来的节日。”接着他竭力试图证明,人的死是不可能的。生命是一种欲望,人是热情的载体,是人世间轰轰烈烈的消息生生不息的传达者,圆满不可抵达的困惑和与之同来的思与悟,使欲望永无终途。所以一切尘世之名都可以磨灭,而“我”不死。“死,不过是一个辉煌的结束,同时是一个灿烂的开始。”在《我与地坛》结尾处,史铁生把生命比喻成太阳,“但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日。当他熄灭着走下山去收尽苍凉或残照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。”

读史铁生的作品读得多了,我从中读出了一种浓厚的宗教般的情怀,并读出了默默的超度人的灵魂的力量。莫言在评价史铁生的题词里说过:“在他面前,坏蛋也能变为好人,绝望者会重新燃起希望之火。这就是史铁生的道德力量。”史铁生的文章不是宗教的信条,他也没承认过自己信什么教派,但他的一系列关于生命哲学的文章,的确与宗教信仰有相通之处。反正我读了他的文章之后,至少能够比较达观地看待死亡,对死亡不那么恐惧了。

死而不亡者寿

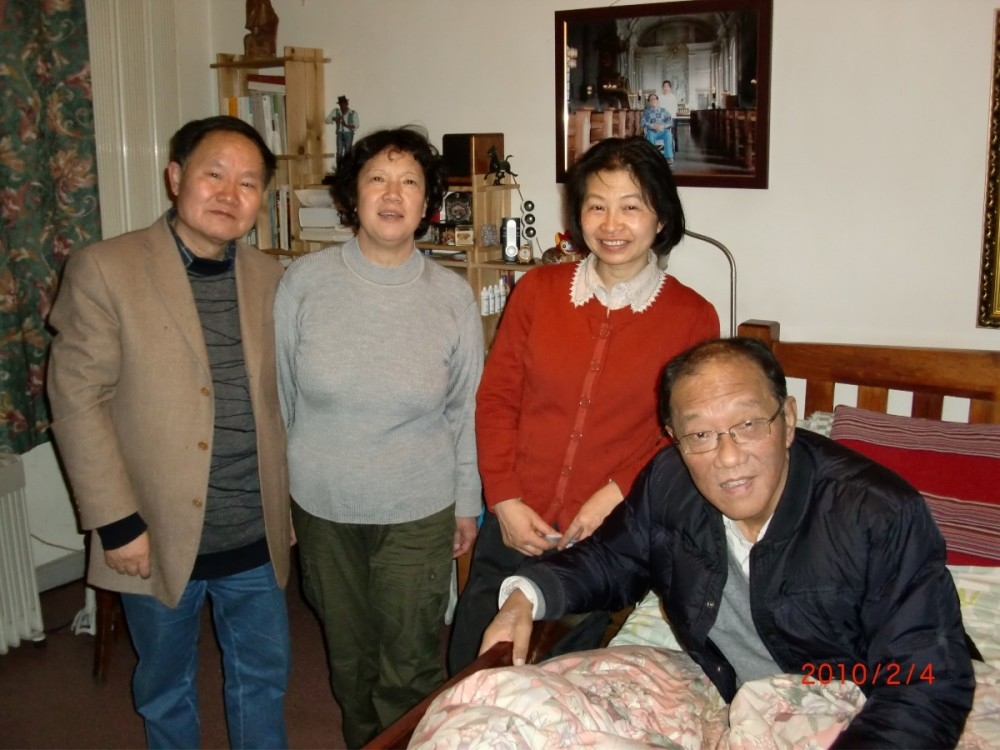

但是,我们还是希望铁生兄能够活着,活得时间越长越好。只有他还活着,我们才能去看望他,跟他交谈,他才能继续写书给我们看。由于铁生的身体是那样在风雨中飘摇的状况,我们时常为他担着一把心,担心他有一天会离我们而去。2010年2月4日,我们在有的媒体上看到史铁生病危的消息,我和妻子都吃了一惊。未及和陈希米取得联系,我们就匆匆赶到史铁生家,看看究竟发生了什么。还好还好,我们来到铁生家一看,见铁生一切都好好的,仍在以惯常慈爱的笑容欢迎我们。那样的消息史铁生也看到了,他笑着说:他们发了史铁生病危的消息,接着还应该发一条消息,史铁生又活过来了!这次去看望铁生,我在铁生的卧室的墙角看到一台类似升降机的东西,希米说,那的确是一台电动升降机,是搬运铁生用的。铁生需要上床休息,希米就启动升降机把铁生升到床上,铁生需要下床写作呢,希米就用机器把铁生搬到轮椅上。一同前往的朋友为铁生照了相,还为铁生、希米、我和妻子照了合影。据说那是史铁生生前最后一次照相留影。铁生开玩笑说:这次照的相就算是遗像吧!希米嗔怪铁生:你瞎说什么!希米说:我们铁生的名字起得好,铁生且活着呢!铁生继续说笑话:别人家的主妇是里里外外一把手,我们希米是里里外外一条腿。铁生这样说,是指希米的一条腿有残疾,需要借助一根拐杖在室内忙来忙去,为铁生服务。

▍2010年,史铁生夫妇与刘庆邦夫妇合影

让人痛心的日子还是不可避免地到来了,在2010年的12月31日,在北京最寒冷的日子,史铁生永远离开了我们。是希米把铁生病逝的消息在第一时间告给王安忆,王安忆通过短信转告我们。明天就是新年,铁生怎么不等过了新年再走呢!得到铁生远走的消息,我们两口子都哭了,哽咽得半天说不出话来。我们敬爱的好兄长,他的苦难总算受到头了!

2011年1月4日,是史铁生60岁的生日。在当日下午,有上千位铁生的读者,从全国各地自发来到北京的798时态空间画廊,共同参加铁生的生日聚会,并深切追思史铁生。那天我一下子买了三束鲜花,一束是我和妻子送给铁生的,另两束是替王安忆、姚育明献给铁生的。在追思活动现场的墙壁上,我一眼就看到了那张放大了的铁生和我们最后的合影。我在合影前伫立良久,眼泪再次从眼角涌出。在追思环节,我有幸代表北京作家协会做了一个简短的发言,我说铁生是我们的同事,我们的兄长,也是我们这个团队最具有凝聚性的力量。

铁生高贵的心灵、高尚的人品、坚强的意志和永不妥协的精神,一直是我们学习的榜样。铁城虽然离开了我们,但死而不亡者寿,他的思想和灵魂之光会永远照耀着我们。记得我还特别说到了铁生的夫人陈希米,希米是铁生生命的支持者,也是铁生思想的同行者,简直就是铁生的一位天使,向陈希米表达了深深的敬意!

铁生离开我们已经十年了,我相信,众多铁生的尊崇者已经等了十年,也准备了十年,大家准备在铁生逝世十周年之际,再次集合在史铁生的思想之旗下,发起新一波对史铁生的追思。我不是有意神化铁生,随着时间的推移,史铁生思想与灵魂的神性光辉正日益显现,并愈加璀璨!

2020年12月10日早晨5点

写完于福建泉州

【作家简介】刘庆邦,小说家,北京作家协会副主席。

(责任编辑:李静 值班主任:赵婷)

来源 北京日报·热风 | 作者 刘庆邦