高淮生:悟证红楼为哪般——刘再复著“红楼四书”

2021-10-03

2021-10-03

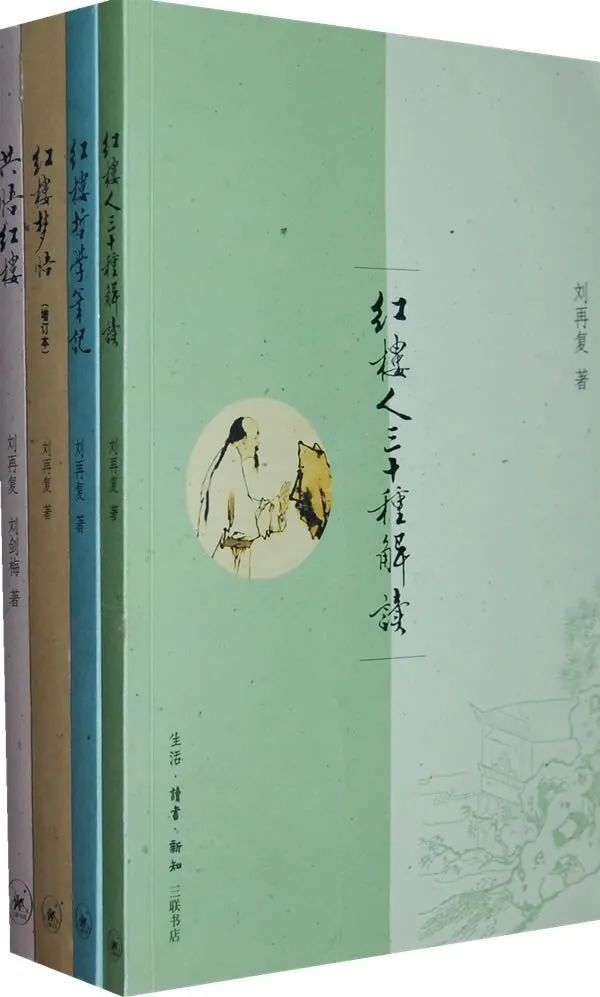

刘再复著“红楼四书”是由生活·读书·新知三联书店陆续出版的四部评论《红楼梦》的著作的合称,其中《红楼梦悟》于2006年10月出版,《共悟红楼》于2009年1月出版,《红楼哲学笔记》于2009年7月出版,《红楼人三十种解读》于2009年7月出版。笔者10年前的阅读感受是:真过瘾!

“红楼四书”

刘再复在“红楼四书”中将他自己阅读《红楼梦》过程中所触发的哲思和感悟发挥得淋漓极致,甚至给读者不免有些夸夸其谈的印象了。无独有偶,“红楼四书”之前曾有一部谈红之书即《历史文化的全息图像——论》也是带给笔者同样的阅读感受。

今天若再比较“全息图像”与“红楼四书”留给笔者的印象,直言不讳地说,“全息图像”似乎比不上“红楼四书”那般地鲜活、那么地充盈吧!记得《历史文化的全息图像——论》一书作者李劼在“后记”中说过一句很有意境的话:“写完这部书稿,好比在天空中完成了一次飞翔。”[1]

读者若稍加留意,同样可以在《红楼梦悟》“小引”中看到一句很有意境的话:“带着《红楼梦》浪迹天涯。”[2]

总之,这两位著者在评论《红楼梦》的过程中充分地燃烧着他们的诗情诗性以及满腔激情,这就使他们的评论更容易感染读者了。

笔者早年曾撰写过一篇题为《横看成岭侧成峰:悲剧精神阐释的视角与维度——由舒芜、王蒙、刘再复的说梦悟梦谈起》(笔者按:原文“纬度”今改成“维度”)的文章,这篇文章刊发于《广西大学学报》2008年第3期,文章将舒芜《红楼说梦》(旧版题名《说梦录》)、王蒙《红楼启示录》、刘再复《红楼梦悟》等四部谈红之书做了比较讨论,集中谈论他们对于《红楼梦》悲剧精神这一话题阐释的基本情况。

《红楼启示录》

文章中有这样一段话:

舒芜、王蒙、刘再复的说梦悟梦能够切实地揭示《红楼梦》悲剧精神的某种关键之处,且使人获得某种启发,取得了毋庸置疑的《红楼梦》批评话语的理想效果。舒芜的《红楼梦》评论“文字背后闪耀着五四新文化的意识的光辉”。王蒙的《红楼梦》评论更注重人生体验与经验,更具有作家意识也即作家眼光、作家情怀。刘再复的《红楼梦》评论尤其注重曹雪芹的哲学观与渗透于《红楼梦》文本中的生命哲学意蕴。

他们通过对《红楼梦》的悲剧精神的感悟与阐释,离《红楼梦》更近,离曹雪芹更近。可以说,不仅《红楼梦》需要不断地领会与阐释,舒芜、王蒙、刘再复的《红楼说梦》、《红楼启示录》、《红楼梦悟》同样需要领会与阐释[3]。

笔者至今认为这段评论基本上把握了他们各自阐释《红楼梦》悲剧精神的关键之处,他们的阐释无疑对《红楼梦》读者在理解这一问题方面具有显而易见的启发意义。或者说,他们的阐释丰富了自王国维“悲剧之悲剧”之评价以来关于《红楼梦》悲剧精神理解的内涵。

刘再复的“红楼四书”归根结底在于回应俞平伯晚年的“多从文学、哲学着眼”的倡导,这一撰述动机是值得肯定的。他在《红楼哲学笔记》一书“‘红楼四书’序”中说:

《红楼哲学笔记》

《红楼梦》的情思浩如渊海,有待一代一代读者去感悟,而悟证又有益于《红楼梦》研究回归文学。期待“红楼归位”,自然是有感而发。

20世纪红学兴旺,但也发生一个文学在红学中往往缺席的问题。以意识形态判断取代文学研究且不说,上世纪一些具有代表性的红学家,固然有王国维、鲁迅、聂绀弩、舒芜等拥抱文学的学人。

但无论索隐派、考证派、新证派都忽略了文学本身,所以才有俞平伯先生晚年“多从文学、哲学着眼”的呼唤。蔡元培是我最为敬爱的知识分子领袖人物,但以他的名字为符号的“索隐”研究,却把《红楼梦》的无限自由时空狭隘化为一个朝代的有限时空,尽管其经世致用、以评红服务于反满的目的可以理解,但其结果毕竟远离了文学。

在考证上开山辟岭的胡适,其功不可没,没有他的努力,我们可能还不知道我国伟大的小说,其作者叫作曹雪芹,也不知道《红楼梦》大体上是作者的自叙传,作品的故事框架与曹雪芹的人生家世大致相合。可是,胡适作为一个“历史癖”,却不会欣赏《红楼梦》的辉煌星空,他竟然认为“《红楼梦》比不上《儒林外史》;在文学技术上,《红楼梦》比不上《海上花列传》,也比不上《老残游记》”。他甚至认同苏雪林的论断:“原本《红楼梦》也只是一件未成熟的文艺作品”(1960年11月20日致苏雪林的信,引自《胡适论红学》,安徽教育出版社,2006年,第267页)。

胡适这种看法十分古怪,他断定《红楼梦》“未成熟”,恰恰暴露了自己文学见解的幼稚。鲁迅说:“博识家的话多浅,专门家的话多悖。”(《且介亭杂文二集·名人和名言》)专门家胡适倒应了鲁迅“多悖”的评价。把胡适的考证推向更深广也更见功夫的周汝昌先生给我们提供了非常丰富的曹氏家族沧桑的背景材料,使我们在阅读文本时更明白曹雪芹在处理“真事隐”与“假语村”两者关系时费了怎样惊人的功夫(这可能是世界文学史上独一无二的个案)。

周先生的《红楼梦新证》成了20世纪红学的一个里程碑,可是,周先生竟然把对《红楼梦》的文学批评、文学鉴赏排除在“红学”之外,把红学限定在曹氏家世的考证和遗稿的探佚之中,这又一次使红学远离了文学。

俞平伯先生早期也错误地认为“《红楼梦》在世界文学中底位置是不高的”、“应列第二等”(《红楼梦辨·红楼梦底风格》)。后来他做了修正,认为可列“第一等”。可是,在1980年5月26日的国际研讨会上他却说:”我早年的《红楼梦辨》对此书评价并不太高,甚至偏低了,原是错误的,却亦很少引人注意。不久我也放弃前说,走到拥曹迷红的队伍里了,应当说是有些可惜了。“(见王湜华编《红楼心解》,陕西师范大学出版社,2005年,第276-277页)

连俞平伯先生也未能理直气壮地肯定《红楼梦》为世界一流一等作品,勉强肯定之后又发生摇摆,这不能不令人感到困惑。不过,前贤的努力毕竟为我们提供了再思索的前提,即使偏颇也提供给我们再创造的可能,无论从哪一个角度上说,我们都应铭记前人的功劳与足迹。说要把《红楼梦》研究从历史学、考古学拉回文学,这只是我个人的意愿,并没“扭转乾坤”、“改造研究世界’的妄念[4]。

《红楼梦悟》

刘再复以上陈述中谈及诸多方面的话题,值得一一解读,或许可以帮助读者更好地阅读与理解“红学四书”的题旨,譬如“悟证”红楼的话题,再譬如“红学远离了文学”的话题,以及如何看待俞平伯的“拥曹迷红”这一话题。

笔者仅就前两个话题略加引申地谈一谈吧,先来谈谈“悟证”红楼的话题:刘再复在《红楼梦悟》“自序(二)”中说:

两百多年来《红楼梦》的阅读与探讨,有三种形态:一是《红楼梦》论;二是《红楼梦》辨;三是《红楼梦》悟。……

以往的《红楼梦》阅读与探索,其实也有悟,脂砚斋的批注,其中论、辨、悟的胚胎都有,历年的论者辨者也都有悟,然而,把“悟”作为一种基本阅读形态、探讨形态和写作形态,似乎还没有。

所以我才冒昧地称“悟”为第三种形态,并给拙著命名为《红楼梦悟》,与俞平伯先生的《红楼梦辨》作一对应。“悟”与“辨”的区别无须多说,而悟与论的区别是直觉与理析的不同。实证与逻辑,这一论的主要手段,在悟中被扬弃,即使出现,也只是偶然为之。

悟的方式乃是禅的方式,即明心见性、直逼要害、道破文眼的方式,也可以说是抽离概念、范畴的审美方式。因此,它的阅读不是头脑的阅读,而是生命的阅读与灵魂的阅读[5]。

《共悟红楼》

刘再复对《红楼梦》的论、辨、悟三种阅读方式(或研究方式)的区分说得十分清楚,也便于读者把握和理解。至少读者在阅读《红楼梦》的过程中应明白“悟读”是一种很有效的方式;并且在阅读“红楼四书”过程中应明白“以悟读悟”才是最有效的阅读方式,这两方面对于读者而言都是很高层次的要求了。

如果读者对于《红楼梦》文本没有相当程度的“悟”的能力,那么,“红楼四书”显然也是不容易读明白的。不过,“红楼四书”倒是可以起到最基础的“导悟”作用,它能够提供读者“悟”的方向、“悟”的方式甚至“悟”的关键点以及细节,从而对读者阅读《红楼梦》同时具有一种“导读”之功。

当然,刘再复所说的“悟读”却又并非仅限于“导读”《红楼梦》的层面,主要还是在谈一种与俞平伯的《红楼梦辨》对应的研究方式。

众所周知,作为一种研究方式的“悟读”《红楼梦》其实始于脂砚斋的评批(《脂砚斋重评石头记》),这样的评批形式至今仍在被有效地运用,笔者曾提出当代《红楼梦》“四家评”的说法,其中包括周汝昌校订批点《红楼梦》、冯其庸重校评批《红楼梦》、蔡义江新评《红楼梦》、王蒙评点《红楼梦》等,显然都有“悟读”《红楼梦》内容,只不过各有侧重罢了。

这一指称是借鉴了此前的《红楼梦》“八家评”(即王希廉、张新之、姚燮、二知道人、诸联、涂瀛、解盦居士、洪秋蕃等八家的评点)的传统称谓。

笔者这篇文章题为《当代评点“四家评”综论之一——以周汝昌、冯其庸、蔡义江、王蒙为例》,刊发于《中国矿业大学学报》社会科学版2011年第3期,读者可以参看。

《重校八家评批红楼梦》

再来谈谈“红学远离了文学”的话题:刘再复为了清楚地说明“红学远离了文学”的这个问题,对百年红学做了一番简要的学术史考察,他的这个考察大体上符合红学史的事实,但也有存在理解不够准确以及不够深入的方面,譬如对俞平伯的《红楼梦辨》的理解、对周汝昌红学的理解,甚至所谓因“红学远离了文学”而期待“红楼归位”的判断,往往并不是学术史意义上“博观圆照”的理解和判断。

其实,“红楼归位”的前提是“红楼离位”,然而,百年红学发展过程中尽管考证索隐各显身手,《红楼梦》的文学阅读以及红学文学批评从来也没有真正地“离位”。如果说“悟证”是使“红楼归位”或者红学研究的的一种“本位”方式,这显然是一厢情愿的想法。

《红楼梦》当然可以“索”可以“考”可以“辨”可以“悟”,不过是否都与“学”有关联则并不一定。值得关注的是,对于这种“索”“考”“辨”“悟”的反思或研讨则显然正是“红学”的范畴或对象。总之,“红楼四书”中的“悟证”并非都具有“学”的成分,尽管其中“学”的成分显而易见。

值得一提的是,刘再复在《中国文学第一天才的旷世之音——梁归智序》一文中对周汝昌的红学又做了重新的认识和评价:

周汝昌《红楼梦新证》

周先生的成就不只是考证。今天借此作序的机缘,我想用八个字来评价周汝昌先生,这就是“总成考证,超越考证”……

二十年来,我无论是读周先生的《新证》,还是读周先生的《曹雪芹小传》、《曹雪芹新传》、《红楼家世》、《红楼梦与中华文化》等著作,都从中吸取了丰富的思想营养,这些营养概括起来,大约有三点:

(1)确认《红楼梦》乃是空前启后的中国文学的最伟大的作品;是人类世界精神水准的伟大坐标之一。

(2)一切考证、探佚的最终目的是为了把握《红楼梦》的无量文学价值;

(3)感悟《红楼梦》关键是感悟其无人可比的精神境界,而不是什么‘文学技术’之类……

周汝昌先生能抵达这一境界,不是考证的结果,而是悟证的结果。换句话说,这不是“头脑”的结果,而是心灵的结果。正如归智先生在“传”中所说:“周汝昌研究《红楼梦》,只是凭着一颗天赋以诗才、哲思、史识的心灵,在搜集的大量史料和小说文本之间游弋感受,与作者曹雪芹作心魂的交流,这样得来的所感所见,自然与那些在新旧教条笼罩下的研究者大为不同。很自然,他的所感所见,也就不能为那些研究者所认同和理解了。”

周先生用的“天赋的心灵”去和曹雪芹交流,以心传心,以心发现心,这便是悟证,便是超越考证的悟证。所以我除了用“总成考证,超越考证”八字之外,还要用另外八个字来评价周先生,这就是:考证高峰,悟证先河。

二十年来,我在阅读《红楼梦》和写作《红楼四书》时,用悟证取代考证与论证,着意使用另一种方法和语言,使悟证更具规模,但这种“以心发现心”的方法,其实周汝昌先生已开了先河。他在《红楼十二层》中说:悟性——比考证更重要。为表达这一意思,他特作诗云:“积学方知考证难,是非颠倒态千般。谁知识力还关悟,慧性灵心放眼看”。说的多么好!倘若局限于考证或实证,周先生绝不可能重新提出陈蜕九十年前的大问题与真问题,也绝对不可能成为中国文学第一天才的卓越知音[6]。

《红楼人三十种解读》

刘再复在“证悟红楼”这方面已经将周汝昌视为知己或导师,惺惺相惜之情溢于言表,可见他对周汝昌红学的确有一个认识变化的过程。

周汝昌也认同刘再复对周汝昌“证悟红学”、“悟证先河”的评价,特于2012年中国大百科全书出版社出版的《红楼新境》“后记”之说:“感谢李文进先生刻了七枚印章给我,其中‘证悟红学’、‘悟证先河’两枚,是刘再复先生评价我的语言,以此存念。”)所以,将周汝昌视为当代“新索隐”的领军人物或学术带头人也是不无道理的。

梁归智也认为:“治学特别是治红学,所有的方法和门径都要以‘灵’和‘悟’为中心,理论才不会变成死搬硬套的‘胶柱’,考证才不会变成‘形式逻辑’的‘死笔’……索隐与自传,感悟与义理,思索与赏会,也都‘合一’了。索隐和自传说本身都没有错,关键是你的索隐和自传说能否与曹雪芹‘通灵’,能否‘悟’得恰到好处。”[7]

梁归智正是基于这样的认识才不遗余力地从周汝昌的这一“悟性”挂帅的治学思维方式方面贬低周汝昌的“论敌们”,而把周汝昌视为曹雪芹的“知音”,至于那些“论敌们”甚至被视为了高鹗的“同党”。说到底,一百年来的红学并未真正地“远离了文学”,只是在怎样做才是“文学本位”的问题上有所争议罢了。

宋淇曾这样说:“最可惜的是王国维在文学批评方面建立了桥头堡,后起无人,没有人做更深入的研究。”[8]

《红楼梦识要:宋淇红学论集》

宋淇的呼唤乃基于以下考量:新红学的发展应当在王国维的路子上“接着讲”即“多从文学、哲学着眼”,一定能取得别开生面的学术新局面。由此说来,俞平伯所指出的红学方向即“今后似应多从文、哲两方加以探讨”正与宋淇的呼唤同出一辙。

虽然在建构“桥头堡”方面后起无人,当并非无人继起,譬如蒋和森的《红楼梦论稿》、王蒙的《红楼启示录》、浦安迪的《红楼梦的原型与寓意》、余国藩的《重读石头记:里的情欲与虚构》,以及刘再复的“红楼四书”等都在继起的路上,至于是否建构起红学批评的“桥头堡”则有待进一步地考评。

“红楼四书”无疑是刘再复去国怀乡的得意之作,他的“悟读”《红楼梦》其中一个原因即“刚出国,太孤独,也只好请曹雪芹这位‘心灵的天才’帮忙。在海外漂泊的日子里,《红楼梦》灵魂的亮光时时照射着我的思想之路与文学之路,小说中的林黛玉犹如带领但丁的贝阿特丽丝,她既是引导贾宝玉前行的女神,也是引导我走出浊泥世界的灯火。”[9]

所以说,即便他的“悟读”因视野开阔且玄思飘逸而显得有些肤廓不经,读者也应该以“了解的同情”来对待这些肤廓不经的文字,否则,你将看不清“红楼四书”中的大量启人感悟的文字了。

笔者以为,刘再复最感兴趣的应该是“红楼四书”中的《红楼哲学笔记》与《红楼人三十种解读》“二书”,如果一定在这“二书”中仅仅选出“一书”来,他应该毫不犹豫地选择《红楼哲学笔记》吧!

《人性诸相》

去国怀乡之人是否大都乐于思考“从哪里来到哪里去”的话题,这却很难说,至少刘再复的这方面的兴趣是日益浓厚的。并且,这部《红楼哲学笔记》“后记”说:“本书《红楼哲学笔记》是对‘哲学内涵’更深的开掘。有心的朋友倘若想了解笔者对红楼哲学的全面把握,就必须把我前后的表述联系起来阅读。”10

这应该是理解和把握刘再复“悟读”“悟证”《红楼梦》旨趣的必读之书,何尝不是理解和把握他本人彼时彼刻的精神诉求和哲学旨趣的必读之书呢!当然,喜欢哲学意味的读者会更乐于阅读《红楼哲学笔记》,而乐于谈讲红楼人物或者喜欢文学形象的读者则更乐于阅读《红楼人三十种解读》。

在笔者看来,《红楼人三十种解读》一书最具红学批评价值的,作者对红楼人物解读的独具视角无疑丰富了《红楼梦》人物论的内涵,或者说《红楼人三十种解读》一书的红学之“学”的质素最为突出。

刘再复说:“我在‘红楼四书’中使用的‘悟证’法,既不同于知识考证与家世考证,也不同于逻辑论证,虽近乎禅的通过直觉把我本体的方式,但我却在‘悟’中加上证,即不是凭虚而悟,而是阅读而悟,参悟时有对小说文本阅读的基础,悟证过程虽与‘学’不同,却有‘学’的底蕴与根据。这算不算独立的自性法门,只能留待读者去评论。”11

《贾宝玉论》

作为一位读者,笔者的以上评论正是基于其“学”的底蕴与根据与作为一门学问的“红学”的关联性如何而发表的,这些评论显然并不是笔者自己的“悟读”或“悟证”。

刘再复在《红楼人三十种解读》“自序:人性的孤本”中说:

阅读《红楼梦》时,发现文本中有许多共名,也可以说是人物的意象性与类型性的通称,如“梦中人”、“标致人”、“尊贵人”、“精细人”、“粗劣人”、“轻薄人”、“得意人”、“软弱人”、“正经人”、“负心人”、“多心人”、“大俗人”、“畸人”、“淫人”、“奸人”、“丽人”、“佳人”、“高人”、“仁人”等,大约不下百种。

有些名称一目了然,无须多加解说,有些则寓意很深,更有一些则完全属于曹雪芹,最后这一种如“槛外人”、“富贵闲人”、“卤人”、“可人”、“冷人”、“玻璃人”等,完全是独特的创造,即使辞书上有语义上的注解,也无法与《红楼梦》语境中的这些名称内涵相提并论。

20世纪法国荒诞派大作家加缪,创造了举世闻名的“局外人”(也译作“异乡人”)莫尔索,还被公认为现代意识的象征意象。可是,两百年前的曹雪芹就创造了“槛外人”形象,这除了妙玉自称“槛外人”之外,贾宝玉、林黛玉等亦都是槛外人。……

通过对“槛外人”的解说,便可更接近小说的主旨。……

在百种共名中,我选定了三十种解读,与十五六年前的拙著《人论二十五种》(香港牛津大学出版社)相比,此次选定的解说对象限定在《红楼梦》中,即必须是小说文本提及的才能入围,但解说则是谈开去,尽可能开掘一种人性的深层。……

关于《红楼梦》的人物研究,著述已经很多,仅对王熙凤的评介文字都难以计数,但是,如果用《红楼梦》提示的命名去观照她,又可有新的发现[12]。

《性格组合论》

以上陈述既有世界眼光,又有红学史视野;既有理论思辨依据,又有文本阅读领悟。总之,不仅基于其“学”的底蕴与根据比较地充分,而且基于古今中外小说创作的事实与经验方面同样比较地中肯。

基于这些理由,笔者尤其推荐读者从《红楼人三十种解读》一书阅读过程中体会作者“悟读”“悟证”的能力,同时体会红学研究中因新的发现而带来的乐趣。

值得一提的是,“共名”说最先由何其芳提出来用以解读典型人物性格特征的一种观点,曾经引起较大的争议,刘再复则以“共名”指人物的意象性与类型性的通称,已经赋予这一概念新的解释。

关于《红楼梦》的人物研究著述的确已经很多了,其中以王昆仑的《红楼梦人物论》影响最大,其次如王朝闻的《论凤姐》颇具特色,它们都已经成为红学经典著述了。

令人欣慰的是,出版于2009年8月的曾扬华著《钗黛之辨》与刘再复的《红楼人三十种解读》皆各有新趣,堪称《红楼梦》人物研究的拓新之作。至于是否可以成为红学经典著述,则有待于时间检验。

值得关注的是,近十年来,关于刘再复的《红楼梦》研究的讨论陆续有新文刊发,直接以“红楼四书”为题的讨论文章已有两篇:

“红楼四书”

1、孙伟科撰写的《红学与红楼美学——评刘再复“红楼四书”中的美学思想》一文,刊发于《红楼梦学刊》2010年第5期。

该文作者认为:刘再复的“红楼四书”是近年来从美学、哲学角度研究《红楼梦》的新尝试,其功过得失急需予以及时评价。作者依据现代哲学观念对《红楼梦》的美学分析,既有许多有价值的观点,也有许多脱离人物形象分析、脱离作品实际的肤廓之论。

2、王世德撰写的《刘再复开启了红学研究的新阶段——对的审美感悟》一文,刊发于《中华文化论坛》 2011年第5期,该文同题目再刊于《东吴学术》 2012年第2期。该文作者认为:这四本皇皇巨著,开启了红学研究的新阶段。

另有几篇文章也列出来供读者参看:

1、李祝喜《刘再复研究论略》,《当代文坛》2012年第2期;

2、古大勇《“红学”别一境界的开拓——论刘再复“第二人生”的研究》,《南京师范大学文学院学报》 2013年第4期;

3、刘永良《对刘再复的不同看法》,《红楼梦学刊》 2014年第5期;

4、张小玲《论刘再复的研究》,天津师范大学硕士论文2016年。

笔者所列举的这些研讨资料如果能够帮助读者有效地阅读“红楼四书”,那真是读者之福了。

最后说几句题外话,2011年6月26日,笔者受邀请参加在江西庐山召开的北京曹雪芹学会第一次年会,其间结识了鲁迅研究专家、中国社会科学院文学研究所张梦阳研究员(我们同住一室),彼此相谈甚欢。

2012年12月16日电子邮件中建议笔者写一写刘再复的“红楼四书”,因为张梦阳与刘再复是好朋友,此请算是尽了朋友之谊。

笔者自2000年秋开始经营“红学学案”课题,至今已10年了,原拟从百年红学史上选取60位有突出贡献有独特个性的红学研究者立案评述,也曾将刘再复列入写作计划。

《红学学案》

2013年2月由新华出版社版出版第一部《红学学案》之后,又经过了一番审慎地斟酌考量,毅然决定只写36位,刘再复红学学案只能留给感兴趣的作者来做了。于是,决计写一篇“红楼四书”书评聊以自我安慰,显然也有略尽师友之谊的想法。

其中的因缘其实也很简单,通观“红楼四书”可见,刘再复并不是将《红楼梦》作为学术对象来研究,他主要是以阅读方式借以谈讲他自己的人生体验,抒发他自己的旷世苦闷。即便他所说的“悟证”也是与周汝昌很不相同的:一个在讲人生的体验,一个在做新索隐的学术。

况且,红学研究大谈所谓“悟证”毕竟会引起很多质疑之声,因为红学毕竟直接继承的还是传统学术。

上下滑动查看参考文献

参考文献:

1、李劼:《历史文化的全息图像——论《红楼梦》》,东方出版中心1995年版,第312页。

2、刘再复:《红楼梦悟》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第3页。

3、高淮生:《横看成岭侧成峰:悲剧精神阐释的视角与纬度——由舒芜、王蒙、刘再复的说梦悟梦谈起》,《广西大学学报》2008年第3期。

4、刘再复:《红楼哲学笔记》,生