文学是写给那些在生活中拿不到奖的人看的,与奖无关

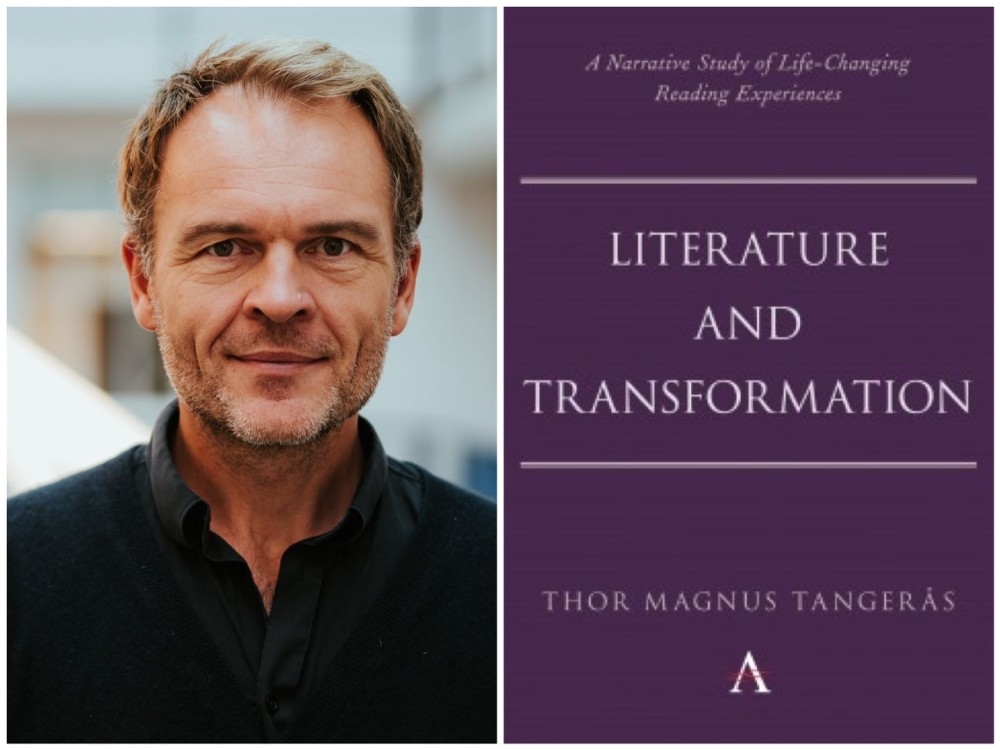

挪威克里斯蒂亚尼亚大学文学教授托尔·马格努斯和他的新书《文学与蜕变:改写生命的阅读经验》。

本届诺贝尔文学奖颁予坦桑尼亚小说家阿卜杜勒扎克 古纳(Abdulrazak Gurnah),记者问我的看法。我告诉她,不但没有读过此人的作品,连他的名字也是第一次听到。这当然是我孤陋寡闻,但文学世界之大,每人必有其未曾踏足之地。更何况最大的文学奖也保证不到文学价值,甚至可以说文学奖根本是个矛盾词(oxymoron)。“Oxymoron”由古希腊语的“聪明”(oxys)与“笨伯”(moron)构成,本身就是矛盾修辞法的应用示范。

文学与奖格格不入,是天生的怨偶。抚慰寂寞人的伤心和伤心人的寂寞,弥补生命的遗憾与充满遗憾的生命,是文学的初心。在这个意义上,文学是写给在生命中拿不到奖的人看的(Literature is for those who fail to get the prize in life)。这是文学奖的深层次矛盾。

很多人当诺贝尔文学奖是指路明灯,像跟着《米其林指南》寻找美食般阅读得奖作家的作品。问题是抱这种趋炎附势、人云亦云和服膺权威的心态接触文学,不但无法亲近文学,反而与文学疏远。书与读者的关系是私交,也是两个脑袋和心灵相遇,与他人的喜恶和评价无关。一本书可以改变一个人,这是它可以得到最珍贵的奖项。

新书《文学与蜕变:改写生命的阅读经验》(Literature And Transformation:A narrative study of life-changing reading experiences)让读者自述他们深爱的书如何“令其心有所感”(make them feel things)。这其实是文学的原始功能,“读书治疗”(bibliotherapy)一词在二十世纪初开始使用,但书可养生疗伤这概念早已有之。史上首座图书馆由古埃及法老王拉美西斯二世(Pharaoh Ramses II)下令建造,据说入口有这句提辞:“此乃精神治疗之所。”(this is the house of healing for the soul) 。

作家伟大,不是因为他们登上文学奖的殿堂,而是因为进入了我们的人生和占据了我们的心灵。据闻海豹能够在黑夜游过无边无际、亦无标记可以辨识的大海,全靠星光引路。伟大的作家放在一起,组成的是一个类似银河的繁星系统,而读者就是海豹。

我一直认为,诺贝尔文学奖,毋须太认真看待。这不是故作惊人之语而是常识:不管是诺贝尔还是布克奖(Booker Prize,每年颁予用英文写成并在英国出版的最佳原创小说),文学奖不是奥林匹克运动会一类优胜劣败的竞技场。最后谁人得奖,我们不应抱“愿最佳者胜出”(May the Best Man win)的美好愿望。只要看看历届的得奖者名单,就会发现这是“最佳者往往不会胜出”的游戏。托尔斯泰、普鲁斯特、乔伊斯、纳博科夫、奥登和博尔赫斯,不需要诺贝尔文学奖为他们锦上添花,但口口声声说要对伟大作家的终生成就予以表扬的诺贝尔文学奖怎能自圆其说?近年,它把文学奖先后颁给德国女作家赫塔 米勒(Herta Mueller)、白俄罗斯记者阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexievich)和美国摇滚乐唱作人鲍勃 迪伦(Bob Dylan),其文学品味引来不少批评。

这也难怪,文学上的最佳,并非可验证的客观事实(verifiable truth),更何况诺奖的主办单位瑞典学院不见得真正懂得世界文学。不管是在理论还是创作的层面,瑞典文学只是世界文学的旁枝末流。瑞典文学院诸公要充当世界文学的终审裁判和品味判官,明明力所不及却要勉为其难,怎能不在水深处没顶?

从管理学的角度而言,只有11个成员的瑞典学院,其仲裁模式也不乏争议, 5年前出其不意地颁奖给迪伦正是一例。迪伦在西方流行音乐的经典地位(canonical status )已无争议,但将流行曲词的艺术价值与诗和小说等量齐观,已超越文学批评和鉴赏的范畴,而是要为文学重新划界和定义。自上世纪以来,艺术的高与低、严肃与通俗,界线已愈趋模糊。迪伦获颁文学至高荣耀,可以理解为官方向世人宣布,文学和创作从此再无高低雅俗之分。

林沛理