董树宝读《知识考古学》|到底是谁“谋杀了历史”?

《知识考古学》,[法]米歇尔·福柯著,董树宝译,生活·读书·新知三联书店,2021年9月出版,280页,52.00元

经历了二战的洗礼,法国在二十世纪五六十年代到处涌动着新观念、新思想,如日中天的学术领袖萨特遭受年轻一代思想家的挑战与质疑,出现了结构主义与存在主义的对峙局面。福柯在颇具结构主义倾向,但与结构主义有所差异的《词与物》(1966)中对萨特的主体哲学和历史主义提出了质疑,批判了“存在主义是一种人道主义”,萨特立刻给予了回复,指责福柯的知识型转换与过渡未曾考虑实践与历史,抨击福柯没有严肃地对待历史,“谋杀了历史”。福柯在不同场合回复了萨特的抨击,他公开指责萨特执迷于大写历史的哲学神话,指责萨特依然把历史当作他的主体辩证法的最后避难所。萨特的质疑与攻击透露出的传统历史观念令福柯久久不能释怀,尽管《词与物》让他一举成名,但类似的质疑之声与批评之音不绝于耳,常常令他有一种未被理解的苦闷,他愈发觉得有必要撰写一部著作来回答《词与物》所引发的争议,充分阐述自己的思想追求与方法论探索。1966年9月,福柯带着这种强烈的执念远赴北非风光旖旎的突尼斯大学任教,他每天早早起床,面朝大海,著书立说,系统地阐述他的“知识考古学”,力图给予传统史学与先验哲学致命一击,促使人们走出观念史的藩篱,重新认识和审视历史。

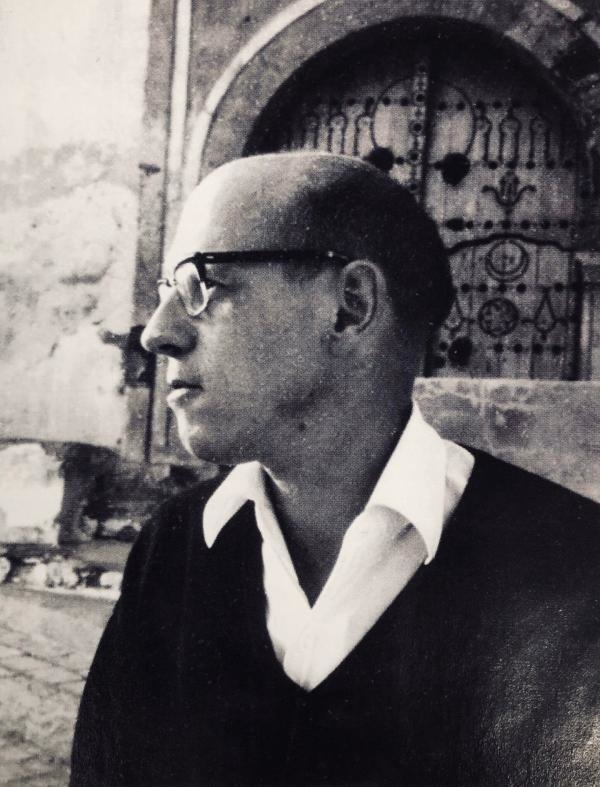

福柯六十年代在突尼斯

毋庸置疑,历史是福柯进行哲学研究与探索的疆域,而哲学促使他深刻反思历史主义的迷误。通观其一生的重要著述,福柯几乎将他的考古学与历史、话语并置起来,他通过考古学的描述撕裂了历史光怪陆离的表象,呈现出错综复杂的话语实践。《古典时代疯狂史》(1961)是一部未被任何理论扰乱的、活生生的疯狂史,探讨了西方社会从中世纪末期到二十世纪有关疯狂话语的断裂时刻,以便确立“一种沉默的考古学”;《临床医学的诞生》(1963)旨在描述现代医学诞生的历史,探讨了1790至1815年间医学话语的变化,以便确立“一种医学凝视的考古学”;《词与物》(1966)旨在描述一种思想形式得以产生的历史,探讨了西方自文艺复兴时期以来知识型(épistémè)之间的断裂与非连续性,以便确立人文科学考古学;《规训与惩罚》(1975)旨在描述监狱诞生的历史,探讨了权力、知识、话语与真理的隐秘关系,以便确立权力谱系学;《性史》第一卷《知识意志》(1976)旨在描述西方有关性的历史,探讨了性的权力-知识机制与性话语的生产机制,以便确立“一种有关精神分析的考古学”。这些著作皆立足于丰富的原始文献,融案例分析与理论阐释于一体,文采斐然,创见迭出,足见福柯深厚的哲学素养和史学素养。唯有《知识考古学》(1969)例外,它是“有关话语的话语”,犹如思想的空中楼阁一般探讨了巴洛克风格式的话语理论,它是对观念史进行反思、构建考古学理论的方法论专著。在福柯看来,历史为考古学提供了最佳的实践场域,我们从中可以洞察知识与话语的演变过程,考古学则为历史提供了有效的解释框架,我们从中洞察到历史的断裂与不连续。

这种对断裂与非连续性的探索性研究一直贯穿着《古典时代疯狂史》《临床医学的诞生》和《词与物》,不断地拓展和深化福柯的历史研究与哲学反思,最终他在《知识考古学》中建构了一种基于话语实践-知识(savoir)-科学、而非基于意识-知识(connaissance)-科学的考古学。《古典时代疯狂史》是福柯最早以疯狂为研究对象,探讨断裂与非连续性的重要著作之一,主要研究西方世界自中世纪末期到二十世纪的“关于疯狂的话语”,探讨了疯狂话语因社会转型、文化变迁和经济变革而发生的改变,由此导致对待疯子的态度与处置也会发生改变。疯狂在中世纪末期被视作某种神圣的东西,到了文艺复兴时期又被视作一种特殊的冷嘲热讽式的理性,疯子被认为一种拥有常人所不具备的智慧,是“聪明的傻子”,他们乘坐着朝圣的愚人船去寻找理性和知识,但他们并未遭到其他人的鄙视,也未完全被社会所排斥;疯狂话语在十六世纪末发生剧变,疯狂被视作一种病态,以致出现了古典时期的“大禁闭”,疯子应该与普通人隔离,应该被排斥在社会之外,于是沉闷的精神病院取代了朝圣的愚人船,成为监禁疯子以及犯人和穷人的场所;疯狂在十九世纪被皮内尔、图克等精神病理学家视作一种生理疾病,疯子不应被视作社会异类而遭受监禁与虐待,理应受到人道主义的特殊治疗,由此理性之于疯狂的独白“打断了理性与非理性之间的对话”,非理性的生命力量只能在荷尔德林、尼采、阿尔托等人的作品中一闪而过;及至二十世纪,弗洛伊德所创立的精神分析模糊了精神健全与精神错乱之间的界限,亦即模糊了理性与疯狂之间的界限,以倾听的方式寻找精神失常的潜在病因。总之,福柯以其优美的文笔向我们描述了西方社会不同时期对待疯狂与疯子的不同态度与处置方式:文艺复兴时期“聪明的傻子”、古典时期的身体监禁、十九世纪的疾病治疗、二十世纪的精神分析,传统史学往往会在不同时期之间建构起一种起承转合的连续性,貌似找到逻辑上的必然性或因果关系。福柯却不以为然,他指出不同时期的疯狂话语各自独立,它们之间并不存在必然的因果关系,而且不同时期的疯狂话语并未导致所谓的医学进步,启蒙运动所谓的进步神话和解放神话在福柯看来简直是痴人说梦、自说自话,人根本没有摆脱被支配、被奴役的困境,而且社会则愈加以潜移默化的、难以察觉的方式操纵与控制着人。福柯笔下的疯狂史有悖于传统史学的历史观,充斥着断裂与不连续,显示出一种非历史主义的历史观。

《古典时代疯狂史》,[法]米歇尔·福柯著,林志明译,生活·读书·新知三联书店,2016年10月出版,867页,69.00元

如果说福柯尚未有意识地在《古典时代疯狂史》中探讨断裂与非连续性,还多少保留着传统史学的研究路数,那么他在《词与物》则自觉地分析、研究不同知识型之间的断裂,开始深入地探讨非连续性主题。《词与物》旨在揭示“知识的匿名的非连续性”,揭示西方知识型演变中出现的两次重要断裂,一次是在十七世纪中叶开创了古典时代的知识型,一次是在十九世纪初标志着现代性开启的知识型。福柯所谓的知识型是西方文化特定时期的思想框架,是支撑各个知识领域的概念基础,“是指能够在既定时代把那些产生知识论形态、科学,可能还产生形式化系统的话语实践连接起来的关系集合”([法]米歇尔·福柯:《知识考古学》,董树宝译,三联书店,2021年,226页,下引该书仅标页码),西方思想发展的不同时期都有其相应的知识型。与《古典时代疯狂史》的分期大体相当,福柯在《词与物》中也区分了文艺复兴时期知识型、古典时代知识型、现代知识型:十五世纪至十七世纪初的文艺复兴时期知识型基于相似性原则,致力于“异中求同”,被福柯描绘为“世界的散文”;十七世纪至十八世纪末的古典时代知识型基于再现原则,致力于“相异”与“分类”,分析与比较取代阐释与相似;十九世纪的现代知识型基于“人”的形象,强调“有机体”观念与“时间”观念,注重分析人的有限性,阐释生命、劳动与语言如何限定“人”,并以生物学取代博物学,以语文学取代普通语法学,以政治经济学取代财富分析,这一切最终都被赋予了历史的深度,打上了历史的烙印。福柯从知识型的起承转合中洞察到,知识型之间存在着断裂与非连续性:第一次断裂意味着文艺复兴时期的终结与古典时代的开启,词与物从同一走向差异,《堂吉诃德》标志着从文艺复兴时期知识型向古典时代知识型的转变;第二次断裂意味着古典时代的终结与现代的开端,促使“人”的诞生,萨德的作品标志着从古典时代知识型向现代知识型的转变。虽然福柯没有明确阐述现代知识型之后会有什么样的知识型,但我们从《词与物》及其相关文献中亦可推测出第三次断裂,即现代的终结与后现代的开启,尼采与马拉美的作品标志着从现代知识型向“后现代知识型”的转变。总之,福柯的考古学就是发现这些断裂与非连续性,确定这些断裂之间所累积起来的遗迹,描述知识型得以可能的历史条件。

《词与物:人文科学的考古学》,[法]米歇尔·福柯著,莫伟民译,上海三联书店,2016年7月出版,403页,66.00元

经历了《古典时代疯狂史》《词与物》的具体分析与研究,福柯开始在《知识考古学》中详述他的历史观,对断裂与非连续性进行理论概括与总结,让我们得以洞察他的历史研究的基本取向。在福柯看来,起源、连续性和总体化是传统史学的研究主题,也是福柯的考古学和谱系学一再批判的关键问题。他在《知识考古学》中将此描述为“合理性的命运和科学的目的论,随着时间的流逝而进行长期的、连续的思想工作,意识的觉醒与进步、意识自行获得永久的复苏、总体化尚未完成的但又从不间断的运动、向着永远开放的起源的回归和最终是历史先验论的主题”(48页)。在传统史学中,“传统”,“影响”,“发展”或“进化”,“心态”或“精神”等观念都保证着这一演变趋向:“传统”的观念呈现出一种线性时间观,意味着消除差异趋向同一,意味着对起源的无止境的确定;“影响”的观念隐含着因果变化的过程,经由时间把个体、作品、观念或理论等单位联系起来;“发展”或“进化”的观念重组一连串分散的事件,发现一致性与统一性,经由起源与终端之间的永远可逆的关系来把握时间,暗含着启蒙运动以来的进步观念;“心态”或“精神”的观念可在既定时代同时发生或相继出现的历史现象之间构建意义与联系,促使集体意识成为统一与阐释的原则出现,其中潜隐着笛卡尔以来的主体观念。不仅如此,“书”和“作品”,“作者”,“文学”和“科学”等单位亦保证了起源、连续性和总体化的研究主题,理应予以重新审视与理性反思。而且福柯还提醒我们应该摒弃两个与话语密切相关的、未经反思的连续性的主题:一是话语的历史分析注定是对任何历史规定性的起源的探寻与重复,一是话语的历史注定是一种同时可能是“未说之物”的“已说之物”的解释或聆听,它们保证了话语的无限连续性与话语面向自身的隐秘在场(30页)。

《知识考古学》(1969)

《知识考古学》一开篇就慷慨赞扬了以布罗代尔为代表的年鉴学派,尝试证明布罗代尔的“长时段”观念与巴什拉的“知识论断裂”的哲学思考并不相悖,尝试在断裂与非连续性的主题上将两者融合为一体,构建一种不同于传统史学的史学理论。一方面福柯当时洞察到以年鉴学派、英国历史学家为代表的新史学,要终止萨特等人信奉的历史的哲学神话——连续性、人类自由的有效行使、个体自由与社会规定性相结合;另一方面他借鉴了巴什拉、康吉莱姆、阿尔都塞等人的科学史研究,致力于考察历史分析中的断裂和非连续性,思考断裂、界限、割裂、突变、转换等不同的非连续性概念。为此福柯认为文献应该被重新质疑,重新审视文献之于历史学与考古学的重要价值与意义。昔日历史学将过去的遗迹(monument)转化为文献(document),导致考古学趋向于历史学;如今考古学应该对遗迹进行内在描述,使历史学趋向于考古学,由此导致断裂、差异、非连续性的增加,以及对起源、连续性和总体化的深刻质疑。在福柯看来,非连续性充满了悖论,它既是研究的结果,又是研究的工具:它在传统史学中是为了事件的连续性而被扭曲、简化和消除的东西,是历史学家为了消除时间混乱而留下的印记;在新史学中则是历史学家有意识的操作,是历史学家描述的结果,是历史学家不断详细阐述的概念。最终,非连续性从传统史学的阻碍变成了新史学的实践,融入了历史学家的话语,成为新史学的基本特点之一。

与此同时,福柯质疑且批判了与起源、连续性一脉相承的总体化观念,“在观念史、思想史和科学史中,同一种突变导致了相反的结果:它分解了由意识的进步或理性的目的论或人类思想的演变构成的长系列;它对聚合与完成这类主题重新提出质疑,它对总体化的可能性产生怀疑”(第9页)。福柯早在《词与物》中就批评了康德的总体化的人类学中心主义(anthropologisme)和萨特的历史总体化观念,并在《福柯答复萨特》的访谈中指出,“从黑格尔到萨特的哲学基本上还是一种总体化的事业,即使不是关于世界、知识的总体化,那至少也是关于人类经验的总体化”(Michel Foucault, Foucault respond à Sartre, in. Dits et écrits I. 1954-1975, Gallimard, 2001, p. 693),而且他直言不讳地表示,他想杀死哲学意义上的历史(一种宏大广阔的连续性),杀死历史的哲学神话,即萨特所谓的“谋杀了历史”,但他无意杀死“一般历史”。随后他在《知识考古学》中做了进一步分析,区分了“总体历史”(histoire globale)与“一般历史”(histoire générale),批判西方历史哲学从黑格尔到萨特的总体化趋向。“总体历史”以原则、意指、精神、世界观、总体形式为中心,促使产生因果关系网络,确定同质关系的系统,致使历史本身被时期或阶段等重要单位联系起来,试图呈现传统史学所谓的时代面貌;“一般历史”(新史学)对“总体历史”提出质疑,促使系列、分割、极限、落差、差距、时序的特殊性、残留的独特形式、关系的可能类型问题化,探讨什么样的系列、什么样的“系列之系列”被建构起来,展现着一种异质多样的、消解主体的、去中心的弥散空间。十九世纪以来的历史研究不断强化“总体历史”的研究,强调连续历史与原初主体,“反对一切去中心化,从而挽救主体的至高权力,挽救人类学和人本主义的孪生形态”(15页),为此它不得不歪曲马克思的学说,使马克思成为一位探索总体性的历史学家,不得不以先验哲学的术语解释尼采,将尼采的谱系学降至起源研究的层面。因而,福柯在《知识考古学》导言中“开篇明义”,他拒绝历史的结构主义分析,重新质疑目的论与总体化,确定一种不受任何人类学中心主义束缚的分析方法,从而为考古学的出场扫清理论上的障碍。

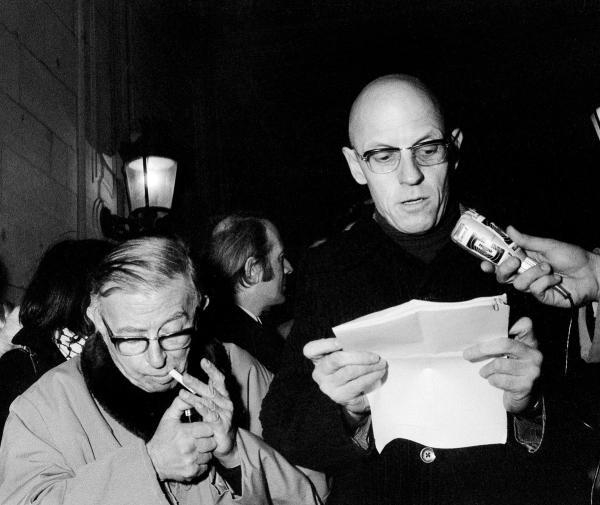

萨特(左)、福柯(右)与德勒兹(后),1972年。

如果福柯真的“谋杀了历史”,那么历史何以可能?我们又该如何思考与研究历史?《知识考古学》的关键问题之一,就是深入到历史与哲学深处来探究断裂与非连续性,通过话语分析与陈述(énoncé)分析来实现对历史的微观研究与局部考察。福柯化解了西方哲学史上出现的诸多思想,以匿名性的方式消解了笛卡尔以来建构的“作为主体的人”的作者形态,陈述不断地生成与转化,概念持续地产生与发力,由此呈现了陈述分析和话语形成的动态发生过程。在福柯看来,话语是陈述的集合,陈述是话语的原子,话语形成与陈述分析在对象、陈述行为、概念和主题上存在着对应性,而且在微观层面上消解了观念史的基本主题。“分析话语形成,就是在陈述和确定陈述特征的实证性(positivité)形式的层次上,探讨一套言语运用,或更简单地说,是确定话语的实证性的类型。……用稀缺性的分析取代总体性的研究、用外部性关系的描述取代先验根据的主题、用累积的分析取代起源的探寻”(149页)。实证性在此发挥着历史的先天性(a priori historique)的作用,而先天性是诸陈述的现实条件,历史的先天性超越历史先验论(transcendantalisme)的主题,有助于陈述分析与话语形成的分析。福柯又以“档案”(archive)一词,指称一些把诸陈述当作事件与事物来建立的系统,确定事件-陈述与事物-陈述的运作系统,但档案在此被他赋予新含义,而非通常意义上的文献总和。在他看来,档案令我们抛弃了连续性,消除了同一性,中断了先验目的论,促使他者与差异显现。考古学经由档案的分析与揭示来探讨话语形成、实证性与陈述分析,话语由此被描述为一些在档案的要素中被详细说明的实践。“考古学的描述恰恰是对观念史的抛弃,是对观念史的公设和程序的系统拒绝,试图要创造一种有关人类说出来的东西的、截然不同的历史”(161页)。观念史将话语当作文献,强调阐释作者的意图或作品的意义,注重探寻真理与意义,而考古学则把话语当作遗迹,拒绝以作品、作者、个体与创造等概念描述话语与陈述,拒绝深层阐释与意义探寻,尽力确定话语实践的类型,揭示陈述与话语实践的规则性;观念史注重构建话语的一致性,以同一消除矛盾,而考古学则探讨矛盾的类型、层次与功能,旨在描述诸矛盾的纷争空间,对诸话语样态进行差异分析;观念史注重解释宏观的连续性,旨在进行因果分析,而考古学是比较分析,要发现话语实践存在和作用的领域;观念史以时间上更迭和连接的现象为基本主题,注重描述话语的历史性展开,而考古学则忽略时间序列或共时性,以转换分析取代变化描述,旨在确定陈述与话语的形成规则。总之,考古学就是反对以起源、连续性和总体化为主题的观念史,致力于分析断裂、非连续性和差异的话语实践,最终成为一种基于话语实践-知识(savoir)-科学、而非基于意识-知识(connaissance)-科学的考古学。

《知识考古学》虽销量不错,但并未获得《词与物》一样的轰动效应,而且褒贬不一,争议颇大,其在方法论上的失败导致福柯不得不在1970年代彻底地改写他的计划,致力于研究一种基于尼采且矛盾性地基于梅洛-庞蒂(他也计划研究真理的谱系学)的谱系学。谱系学承继了考古学的要义,是对考古学的细化与深化,它同样拒绝起源、连续性与总体化,同样诉诸断裂、差异与非连续性,强调局部研究、偶然性与权力争斗,谱系学最终回到了尼采的历史模式,对遗迹的崇拜变成了对历史的滑稽模仿,对古老连续性的虔敬变成了对同一性的系统分解,它大胆地在无限展开的知识意志中摧毁认知主体。福柯在《尼采、谱系学、历史学》(1971)一文指出,谱系学反对理想意义与无限目的论的元历史,“谱系学并不打算回溯历史,不打算在被忘却的散落之外重建连续性;谱系学的任务并不是先给整个发展进程强加一个从一开始就已注定的形式,然后揭示:过去仍在,仍活生生地在现在中间,并在冥冥之中唤醒它”([法]米歇尔·福柯:《福柯集》,杜小真编选,上海远东出版社,1998年,151页)。过去与现在始终是历史研究无法摆脱的时间向度,也是萦绕福柯心头的核心问题,如果说他在《词与物》中还执迷于过去的描绘,在《知识考古学》中则侧重探讨话语所导致的过去与现在的共谋关系。《知识考古学》最初题目是“过去与现在:人文科学的另一种考古学”,明确研究过去与现在之间的关系,及至《规训与惩罚》,福柯竟然将“现在”与历史并置,提出一个充满矛盾的“现在的历史”概念。“我为什么愿意写这样一部历史呢?只是因为我对过去感兴趣吗?如果这意味着从现在的角度来写一部关于过去的历史,那不是我的兴趣所在,如果这意味着写一部关于现在的历史,那才是我的兴趣所在”([法]米歇尔·福柯著,《规训与惩罚》[修订译本],刘北成、杨远婴译,生活·读书·新知三联书店,2019年,32页)。显然福柯接受并改造了尼采的谱系学,改变了对过去与现在之间关系的思考。如果说考古学旨在呈现那些从过去划分出现在的结构性秩序、结构性差异与非连续性,那么谱系学则尽力呈现“来源”与“出现”,探讨权力争斗的偶然性如何形成现在,因而谱系学目标不是历史地思考过去,而是运用历史材料重新思考现在,让过去的知识对现在的经验继续起作用。

《规训与惩罚》,[法]米歇尔·福柯著,刘北成、杨远婴译,生活·读书·新知三联书店,2019年10月出版,380页,48.00元

在当代法国对历史主义的批判潮流中,福柯无疑是最系统、最激烈的,他以考古学与谱系学为武器,批判了历史先验论、历史目的论、连续性与合理性,他既批判了十九世纪以来黑格尔和孔德等人以进步和发展为旨归的、呈现启蒙理念的历史哲学,也批判了十九世纪以来作为学科建制的、基于历史价值的历史学科,还与当时以年鉴学派为代表的新史学渐行渐远,终结了他与传统史学的“错姻缘”。福柯曾与年鉴学派的历史学家走得比较近,他认可了布罗代尔的“长时段”理论及其隐含的结构观念,但历史学家与福柯之间的对话一度出现紧张状态,他们误解了福柯的历史思考,低估了福柯著作基本的哲学本性,福柯本人却从未隐藏过他的思想取向。“在此我的计划从一开始就不同于历史学家们的计划。他们(他们是对还是错,这是另一个问题)把‘社会’当作分析的一般范围与定位某个特殊对象所必须相关的层级(‘社会、经济、文明’)。我的一般主题不是社会,而是有关真假的话语”(Michel Foucault, Table ronde du 20 mai 1978, in. Dits et écrits II. 1976-1988, Gallimard, 2001, p. 852)。真理问题,即“哲学的真正疑问”一直是福柯持续不断关注的核心问题。在历史与哲学之间,历史只不过是福柯著述的表象,哲学才是他毕生探讨的主题。他临终之时依然思考着康德的“何谓启蒙”,他始于六十年代康德的“哲学考古学”,经由尼采的“道德谱系学”,最终又回到康德的终极追问。“问题在此不是真理的分析,而是可被称作现在的本体论、现时性的本体论、现代性的本体论、我们自身的本体论”(Michel Foucault, Le Gouvernement de soi et des autres, Paris: Gallimard, Seuil, 2008, p.22)。作为诊断活动,哲学诊断现在就是说出现在是什么,说出我们的现在不同于,且截然不同于所有不是现在的一切,即我们的过去,这也许是当下赋予哲学家的使命。

尽管历史学家一度指责,甚至痛骂福柯不合常规的历史研究,谴责福柯对传统史学的无情批判与解构,但另一方面,福柯的研究方法也悄悄影响着历史研究,改变了历史研究的方法论和问题域。毋庸置疑,总有一些历史研究者采取以子之矛攻子之盾的方式,考证福柯所引用的文献资料的真伪,并往往会发现一些福柯“虚构的”、强行阐释的历史事实,这不免令人大跌眼镜。不过我们换一个视角来审视福柯的做法,如果历史就是叙事,就是以虚构的方式讲述过去发生的事情,那么福柯不就是以反讽的方式对历史进行再叙事,将大写的、单一的历史故事(History)进行无情地解构,分解为众多的、小写的当下故事(histories)吗?我们每个个体不就是以人生的经历(history亦有“经历”的含义),在历史的进程中讲述着自己的当下故事吗?这或许就是福柯批判传统史学的关键原因所在,让历史呈现出本来的面貌!诚然,《知识考古学》是一部晦涩难懂的“可读文本”,更重要的是,它还是一部持续敞开的“可写文本”。福柯将西方思想史上的众多哲学家的观念,以匿名的方式融入了他的《知识考古学》,构建了一个类似于博尔赫斯小说一般的理论迷宫,期待着后人不断地探索与挖掘,缕析西方思想史的潜在脉络,发现那些寂寂无名之辈,构建一种另类的思想史。它与德勒兹的哲学史研究可谓是相互映照、琴瑟和鸣,形成了法国当代哲学最璀璨的哲学景观。不过,通过《知识考古学》,福柯一再提醒世人:历史终不过是话语实践的产物,主体与意义也不过是话语建构的结果,真理在历史的天空中被永远悬置起来,最终一切都在话语空间中变得支离破碎,面目全非。正如从来没有救世主一样,也从来没有所谓的大写真理与大写历史,唯有历史故事不断地流传后世,唯有现在的历史回荡在哲学的天宇中。