郁达夫:鲁迅的灵柩被埋入浅土中去了,西天角却出现了一片微红的新月

纪念鲁迅先生逝世85周年

在旧时代里的一位迂腐,或者是一个寒伧的人;一位行不惊人的朴素得连二十世纪的时代似乎也遗忘了的从乡下初出城的人士一般。

——许广平

当民国十五年,中国腾起革命的洪涛,我表弟从北京把《呐喊》寄到东京去,我读了才惊知中国有一位文才鲁迅,在我的幻想中,以为他是极为矫健俏皮的青年。不久我回到广州,郁达夫先生对我说:“鲁迅是中国唯一的美少年。”

——白薇

忆鲁迅

文 | 郁达夫

真是晴天霹雳,在南台的宴会席上,忽然听到了鲁迅的死!

发出了几通电报,整理了一夜行李,第二天我就匆匆跳上了开往上海的轮船。

22日上午10时,到家洗了一个澡,吞了两口饭,跑到胶州路万国殡仪馆去。

遇见的只是真诚的脸、热烈的脸、悲愤的脸,和千千万万将要破碎的青年男女的心肺和紧捏的拳头。

这是不寻常的丧葬,这也不是沉郁的悲哀。这正像是大地震要来,或黎明将要到来时充塞的天地之间的一瞬间的寂静。

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。因鲁迅的一死,人们自觉作出了民族的尚有可为;也因鲁迅之一死,人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望国家。

鲁迅的灵柩,在夜阳里被埋入浅土中去了;而西天角却出现了一片微红的新月。

1936年10月24日在上海

鲁迅图像

日本时期

(1902—1909)

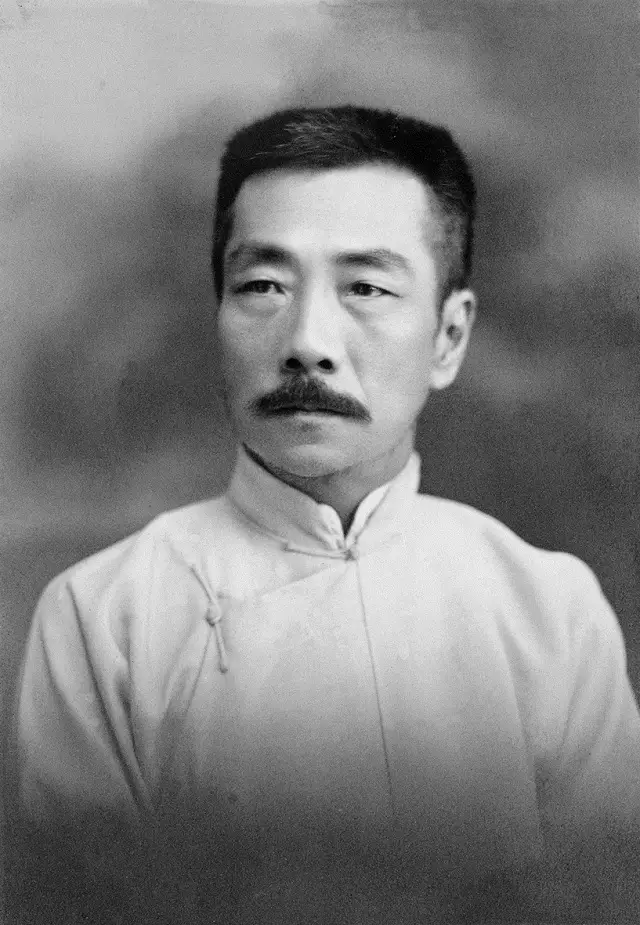

在弘文学院,1903年摄于东京

鲁迅在弘文学院期间,剪掉象征民族压迫的辫子后,拍摄了这张照片,因此人称“断发照”。鲁迅曾将此照连同一首绝句赠好友许寿裳,诗云:“灵台无计逃神矢,风雨如磐黯故园,寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”许寿裳因将该诗命名为《自题小像》。这是现存的鲁迅最早的单身照。

与许寿裳与蒋抑卮等合影(局部),1909年摄于东京

蒋抑卮听说鲁迅和周作人翻译外国小说,计划出版《域外小说集》而缺少资金,爽快地答应给予资助,使该书得以出版两辑。照片由东京江木照相馆拍摄,照片上标有William’s字样。此外有“东京神田”四字,标明照相馆的所在地。

杭州、绍兴时期

(1909—1912)

回国后留影,1909年摄于杭州

鲁迅本来打算到欧洲留学,学习德文,因为那时德国介绍外国文学广泛而迅捷,鲁迅所看的东欧、俄国文学作品,很多是德文译本。但现实已不允许他实现这个梦想。1925年,鲁迅在应《阿Q正传》俄译者王希礼之请所写《著者自叙传略》中说:“因为我的母亲和几个别的人很希望我有经济上的帮助,我便回到中国来;这时我是二十九岁。”“几个别的人”包括二弟周作人及其日籍妻子。

鲁迅回国后,任杭州浙江两级师范学堂化学、生理学教员,兼日本植物学教师的翻译。这张照片由杭州“二我轩”照相馆拍摄。鲁迅的同事许寿裳回忆:鲁迅“初到时,仍着学生制服;或穿西装。彼时他摄有照片:西装内着一件雪白的立领衬衣,戴领带,短发短髭,眼神炯炯,英气勃发。” 照片上标有Ne-Ngo-Sheng, Hongchow。

在杭州,1909年摄于杭州

鲁迅在杭州浙江两级师范学堂编写了《化学讲义》、《人生象斅》、《生理讲义》等教材。《人生象斅》长达11万字,其附录《生理实验术要略》后经修订,发表于1914年10月4日杭州《教育周报》第55期。同事夏丏尊回忆:“周先生很严肃,平时是不大露笑容的,他的笑必在诙谐的时候。他对于官吏似乎特别憎恶,常摹拟官场的习气,引人发笑。”

“绍兴府中学堂春季旅行于禹陵之纪念”(局部),1911年春摄于绍兴

由于不满于杭州两级师范学堂的恶劣风气,1910年8月,鲁迅回到家乡,任绍兴府中学堂监学(教务长)兼生理学教员。他注重学生的课外活动,设法增加他们外出游览增长见识的机会。这张照片是他带领学生游览禹陵时在百步禁阶上所摄。

北京时期

(1912—1926)

为《阿Q正传》俄译本所摄,1925年5月28日摄于北京

为《阿Q正传》英译本所摄,1925年7月4日摄于北京

应《阿Q正传》英文本译者梁社乾之请,鲁迅拍摄了这两帧照片。鲁迅日记:“午后往中央公园,在同生照相二枚。”梁社乾在翻译过程中,得到鲁迅的帮助。梁译《阿Q正传》于1926年由上海商务印书馆出版。鲁迅日记1926年12月11日载:“收梁社乾所寄赠英译《阿Q正传》六本”。但译本并未收入鲁迅照片。

厦门、广州时期

(1926—1927)

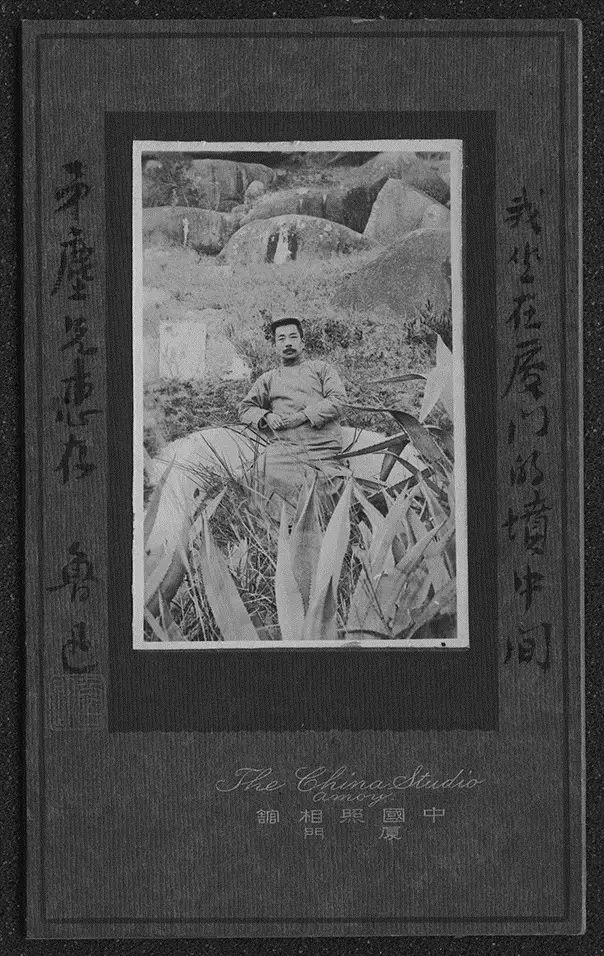

“我坐在厦门的坟中间”,1927年1月2日摄于厦门

鲁迅对厦门大学人际关系感到厌烦,且不适应当地生活,不足半年就决意离开。临行前,鲁迅、林语堂与几个学生在南普陀西南的小山岗上照相,这里到处生长着鲁迅喜爱的龙舌兰,满山是馒头一样的洋灰的坟墓。鲁迅写信给许广平说:“今天照了一个照相,是在草木丛中,坐在一个洋灰的坟的祭桌上”。鲁迅后来把照片用在杂文集《坟》中。他还在照片上题写一句话赠给章廷谦(矛尘)。照片上标有:The China Studio, Amoy(厦门中国照相馆)。

在广州时所摄,1927年8月19日摄于广州

1927年1月中旬,鲁迅到达广州,任文学系主任兼教务主任。8月19日,鲁迅与许广平、廖立峨、何春才到照相馆拍照。鲁迅日记:“下午同春才、立峨,广平往西关图明馆照像,又自照一像,出至在山茶店饮茗。”这张照片采用了多次曝光的方法,有四张底片。

上海时期

(1927—1936)

去光华大学讲演,1927年11月16日摄于上海

光华大学是上海的一所私立大学,校名取“光复华夏”之意。鲁迅日记:“下午往光华大学讲。”讲题为《文学与社会》。演讲前后各摄影一张。鲁迅在演讲中批评了逃避现实斗争、专造象牙之塔的“为艺术而艺术”的文学,止于叫苦和鸣不平的消极文学,以及歌颂杀戮的帮凶文艺。

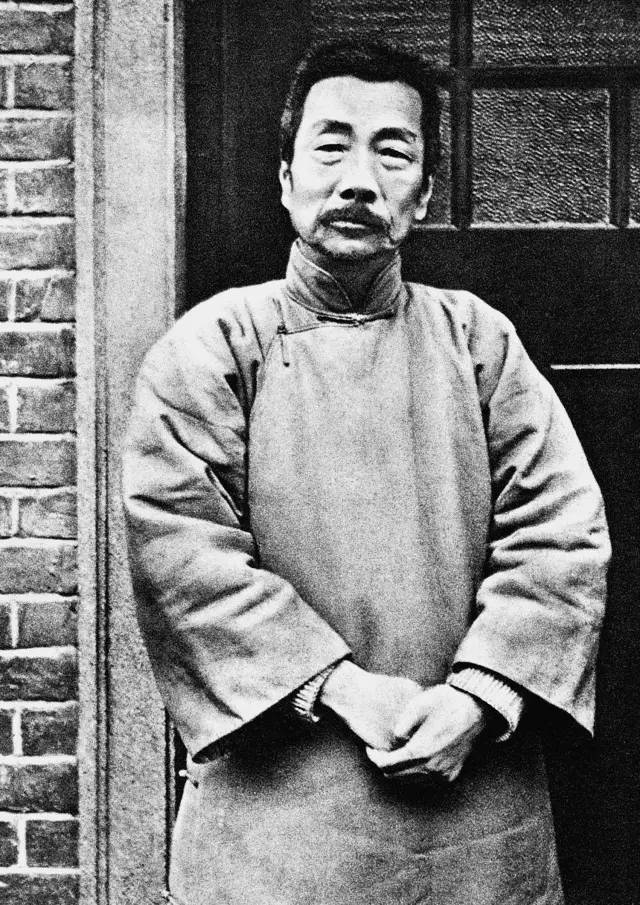

在景云里寓所, 1928年3月16日摄于上海

1927年10月8日,鲁迅和许广平迁入景云里23号,建立家庭。

“五十岁纪念”时所摄, 1930年9月17日摄于上海

1930年9月25日是鲁迅50岁生日。上海左翼文化团体在上海吕班路(今重庆南路)的荷兰西菜室秘密集会为鲁迅祝寿,史沫特莱为摄影。鲁迅日记:“有人为我在荷兰西菜室作五十岁纪念,晚与广平携海婴同往,席中共二十二人,夜归。”后来鲁迅向朋友报告说:“前几天有几个朋友给我做了一回五十岁的纪念,其实是活了五十年,成绩毫无,我惟希望就是在文艺界,也有许多新的青年起来。”其中一张照片由史沫特莱寄往美国《新群众》杂志发表。

为释母亲悬念所摄全家照,1931年7月30日摄于上海。

柔石等牺牲后,因谣传鲁迅被捕,在北平的鲁迅母亲担忧儿子的安全,频频来信询问。鲁迅想以全家合影以释母念。鲁迅日记1931年7月28日:“下午同广平携海婴往福井写真馆照相。”但这次的照相在冲洗时损坏。于是,30日,“午后同广平携海婴复至福井写真馆重行照相。”

“五一”国际劳动节所摄, 1933年5月1日摄于上海

鲁迅日记:“下午往春阳馆照相。”是日鲁迅拍摄三张照片,两张穿外套,或端坐,或侧身坐,均取上半身。照片上鲁迅所穿毛背心系五年前许广平所赠。

为斯诺编译《活的中国》所摄,1933年5月26日摄于上海

美国记者埃德加·斯诺翻译了鲁迅几篇作品,准备编入《活的中国》出版,极盼得到鲁迅一张近照。他托姚克向鲁迅寻求支持,鲁迅拿出一些照片让姚克挑选,姚克看后觉得都不能把鲁迅的性格传出神来,于是提出重拍。鲁迅日记:“午后……同姚克往大马路照相。”实际上两人去了南京路上的雪怀照相馆,照相两张,一张是鲁迅的单人半身像,另一张是两人的合影。鲁迅对单人像很满意。此照片最早与斯诺撰写的《鲁迅评传》一起,刊登在1935年1月出版的美国《亚细亚》杂志上,以后又刊登在1936年底英国伦敦出版的《活的中国》一书的扉页上。鲁迅逝世后,万国殡仪馆供人吊唁的巨幅遗像,就由这张单人照放大而来。

五十三岁生辰,1933 年9月13日摄于上海

1933年9月13日鲁迅一家摄于上海王冠照相馆。鲁迅日记:“上午同广平、海婴往王冠照相馆照相。大雨一阵。”9月17日:“下午以照相分寄母亲及戚友。”

一九三五年所摄,1935年摄于上海

大病初愈后在大陆新村寓所门前, 1936年3月23日摄于上海

1936年初,鲁迅患病,时轻时重,历时数月。3月23日鲁迅日记:“午后明甫(茅盾)来,萧军、悄吟(萧红)来;下午史女士及其友来,并各赠花,得孙夫人信并赠糖食三种,茗一匣。”史女士,指史沫特莱,“其友”,是英文《中国呼声》编辑格兰尼奇。两人为了解东北人民抗日斗争情况,请鲁迅邀萧军、萧红等来谈义勇军活动情况,茅盾担任翻译。

在第二回木刻流动展览会上所摄,1936年10月8日摄于上海八仙桥青年会,沙飞摄

1936年10月,第二回全国木刻流动展览会巡展到上海。鲁迅一贯支持新兴木刻运动,关心青年艺术家们的成长,因此不顾病中体弱,参观了展览会。鲁迅日记:“午后往青年会观第二回全国木刻流动展览会。”参观过程中,鲁迅坐下来与青年木刻家和外国记者交谈。沙飞为摄影。

来源:黄乔生编著《俯首横眉——鲁迅先生身影录》

纪念鲁迅诞辰140周年

鲁迅觉醒