最常见的噩梦,对我来说是迷宫的噩梦|博尔赫斯

∞《最后的对话Ⅰ》,2018

En Dialogo I

博尔赫斯×费拉里 著 陈东飚 译

新经典文化|新星出版社

最常见的噩梦

对我来说是迷宫的噩梦

《论梦》节选

Sobre Los Sue os

费拉里:今天我想要说回一个主题,博尔赫斯,是您早已在书籍、诗歌和谈话里涉猎过的:梦的主题。

我记得您的《梦之书》,还有您的诗篇“梦”,我想要朗读一下。我也记得您,就在最近,已将写作的行为与做梦等量齐观了。

博尔赫斯:是的;还有活着与做梦的行为也是。呃,是唯心主义的哲学,当然。

现在,说到写作的行为;我记得阿迪逊1的一篇文章,载于“Spectator”2,大致是在十八世纪中叶,他在文中说当我们做梦的时候,我们乃是,在同一时刻,剧院,演员,戏剧和作者;我们在同一刻是所有的一切。

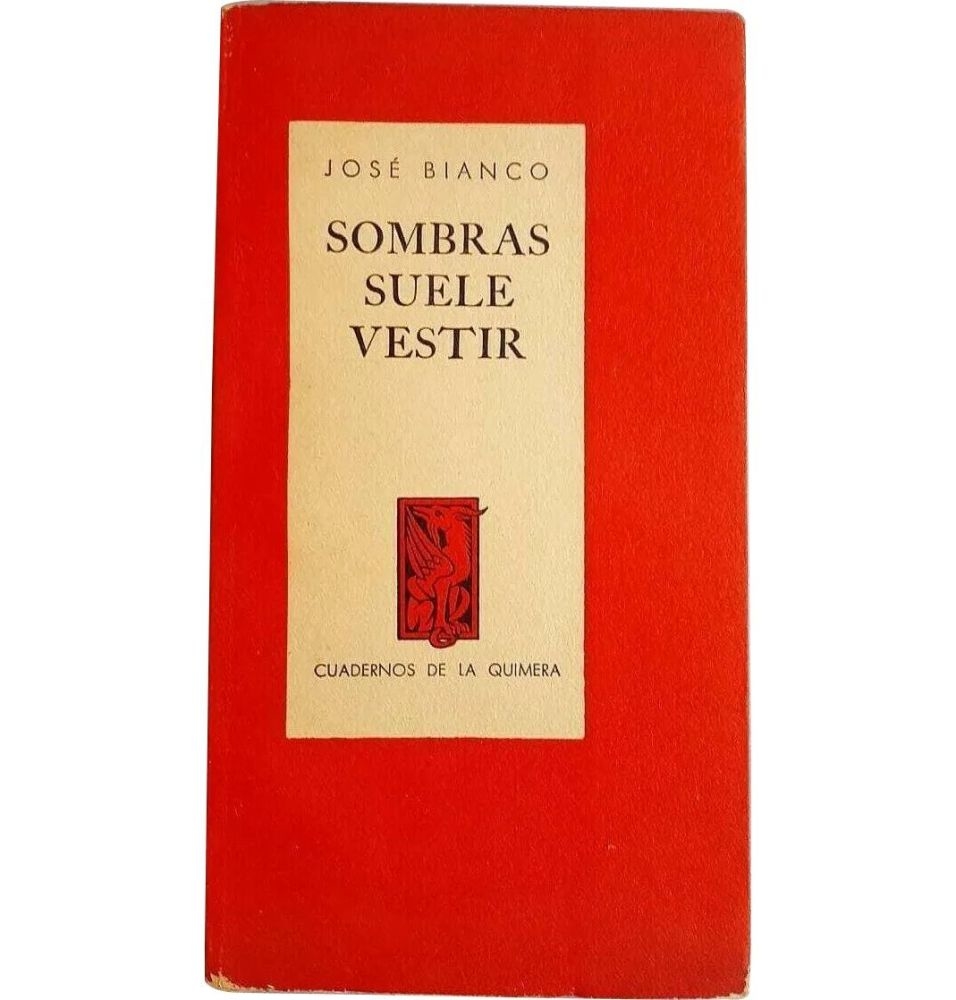

而这个意象也见于贡戈拉,他说:“梦,表演的作者,在它风筑的剧场里,时常披着影子,身形曼妙。”3这“时常披着影子”被何塞·比安科用作了他一本书的书名。

Ombras Suele VestirBy José Bianco

呃,假如说做梦这件事是一种戏剧的创造,那么梦大概就是最古老的文学类别了吧;甚至在人类之前,因为——像一个拉丁诗人提到的那样——动物也会做梦。而且它会成为一个戏剧性的事实;成为一出戏,人在其中是作者,是演员,也是建筑——是剧场——。也就是说,一到夜里,所有人在某种意义上就都成了戏剧家。

费拉里:我们同时既是作者也是演员,因为做梦者会分裂成梦景中的表演者。

博尔赫斯:是的,我们每天晚上都会成为这一切;就是说,每个人都拥有这种审美的才能,特别是戏剧性的才能,也就是做梦的才能。

现在,这就是我身上发生的事:显然——因为我已经,很不幸,过了八十四岁——我已经对我的梦了如指掌。因此,很久以来,当我做梦的时候,我就知道我在做梦。这有时是很可怕的;因为我总担心发生可怕的事情。但我也学会了识别以及,用某种方式,驯服我的噩梦。

例如,最常见的噩梦,对我来说,是迷宫的噩梦。迷宫有不同的场景:可能是我们对话的这个房间,可能是——很多次都是——墨西哥街的国立图书馆大楼;一个我非常喜爱的地方,我曾经担任过很长时间的图书馆长。而无论我身在世界上哪个地方,我总会在蒙塞拉特区,在夜里,当我做梦的时候,特别是梦见那所座落在墨西哥街上的图书馆,在秘鲁街和玻利瓦尔街之间。我的梦总是发生在那里。

博尔赫斯在国家图书馆 By Sara Facio

就这样,我梦见我在任何一个地方,然后,出于某种动机,我想要离开那个地方。我设法逃走并再次发现自己在一个一模一样的地方,或是同一个地方。就这样,如此反复多次,于是我就知道这是迷宫的梦了。

我知道它会永无止境地重复下去;那个房间将永远是一样的,隔壁的房间也一样,隔壁的隔壁也是。于是我说:嗯,这是迷宫的噩梦;我要做的就是尽力去触碰墙壁,我试图去触碰它,我做不到。实际发生的是我其实动不了胳膊,但我梦见自己动了。经过一段时间我才醒来,花费了一番努力。

或者如果没醒的话——这种情形也是常有的——就是梦见我醒了;但却是在另一个地方醒来的,那也是一个虚幻之地,一个梦的所在(笑)。

费拉里:我猜想您也会辩认出老虎,刀剑和镜子的梦吧。

博尔赫斯:镜子认得出;但对于刀剑和老虎,不行。这我梦见了很多年,不再梦见了,那些事物已经失去了它们的力量,已经失去了它们的恐怖。

费拉里:但它们却在您的“私人宇宙”里反复重现。

博尔赫斯:是的,在我的文学里面,但不在噩梦里;噩梦是……迷宫。

确切而言,说到迷宫,我不久前刚去过克诺索斯的宫殿,它应该就是克里特岛的迷宫,因为若是有两座几乎是无限的建筑,彼此靠在一起,迷宫和宫殿,而迷宫却已经消失了,这大概是非常奇怪的吧。

译注:

1、Joseph Addison(1672-1719),英国散文家,诗人,剧作家,政治家。(原文作Allison,疑误。)

2、英语:“旁观者”,阿迪逊与爱尔兰作家,政治家斯蒂尔(Richard Steele,1672-1729)创立的日报或日刊。

3、贡戈拉:《致一个梦》(A Un Sue o)。

4、José Bianco(1908-1986),阿根廷翻译家,作家。

而无论我身在世界上哪个地方,我总会在蒙塞拉特区,在夜里,当我做梦的时候,特别是梦见那所座落在墨西哥街上的图书馆,在秘鲁街和玻利瓦尔街之间。我的梦总是发生在那里。

——博尔赫斯|陈东飚 译

—Reading and Rereading—

陈东飚 翻译及其他

题图:博尔赫斯